| Titel: | Beschreibung eines Hebers zum Abziehen von Säuren etc. und einer neuen Anordnung des Woulf'schen Flaschenapparats; von Prof. Taupenot. |

| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. X., S. 40 |

| Download: | XML |

X.

Beschreibung eines Hebers zum

Abziehen von Säuren etc. und einer neuen Anordnung des Woulf'schen Flaschenapparats; von Prof.

Taupenot.

Aus den Annales de Chimie et de Physique, Dec. 1847, S.

503.

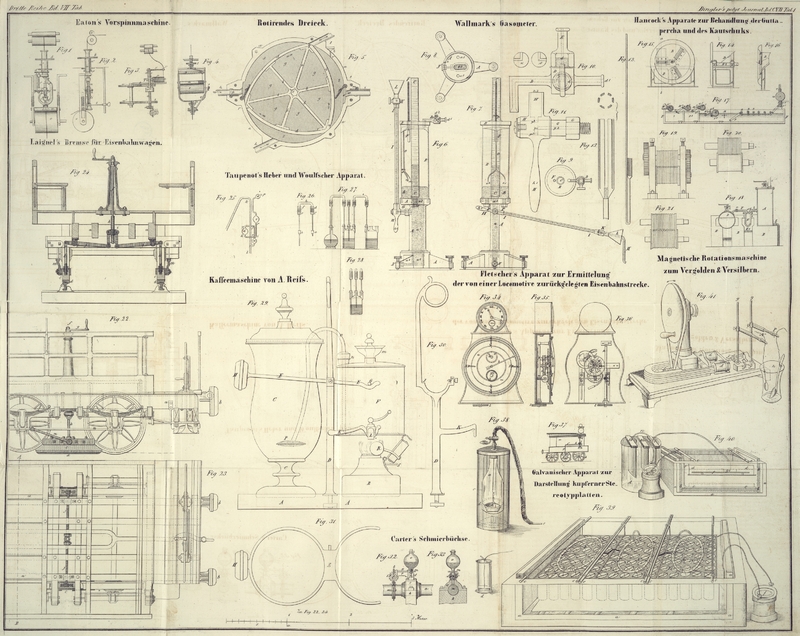

Mit Abbildungen auf Tab. I.

Taupenot's Heber zum Abziehen von Säuren etc.

und neuen Anordnung des Woulf'schen Flaschenapparats.

Heber. Wenn man eine Flüssigkeit wie

Salpetersäure, Salzsäure, Ammoniak etc. abziehen will, ist der

gewöhnliche Heber nicht anwendbar, wegen der gefährlichen

Ausdünstungen welche man beim Ansaugen derselben einathmen

würde. Bringt man aber an der Saugröhre vier Kugeln an, wie in

Fig.

25, so kann man mit dem Heber alle Arten von

Flüssigkeiten abziehen, indem man wie gewöhnlich verfährt. Die

erste Kugel a ist am Anfang der

Saugröhre angebracht. Diese Röhre setzt sich über dieser Kugel

auf eine Länge e, f fort, welche

etwas größer als der Durchmesser der zweiten Kugel b ist, biegt sich dann viermal

knieförmig um bei f, g, h, i, nimmt

ihre anfängliche Richtung wieder an und reicht wie gewöhnlich

bis zum oberen Ende des Schenkels l,

k hinauf. Die Kugeln b und

c haben ziemlich gleichen

Hohlraum und ihr Volum muß wenigstens anderthalbmal so viel

betragen als dasjenige des Wassers welches der Heber fassen

kann. Die Kugeln a und d sind etwa um die Hälfte kleiner

als die vorhergehenden.

Dieses Instrument wird auf folgende Weise angewandt. Man verfährt

wie wenn man ein Glas Wasser abziehen wollte und saugt stark

an. Wenn die Kugel c gefüllt ist,

nimmt man den Heber vom Glase weg und zieht den Pfropf aus der

Oeffnung l: das Wasser lauft dann

aus den Schenkeln aus und nur die Kugel b bleibt gefüllt. Der Heber ist nun vorgerichtet um

beliebig oft Flüssigkeiten aller Art abziehen zu können, indem

man sich desselben ganz so wie des gewöhnlichen Hebers dazu

bedient.

Das Spiel dieses Hebers ist leicht zu begreifen. Wenn man bei p ansaugt, steigt das Wasser der

Kugel b durch die Röhre h, i, r in c; die Luft der Schenkel nebst den Ausdünstungen der

abzuziehenden Flüssigkeit sammelt sich in der Kugel b, befindet sich also unter dem

Wasser, in der Kugel c, welches sie

verhindert zum Mund zu gelangen und der Heber kommt in

Thätigkeit.

Dem Auslaufen der Flüssigkeit wirkt anfangs die Ansaugung

entgegen, welche es bei o

hervorbringt; wenn aber einmal die Luft der Kugel b mitgerissen und folglich das

anfängliche Wasserniveau in dieser Kugel wieder hergestellt ist,

so findet bei o kein Ansaugen mehr

statt. Der Heber hat also noch den Vortheil, daß er der

Flüssigkeit keine Luft beimischt, daher man für denselben

Röhrendurchmesser einen voluminöseren Strahl erhält.

Es ist einleuchtend, daß sich dieser Heber eben so bequem wie der

gewöhnliche Heber zum Abziehen unschädlicher Flüssigkeiten

benutzen läßt und daß es in diesem Fall nicht nöthig ist, die

Kugel b vorher anzufüllen, wenn sie

leer seyn sollte. Während aber bei dem gewöhnlichen Heber die

Flüssigkeit fast immer bis zum Mund gelangt, verhindert dieß

hier die Kugel a.

Diese Kugel a hat auch den Zweck,

beim Abziehen einer schädlichen Flüssigkeit dieselbe

aufzunehmen, wenn sie in Folge der im Augenblick des Ansaugens

erlangten Geschwindigkeit in die Röhre aufzusteigen sucht durch

welche man ansaugt: sie vermischt sich daher nicht mit dem

Wasser der Kugel b.

Die Kugel d ist streng genommen

entbehrlich; sie soll bloß das Aufsteigen von Wasser aus der

Kugel b zum Mund verhüten, falls man

zu stark ansaugt.

Um die Kugel b zu entleeren, braucht

man nur den Heber umzukehren und stark durch die Oeffnung p zu blasen.

Wenn man den Heber aus Metall anfertigen will, so muß doch der

Theil i, r von Glas gemacht werden,

damit man den Wasserstand in der Kugel b absehen kann.

Woulfscher Apparat. Die gewöhnliche

Anordnung des Woulfschen Flaschenapparats hat mehrere Mängel.

Man muß sorgfältig lutiren oder muß befürchten alle

Leitungsröhren zu zerbrechen, wenn man die Korke so dicht

passend eintreiben will, daß sie ohne Kitt schließen. Ferner

können die Röhren wegen ihrer Starrheit bei dem geringsten Stoß

brechen oder Gas austreten lassen; endlich kann man die

Verbindungen nicht rasch herstellen oder aufheben. Wenn man aber

die jetzt gebräuchlichen, aus einem einzigen Stück bestehenden

Leitungsröhren durch drei verbundene Röhren, wie Fig.

26 zeigt, ersetzt, so hat man nach einer unbedeutenden

vorläufigen Arbeit den Vortheil, daß man den Apparat sehr

schnell zusammensetzen und auseinanderlegen kann, und dieser

Vortheil ist für eine Reihe vorzunehmender Operationen sehr

schätzbar. Man braucht dann keinen Kitt, dessen Anwendung

zeitraubend ist und welcher überdieß einem Druck von mehreren

Centimetern Quecksilber schwer widersteht.

Bei dem neuen Apparat ist jede gerade Röhre a, d, b, f oben mit ihrem Muff

(einer cylindrischen Hülse) c, d, e,

f versehen, welcher mittelst dicht passender Korke an

sie befestigt ist, und jede einzelne solche Röhre wird dann in

einem Hals der Flasche mittelst eines Pfropfs a oder b

befestigt. Es ist daher leicht zu bewerkstelligen, daß letztere

Pfropfe die Flaschenhälse selbst unter einem starken Druck genau

verschließen. Nachdem diese geraden Röhren in den Flaschenhälsen

angebracht sind, braucht man nur noch in ihre Muffe ein wenig

Quecksilber oder Salzwasser zu gießen, je nach den Gasen die man

zu entwickeln beabsichtigt, und die Uförmigen Röhren in die Muffe einzusetzen, wie h zeigt, um die Verbindungen

augenblicklich herzustellen.

Das Quecksilber oder Salzwasser ersetzt das Verkitten: es muß

also eine solche Höhe erhalten, daß es dem Druck in den Flaschen

widerstehen kann und danach muß man die Länge der Muffe r, f, c, d wählen.

Da bei einem so zusammengesetzten Apparat, Fig.

27, alle Stücke frei spielen, so hat man von den

Stößen nichts zu befürchten. Die Leichtigkeit, womit man die

Communicationen augenblicklich herstellen oder aufheben kann,

gestattet eine verfehlte Operation zu unterbrechen, oder eine

Flasche, deren Wasser gesättigt ist, zu wechseln, oder die

Materialien zur Gasentbindung rasch zu erneuern.

Beim Auseinandernehmen des Apparats wird man überdieß von den

entwickelten Gasarten gar nicht belästigt; nachdem man nämlich

die Uförmige Röhre beseitigt hat,

welche zwei gerade Röhren mit einander verband, deckt man

letztere sogleich mit einer kleinen Glasglocke zu, wie Fig. 28 zeigt.

Tafeln