| Titel: | Craddock's Dampfmaschinen-Condensator. |

| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. XX., S. 94 |

| Download: | XML |

XX.

Craddock's

Dampfmaschinen-Condensator.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1847, Nr. 1251.

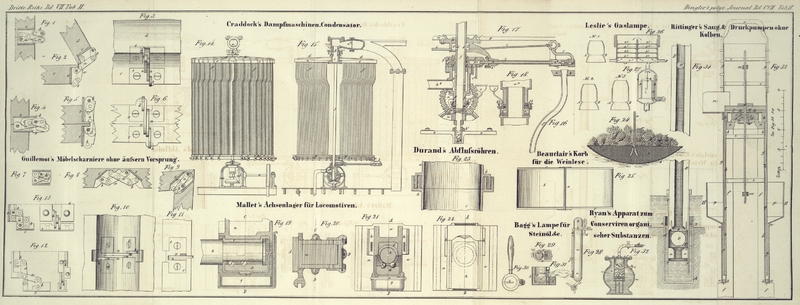

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Craddock's

Dampfmaschinen-Condensator.

Der Körper des in Fig.

14 und 15

abgebildeten Condensators ist rund und besteht aus engen Röhren

f, f, welche, wie die

abgesonderte Ansicht Fig.

16 zeigt, gebogen sind, um dem Einflüsse der

Ausdehnung und Zusammenziehung zu begegnen. Diese Röhren sind

oben und unten in hohle von der Centralwelle j ausgehende Arme e, e und g,

g eingefügt. Um diese Centralwelle rotirt der

Condensator auf die unten zu erläuternde Weise. Die Röhre a² des Niederdruckcylinders

leitet den Dampf in einen oben am Condensator angebrachten

Recipient c, mit dem sie auf die

Fig.

18 in größerem Maaßstabe dargestellte Weise verbunden

ist. Von c tritt der Dampf durch die

divergirenden Röhren d, d in die

radialen Arme e, e und von da in die

Röhren f, f, wo er condensirt wird.

Das Condensationswasser sammelt sich in den unteren radialen

Armen g, g und gelangt von da in

einen Ring h, h, von wo es durch die

Röhren i, i, Fig.

17, in eine ringförmige Centralkammer v, v geleitet wird. Von dieser

Kammer gehen Oeffnungen t, t in die

hohle Centralwelle j. Aus der

letzteren gelangt das Wasser in eine andere ringförmige Kammer

b, von der es durch die Röhre

k² nach der Luftpumpe

zurückgeleitet wird. An das untere Ende der Welle j ist ein Winkelrad n festgekeilt, in welches ein

anderes Winkelrad n¹ greift.

An dem Ende der Achse o des

letzteren befindet sich eine Rolle n², die mittelst eines Riemens und einer Rolle

p mit der Achse des Schwungrades

verbunden ist. Wenn nun die dem Condensator mittelst dieser

Räder und Rollen ertheilte Rotation nicht bedeutend ist, so

bewirkt die Luftpumpe (welche mit dem Condensator vermittelst

der Theile k², b, r, j und

i communicirt) eine so

vollkommene Luftentleerung des Kondensators, als dieses nöthig

ist; wird aber die Bewegung rasch, so entsteht eine

Centrifugalwirkung, welche das Bestreben äußert, das Wasser in

dem Ring h zurückzuhalten; und um

dieses zu vermeiden, ist folgende Vorkehrung getroffen. y (Fig.

17) ist ein festes Excentricum, worin die Welle j rotirt, und z ist eine kleine horizontale Pumpe, die mittelst

eines Gelenkes a von dem Ring h herabhängt. Das Excentricum y und die Pumpe z sind durch eine hohle Stange x miteinander verbunden, welche mit

dem einen Ende an den Pumpenkolben e

und mit dem andern Ende an den Theil y² befestigt ist, der sich in einem hohlen

Raume y³ im Körper des

Excentricums endigt. Eine Röhre l

umschließt die hohle Kolbenstange x

und communicirt durch eine Oeffnung l² mit der hohlen Stange x. Ein von der ringförmigen Kammer r hervorragender Träger u enthält eine Stopfbüchse b¹, durch welche die

Pumpenstange x geht, und trägt

ferner das innere Ende der Röhre l:

c ist eine Röhre, die von dem Ring h nach einem im Pumpenstiefel

befindlichen Ventil d führt, das

sich gegen den Pumpenkolben e

öffnet. Die Stange x tritt durch ein

Querstück x³, ehe sie an den

excentrischen Theil y²

geschraubt ist, so daß sie sich der Bewegung des Excentricums

anbequemen kann.

Die Wirkungsweise des Apparates ist nun folgende. Indem der

Condensator rotirt, wird das Wasser vermöge der Centrifugalkraft

aus dem Ring h durch die Röhre c in den Pumpencylinder getrieben,

von wo es durch die Wirkung der Pumpenstange nach innen gezogen

wird, bis die innere Stange x, die

äußere Stange l und der hohle Raum

im Excentricum y gefüllt sind. Wird

nun in Folge der fortgesetzten Thätigkeit des Excentricums an

der Pumpenstange x mehr Wasser

hereingezogen, so findet dasselbe Raum durch die

Entweichung einer entsprechenden Quantität aus der Höhlung des

Excentricums durch die Röhre f,

welche es in den Kessel zurückleitet. Da auf diese Weise von dem

Ringe g aus ein ununterbrochener

Wasserstrom stattfindet und die Luft vollkommen abgesperrt ist,

so wird dadurch das Bestreben der Centrifugalkraft, das Wasser

in dem Ringe h zurückzuhalten,

vollständig neutralisirt.

Die Art, wie die Röhren des Condensators an ihren Enden in die

radialen Arme e, e und g, g befestigt sind, ist

eigenthümlich. Die Löcher werden beim Guß in die Arme gemacht

und nachher ausgebohrt und verzinnt. Die Röhren werden auf die

in Fig.

16 dargestellte Weise bei b,

b befestigt. Hat auf diese Weise ein Arm alle seine

Röhren aufgenommen, so wird er in ein Gefäß mit geschmolzenem

Zinn getaucht, wodurch jede Fuge vollkommen luftdicht und

dauerhaft wird. Dem Einflusse der Zusammenziehung oder

Ausdehnung begegnet aber die gebogene Form der Röhren.

Die Figuren

16, 17

und 18

enthalten noch einige andere kleinere, mit dem Kondensator und

der Anti-Centrifugalpumpe in Verbindung stehende Details.

Die radialen Arme g, g, Fig. 17, unten am Condensator, werden in ein solides,

an die Centralwelle j befestigtes

Stück p und o geschraubt, aus dem die ringförmige Kammer r ausgeschnitten ist. Das

Excentricum y wird an das solide

Stück f geschraubt, welches zur

Aufnahme der Centralwelle j

ausgebohrt ist. Ein Ring c rotirt

innerhalb des Excentricums und bewegt sich an der oberen Fläche

einer Messinghülse b¹. Ein

Ring aus vulkanisirtem Kautschuk ist in eine Vertiefung e¹ des Ringes c¹ eingefügt. Die Lager g¹, zwischen welche eine

vulkanisirte Kautschukscheibe eingelegt ist, werden durch eine

gewundene Feder s² an ihrer

Stelle erhalten. I¹ ist das

Lager der Welle und h¹ eine

Mutter, mit deren Hülfe die ganze Welle nach Erforderniß gehoben

und gesenkt werden kann; o, o ist

die Fundamentplatte.

Tafeln