| Titel: | Beschreibung der von Hrn. P. Rittinger, k. k. Pochwerks-Inspector in Schemnitz, erfundenen Quecksilber-Saug- und Druckpumpe. |

| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. XXI., S. 97 |

| Download: | XML |

XXI.

Beschreibung der von Hrn. P.

Rittinger, k. k.

Pochwerks-Inspector in Schemnitz, erfundenen

Quecksilber-Saug- und Druckpumpe.

Aus denVerhandl. des

niederösterreichischen Gewerb-Vereins, 1847, 13tes

Heft.

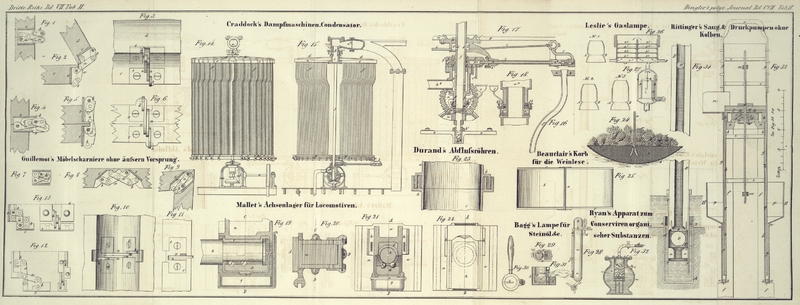

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Rittinger's Quecksilber-Saug- und

Druckpumpe.

Es ist bekannt, daß an unseren gewöhnlichen Pumpen beim Heben von

sandigem oder schmutzigem Wasser der Kolben, er mag wie immer

geliedert seyn, einer sehr schnellen Abnützung unterliegt. Die

bisherigen Veränderungen in der Construction des Kolbens haben

sich in der Praxis als zur Beseitigung dieses Uebelstandes

unzureichend erwiesen; dieß ist selbst bei der Pumpe von Letestu der Fall, indem dieselbe, als

man sie zu Schemnitz zum Heben der Pochtrube in Anwendung

brachte, schon nach zwölf Stunden den Dienst versagte. Dieser

Anstand ist an der vorliegenden Pumpe dadurch gehoben, daß der

zur Erzeugung des luftleeren Raumes erforderliche Verschluß

nicht durch einen Kolben, sondern durch Quecksilber erzielt

wird. Zwei solche Pumpen sind seit einem Vierteljahre in einem

Pochwerke zu Schemnitz eingerichtet, und heben die Pochtrube auf

eine Höhe von 10 Fuß. Aus der nun zu beschreibenden Construction

derselben geht hervor, daß deren Gang ohne Abnützung durch

Reibung so lange ununterbrochen fortdauern kann, als das

Material (Eisenblech), aus dem sie bestehen, im Wasser

auszuhalten vermag.

Die Saugpumpe ist in Fig.

33 im Durchschnitt dargestellt; sie besteht aus zwei

Haupttheilen, einem unbeweglichen und einem beweglichen.

Der unbewegliche ist aus zwei concentrischen Cylindern von

Eisenblech a und b zusammengesetzt, zwischen denen

sich unten ein eiserner Ring c als

Boden wasserdicht eingenietet befindet. Der auf diese Weise

zwischen beiden Cylindern gebildete Raum ist zur Aufnahme des

Quecksilbers bestimmt. Der äußere Cylinder a hat nach oben eine concentrische

Erweiterung; der innere nach oben zu längere Cylinder b ist mittelst eines Stängelventils

d verschließbar, welches auf dem

Ringe e aufliegt; das Ganze ist über

eine hölzerne Röhre f wasserdicht

geschoben.

Der bewegliche Theil dieser Pumpe, gleichsam das Kolbenrohr, ist

gleichfalls ein blecherner Cylinder g, der sich in dem früher beschriebenen ringförmigen,

mit Quecksilber gefüllten Raume leicht auf- und abwärts

bewegen läßt. Innerhalb dieses Cylinders ist ein zweites

Stängelventil k, das ebenfalls auf

einen eingenieteten Ring h

auffällt.

Die Stängel beider Ventile sind nach entgegengesetzter Richtung

angebracht und gehen durch diametrale Führungsspangen i. Eine an dem Ende eines jeden

Stängels befindliche Schraubenmutter m gestattet den Ventilen nur eine beschränkte

verticale Bewegung.

Der Stängel eines jeden Ventils erweitert sich zu einem Kranze

α, an welchen drei

Scheiben mittelst der Schraubenmuttern β angedrückt werden, und zwar eine hölzerne γ, eine lederne δ und eine blecherne ε. Die beiden ersteren haben

einen gleichen Durchmesser und übergreifen auf etwa 1/2 Zoll den

eisernen Ring, auf den sie auffallen. Die blecherne Scheibe

dient eigentlich nur als Unterlage für die Schraubenmutter und

ist etwas kleiner als die beiden ersteren.

An das bewegliche Kolbenrohr ist noch überdieß ein Ausgußschnabel

n an der Mündung einer passenden

Oeffnung angenietet und oben ein Bügel o angebracht, der mittelst eines Riemens oder einer

Gurte mit dem Pumpenhebel etc. in Verbindung steht. Das Spiel

der Pumpe während ihres Ganges ist nun folgendes: Wird der

bewegliche Theil derselben oder die Kolbenröhre, in die Höhe

gehoben, so daß ihr unterer Rand noch im Quecksilber bleibt, so

bildet sich zwischen den beiden Ventilen ein luftleerer Raum.

Das untere Ventil steigt wegen des einseitig auf dasselbe

ausgeübten Druckes in die Höhe, und das Wasser aus der Saugröhre

folgt dem Ventile in der Kolbenröhre, bis es den Raum zwischen

beiden Ventilen ausfüllt. Bewegt man nun die Kolbenröhre nach

abwärts, so schließt sich das Saugventil und das Wasser ist

genöthigt das obere Ventil zu heben, um einen Ausgang zu

gewinnen. Hierdurch gelangt es in den Abflußschnabel n und von da weiter an den Ort

seiner Bestimmung.

Ueber den Bau und die Anlage dieser Pumpe ist noch folgendes zu

bemerken. Soll die Pumpe gut saugen, so muß man dafür sorgen,

daß das Saugventil d möglichst

leicht sey, daß die beiden Ringe e

und h, auf welche die Ventile

auffallen, sich an die Wände der Blechcylinder luftdicht

anschließen, und daß die Ventile auf diesen Ringen luftdicht

anliegen, zu welchem Ende dieselben abgedreht werden müssen. Um

jede Verengung zu vermeiden, wird der Spielraum nach allen

Seiten des Saugventiles dem Querschnitte des Saugrohres

gleichgehalten, wodurch das Wasser immerfort dieselbe

Geschwindigkeit behält.

Zur Ersparung an Quecksilber darf man den Spielraum zwischen den

beiden Cylindern nicht weiter machen als es die freie und

ungehinderte Bewegung des Kolbenrohres erfordert.

Weil während des Saugens der Druck auf die äußere

Quecksilberoberfläche bei p größer

ist, als auf die innere bei q, so

muß das Quecksilber zwischen der Saug- und der

Kolbenröhre bei q etwas in die Höhe

steigen. Um nun die dadurch in dem äußern Cylinder

herbeigeführten Oscillationen des Quecksilbers zu vermeiden, ist

derselbe oben erweitert, wodurch wie beim birnförmigen

Barometer, gewissermaßen ein Quecksilbervorrathsraum gebildet

wird.

Die in Rede stehende Pumpe vermag nach ihrer Construction das

Wasser bloß auf eine Höhe unter 28 Fuß zu heben, da sie eine

reine Saugpumpe ist. Es unterliegt aber keinem Anstande, sie

auch für größere Hubhöhen einzurichten; indem man bloß das

Kolbenrohr nach aufwärts zu verlängern und den Ausflußschnabel

höher anzubringen braucht. Wird überdieß dem Ventile k in der Kolbenröhre ein kleinerer

Durchmesser gegeben, so muß das Wasser beim Niedergehen der

Kolbenröhre ringsum über das Ventil steigen und es wird von

demselben, wie in den Steigröhren bei gewöhnlichen

Brunnenpumpen, eine gleich große Quantität bei der

Ausflußschnauze n zum Ausguß

gelangen.

Bei dieser Einrichtung wird der Druck auf die innere

Quecksilberfläche bei q während des

Herabgehens der Kolbenröhre größer als der auf die äußere bei

p, wo dann die obere Erweiterung

abermals zur Verhinderung bedeutender Oscillationen nothwendig

erscheint.

Die Höhe und Weite der Cylinder läßt sich für jeden einzelnen

Fall aus hydrostatischen Principien leicht berechnen.

Dem Kolbenrohre darf man bei der Bewegung nach auf- und

abwärts keine übermäßige Geschwindigkeit geben, weil sonst das

Wasser in der Saugröhre dem Ventile h nicht nachzufolgen im Stande wäre. Die Erfahrung hat

gelehrt, daß die Anhubsgeschwindigkeit der Kolbenröhre nicht

über 9'' gesteigert werden darf.

Die Druckpumpe stellt Fig.

34 im Durchschnitte dar und zwar so, daß der

bewegliche Theil die tiefste Stellung hat.

Die Hauptbestandtheile dieser Pumpe sind: Ein zur Aufnahme von

Quecksilber bestimmter gußeiserner Cylinder A, welcher ganz in den Boden des

Wasserreservoirs versenkt wird, und eine hölzerne Steigröhre B, welche an ihrem untern, in dem

gußeisernen Cylinder auf- und abwärts beweglichen Ende

mit einer blechernen, darüber größtentheils wegreichenden Hülse

C umgeben ist. In dieser Hülse

ist ein nach oben sich öffnendes Kugelventil D angebracht, welches, sowie der

Ventilsitz a, am zweckmäßigsten aus

Holz verfertigt wird. Damit die Kugel dieses Ventils nicht zu

hoch steige und dem nach aufwärts sich bewegenden Wasser nicht

den Eintritt in die Steigröhre B

versperre, ist in das Ende der letztern eine Klammer b eingeschlagen, an welche die Kugel

bei ihrem höchsten Stande stößt. Außerdem ist die Steigröhre an

der Ausgußstelle des Wassers bei c

durchbohrt und mit einem Schnabel versehen. Die Bewegung der

Steigröhre nach auf- und abwärts wird durch einen Hebel

bewirkt, welcher dem bei den gewöhnlichen Pumpen angebrachten

ähnlich ist.

Das Spiel der Pumpe, welches übrigens in dem großen Unterschiede

zwischen den specifischen Gewichten des Quecksilbers und Wassers

seinen Grund hat, ist folgendes:

Der Cylinder A ist nämlich im

Zustande der Ruhe bis x, x mit

Quecksilber gefüllt, und es befindet sich beim höchsten Stande

der Steigröhre die Hülse, in welcher das Kugelventil

eingeschlossen ist, etwa zwei bis drei Zoll über dem Niveau des

Quecksilbers in dem gußeisernen Cylinder; es füllt sich daher

der untere Raum K der Hülse C bis an die Kugel des Ventils D aus dem Reservoir mit Wasser.

Drückt man die Steigröhre mittelst des an ihr angebrachten

Hebels G so weit herab, bis der

untere Stand der Hülse die Oberfläche des Quecksilbers in dem

gußeisernen Cylinder berührt, so sperrt man das im Raume K befindliche Wasser von dem übrigen

gänzlich ab. Drückt man die Steigröhre nun noch mehr herab, so

wird dieses Wasser aus dem gußeisernen Cylinder ein gleich

großes Volumen Quecksilber verdrängen, welches in dem Raume

zwischen den beiden Cylindern A und

C emporsteigen muß. Hat man

endlich die Hülse C so tief

herabgedrückt, daß die Quecksilberdruckhöhe den 13ten Theil der

Wasserhubhöhe übersteigt, so öffnet sich das Ventil D und das Wasser wird in die

Steigröhre B selbst hineingepreßt,

um durch die Bohrung c abzufließen.

Hat endlich das Quecksilber im Raume K den Ventilsitz a beinahe

erreicht, so hebt man die Steigröhre in ihre ursprüngliche Lage,

um das Spiel der Pumpe von neuem zu beginnen. Das Ausfließen des

Wassers erfolgt bei dieser Pumpe also nur beim Herabgehen des

Steigrohrs. Die Abbildung stellt die Steigröhre in ihrem

tiefsten Stande dar; yy ist

die Oberfläche des Quecksilbers in K, zz dagegen in dem

Cylinder A. Es ist klar daß, je

höher das Wasser durch diese Pumpe gedrückt werden soll, desto

höher auch die Quecksilbersäule seyn müsse, welche zwischen der

äußern Wand der Steigröhre und der innern Wand des gußeisernen

Cylinders emporzusteigen genöthigt ist.

Darnach sind auch die Dimensionen des gußeisernen Cylinders A und des Steigrohrs C, sowie auch die Hubhöhe des

letztern zu berechnen. Uebrigens erfordert ein gleichförmiger

Gang der Pumpe eine mäßige Anhubgeschwindigkeit der Steigröhre,

welche überdieß auch noch, um ein starkes Hin- und

Herschwanken derselben in dem gußeisernen Cylinder zu vermeiden,

oberhalb des letztern eine zweckmäßige Führung erhalten muß.

Es bedarf wohl nicht der Erwähnung, daß diese Pumpe bei

zweckmäßig gewählten Dimensionen einen sehr vollkommenen Effect

erwarten lasse, und daß sie in Bezug auf Dauer alle übrigen

Druckpumpen weit übertreffen müsse, da bei ihr ausschließlich

nur Reibungen zwischen festen und flüssigen, und keine zwischen

festen und festen Körpern vorkommen. Auch ist man mit dieser

Pumpe im Stande, selbst trübes Wasser zu heben, wofern dasselbe

nur nicht gar zu dickflüssig ist, in welchem Falle viel

Quecksilber verschlagen würde. Endlich sind die Anlagekosten

dieser Pumpe bei ihrer höchst einfachen Construction nur

unbedeutend. Mittelst der Quecksilberpumpe kann das Wasser

jedoch nur auf kleinere Höhen gefördert werden. Wäre die

Förderungshöhe größer, so müßte man mehrere solcher Pumpen über

einander anbringen und diese an auf- und abgehende

Stangen aufhängen.

Tafeln