| Titel: | Ueber verschiedene beim Bleichen und Appretiren von Leinen gebräuchliche Apparate und Maschinen. Ein Beitrag zu Dr. Heeren's Beschreibung des irischen Verfahrens der Leinenbleiche; von einem praktischen Bleicher. |

| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. XLII., S. 181 |

| Download: | XML |

XLII.

Ueber verschiedene beim

Bleichen und Appretiren von Leinen gebräuchliche Apparate und

Maschinen. Ein Beitrag zu Dr. Heeren's

Beschreibung des irischen Verfahrens der Leinenbleiche; von einem

praktischen Bleicher.Der Verfasser ist Besitzer einer bedeutenden Bleich-

und Appretir-Anstalt in der Nähe von Augsburg. A. d.

R.

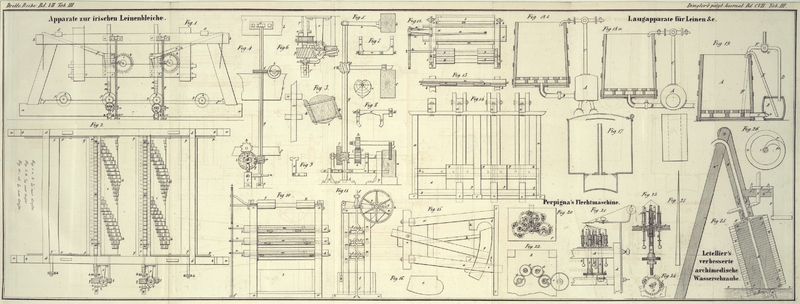

Mit Abbildungen auf Tab. III.

Ueber verschiedene Apparate zum Bleichen und

Appretiren der Leinenzeuge.

Das in Irland gebräuchliche Verfahren Leinen zu bleichen, hat,

wie es in Dr. Heeren's Beschreibung vorliegt, seit 25 Jahren nur die

eine wesentliche Aenderung

erfahren, daß die Chlorbäder jetzt in äußerst verdünnter

javelli'scher Lauge (Chlorkali) bestehen, während früher

allgemein sehr verdünnte Chlorkalk Auflösungen hiezu angewendet

wurden. Auch scheint man gänzlich davon zurückgekommen zu seyn,

die Leinen vor dem Laugen in Kalkmilch zu digeriren, da Heeren's Beschreibung nichts hievon

erwähnt.

Im Weichen, im Laugen, in der Reihenfolge der verschiedenen

Operationen, sowie in der Einrichtung zum Bleichen und

Appretiren der Leinen hat sich keine Aenderung ergeben, wenn man

nicht allenfalls die Einführung eines geschlossenen

Laugenkessels auf einer der ersten Bleichereien eine solche

nennen will. Man ersieht hieraus, daß die Anwendung von

Chlorverbindungen beim Bleichen der Leinen seit langer Zeit in

Irland eingebürgert ist. Wäre sie dieser Waare unter allen

Umständen schädlich, so hätte sie sich unmöglich so lange halten

und allgemeine Uebung werden können; sie hätte fallen müssen,

während sie in der That dazu beitrug, die irische

Leinenfabrication in verhältnißmäßig kurzer Zeit zu einer

beispiellosen Höhe emporzuheben.

Die Frage „warum sind in Deutschland die Versuche

Leinen mit Chlor zu bleichen, beinahe überall

mißlungen“ läßt sich durch die bei uns

eingeführten Apparate ziemlich genügend lösen. Es mögen daher

hier Beiträge zu näherer Beurtheilung der Leistungen dieser

Vorrichtungen und zur Vergleichung derselben mit den irischen

nicht am unrechten Orte seyn.

Um Leinen durchgreifend zu reinigen, hat man sich in Deutschland

die Walke gebaut, eine Maschine, welche im Grunde ganz auf

demselben Princip beruht wie der irische Waschstock. Die Hämmer

der Walke sind aber so aufgehängt, daß ihr ganzes

Gewicht die eingelegte Waare trifft, dieselbe stark gegen die

vordere Wand des Walktroges preßt und an ihr zum Behuf des

Kehrens (Umwendens) empordrückt; hiedurch entsteht eine

beträchtliche Reibung zwischen der Waare und den Wänden und

sogar im Waarenknäuel, welche durch das in der Regel zu sparsam

zufließende Wasser nicht bis zur Unschädlichkeit aufgewogen

wird. Das die Leinen aufnehmende Loch ist klein und faßt je nach

der Qualität der Waare gewöhnlich 1 bis 3 Stücke. Man hat es

daher nicht immer in seiner Gewalt, gerade nur das rechte Maaß

an Waare einzulegen. Zu wenig oder zu viel davon bringt aber

entweder dem Geschirr (den gekerbten Walkhämmern) oder der Waare

Nachtheil. Die möglichst unschädliche Anwendung der Walke (wo

nämlich die Waare in vielem Wasser badet und kein Hammer klopft)

ist daher beschränkt, und die Erfahrung hat es zur Regel

gemacht, daß Leinen während des ganzen Bleichprocesses nur

dreimal, nämlich zu Anfang, in der Mitte und am Schluß der

Operationen, gewalkt werden sollen, wenn man sie nicht abnützen

will.

Die zu kräftige Einwirkung der Walke auf die Leinen ist hiedurch

allein schon genügend bewiesen; und in der Beschränkung ihrer

Anwendung in Folge dieses Fehlers kiegtliegt wohl die erste Ursache, warum in Deutschland die

meisten Versuche Leinen mit Chlor zu bleichen mißlungen sind.

Wenn nämlich nur eine Spur der zum Bleichen verwendeten

Chlorverbindung, sey sie Chlorkalk, javelli'sche Lauge oder

Chlornatron, in den Leinen zurückbleibt, so wird dieselbe im

darauffolgenden Sauerbad zersetzt. Das freiwerdende Chlor tritt

nicht etwa an das Wasser der Schwefelsäure, sondern lieber an

die Faser und greift dieselbe an; daher können schlecht

gewaschene Leinen in einem einzigen solchen Bade so sehr an

Haltbarkeit verlieren, daß sie beim Gebrauch schnell zu Grunde

gehen.

Weil wir nun, um unsere Leinen zu schonen, nach zwei bis drei

Chlor- und eben so vielen Sauerbädern, nicht auch noch

walken dürfen, so hat man sich mit dem Waschen der Waare

beholfen, und dieses dürfte in den meisten Fällen ungenügend

vollzogen worden seyn.

Im nördlichen Frankreich, wo vor 17 Jahren noch kein Waschstock

und keine Walke eingeführt waren, hatte man zum Waschen der

Batiste nach den Chlor- und Säurebädern große Bassins, an

welchen eine Reihe von 12 Männern aufgestellt ward, von denen

jeder jedes Stück zwei- bis dreimal durch das Wasser

ziehen und schweifen mußte, indem es von Hand zu Hand ging, bis

es der letzte Mann zurücklegen durfte. Man war

durch Schaden gewitzigt und hielt diese Manipulation für

unerläßlich. Wenn nun so feine Gewebe wie Batiste ein 24 bis

36maliges Durchwaschen erfordern, um wie viel öfter müßten

gröbere und dichte Leinen durchgezogen werden, damit man sicher

seyn kann, daß sie rein sind? Ich suche den Grund hievon in dem

Umstand, daß beim Waschen mit der Hand wohl beide Oberflächen

der Leinwand von Wasser bespült sind, daß dagegen das Wasser um

so langsamer und schwerer in das Innere derselben eindringt,

weil dieses bereits von einer Flüssigkeit von fast gleichem

specifischem Gewicht (der sehr verdünnten Chlorkalk- etc.

Lösung) erfüllt ist, und daß die Lösungen der bleichenden

Chlorverbindungen kein großes Streben zeigen sich mit mehr

Wasser zu mischen und aus dem Gewebe auszutreten. Gewiß ist, daß

sie schnell, sicher und wohlfeil nur durch ein mechanisches

Mittel aus den Leinen weggeschafft werden und dieses Mittel

haben die Irländer in ihrem Waschstock.

Der große Trog desselben nimmt in jeder Abtheilung 20 bis 40

Stücke von den zum Waschen bestimmten Leinen auf; man hat es

daher stets in der Gewalt, nur die dem Zweck angemessene Menge

Waare einzulegen; die Stellung der Hämmer ist der Art, daß sie,

obschon viel schwerer als unsere Walkhämmer, auf die ihnen

vorliegende Leinenmasse nicht so abnützend wirken können, als es

die Hämmer der Walke thun. Keiner ihrer Schläge kann bis zur

Vorderwand des Troges dringen und die Waare beschädigen; sie

pressen die inzwischen liegende Waare gleichsam nur zusammen,

welche dann beim Zurückgehen des Hammers sich wieder öffnet und

frisches Wasser aufnimmt, von dem sie bei jedem neuen Schlag

nach allen Richtungen durchdrungen und so nothwendig

durchgreifend gewaschen werden muß. Reibung findet freilich auch

hier statt; durch reichlichen Wasserzufluß kann sie aber

ziemlich unschädlich gemacht werden, und jedenfalls ist sie

schon deßwegen geringer, weil die Berührungspunkte zwischen Trog

und Waare nicht in demselben Verhältniß vermehrt sind, als auf

einmal mehr Stücke gewaschen werden können. In eine Abtheilung

des Waschstocks kommen 20 bis 40 Stücke, in eine Abtheilung der

Walke aber nur 1 bis 3 Stücke; im Waschstock kann es also der

Fall seyn, daß einzelne Stücke mit dem Trog kaum in Berührung

kommen, während die wenigen Stücke in der Walke fortwährend am

Holz gerieben werden. In beiden Maschinen bearbeitet man aber

die Leinen ungefähr gleich lange Zeit und was sich hiemit nicht

genugsam beweisen läßt, beweist die Erfahrung, daß man im

Waschstock nach jeder Operation waschen kann, ohne dadurch die

Leinen abzunutzen, d.h. seinen Vorzug vor der Walke und jeder

andern bekannten Vorrichtung zum Waschen der Leinen.

Da es nun ohne Zweifel zweckmäßiger ist, nach dem Laugen der

Stücke die gelösten Theile und die Laugenreste rein

wegzuwaschen, als dieselben auf der Wiese durch Eintrocknen auf

den Stücken neuerdings fest werden zu lassen, da ferner nach den

Chlorbädern die Waare durchaus rein gewaschen werden muß, damit

sie keinen Schaden leiden kann, da man endlich mit Hrn. Dr. Heeren annehmen muß, daß die vorzüglichen Erfolge der

irischen Leinenbleiche hauptsächlich den häufigen

durchgreifenden Waschungen mit reinem Wasser zuzuschreiben sind,

so kann man den deutschen Leinenbleichern die Einführung des

irischen Waschstocks nicht genug empfehlen.

In der Wahl der Apparate zum Laugen ist man in Deutschland nicht

glücklicher gewesen als mit der Walke. Die Irländer haben auch

hier den glücklichern Griff gemacht und das einfachste und

zweckmäßigste System gewählt; sie gehen den die Leinen färbenden

Materien geraden Weges zu Leibe: sie kochen dieselben in Lauge,

um diese Substanzen aufzulösen. Bei uns greift man sie hingegen

meistens sehr sachte an; man behandelt die Stücke erst mit

schwachen, bloß warmen Laugen und steigt nur allmählich zu

stärkern und heißern Laugen auf. Die Behandlung roher Leinen mit

kochender Lauge würde man in Schlesien und Böhmen als den

größten Fehler betrachten, in der Meinung, daß sich die Stücke

dann nicht mehr rein weiß bleichen lassen. In Irland befolgt man

dieses Verfahren aber von Anfang an und erhält, freilich unter

Mitanwendung von Chlor, die schönsten und klarsten Leinen. Man

hat vielleicht in beiden Ländern Recht und der hierin liegende

Widerspruch wird sich bei näherer Betrachtung der Vorgänge beim

Laugen mit den verschiedenen gebräuchlichen Apparaten

erklären.

Die verbreitetste Art zu laugen ist diejenige mittelst

Ueberschöpfens der im gesonderten Kessel erwärmten Lauge. Wollte

man hiebei kochend heiße Lauge auf rohe Leinen gleich von Anfang

an gießen, so könnte es geschehen, daß sie verbrüht würde; das

Pflanzen-Eiweiß könnte gerinnen und wie man sagt der

Schmutz so eingebrannt werden, daß er sich in den spätem immer

nur schwachen und an den Leinen nie zum Kochen kommenden Laugen

nicht mehr vollständig löst und folglich bei reiner Naturbleiche

ohne wiederholte Anwendung von Säuren das Weiß trübt. Bei

Mitanwendung von Chlor kommt aber dieser Umstand nicht in

Betracht; im nördlichen Frankreich wenigstens übergießt man rohe

Batiste sogleich mit kochender Lauge; die sich dabei zwar nicht

schön laugen, am Ende aber doch weiß werden.

Der Hauptmangel der Handlaugerei besteht jedoch darin, daß die

Leinen von der Lauge ungleich getroffen, also ungleich gelaugt

werden. Man beginnt mit dem Uebergießen von

warmer Lauge oder warmem Wasser auf die über die Leinen

gebrachte Holzasche und fährt damit fort, bis die Bütte ungefähr

zur Hälfte erfüllt ist; dann zapft man ab und fährt mit dem

Aufwärmen und Uebergießen bis zur Beendigung des Bäuchens fort.

Wären keine Zwischenräume in der Waare und dieselbe gleichmäßig

dicht, so müßte die Lauge auch gleichmäßig durchfiltriren und

die Wärme sich nach und nach so ziemlich überall ausgleichen.

Dem ist aber nicht so; die Lauge rinnt an den Wänden der Kufe

und zwischen den Stücken am leichtesten nach unten und man hat

eine obere Leinenschicht, welche stets von warmer oder heißer

Lauge getroffen wird; unter dieser gibt es Stellen welche viel,

andere welche weniger und wieder andere welche möglicherweise

gar keine Lauge bekommen, sondern bloß gedampft werden, endlich

eine untere Schicht, die in minder warmer Lauge badet. Man mag

die Stücke einlegen oder mit aller Sorgfalt einstellen, so

entgeht man diesem Uebelstand nicht; ja in letzterm Fall wird

die Sache nur schlechter, weil die Zwischenräume für leichteren

Niedergang der Lauge vermehrt werden.

Die Beweise für das ungleiche Angreifen der Lauge sieht man an so

gelaugten rohen Leinen, wenn sie ins Feld kommen, besonders dann

sehr stark, wenn kräftige und heiße Laugen gebraucht worden

sind. Sie zeigen dann Stellen, welche fast oder vollkommen roh

geblieben sind, und solche welche mehr oder minder weiß gelaugt

sind. Ein Verfahren aber, wobei in einer und derselben Operation

ein Stück an verschiedenen Stellen zu viel und zu wenig

angegriffen wird, ist entschieden mangelhaft und verwerflich,

ganz abgesehen davon, daß das Laugen mit der Hand viel Zeit,

viel Brennmaterial und Menschenkräfte in Anspruch nimmt.

Man hat die Mängel der Handlaugerei zu verbessern gesucht, dabei

aber, wie es scheint, nur die ökonomische Seite ins Auge gefaßt,

denn Thomson's Kessel (abgebildet in

Fig.

17, welche keiner Beschreibung bedarf) hat wohl dem

Bleicher einige Ersparung gewährt, aber die gerügten Mängel nur

vermehrt oder verstärkt.

Man will, daß in diesen Apparat nur so viel Lauge gebracht werde,

daß die unterste über dem Kessel befindliche Waarenschicht in

dieser noch bade, damit sie nicht trocken gedämpft und durch die

beim Verdampfen sich concentrirende Lauge nicht angegriffen

werde. Die unterste Waarenschicht wird allerdings hiedurch vor

dem Trocken-Gedämpftwerden theilweise geschützt; was

begegnet aber der über ihr befindlichen Schicht, besonders an

der Gränze der Lauge? Wenn eine Schicht des Schutzes bedarf,

warum sollte ihn nicht auch die andere erfordern, welche

gleicher Gefahr ausgesetzt ist?

Die sich beim Heizen dieses Apparats allmählich entwickelnden

Dämpfe verdichten sich zu Anfang in den kältern Leinen; sowie

aber ihre Entwicklung rascher vor sich geht, als sie die dichte

Leinenmasse zu durchdringen vermögen, können sie aus der Lauge

nicht mehr austreten; sie mischen sich mit derselben, dehnen sie

aus und ein Gemisch von Lauge und Dampf steigt durch die Röhre

in der Mitte der Kufe auf und ergießt sich siedend heiß auf die

obere Leinenschicht. Dieses Spiel erneuert sich erst in längeren

Zwischenräumen und wird später, wenn der ganze Inhalt der Bütte

so ziemlich auf die Siedhitze erwärmt ist, zum fast

ununterbrochenen Uebergießen. Lauge und Dampf scheiden sich im

oberen Theil der Bütte und letzterer findet, soweit er nicht

zurückgehalten werden kann, seinen Ausweg in die Luft, ein nicht

geringer Wärmeverlust. Die Lauge fällt auf die Leinen zurück und

wird vorzugsweise an den Stellen in den Kessel abfließen, wo ihr

Lücken und Zwischenräume den bequemsten Durchgang gestatten. Es

findet dann in Beziehung auf ungleiches Laugen der Leinen ganz

dasselbe statt, was schon bei der Handlaugerei gerügt ward. Man

hat einerseits gebrühte, andererseits häufig oder sparsam von

heißer Lauge getroffene, sowie auch bloß gedämpfte Stellen,

endlich eine Schicht, worin siedende Lauge und sehr heiße

(gespannte) Dämpfe in fortwährendem Wechsel begriffen sind. Wäre

die Lauge stark und würde sie sich nicht bald durch leicht

lösliche Materien sättigen, so wären die Leinen in letzterer

Schicht gefährdet, denn Aschenlauge, Potasche und Soda sind im

ätzenden Zustande nicht bloß Lösungsmittel für die die Faser

färbende Materien, sondern auch für die Faser selbst, wenn sie

concentrirt und von Hitze unterstützt angewendet werden. Es ist

daher wohl zu beachten, wie gefährlich ein solcher

Circulationsapparat werden kann, wenn man etwa zur

Beschleunigung des Bleichprocesses kaustische Laugen anwenden

wollte, welche mehr als 1 1/2 höchstens 2° Baumé

stark sind. Im Gegensatz sättigt sich aber eine schwache Lauge

sehr schnell in der Hitze; sie bricht dann und läßt den größten

Theil der Substanzen, welche sie aufgelöst hat, wieder fallen.

Sobald dieses eintritt, wird jeder Circulationsapparat zu einem

Filter für die Lauge; statt daß

das Circuliren derselben (wie in mehreren Schriften ohne allen

Grund behauptet wird) das Auflösen der Schlichte (welche

beiläufig gesagt durch Gährung weggeschafft seyn sollte), die

Entfernung der gefärbten Materie und anderer mechanisch

beigemengten Unreinigkeiten mächtig fördert, reinigt es im

Gegentheil die Lauge, und wenn nicht Lücken im hohen und dichten

Leinensatz vorkämen, durch welche sie geradezu nach unten

durchrinnen kann, müßte alles, was sich nicht in wirklicher

Auflösung in ihr befindet, in den Leinen zurückbleiben. Die

Besitzer solcher Apparate sehen den Beweis hievon in den

beträchtlichen Ablagerungen von Schmutz an den Stellen, wo sich

Sammelplätze für die Lauge gebildet haben, von denen aus sie

sich filtriren mußte; sie werden auch die davon entstehenden und

oft schwer zu vertilgenden Flecken kennen.

Auf mehreren Bleichen eines benachbarten Landes sind Thomson'sche Laugapparate in

angeblich verbesserter Form eingeführt worden. Es sind nämlich

je nach der Größe des Apparats eine oder zwei Röhren, die als

Feuerzüge dienen, durch den Kessel selbst geführt worden, um die

Heizfläche zu vermehren und hiedurch an Brennmaterial zu

ersparen. Am System selbst ist nichts geändert; die oben

gerügten Mängel bestehen also auch bei diesen Kesseln, ja bei

möglichem zu starkem Heizen sogar in erhöhtem Grade.

Eine andere Art selbstschöpfender Laugapparate sind jene, welche

wie die in Fig. 18a und b abgebildeten, einen

gesonderten geschlossenen Kessel A

zum Heizen der Lauge haben. Mit diesem sind gewöhnlich zwei,

bisweilen drei Bütten durch vom Boden ausgehende mit Hahnen

versehene weite Röhren B in

Verbindung gebracht, während vom Kessel eine Röhre C aufsteigt um die kochende Lauge

auf die eben im Laugen begriffene Bütte überzugießen. Bei

Anwendung von wenig Lauge hat dieser Apparat die Fehler der

Handlaugerei; bei Anwendung von vieler Lauge werden dieselben

zwar gemildert, aber der Verbrauch an Brennmaterial ist größer.

Heizt man einen solchen Kessel, so ist der Vorgang wie in Thomson's Apparat; die sich

entwickelnden Dämpfe finden durch die aufsteigende Röhre, welche

so weit mit Lauge gefüllt ist als die Bütte selbst, keinen

genügenden Ausweg; sie dehnen also den Inhalt des Kessels aus

und machen das Niveau der Lauge in der Bütte und in der Röhre

C steigen, bis raschere

Dampfentwickelung die im Kessel befindliche Lauge gleichsam in

Schaum verwandelt und mit Gewalt durch die offene Röhre in den

obern Theil der Bütte schleudert. Der Dampf ist hier, wie in

allen selbstschöpfenden Apparaten, das bewegende Mittel und es

muß Wärme nicht bloß zum Erhitzen der Lauge, sondern auch zur

Erzeugung des zum Uebertreiben derselben nöthigen Dampfes

verwendet werden und zwar ununterbrochen, so lange die Operation

des Laugens dauert. Dieser Aufwand an Wärme resp. Brennmaterial, zu dem rein

mechanischen Zweck, ist ein sehr bedeutender, weil der Dampf auf

die möglich schlechteste Weise, nämlich durch bloße Vermischung

mit der zu bewegenden Flüssigkeit, verwendet wird. An der

Mündung der Ausgußröhre schleudert er die

mitgerissene Lauge weg, und man muß ihn als reinen Wärmeverlust

auch bei wohlverwahrten Deckeln größtentheils in die Luft

entweichen lassen, weil vom ersten Ueberguß an die obere

Laugenschicht selbst sehr heiß, folglich unvermögend wird den

über ihr befindlichen Dampf zu verdichten. Würde man den etwa

nur durch ein Sicherheitsventil entweichenden Dampf in einen

Wasserbehälter leiten, so ist nicht zu zweifeln, daß er den

doppelten Inhalt der Bütte zum Sieden bringen und darin für die

Dauer des Laugens unterhalten könnte. Eine Bütte an einem

derartigen Kessel durchwärmt sich nur langsam und ist in der

Mitte vielleicht gar nicht zum Kochen zu bringen. Das Aufwallen,

welches man ziemlich bald in der Bütte wahrnimmt, ist kein

wirkliches Kochen, sondern nur durch die Bewegung veranlaßt,

welche die aus dem Kessel in die Bütte von unten zurückgedrängte

Lauge nothwendig hervorbringen muß.

Eine dritte Gattung von Circulations-Apparaten sind die

mit Dampf geheizten. Sie bestehen einfach in einer Laugkufe mit

doppeltem Boden, von dessen Mitte eine Röhre zum Uebergießen der

Lauge in der Kufe selbst, wie in Thomson's Kessel, aufsteigt und empfangen den

heizenden Dampf durch eine in den vom doppelten Boden gebildeten

Laugenbehälter einmündende Röhre. Weil die Lauge durch

Condensation von Dampf beträchtlich zunimmt, so darf man nicht

so viel davon zugeben als zur Bedeckung der Waare nothwendig

ist, wenn man nicht oben in der Kufe den nöthigen Raum leer

lassen will. Man hat also auch hier oben eine Waarenschicht, die

allen den Unbilden ausgesetzt ist, welche bei den früher

betrachteten Apparaten erwähnt wurden, und abgesehen davon, daß

die Dampfheizung als eine indirecte an und für sich nicht

ökonomisch ist, wird ein guter Theil des Dampfes lediglich zum

Uebertreiben der Flüssigkeit verschwendet.

Wo eine solche Dampflaugerei besteht, kann sie ungleich

brauchbarer gemacht werden, wenn man, wie ich es in Beauvais

gesehen habe, den Dampf auf etwas andere Weise als Motor

anwendet. Hiezu ist eine einfache Vorrichtung, eine wahre

Dampfpumpe, erforderlich, welche ich noch nirgends zum Behuf des

Laugens beschrieben fand, daher ich sie für meine

Gewerbsgenossen hier mittheile. Fig.

19 zeigt neben der Bütte A

im Durchschnitt ein geschlossenes Gefäß B, welches ungefähr 150 bis 200 Pfd. Wasser fassen

kann und mit A durch eine bei b mit einem Klappenventil versehene

4–5 Zoll weite Röhre C

verbunden ist. D und F sind Dampfröhren, und E ist eine Röhre zum Uebergießen der

Lauge aus B auf die Bütte A. Endlich ist G ein Hahn mit drei Wegen, um den

Dampf nach Belieben in A oder B, oder in beide zu

gleicher Zeit strömen zu lassen. Ist die Bütte A mit Waare und Lauge beschickt, so

ist auch das Gefäß B mit letzterer

erfüllt. Läßt man nun Dampf von niederer Spannung in dasselbe

strömen, so drückt er die Lauge durch die Röhre E auf die Bütte A und folgt einen Augenblick selbst,

sobald die untere Mündung der Röhre E nicht mehr mit Lauge abgesperrt ist. Hiedurch

verliert er an Spannung, die Klappe der Röhre C öffnet sich, die eintretende

kältere Lauge verdichtet ihn, und in das Gefäß tritt mit großer

Schnelligkeit frische Lauge, die sogleich wieder auf A übergetrieben wird. Es ist hiebei

zu bemerken, daß das Spiel des Apparats gestört wird, sobald der

Druck des Dampfes, wenn er durch die Röhre E austreten kann, noch größer bleibt

als das Gewicht der Laugensäule in der Bütte; die Klappe an der

Röhre C kann sich dann nicht öffnen

und der Dampf würde nutzlos entströmen. In diesem Fall muß man

den Dampfstrom nach B momentan

unterbrechen und durch Oeffnen und Schließen des Hahns so lange

nachhelfen, bis sich das entsprechende Maaß von Druck und

Gegendruck wieder hergestellt hat; dann aber wirkt der Dampf in

diesem Apparat ähnlich wie der Kolben einer Pumpe, das

Uebertreiben und Ansaugen geht abwechselnd fort. Die Lauge wird

dabei nur allmählich erwärmt, weßwegen es sehr gut ist, wenn man

gleichzeitig Dampf durch die Röhre F

in den untern nur mit Lauge erfüllten Raum der Bütte A strömen läßt; die Erwärmung der

Lauge geht dann schneller vor sich, ohne daß man jedoch ein

Verbrühen etc. der Waare zu besorgen hat, denn sie kann sich

wegen der schnellen Circulation doch nur so allmählich erhitzen,

daß sie, bevor noch das Ganze zum Sieden kommt, durch

Condensationswasser bis zum Bedecken der Waare angewachsen ist,

vorausgesetzt, daß man nicht gar zu wenig Lauge, sondern das

rechte Verhältniß angewandt hat. Sobald die Lauge bei längere

Zeit unterhaltener Circulation der Dampfpumpe, mit 70° R.

Wärme entströmt, kann letztere abgestellt und die Bütte durch

die Röhre F allein fortgeheizt

werden; die Lauge wird dann nicht mehr in die Höhe getrieben,

weßhalb eine Uebergußröhre in der Mitte der Bütte ganz

überflüssig ist; die Lauge nimmt dann auch nur wenig oder gar

nicht mehr zu, indem oben so ziemlich verdampft was unten

zuströmt; nur muß man von da ab auch nicht mehr Dampf einströmen

lassen, als zum Unterhalten des Kochens nöthig ist.

Ich lauge auf diese Weise Leinen- und Baumwollwaare ohne

einem der Fehler zu begegnen, die ich bei den früher

besprochenen Circulations-Apparaten rügte. Es findet kein

ungleiches Laugen, kein Verbrühen der Waare, kein Eindämpfen von

Schmutz und kein Ablagern von solchem durch Filtriren statt.

Ich lauge aber auch mit zwei irischen offenen Kesseln und gebe

diesen unbedingt den Vorzug vor jedem andern Laugapparat, den

ich kenne. Sie sind in ihrem Bau und ihrer Behandlung einfach,

und die directe Anwendung des Feuers auf den Boden und einen

Theil der Wände verbürgt bei zweckmäßiger Einrichtung des Herbes

dessen nutzbarste Verwendung. Meine Kessel haben 6 bis 7 Zoll

über dem Boden einen hölzernen Rost, und so weit die eisernen

Wände reichen, schützen im Innern aufgestellte Brettchen die

Waare vor der Berührung des Eisens. Die Stücke werden leicht

eingelegt, niedergespannt und nachdem Lauge bis zu deren

Bedeckung aufgefüllt wurde, kann ein gewöhnlicher Arbeiter das

Heizen besorgen. Sowie die Lauge sich erwärmt, entsteht Bewegung

im Kessel, wie sie in allen über Feuer gesetzten Flüssigkeiten

entstehen muß. Der am Boden und in dem vom Feuer umspülten

Theile erzeugte Dampf verdichtet sich auf seinem Wege nach Oben

so lange, als die obere Laugenschicht mit der inzwischen

liegenden Waare nicht heiß genug geworden ist, um selbst Dampf

abzugeben. Die Hitze im obern hölzernen Theil des Kessels

steigert sich hiedurch ebenfalls bis zum wirklichen Sieden und

man unterhält, einmal so weit gekommen, das Ganze mit mäßigem

Feuer im Kochen. Es findet hiebei kein Wärme-Verlust

statt außer dem unvermeidlichen, durch Verdampfen jeder

kochenden Flüssigkeit oder durch Fehler in der Construction des

Herbes veranlaßten; der Verbrauch an Brennmaterial ist folglich

auch der möglich geringste.

Wenn man nicht überheizt, so kocht die ganze Masse ruhig; die

Lauge wächst in Folge ihrer Ausdehnung durch die Wärme etwas an,

sie wird aber nicht in die Höhe getrieben, wie beim Heizen mit

Dampf, oder wie in den Circulations-Apparaten durch eine

in Mitte der Waare aufsteigende Röhre, und sie überschäumt auch

nicht. Zieht man sie nach beendigter Operation, im Fall man

keinen Krahn zum Ausheben der Waare zur Verfügung hat, durch

einen am Boden des Kessels befindlichen Hahn ab, so findet man

die Waare überall gleich heiß, überall gleich gelaugt, auch

keine Flecken und keine Ablagerungen von ausgeschiedenen oder

mechanisch mitgerissenen Materien in Mitte des Einsatzes;

letztere werden von der Lauge oben ausgestoßen, und wenn sie

beim Ablassen der Lauge sich über der Waare ablagern, so sind

sie nicht eingedämpft, werden daher durch eine Waschung leicht

entfernt.

Daß die ganze Masse sich nach und nach erwärmt, im Verhältniß zur

Größe des Apparats bälder als auf irgend einem andern ins Kochen

kommt und beliebig lange darin erhalten werden kann, dann daß

sich überall Lauge befindet, die bei fast gleichen Hitzgraden

die Waare auch gleich angreifen und vor allem

Verbrühen, Eindämpfen etc. schützen muß, sind Vorzüge des

irischen Kessels, welche ihn über die Handlaugerei, Thomson's Apparat und alle anderen

Circulations-Apparate stellen, wenn man auch die

offenbare Ersparung an Brennmaterial nicht in Anschlag bringen

will.

Der geschlossene Kessel muß beim Kochen unter Dampfdruck, wegen

vermehrter Hitze die Lauge nothwendig kräftiger angreifend

machen, daher erfordert seine Anwendung aber auch eine genaue

Kenntniß seiner Wirkungsweise, weßhalb er nicht überall zu

empfehlen seyn dürfte.

Die mit Chlor und Säuren behandelten Leinen haben, wenn sie

vollkommen weiß geworden sind, zum Theil, ja großentheils den

charakteristischen Glanz und die Weichheit verloren, welchen

natürlich ausgebleichte, d.h. nur mit schwachen Laugen

behandelte Leinen aus guten Flachssorten stets besitzen. Es ist

dieses Zeichen ein Beweis, daß selbst schwache Chlorbäder die

Flachsfaser doch etwas verändern; ob aber diese Veränderung der

Haltbarkeit der Leinen nachtheiliger ist, als lange

fortgesetztes Laugen und Aussetzen an Sonne und Luft, wage ich

nicht zu entscheiden; soviel ist aber gewiß, daß der

Bleichproceß überhaupt, er mag auf die eine oder andere Weise

ausgeübt werden, die Leinen nicht kräftiger macht und daß man

mittelst Chlor schneller und sicherer ein ganz reines Weiß

erlangt.

Um nun den Leinen den verlorenen Glanz und die Weichheit wieder

zu ertheilen, behandelt man sie zum Schluß der Bleiche noch

ein- bis zweimal mit Seife. Sie muß hiebei nothwendig von

der Seifenlösung gut durchdrungen werden, und es ist kein

Zweifel, daß die irische Seifmaschine diesen Zweck gut erfüllt;

sie arbeitet aber sehr langsam, und ob so ganz ohne Nachtheil

für die Leinen, dürfte zu bezweifeln seyn. Ich mache daher die

Leinenbleicher auf einen in den Kattunbleichereien zum Passiren

der Baumwollenzeuge in Chlor oder Säure gebräuchlichen Apparat

aufmerksam (beschrieben im polytechn. Journal Bd. XCV S. 350),

welcher den Zweck des Durchdringes der Leinen mit Seifenlösung

und der dabei nöthigen geringen mechanischen Bearbeitung sicher

und schnell erfüllt, wenig Treibkraft erfordert und mit geringen

Kosten herzustellen ist.

Die Leinen müssen übrigens aus dem vorausgegangenen Sauerbad gut

gewaschen worden seyn; denn wenn etwas Säure in ihnen

zurückblieb, wird Seife zersetzt und das ausgeschiedene Fett

würde das Weiß beeinträchtigen.

Letzteres geschieht auch wenn Seife in ihnen zurückbleibt und sie

mit derselben in ein letztes Sauerbad kommen; daher ist auch für

diese Operationen ein durchgreifendes Waschen der Waare und folglich

eine gute Waschmaschine eine unerläßliche Bedingung.

Die in Irland gebräuchlichen Mittel um die Leinen mit Appretmasse

(Kleister) zu durchdringen, bieten nichts Bemerkenswerthes dar.

Man verfährt bei uns auf ähnliche Weise; dagegen ist der

Stoßkalander eine eigenthümliche Maschine, welche in Deutschland

mit Vortheil durch die große

Weiß- oder Färber-Mange ersetzt ist.

Der gewöhnliche Kalander, welcher in Kattundruckereien und zum

Appretiren von Baumwollenzeugen so häufige Anwendung findet,

kann mit diesen beiden Maschinen in keine Vergleichung kommen;

die mit ihm erzielbaren Apprets sind bei Leinen überhaupt nicht

beliebt, und man rüstet mittelst desselben nur bunte Sacktücher

und stark gesteifte zu besondern Zwecken dienende Leinenartikel

aus.

Die große Masse für den Hausgebrauch bestimmter Leinen wird mit

rundem Faden, mildem Glanz und Wasser verlangt, und bis jetzt

ist außer dem Stoßkalander und der Mange keine Maschine bekannt,

womit dieser Appret dargestellt werden kann. Ich habe oben der

Mange den Vorzug eingeräumt, wofür ich nun meine Gründe darlegen

will.

Für beide Maschinen werden die zu behandelnden Leinen auf Wellen

gewunden, dabei fingerdicke und selbst mehr als zollhohe Lagen

von Leinenblättern gebildet, welche man in dem einen Fall den

Stampfen des Stoßkalanders, im andern Fall der Mange zur

Bearbeitung unterlegt. In beiden Fällen werden die Leinenblätter

stark ineinander gepreßt, und da es nie vorkommt, daß die Fäden

des einen Blattes genau parallel mit den Fäden des darunter

liegenden laufen, so durchkreuzen sie sich sowohl in der

Richtung ihrer Länge als ihrer Breite vielfach; durch dieses

Kreuzen der Fäden, wobei sie sich gegenseitig Eindrücke machen,

entstehen die oft sehr schönen wellenförmigen Bilder auf der

Oberfläche der Waare, welche man häufig Wasser nennt, überdieß

durch die beim Bearbeiten zwischen den Blättern stattfindende

Reibung der Glanz der Leinwand. Je öfter die Lage der

Leinenblätter verändert wird, also auch je länger die

Bearbeitung der Waare ohne Anwendung besonderer Handgriffe

dauert, um so mehr verwischt sich bei Anwendung einer jeden

dieser Maschinen das zu Anfang sehr ausgesprochene Wasser zum

bloßen Schillern, und um so mehr nimmt auch die Glätte und der

Glanz der Waare zu. Da nun beide Maschinen zu gleichem Erfolge

führen, so fragt es sich zunächst, welche von ihnen der Waare am

wenigsten schadet und in ökonomischer Hinsicht die

vortheilhaftere ist; in diesen Beziehungen muß ich der Mange

entschieden den Vorzug einräumen.

Würde man ein einzelnes Leinenblatt der Mange unterlegen, so

könnte sie unzähligemale darüber hinrollen, ohne es zu

zerstören; würde dagegen ein solches einzelnes Blatt den

Stampfen des Stoßkalanders ausgesetzt, so genügten wenige

Schläge um es auseinander zu treiben und zu durchlöchern; denn

diese Stampfen sind nicht so leicht, sie fallen mit ihrer harten

Stirne auf und der ausgeübte Stoß ist zerstörender als ein um

vieles größerer Druck zwischen nicht absolut starren Flächen.

Nur die Menge der übereinanderliegenden Leinenblätter vermag

dieser zerstörenden Wirkung zu widerstehen, und daher hat man

beim Stoßkalander sehr darauf zu sehen, daß die Stampfen, welche

die Leisten der Stücke bearbeiten, beim seitlichen Auslaufen der

Tuchwelle nicht an diesen hinunterstreifen können, denn man

erhielte ohne diese Vorsicht unfehlbar beschädigte Waare. Unter

der Mange kommt so etwas nicht vor und selbst die schwächsten

Baumwollentücher können ohne allen Nachtheil gemangt werden.

Ein Stoßkalander erfordert ferner 1 1/2 Pferdekräfte zum Betrieb

und liefert täglich nur circa 9

Stücke Mittelwaare, während eine Mange nur 1/2 Pferdekraft zum

Betrieb erheischt und bei gleicher Bedienung mindestens das

doppelte Quantum Waare in gleicher Vollkommenheit liefern würde.

Daß dieses Resultat bei uns nicht erzielt wird, liegt nicht an

der Maschine; der deutsche, namentlich der süddeutsche

Leinenbleicher muß sparen wo er nur kann, und es ist ihm rein

unmöglich, um 2 fl., welche er für das Bleichen und Appretiren

eines 60 brabant. Ellen langen Stückes erhält, dasselbe zu

leisten, was in Irland (im Verhältniß von 2 fl. 24 kr. per 26 Yards) mit 3 fl. 12 kr.

bezahlt werden müßte.

Tafeln