| Titel: | Ueber luftdichte Ofenthüren; von M. Simson. |

| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. LXII., S. 260 |

| Download: | XML |

LXII.

Ueber luftdichte Ofenthüren;

von M. Simson.

Aus dem Gewerbevereinsblatt

der Provinz Preußen, 1847.

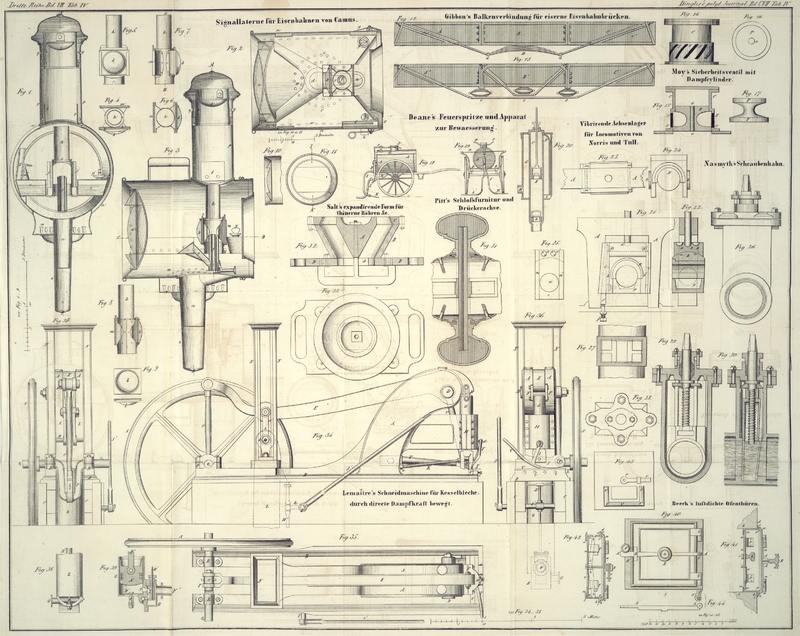

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Simon, über luftdichte Ofenthüren.

In den Bemerkungen über die zweckmäßigste

Stubenheizung mit Oefen, welche Hr. Blesson im Jahre 1833 durch die

Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes in

Preußen mittheilte, wurde es zuerst als Princip festgestellt,

daß ein luftdichter Verschluß der Heizthüre des Ofens bei

gänzlicher Beseitigung einer Klappe in der Rauchrohre sowohl

ökonomisch, als auch mit Rücksicht auf das Wohlbefinden der

Bewohner geheizter Räume am vortheilhaftesten sey. Fraglich

blieb es, auf welche Weise man am bequemsten einen möglichst

luftdichten Verschluß herstellen sollte. Hr. Blesson schlug vor, die Heizöffnung

durch zwei einander parallele Eisenplatten zu verschließen, von

denen die eine innerhalb der Zarge als Thüre anzubringen, die

andere aber über die hervorragende Zarge deckelähnlich

aufzuschieben wäre, und meinte, daß zur Vermittelung eines

möglichst hermetischen Schlusses die vordere Platte etwa nur

durch Filz geliedert werden dürfte. Auf solche Art Oefen

luftdicht zu verschließen, möchte praktisch schwierig gewesen

seyn, gewiß ist es, daß noch in demselben Jahre der rühmlichst

bekannte Ofenfabrikant Feilner in

Berlin, bei Heizungsversuchen an Oefen, die nach der Blesson'schen Methode eingerichtet

waren, den luftdichten Verschluß der Einheizöffnung dadurch und

mit einigem Erfolge erzielte, daß er zwischen zwei vor diese

Oeffnung gelegte Thüren eine Schichte Sand brachte. – So

lag die Sache, als sie in Königsberg bekannt wurde. Die

Wichtigkeit derselben veranlaßte einen den Fortschritten der

Wissenschaft und Technik zugewandten Mann, sie hier aufzunehmen

und zu verfolgen. Redlich stand ihm hierbei der geschickte

Schlossermeister J. H. Beeck zur

Seite, und letzterem gelang es endlich nach vielen Versuchen

einen in der That praktischen luftdichten Ofenverschluß

herzustellen. Derselbe hat denn auch in Königsberg und dessen

Umgebung die weiteste Verbreitung gefunden und Hunderte von

gleichen Thüren sind im Laufe der Zeit nach andern Provinzen

Preußens, so wie nach auswärts auf Bestellungen versendet

worden.

Auch hier versuchte man anfänglich den Sandverschluß. So viele

Vortheile derselbe aber auch zu gewähren schien, bald ergab er

sich als unpraktisch. Es konnte nämlich nicht

fehlen, daß die innere Ofenthüre durch die Einwirkung des Feuers

sich nach einiger Zeit etwas warf. Sobald aber dieses geschehen,

war die unausbleibliche Folge die, daß mindestens ein Theil des

Sandes in den Ofen hineinlief und hierdurch der luftdichte

Schluß aufgehoben wurde. Man fand es daher räthlich, sich der

oben gedachten ursprünglichen Idee Blessons bei Anordnung des Ofenverschlusses wieder zu

nähern und gelangte auf diesem Wege nach manchen Abänderungen zu

der Construction, welche im Folgenden des Genaueren beschrieben

werden soll und zur Zeit als die vollkommenste betrachtet

wird.

Der luftdichte Ofenverschluß besteht aus drei Haupttheilen: der Zarge, der inneren und der äußeren

Thüre. Fig.

40 gibt von demselben eine Frontansicht in

geschlossenem Zustande, während Fig.

41 und Fig.

42 Durchschnittszeichnungen nach Linie xy der Fig.

40 in etwas von einander abweichender Construction

zeigen, denen die Bänder beigefügt sind, durch welche beide

Thüren nach der einen kürzeren Seite der Zarge befestiget sind.

– Indem nun zur Beschreibung der einzelnen Theile

übergegangen wird, ist noch die Bemerkung voranzuschicken, daß

in den Figuren gleiche Buchstaben auch gleiche Stücke

bezeichnen.

Die Zarge ist von Gußeisen. In Fig. 41 und 42

ist sie mit den nach dem Alphabete folgenden Buchstaben a bis m

bezeichnet und ihre Lage in dem Ofen angedeutet. Was in Fig. 40 von der Zarge zu sehen ist, hat rings herum

Schraffirung erhalten. Die Wanddicke der Zarge beträgt etwa 3/10

Zoll, die des Stückes c, d, e

ungefähr 3/8 Zoll. Der Rand der Zarge, welcher in den

Durchschnittszeichnungen mit den Linien ef und gh bezeichnet ist, hat eine

Breite von mindestens 3/8 Zoll. Er wird ganz eben geschliffen.

Es geschieht dieß auf einer Eisen- oder Bleiplatte

mittelst Schmirgel, nachdem die in Rede stehende Fläche zuvor

mit der Feile möglichst genau bearbeitet worden ist. Das

Schleifen auf Eisen geht langsamer vor sich, soll aber ein

besseres Resultat als das Schleifen auf Blei geben, welches sich

überhaupt mehr für eine Werkstatt eignen dürfte, die möglichst

unausgesetzt mit der Herstellung solcher Thüren beschäftigt ist.

Es wird der Schmirgel mit Oel angemacht und anfänglich eine

grobe, später eine feingesiebte Sorte benutzt.

Rings um die Zarge läuft der Rand ab, ml, welcher dazu

dient, einen möglichst innigen Schluß der innern Thüre zu

vermitteln. Dieser Rand ist an allen Stellen vortheilhaft,

sobald bei dem Heizen mit Sorgfalt verfahren wird. Geschieht

dieß nicht und wird die Asche, die bei den Operationen vor und

während des Heizens leicht auf die Zarge fällt, nicht fleißig

entfernt, so kommt dieselbe zwischen die gedachte Thüre und

den untern Rand m, l zu liegen,

bewirkt zunächst ein schweres Zugehen derselben, dann ein

Losewerden und endlich das Brechen der Bänder und selbst der

Thüre. Aus diesen Gründen kann es vortheilhaft seyn, den Rand

m, l auf der untern Längenseite

der Zarge ganz fortzulassen.

Alle Sorgfalt ist auf das Einsetzen der Zarge in den Ofen zu

verwenden, damit diese möglichst fest und luftdicht an die Wände

desselben anschließt. Denn wird der Luft hier zwischen der Zarge

und den Kacheln der Eintritt in den Ofen gestattet, so verfehlt

natürlich die ganze Vorrichtung ihren Zweck. Aber auch dann,

wenn die Thüre gehörig eingesetzt worden ist, tritt später

häufig die gedachte Undichtheit ein, indem die Zarge namentlich

durch das große Gewicht welches sie zu tragen hat – wie

später gezeigt werden soll – los wird. Um diesen

Uebelstand zu vermeiden, vergrößert man die Oberfläche des

Theiles der Zarge, der in den Ofen eingesetzt wird. Man fetzt

nämlich eine zweite gewöhnlich construirte Zarge aus

Schmiedeisen in etwa ein bis zwei Zoll Entfernung in den Ofen

ein und verbindet beide Zargen fest durch seitlich aufgenietete

eiserne Bänder mit einander. Oft läßt man nur von den äußeren

Seiten der gußeisernen Zarge solche Bänder – Federn

genannt – ausgehen, die innerhalb des Ofens um Kacheln

herumgebogen werden. Dergleichen, auch an gewöhnlichen Zargen

sich findende Federn allein, geben aber keine genügende

Festigkeit.

Vielleicht möchte es vortheilhaft seyn, von einer solchen Zarge

Gebrauch zu machen, wie sie Hr. Blesson in dem obengedachten Aufsatze beschreibt.

Diese hat nämlich hinten rings herum in b und l einen Ansah

ähnlich e, d, e, welcher diesem

parallel ist und wohl bedeutend höher als selbiger zu machen

wäre.

Die innere Thüre ist ebenfalls von

Gußeisen und zwar in dem stärkeren Rande gegen 3/8 Zoll, im

Uebrigen nur etwa halb so dick. Sie ist in Fig.

41 und 42

mit den Buchstaben n, n bezeichnet.

Die kleine Thüre o von starkem

Eisenblech schließt die zur Zuführung und Regulirung des

Luftstroms nothwendige Oeffnung. Es ist vortheilhaft gefunden

worden, die Ecken dieser so abzurunden, wie Fig.

43 zeigt, wo die Rückseite der Thüre n besonders gezeichnet ist. Die

Erfahrung hat nämlich gelehrt, daß von den scharfen Ecken aus

häufig Sprünge in der Thüre entstehen. Um diese noch sicherer zu

vermeiden, ist die Verstärkungsrippe v von etwa 1/4 Zoll Höhe angegossen.

Lange Zeit hat man sich zur Befestigung der Thüre an der Zarge

solcher Bänder bedient, wie p in

Fig.

41 zeigt. Diese Scharnierbänder haben aber zwei

Nachtheile. Da nämlich die Thüre dort, wo sie befestigt ist,

ganz dicht an den innern Rand der Zarge zu liegen kommt, so läßt

sich daselbst die nie zu vermeidende Asche schwer beseitigen.

Wird hierauf aber nicht gesehen, so biegt sich die Thüre beim

Zumachen und es erfolgt ein Zerbrechen der Bänder und zuweilen

auch der Thüre selbst.

Zweitens werden die Stifte, welche die Bänder verbinden, nach

kurzem Gebrauche des Ofens so fest in jenen, daß sie nur mit

äußerster Gewalt zu entfernen sind, falls die nothwendigkeit

eintritt, die Thüre etwa wegen einer Reparatur

herauszunehmen.

Deßhalb zieht man es vor Bänder und Haken zu gebrauchen, wie Fig. 42

q zeigt. Die Stellung der Haken ist

hiernach von der Art daß die Thüre beim Oeffnen ganz aus der

Zarge herausgeschlagen werden kann, worauf alsdann ihr Ausheben

mit Leichtigkeit erfolgt.

Zu mehrerer Befestigung der Thüre dient der Riegel r, r, welcher in Fig.

41 im Durchschnitte und in Fig.

43 ganz zu ersehen ist. Er wird mittelst des Knopfes

t in horizontale Bewegung

gesetzt und greift dann hinter den Rand der Zarge. Um diese

Bewegung möglich zu machen, befindet sich in der Thüre ein

passender Schlitz, der von einer mit dem gedachten Knopfe

zusammenhängenden Platte stets bedeckt gehalten ist.

Eine andere Befestigungsart ist in Fig.

42 dargestellt. Der schmiedeiserne Balken u ist auf der Mitte der Thüre u mittelst eines Zapfens und einer

Mutter in der Art befestigt, daß er sich um den Zapfen drehen

läßt. Der Balken ist länger als die Thüre hoch und zwar um so

viel, als die doppelte Wanddicke der Zarge beträgt. Da nun der

Balken in seiner Mitte befestigt ist, so ragt er zu beiden

Seiten um so viel, als diese einfache Wanddicke beträgt, hervor.

In der Zarge sind oben und unten geeignete Einschnitte

angebracht, welche die Enden des Balkens in sich aufnehmen,

sobald derselbe vertical gestellt wird – in welcher Lage

er eben das feste Schließen der Thüre vermittelt. Diese

Einschnitte sind in Fig.

42 auf den Linien be

und lk zu sehen. Sie erhalten

durch gut passende Eisenbleche, die auf die Zarge aufgenietet

werden, ihre Bedeckung. Den Balken statt vertical, horizontal zu

legen, ist insofern vortheilhaft, als in dem Einschnitte der

untern Wand der Zarge sich leicht Asche ansammelt. Für diese

horizontale Lage ist aber nur dann Platz, wenn die Thüre selbst

mit Scharnierbändern befestigt ist, nicht aber wenn hierzu Haken

und Band in vorhin beschriebener Art gebraucht sind. Wollte man

trotzdem eine solche Lage vorziehen, so müßte der Balken nicht

inmitten der Thüre befestigt, sondern zum losen Einlegen in die

Einschnitte eingerichtet werden – eine Construction, die

auch häufiger vorgefunden wird, aber wegen mehrerer

Umständlichkeit in der Behandlung der ganzen

Vorrichtung meistens aufgegeben worden ist.

Uebrigens muß hier bemerkt werden, daß es nur eine Nebenfunction

des besprochenen Balkens ist, die innere Thüre zu verfestigen.

Zu welchem Behufe er in der Hauptsache dient, wird weiter unten

erklärt.

Die äußere Thüre, ebenfalls von

Gußeisen, zeigt Fig.

40 in einer Frontansicht, während aus den

Durchschnitten ihre Form in few, whg deutlich zu

sehen ist. Die Wanddicke dieser Thüre beträgt ungefähr 3/8 Zoll.

Die Bänder z, z zum Einhängen

derselben sind entweder schon angegossen und haben dann einen

eisernen Durchmesser von etwa 1 Zoll oder sie sind geschmiedet

und angenietet und haben bei nur halber Stärke den Vortheil

größerer Dauerhaftigkeit und Zierlichkeit. Um letztere

Eigenschaft zu erhöhen, werden die Bänder auch wohl auf der

inneren Seite der Thüre angenietet und treten dann durch den

– wie gleich gezeigt wird – geschliffenen Rand,

der passend durchschnitten wird, durch. In diesem Falle sind die

stets schmiedeisernen Haken zu größerer Festigkeit auf der

seitlichen äußeren Wand der Zarge angenietet. Sonst sind die

Haken nur auf der Vorderseite der Zarge befestigt.

Der eben gedachte, auf der Innenseite um die ganze Thüre laufende

Rand, welcher in Fig.

41 und 42

durch die Linien ef und gh angedeutet ist, wird

ebenso, wie dieß mit dem entsprechenden Rande der Zarge

geschehen ist, mittelst Schmirgel auf einer Metallplatte ganz

eben geschliffen. Die geschliffene Fläche ist jener in Größe

ganz gleichkommend. Läßt man die Bänder durch diesen Rand

durchtreten, so werden selbige mitgeschliffen. Der Rand erhebt

sich über dem Spiegel der Thüre gewöhnlich etwa 1/4 Zoll. Es

wäre vortheilhaft ihn mehr noch zu erhöhen, um der Thüre welche,

wie gleich gesagt werden wird, einen starken Druck auszuhalten

hat, größere Widerstandsfähigkeit zu geben. Andererseits ist es

bedenklich die Masse der ohnehin so schweren Thüre zu vermehren,

deren Gewicht namentlich in geöffnetem Zustande äußerst

nachtheilig auf das feste Schließen der Zarge an die Ofenwände

einwirkt. Durch diese Verhältnisse werden der an und für sich

wünschenswerthen Verstärkung der Thüre bestimmte Gränzen

angewiesen, die wesentlich durch die Festigkeit bedingt sind,

mit welcher man die Zarge an die Ofenwände zu befestigen

verstanden hat. Wird nun die in gedachter Weise vorgerichtete

äußere Ofenthüre zugemacht, so trifft ihr geschliffener Rand auf

den ganz entsprechenden geschliffenen Rand der Zarge, beide

Flächen berühren sich innig und vermitteln einen so luftdichten

Verschluß als die Praxis ihn erfordert.

Es bleibt allein noch zu beschreiben übrig, wie auf die äußere

Thüre ein stetiger Druck ausgeübt wird, um die Berührung der

geschliffenen Flächen möglichst innig zu machen.

Hierzu hat man sich lange Zeit ausschließlich einer solchen

Vorrichtung bedient, wie Fig.

40 und 41

zeigt. Es wurde nämlich vor die Thüre ein schmiedeiserner Balken

gelegt, der an beiden Enden mit der Zarge verbunden ist, und

durch dessen Mitte eine Schraube hindurch geht, deren Spitze

gegen die Thüre drückt. Diesen Balken A,

A zeigt Fig.

40 im Aufrisse, Fig.

41 im Durchschnitte, Fig.

44 in einer Seitenansicht. Die Schraube ist mit B bezeichnet. Es ist bequem gefunden

worden, eine Anordnung zu treffen, daß wenn die Thüre geöffnet

wird, der Balken mit ihr zusammenbleibt, und nicht zuvor ganz

fortgenommen zu werden braucht, wie dieß früherhin geschah. Zu

diesem Zweck hat man denselben in C

Fig. 40 auf geeignete Art mit der Zarge verbunden,

und in D zu seiner Aufnahme einen

geräumigen Steg an der Thüre selbst befestigt. E

Fig. 40 ist der auf die Zarge aufgenietete

Klinkhaken, auf welchen der Balken, der zur bequemeren

Handhabung mit dem messingenen Knopfe F versehen ist, aufgelegt wird. Es versteht sich von

selbst, daß die Stange in dem Klinkhaken einen geringeren

Spielraum haben muß, als in dem Stege. – Um endlich zu

zeigen in welcher Weise die Stange in C mit der Zarge in Verbindung gesetzt worden, ist in

Fig.

44 eine Detailzeichnung gegeben. Der Körper G, welcher mit dem Ende der Stange

A scharnierartig verbunden ist

– der Deutlichkeit wegen sind die Scharniertheile in Fig. 44 getrennt gezeichnet – sitzt nämlich

mit seinem Zapfen H so in der Zarge,

daß derselbe sich um seine Achse bequem drehen kann. Durch diese

Anordnung ist für die Stange eine Bewegung in horizontaler und

verticaler Ebene ermöglicht.

In dieser Art eingerichtete Ofenverschlüsse sind sehr verbreitet

und praktisch befunden worden. Es mangelt ihnen aber der Grad

von Eleganz, welchen Wohnzimmer zur Zeit erfordern.

Während sie für Wirthschaftsräume ganz angemessen erscheinen, ist

in letzterer Zeit für Wohnzimmer eine elegantere Form beliebt

worden. Man hat nämlich den Balken, der bis dahin vor der

eisernen Thüre gelegen, zwischen die beiden Thüren gebracht und

ihn gleichzeitig dazu benutzt, der hintern Thüre zur Befestigung

zu dienen. Von dieser Anordnung ist oben bei Gelegenheit der

inneren Thüre weitläufiger gesprochen worden. Es ist daher nur

noch das Wenige zu ergänzen, was die äußere Thüre allein

betrifft.

Auf der Mitte dieses Balkens (Fig.

42) ist nämlich ein Schraubengewinde eingeschnitten,

welches indessen nicht durch die ganze Dicke desselben

hindurchgeht. In dieses Gewinde greift die Schraube B, welche durch die äußere Thüre

hindurch geht. Auf diese Weise wird die äußere Thüre gegen den

Balken und gleichzeitig gegen die Zarge fest angezogen. Um der

Schraube mehr Festigkeit in der Thüre zu geben, hat diese in der

Mitte eine Verstärkung, etwa von der Form einer Rosette. Gegen

die möglichst ebene Oberfläche dieser drückt der gleichfalls

genau vorgerichtete Kopf der Schraube B und bringt hierdurch eine hinlängliche Dichtung

hervor. Durch den Kopf der Schraube geht der Schlüssel s, um diese bequem fest anziehen zu

können. Der Schraubenkopf ist von Eisen; doch könnte man, um das

Ganze eleganter zu machen, sowohl ihn von Messing fertigen, als

die ganze äußere Thüre etwa noch mit Messingblech überziehen.

Freilich möchte dieß, besonders falls die Thüre nicht ganz glatt

ist, den Apparat bedeutend vertheuern.

Die Dimensionen eines luftdichten

Ofenverschlusses richten sich nach der jedesmaligen Höhe der

Ofenkacheln. Hiernach haben die gebräuchlichsten Sorten eine

Länge von 11 bis 13 und eine Höhe von 8 3/4 bis 10 Zoll. Es muß

indessen bemerkt werden, daß diese Maaße sich auf den Theil der

Zarge beziehen, der von den Ofenwänden wirklich umschlossen

wird.

Der Eisenguß zu der kleineren Sorte Thüren wiegt 25–26

Pfd., der zu der größeren 28–29 Pfd. Ein ganz completter

Ofenverschluß kleinerer Sorte wiegt 30 Pfd., die größere Sorte

einige Pfunde mehr.

Der Preis eines Ofenverschlusses kleinerer Sorte und mit außen

liegendem Balken ist je nach Sorgfalt der Arbeit 5 1/2 bis 6

Thlr., der der entsprechenden größeren Sorte bis 7 Thlr. Wird

hinter der Zarge noch ein zweiter Rahmen eingesetzt, so werden

dafür 10 Sgr. mehr berechnet. Der Ofenverschluß, bei welchem der

Balken zwischen den beiden Thüren liegt, kostet wiederum 10 Sgr.

mehr.

Hat der Ofen einen Aschenfall, so wird die zu demselben führende

Oeffnung in gleicher Weise verschlossen, wie die Einheizöffnung.

Man läßt nur die innere Thüre

fort.

Von vielen wird auch empfohlen, Einheizöffnungen, die nicht im

Zimmer, sondern außerhalb liegen, mit dergleichen luftdichten

Verschlüssen zu versehen. In welchem Verhältniß indessen der

hierdurch entstehende Nutzen mit dem Kostenaufwande einer

solchen Vorrichtung steht, hat die Praxis noch nicht

herausgestellt. Solche Thüren hat man übrigens 12 Zoll hoch und

breit machen müssen, um das Hindurchgehen eines menschlichen

Körpers möglich zu machen.

Ueber die Vorzüge gehörig gearbeiteter und sorgfältig

eingesetzter luftdichter Ofenthüren bei Oefen, die von innen zu

heizen sind, herrscht aber nur eine Stimme. Sie stellen die

Bewohner geheizter Räume nicht nur vor den gefährlichen

Einwirkungen des Kohlendampfs sicher, sondern gewähren auch

ökonomische Vortheile, da jetzt der Ofen geschlossen werden

kann, wenn sich in demselben auch noch einzelne brennende Stücke

vorfinden sollten, und die Kohlen länger im glühenden Zustande

verbleiben. Wie groß dieser ökonomische Vortheil sey, darüber

sind hierorts, soviel Referent weiß, genauere Ermittelungen

nicht gemacht worden.

(Wir werden im nächsten Heft auch den luftdichten Ofenverschluß

des Hrn. Lange in Berlin mittheilen,

welcher bereits eine große Verbreitung gefunden hat.

Die Redaction d. p. J.)

Tafeln