| Titel: | Bericht über Camus' Signal-Laterne für Eisenbahnen; der Société d'Encouragement erstattet von Ed. Becquerel. |

| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. LXIII., S. 268 |

| Download: | XML |

LXIII.

Bericht über Camus' Signal-Laterne für

Eisenbahnen; der Société

d'Encouragement erstattet von Ed. Becquerel.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement, Aug.

1847, S. 408.

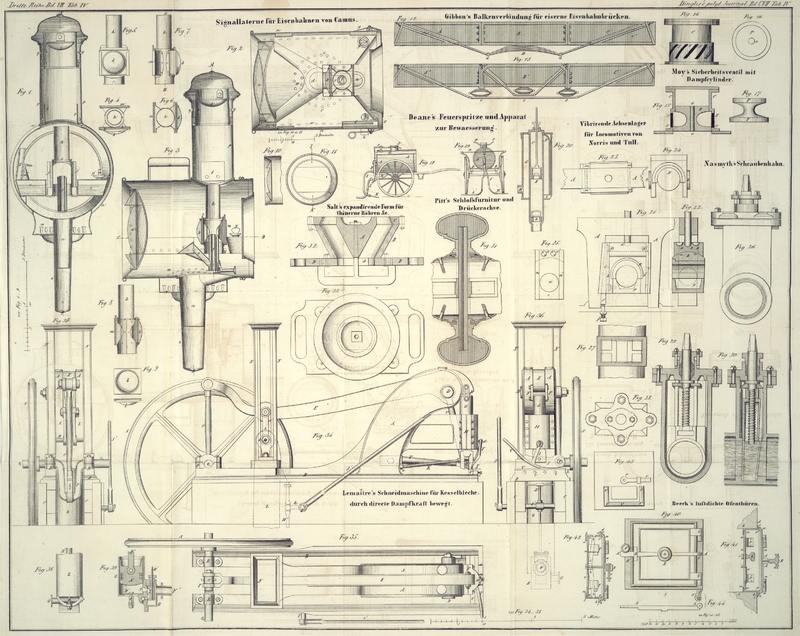

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Camus' Signal-Laterne für

Eisenbahnen.

Die Signal-Laterne des Hrn. Camus, Lampenfabrikant in Paris (rue Saint-Victor No. 13),

soll auf der Hinterseite der Eisenbahnzüge angebracht werden, um

das Licht in große Entfernung zu werfen. Sie ist in der Größe

den bisherigen gleich, unterscheidet sich aber dadurch daß sie,

statt das Licht mittelst krummer Spiegel durch Reflexion zu

entsenden, die Strahlen durch Refraction (Brechung) in einer und

derselben Richtung convergiren läßt, mittelst treppenförmiger

Linsen von 18,5 Centimeter Brennweite und 18 Centimeter

Oeffnung; es sind dieß dieselben Linsen, welche man bei den

Leuchttürmen mit Refraction benutzt, von der Größe jener die man

Hafenfeuer (feux de port) nennt.

Die dieses Signal beleuchtende Lampe mit doppeltem Luftzug ist

eine solche mit veränderlichem Niveau; das Reservoir ist

geräumig genug, damit die Lampe durch das Aufsteigen des Oels in

Folge der Capillarität 10–12 Stunden lang

gespeist werden kann; die durch den Lauf des Trains mitgetheilte

Bewegung führt aber das Oel beständig auf die geeignete Höhe, so

daß die Verbrennung stets gleich lebhaft vor sich geht.

Das Neue an dieser Laterne ist, daß anstatt des bei Lampen mit

doppeltem Luftzuge gebräuchlichen gläsernen Zugrohrs hier eines

von Eisenblech oder Kupfer angewandt wird; vorn und hinten an

diesem Zugrohr befinden sich aber zwei 5 Centimeter weite

Oeffnungen; vor einer derselben wird eine Linse mit kurzer

Brennweite und ein grünes oder rothes Glas angebracht, je nach

der Farbe des zu entsendenden Lichts; vor die andere setzt man

ein weißes Glas, welches das Licht durchläßt, um den hintern

Theil der Laterne zu beleuchten. Hr. Camus bediente sich nacheinander sphärischer und

cylindrischer treppenförmiger Linsen; wahrscheinlich verdienen

letztere aber den Vorzug, weil auf den Krümmungen der

Eisenbahnen die veränderte Schienenrichtung kein Hinderniß für

das Licht werden darf, auf eine gewisse Entfernung hinten die

Linie zu beleuchten. Bei Anwendung sphärischer Linsen sind die

Lichtstrahlen, statt in einem cylindrischen Raum eingeschlossen

zu seyn, in einem Kegel enthalten, dessen Winkel höchstens

7° ist; bei cylindrischen Linsen hingegen ist das Licht

in der Höhe des Zuges sogar noch zu sehen, wenn die Achse des

Apparats sich um 22,5° von ihrer ursprünglichen Richtung

abgewendet hat; die Abweichung könnte nöthigenfalls eine

bedeutende seyn.

Die Laterne ist so construirt daß, wenn man die Lampe in den

Apparat bringt, die Flamme sich unmittelbar im Brennpunkt der

Linse befindet; ferner können heftige Winde sie nicht

auslöschen. Durch eine leichte und schnelle Manipulation können

die gefärbten Gläser herausgenommen oder gewechselt werden, um

die Farbe des von der Lampe entsendeten Lichts zu verändern: in

einer Entfernung von 8 Kilometern ist das Licht noch lebhaft,

und es kann dasselbe in viel größerer Entfernung noch

wahrgenommen werden, als nöthig wäre, um Unglücksfälle zu

vermeiden. Auf der Orleans-Eisenbahn sind diese Signale

seit mehr als zwei Monaten mit sehr gutem Erfolge eingeführt. Es

dürfte auch von sehr großem Nutzen seyn, ähnliche Laternen für

die Vorderseite der Trains zu construiren.

Beschreibung der Camus'schen

Signal-Laterne.

Fig. 1 ist ein Vertical- und Querdurchschnitt

der Laterne auf der Linie AB, Fig. 3.

Fig. 2 Horizontaldurchschnitt derselben auf der Linie

CD, Fig.

3.

Fig. 3 Längen- und

Vertical-Durchschnitt derselben auf der Linie EF, Fig.

1.

Die Figuren

4 bis 8

stellen fünf verschiedene Projectionen des metallenen Zugrohrs

mit den flachen Gläsern und der zur Absendung des Lichtes

bestimmten Linse dar.

Fig. 4 das Zugrohr besonders und im Grundriß

abgebildet.

Fig. 5 Aufriß desselben, von der Vorderseite.

Fig. 6 Horizontal-Durchschnitt.

Fig. 7 Seitenaufriß.

Fig. 8 Verticaldurchschnitt auf der Linie GH, Fig.

7.

Fig. 9 Aufriß und Grundriß der in einen metallenen

Rahmen eingesetzten Linse.

Fig. 10 Verticaldurchschnitt, auf der Linie IK von Fig.

11, der Vorderansicht einer sogenannten

treppenförmigen, auf einer Seite convexen, auf der andern planen

Linse.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren dieselben

Gegenstände. a, a ringförmige Linse,

mit einer einzigen Staffel, von 0,180 Meter Brennweite und 0,185

Durchmesser, nach dem von Fresnel

behufs der Beleuchtung der Leuchtthürme erfundenen System

construirt (beschrieben im polytechn. Journal, Jahrgang 1823,

Bd. X S. 144). Im Focus dieser Linse befindet sich eine Lampe

mit doppeltem Luftzug und über dieser ein Zugrohr von

Eisenblech.

b, zweite Linse, zwischen der Lampe

und der innern Fläche der Linse a

angebracht, zur Vergrößerung des Glanzes und der Divergenz der

durch letztere fallenden Lichtstrahlen.

c, c Oelreservoir der Lampe, aus

zwei Theilen mit trapezoidalem Querschnitt gebildet, die durch

einen dritten Theil d vereinigt

sind, welcher durch die Röhre e mit

dem Brenner f mit doppeltem Luftzug

communicirt. Das Oel wird in das Reservoir durch eine mit

Stöpsel g versehene kupferne Mündung

eingegossen.

h Zugrohr von Eisenblech, unten mit

zwei Oeffnungen versehen, welche so angebracht sind, daß die

Strahlen, welche die Linse b und das

gegenüber befindliche weiße Glas beleuchten sollen, nicht

aufgefangen werden. Zwei unten in diesem Zugrohr angebrachte

Einschnitte umfassen zwei, an der Hülle des Brenners befindliche

hakenförmige Theile oder Schlüssel i,

i. Das Zugrohr ist mit einem beweglichen Ansatzstück

j von Eisenblech versehen,

welches den untern Theil desselben umgibt und in einem Falz die

Linse b aufnimmt, die in einem

Rahmen k befestigt ist, in dessen

Falz eine gefärbte Glasscheibe l

steckt. Auf der entgegengesetzten Seite befindet sich an dem

Ansatzstück k ebenfalls ein Falz,

welcher eine gewöhnliche Glasscheibe m aufnimmt, die man nöthigenfalls durch eine zweite

kleine Linse ersetzen kann.

Die äußere Hülle n, welche den Körper

der Laterne bildet, ist von Eisenblech oder angestrichenem

Weißblech.

p, verticales Zugrohr über der

Laterne; auf demselben sitzt oben ein Hut q, welcher abgeschraubt werden kann, behufs der

Reinigung eines Cylinders r, der

einen Aufhalter s enthält. Die

Flamme der Lampe schlägt an die convexe Fläche dieses

Aufhalters, damit der Rauch nicht die Löcher im Hute q verstopft und damit die Luft im

Innern der Laterne sich erneuern und jene, die schon zur

Verbrennung diente, verdrängen kann. Ferner ist der untere Theil

und der Körper der Laterne mit Löchern w versehen, welche das Eindringen von Luft

erleichtern.

Um eine lebhafte Flamme zu erhalten, befinden sich unten in dem

Zugrohr Löcher; die Luft muß folglich hinaufziehen und entweicht

oben wieder aus dem Zugrohr. Diese Löcher sind innerlich, ohne

sie jedoch zu verschließen, mit Platten t, t bedeckt.

Am untern Theil des Körpers n ist

eine hohle Stange u befestigt,

welche innerlich den Abtropf-Becher v aufzunehmen hat, äußerlich aber in

die an den Waggons für die Laterne angebrachten Träger gesteckt

wird.

Das eine Ende des Laternenkörpers n

bildet ein Deckel x, welcher bei y durch ein Scharnier beweglich ist

und durch einen Stift x, der mit

einem Kettchen an der Laterne befestigt ist, geschlossen

gehalten wird. Oben ist an der Laterne eine Handhabe 0

befestigt, um sie bequem tragen zu können.

a' ist ein kleiner, auf das

Oelreservoir gelötheter Kegel, durch dessen Spitze ein Loch

geht, damit Luft eindringen kann.

b' Behälter der zum Auswechseln

vorräthigen gefärbten Gläser.

Tafeln