| Titel: | Verbesserungen an rotirenden Dampfmaschinen, worauf sich Elijah Galloway, Civilingenieur in London, am 14. Dec. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. LXXVI., S. 323 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Verbesserungen an rotirenden

Dampfmaschinen, worauf sich Elijah Galloway, Civilingenieur in London, am 14. Dec. 1846 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Dec. 1847, S. 363.

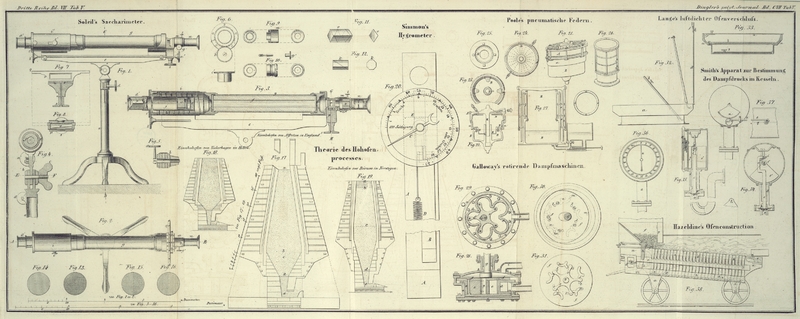

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Galloway's Verbesserungen an rotirenden

Dampfmaschinen.

Die Figuren

28 bis 31

stellen diese rotirende Dampfmaschine in verschiedenen Ansichten

dar. Fig.

28 liefert einen Verticaldurchschnitt durch die Mitte

der Maschine, Fig.

29 einen Horizontaldurchschnitt und Fig.

30 einen Grundriß derselben mit Hinweglassung des

oberen Theils des Gehäuses. a, a ist

das äußere kreisrunde Gehäuse; b, c

sind die Endplatten oder Deckel der Maschine. d ist ein eigenthümlich gestaltetes

Gehäuse, welches an das äußere Gehäuse geschraubt ist und die

Stelle des Cylinders einer gewöhnlichen Maschine vertritt. In

diesem Gehäuse arbeitet ein Kolben e, dessen Peripherie mit Armen versehen ist, welche fünf

halbkreisförmige Vertiefungen oder Einbiegungen Fig.

29 und 31

darbieten. An die obere Fläche dieses Kolbens ist eine

kreisrunde flache Platte f

geschraubt und eine entsprechende Platte ist an den Boden des

Gehäuses d befestigt. In die Mitte

der Platte f und des Kolbens e ist das eine Ende einer in dem

Deckel b des Gehäuses a gelagerten Kurbelwelle g eingefügt. Diese Kurbelwelle hat

in demjenigen Theile, welcher in den Kolben tritt, eine Rinne

zur Aufnahme eines keilförmigen Theiles h, Fig.

29, welcher durch eine am Boden der Rinne liegende

Feder auswärts gedrückt wird. Die Centralöffnung im Kolben zur

Aufnahme der Kurbelwelle hat einen größeren Durchmesser als die

Welle selbst, um der erwähnten Feder freies Spiel zu gestatten;

diese hat nämlich den Zweck, den Kolben mit seinem Gehäuse d in geeignetem Contacte zu

erhalten. i ist die

Dampfzuführungsröhre, k die

Dampfableitungsröhre. In der Platte f befinden sich fünf kreisrunde vom Mittelpunkt der

Platte gleichweit abstehende Löcher, welche den Dampf in

das Innere des Gehäuses d zulassen,

damit derselbe auf den Kolben e

wirke; eine gleiche Anzahl in der oberen Flansche des Gehäuses

d angebrachte Löcher m (Fig.

30) leiten den consumirten Dampf nach der

Ausströmungsröhre. Die Platte f ist

an ihrer unteren Fläche (Fig.

31) mit Einschnitten n von

eigenthümlicher Gestalt versehen, welche hinsichtlich der Löcher

m eine solche Lage haben, daß

sie in gewissen Perioden mit diesen dem Dampfe, nachdem derselbe

seine elastische Kraft auf den Kolben ausgeübt, einen Ausweg

darbieten. Angenommen nun, der Dampf werde durch die Röhre i in das Gehäuse a zugelassen, so strömt er durch

diejenigen Löcher l, welche nicht

durch die obere Flansche des Gehäuses d verschlossen sind; d.h. wenn eine dieser Oeffnungen

sich über einer in der Peripherie der Kammer d angebrachten krummen Vertiefung

befindet, so strömt Dampf in diese Kammer und wirkt nun auf

diejenigen Arme des Kolbens, welche die hinsichtlich seiner

Fortbewegung geeignete Lage haben. Der Kolben wird daher nebst

seiner Platte f genöthigt, einen

Theil seiner Umdrehung zu vollbringen. In Folge dieser Bewegung

bringt die Platte f einen ihrer

krummen Einschnitte n unmittelbar

über eine in der Flansche des Gehäuses d befindliche Oeffnung m

(Fig.

30) und bietet somit einen Ausweg dar, durch welchen

der Dampf aus der Kammer d in die

Röhre k und von da ins Freie

entweicht. Während dieser Dampfentweichung werden die Löcher l, die den Dampf eingelassen hatten,

geschlossen, indem sie über einen festen Theil der Flansche des

Gehäuses d gelangen; zu gleicher

Zeit kommen aber eines oder mehrere Löcher l mit dem Inneren dieses Gehäuses in

Communication, wodurch ein weiterer Dampfstrom gegen andere Arme

des Kolbens e geleitet und eine

continuirlich rotirende Bewegung dem Kolben und seiner

Kurbelwelle mitgetheilt wird.

Tafeln