| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Auflockern und Krämpeln von Baumwolle und andern Faserstoffen, ferner den Maschinen zum Schleifen der Kratzen, worauf sich Samuel Hardacre, Mechaniker zu Manchester, am 29. März 1847 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. XCVIII., S. 411 |

| Download: | XML |

XCVIII.

Verbesserungen an den

Maschinen zum Auflockern und Krämpeln von Baumwolle und andern

Faserstoffen, ferner den Maschinen zum Schleifen der Kratzen, worauf

sich Samuel Hardacre, Mechaniker zu

Manchester, am 29. März 1847 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Nov. 1847, S. 242.

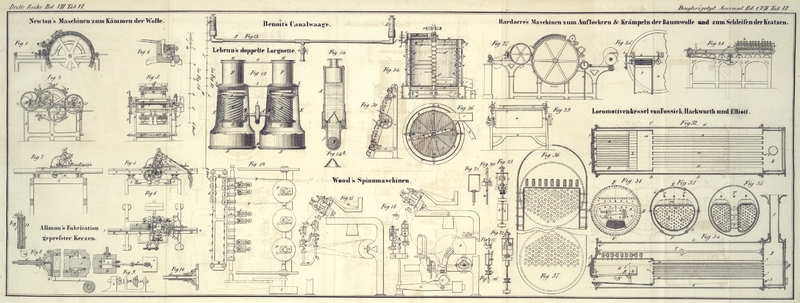

Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Hardacre's Verbesserungen an den Maschinen zum

Auflockern und Krämpeln von Baumwolle etc.

Der erste Theil vorliegender Erfindung bezieht sich auf die unter

dem Namen Wolf bekannte Maschine zum

Oeffnen und Auflockern der Baumwolle. Fig.

24 stellt diese Maschine im Verticaldurchschnitte,

Fig.

25 im Grundrisse und Fig.

26 im Durchschnitt nach der Linie AB, Fig.

24, dar. Die rotirende Achse f ist vertical in der Mitte eines cylindrischen

Gitters b angeordnet, welches aus

einer Reihe senkrechter dreieckiger Stangen besteht, und dessen

Boden ein Gitter aus ähnlichen Stangen bildet. Das Gitter b ist von einem cylindrischen Mantel

a umschlossen, jedoch so,

daß zwischen dem Gitter und dem Mantel ein schmaler Zwischenraum

bleibt; auch zwischen dem Boden c

des Gitters und der Platte w

befindet sich ein enger Raum. Die Achse f ist mit mehreren nach verschiedenen Richtungen sich

erstreckenden Armen g, g¹

besetzt. Der oberste Arm g ist mit

senkrechten Stiften h besetzt,

welche zwischen die von dem oberen Theile u des Mantels a abwärts

sich erstreckenden Stifte e greifen.

Die Achse wird durch ein um die Rolle p laufendes Band getrieben. Eine an ihr befindliche

endlose Schraube i setzt das an der

Achse k befestigte Rad j und sofort vermittelst der

Zahnräder l, m, o die Zuführwalzen

n in Bewegung. Die Baumwolle

wird auf einem endlosen Tuche q

ausgebreitet und durch dieses regelmäßig und ununterbrochen dem

oberen Theile des Gittercylinders zugeführt, wo sie zunächst der

Einwirkung der Stifte e, h

ausgesetzt ist, welche die Baumwollknoten theilweise öffnen und

auflockern. In dem Cylinder hinabsinkend wird die Baumwolle

durch die Arme g¹ geschlagen,

rasch im Kreise herumgeführt und durch die Centrifugalkraft

gegen die senkrechten Stäbe b

getrieben. Der Staub fliegt in den Raum y zwischen diese Stäbe und dem Mantel a. Die Stifte d halten die Baumwolle auf, so daß sie den

wiederholten Schlägen der Arme g¹ ausgesetzt ist. Nachdem die Baumwolle

während ihres Niedersinkens gehörig geschlagen und entstaubt

worden ist, gelangt sie vermöge der Centrifugalkraft durch den

Canal r ins Freie. Die rasche

Rotation der Arme g, g¹

veranlaßt einen Luftstrom zwischen den Stäben b und dem Raum y, welcher die Entweichung des

Staubes durch das Gitter befördert. Die Luft tritt zu derselben

Oeffnung in das Gitter, durch welche die Baumwolle zugeführt

wird. Der Luftstrom entweicht mit dem Staube durch den Canal t; Samen und schwerere Theilchen

bleiben am Boden des Behälters x

liegen und können durch geeignete verschließbare Oeffnungen

entfernt werden. An den Canal r kann

sich ein endloses Tuch schließen, welches die Baumwolle auf eine

regelmäßige Weise wegführt. Zur Erhöhung des Luftzuges dient ein

an dem unteren Ende der Achse f

befestigter Ventilator s; das

Gehäuses, worin dieser sich dreht, hat oben in der Mitte ein

Loch, durch welches die Luft herbeigezogen wird, die dann durch

einen horizontalen, in der Abbildung nicht sichtbaren Canal

ihren Ausweg findet.

Den zweiten Theil der Erfindung bilden zwei Verbesserungen an Krämpelmaschinen. Die erste

Verbesserung besteht in der Anbringung einer Vorrichtung zur

Entfernung von Staub, Samen oder andern der Baumwolle

anhaftenden fremdartigen Substanzen. Unter der Centrallinie der

Walze b ist nämlich eine quer durch

die Maschine sich erstreckende Scheidewand a angeordnet. Der durch die schnelle

Rotation des großen Cylinders c

erzeugte Luftstrom tritt zwischen die obere Kante der

Scheidewand und die untere Seite der Walze b, und weht die in der locker

zwischen den Zähnen dieser Walze ausgebreiteten Baumwolle

befindlichen Staubtheilchen hinweg. Die zweite Verbesserung an

Krämpelmaschinen besteht in der Anordnung eines Walzenpaares d, e, Fig.

27, zum Abstreifen des Baumwollenvließes von dem

Cylinder f. Diese Walzen vertreten

die Stelle des gewöhnlichen auf- und niederbeweglichen

Abstreifkammes, indem ihre Zähne mit den Zähnen des Cylinders

f beinahe in Contact sich

befinden. Die obere Walze ist aus Eisen, mit Leder überzogen und

gefirnißt, die untere ist gleichfalls von Eisen, aber nicht

überzogen, f, f sind zwei mit Filz

oder Tuch überzogene Schienen, von denen die eine über der obern

Walze d, die andere unter der

unteren Walze e angebracht ist.

Diese Schienen haben den Zweck die an den Walzen

hängenbleibenden Fasern abzustreifen. Nachdem das Vließ zwischen

den Walzen d, e hindurchgegangen

ist, wird es auf die nämliche Weise, wie wenn es durch den

gewöhnlichen Kamm abgestreift worden wäre, behandelt.

Der dritte Theil der Erfindung betrifft eine verbesserte Maschine

zum Schleifen der Kratzen. Fig. 28 stellt dieselbe in der Seitenansicht und Fig. 29 im Endaufrisse dar. a ist das Gestell; b eine

an dem Ende der Achse c des

Schleifcylinders d befindliche

Treibrolle. Der Cylinder ist mit Schmirgel überzogen und wird

mittelst eines um die Rolle d

geschlagenen Bandes in rasche Notation gesetzt. e ist ein Wagen zur Aufnahme

mehrerer in einer Reihe neben einander mit abwärts gerichteten

Zähnen angeordneter Deckelkratzen; der Wagen liegt auf Rädern,

welche auf den Schienen k laufen.

Die Kratzen werden an ihren Enden mittelst einer Schraube g in einer Klampe befestigt. Jede

dieser Klampen läßt sich mit Hülfe einer verticalen

Adjustirschraube h heben oder

senken, so daß die Spitzen der Zähne genau nach dem oberen

Theile des Umfanges des Schleifcylinders gerichtet werden

können. Der Wagen wird mit Hülfe eines zu beiden Seiten

angebrachten Riemens langsam längs den Schienen k fortbewegt. Die Rollen r werden durch ein an dem einen Ende

der Achse q befestigtes Rad p in Bewegung gesetzt. In das Rad

p greift eine an dem oberen Ende

der geneigten Achse n befindliche

Schraube o, während ein anderes an

dem unteren Ende der Achse n

befestigtes Rad m mit der an der

Achse c befindlichen endlosen

Schraube l in Eingriff steht. Wenn

sämmtliche Kratzen der Reihe nach über den Schleifcylinder d hinweggeführt worden sind, so

kommt der Wagen mit einem Hebel v in

Berührung und bewegt denselben, wodurch das Lager

des oberen Endes der Achse n

gesenkt, die Schraube o mit dem Rade

p außer Eingriff gebracht und

somit der Wagen in Stillstand gesetzt wird. Die Kratzen werden

nun herausgenommen und der leere Wagen mit der Hand in die Fig. 28 dargestellte Lage zurückbewegt, um eine neue

Partie Kratzen aufzunehmen. Neben seiner Rotation hat der

Cylinder d noch eine in der Richtung

seiner Länge hin- und hergehende Bewegung. Diese Bewegung

erhält der Cylinder durch eine an der Peripherie des Rades t angebrachte schiefe Hervorragung,

welche in eine Rinne des an der Cylinderachse befestigten Rades

u greift.

Der dritte Theil dieser Erfindung bezieht sich auf eine

verbesserte Maschine zum Schleifen der zu

den kleineren Krämpelwalzen gehörigen Kratzen. Alle

diese Walzen werden in ein Gestell horizontal und parallel zu

einander eingesetzt und zwar paarweise, so daß jedesmal eine

Abstreifwalze und eine Reinigungswalze mit einander in Berührung

sind. Sämmtliche Walzen werden sodann in rasche Rotation

gesetzt, aber so, daß die in Berührung befindlichen Oberflächen

sich nach entgegengesetzten Richtungen und die Kratzenzähne sich

rückwärts bewegen. Auf diese Weise schleifen sich die Zähne, von

Oel und Schmirgel unterstützt, an einander ab. Eine Walze um die

andere erhält außer ihrer Rotation noch eine langsame

Seitenbewegung.

Fig. 30 stellt diese Maschine in der Seitenansicht

dar. a ist das Gestell, worin die

Abstreifwalzen (strippers) d und die Reinigungswalzen (clearers) e gelagert sind. Die Achsenlager der ersteren sind

mittelst Schrauben an das Gestell a

befestigt, während die Achsenlager der letzteren in besonderen

Stücken l angebracht sind. Die an

den gegenüberliegenden Seiten des Gestells befindlichen Theile

f sind paarweise durch zwei

horizontale Stangen k verbunden,

welche, durch Löcher des Gestells a

tretend, einer seitlichen Verschiebung fähig sind, wodurch jenen

Walzen die erwähnte hin- und hergehende Bewegung

mitgetheilt wird. Diese Mittheilung geschieht auf die bereits

mit Bezug auf Fig.

28 und 29

beschriebene Weise. Die Walzen d

sind an ihren Enden mit Rollen versehen und werden vermittelst

eines endlosen Bandes g umgetrieben,

welches um die Rollen i, i und eine

an der Hauptachse b befindliche

Rolle h läuft; durch eine ähnliche

auf der andern Seite der Maschine getroffene Anordnung werden

auch die Walzen e in Umdrehung

gesetzt.

Tafeln