| Titel: | Selbstwirkender Oelapparat für Eisenbahnwagen, Dampfschiffe und Maschinen aller Art; von F. Busse, Bevollmächtigter der Leipzig-Dresdener-Eisenbahncompagnie. |

| Autor: | Friedrich Busse [GND] |

| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. IV., S. 6 |

| Download: | XML |

IV.

Selbstwirkender Oelapparat für Eisenbahnwagen,

Dampfschiffe und Maschinen aller Art; von F. Busse, Bevollmächtigter der

Leipzig-Dresdener-Eisenbahncompagnie.

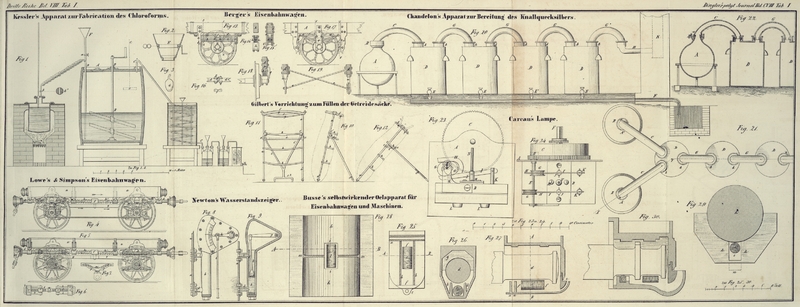

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Busse's selbstwirkender Oelapparat für Eisenbahnwagen, Dampfschiffe

und Maschinen aller Art.

Seitdem ich im Jahre 1844 angefangen hatte die fehlerhafte und schädliche

Palmöl-Soda-Schmierung der Eisenbahnwagen abzuschaffen und dafür die

Oelschmierung mit großem Nutzen, namentlich in Beziehung auf

Zugkraft, eingeführt habe, hat man diese Verbesserung in mancherlei, oft

sehr mangelhaften Nachahmungen angewendet und deßhalb auch häufig keine so

befriedigenden Resultate erlangt, wie solche von mir erreicht worden sind;

namentlich hat man meistens unverhältnißmäßig viel Oel verbraucht. So hat man

Dochte, durch Federn oder Balanciers gegen die Achsenhülse drückend und andere

Vorrichtungen angewendet, allein alle diese Mittel sind nicht sicher genug und

versagen den Dienst bei der geringsten Beschädigung, welche leicht und oft genug

eintritt; die unmittelbare Folge davon ist das Heißlaufen der Achsen, oft auch

Beschädigung der Achsenhülse.

Das sicherste Mittel bleibt jedenfalls der von mir im polytechn. Journal Bd. XCV S. 163 und Bd. CII S. 95 angegebene Mittelring (Oelring)

am Achsenhalse (Fig. 30), welcher niemals in Unordnung kommen kann, wenn er richtig

construirt ist. Ich habe hier viele mit diesem Ringe versehene Achsen auf der Bahn,

von denen mehrere mit einer Oelung über 3000 Meilen durchfahren haben.

Da man sich jedoch, wie es scheint, zur Einführung dieses Mittelringes noch nicht

entschließen kann, so vortheilhaft sich derselbe auch erwiesen hat, die Achsen an

den in Gebrauch befindlichen Wagen und Maschinen allerdings diesen Mittelring nicht

haben, so trachtete ich dahin, die Vortheile desselben auf geeignete Weise auch für

die Achsen des alten Systems mit Sicherheit zu erlangen.

Ich habe nun eine wohlfeile, einfache, bei allen ältern Achsenbüchsen anwendbare

Vorrichtung erfunden und seit länger als einem Jahre schon erprobt, welche mit

Leichtigkeit und äußerst geringen Kosten jeder Achse und jeder Maschinenwelle

angefügt werden kann, nicht in Unordnung geräth, keiner besondern Aufsicht bedarf

und z.B. bei den schnell laufenden Eisenbahnwagen eine so sichere Schmierung

bewirkt, daß damit versehene Wagen über 1000 Meilen durchfuhren ohne eine Ergänzung

der ursprünglichen

Füllung bedurft zu haben, welche aus 4 Loth gewöhnlichem Rüböl für jede Achsenbüchse

besteht, welches bei Frostwetter durch Zumischung von Terpenthinöl flüssig erhalten

wird.

Diese Vorrichtung besteht in der Hauptsache aus einem Schwimmer von Kork (einem

gewöhnlichen Weinflaschenkork), welcher sich unter dem Achsenhalse oder dem

Wellzapfen dreht, und ist wie folgt herzustellen: Bei Eisenbahnwagen wird nach Fig. 25, 26, 27 die

Unterschraube der Achsenbüchse hinten mit einem 1 Zoll hohen Querdamme a versehen, von welchem nach vorne hin zwei eben so hohe

Leisten oder Rippen b eingegossen werden, so daß eine

etwa 1 1/4 Zoll breite Rinne f sich bildet, in welche

ein cylindischer gewöhnlicher Flaschenkork c, etwa 1

Zoll dick und 2 Zoll lang, oder auch zwei dergleichen etwas kürzere eingelegt

werden. Diese Korke dürfen jedoch nicht zu dick seyn, damit solche nicht vom

Achsenhalse gepreßt werden. Wenn diese Unterschale nun nach bekannter Art unter den

Achsenschenkel befestigt und durch die Oeffnung mit Oel e gefüllt wird, so treibt dieses den Kork beständig gegen den Achsenhals

d und es wird so durch diesen mit Oel überzogenen,

unter dem Achsenhalse sich drehenden Kork unausgesetzt das Oel der aus Hartblei um

die Achse gegossenen Achsenpfanne g aufs vollkommenste

mitgetheilt. Eine solche Unterschale, wie sie hier angewendet wird, wiegt 13 Pfd.

und kostet in hiesiger Eisengießerei 21 Sgr. Besser ist es jedoch meine neue

Achsenbüchse (Fig.

30) mit oder ohne den Oelring in Anwendung zu bringen, da solche einen

festern Oelverschluß mittelst des von mir construirten Falzes darbietet.

Es versteht sich von selbst, daß je tiefer man den Oelraum unter dem Korkschwimmer

macht, und um so viel Oel mehr in diesen Raum bringt, man auch eine um so viel

längere gute Wirksamkeit des Schwimmers erhält, weil sich der Schlamm, nachdem er

die beiden Seitenräume gefüllt hat und in das Oelgefäß f

tritt, dann längere Zeit zu Boden senken kann ohne den Kork in seiner Function zu

hindern. Ich wiederhole hier, daß die Achsenhälse mit dem Oelringe, Fig. 30, auch in dieser

Beziehung die größere Sicherheit und mehr Vortheil gewähren, weil der Ring auch

dann, wenn das Oel sich verdickt hat, dieses verdickte Oel immer noch aufnimmt und

den Achsenhals bei jeder Temperatur auf das vollkommenste schmiert. Diese

Construction bleibt unter allen Umständen natürlich die beste bei Einrichtung neuer

Achsen.

Auch die mit Dochten in Balanciers oder Federn eingerichteten Achsenbüchsen kann man,

mit Anwendung meines Systems, weit sicherer benutzen, wenn man anstatt jener theuern

Vorrichtungen den Korkschwimmer in geeigneter Form in die Oelbehälter bringt.

Ebenso vortheilhaft wirkt dieser Apparat für stehende Maschinen aller Art. Ich lasse

z.B. nach Fig.

28 und 29 in die bei h zwei Zoll dicke Pfanne eines

sechszölligen Wellzapfens k eine Vertiefung i eingießen oder einschneiden, welche 1 3/4 Zoll tief, 1

1/8 Zoll breit und 2 1/2 Zoll lang ist. In diese Vertiefung lege ich den etwa 2 Zoll

langen und 1 Zoll dicken Kork, darauf die Welle und fülle durch die seitwärts in die

Pfanne geschnittene kleine Rinne m die Vertiefung mit

Oel. Diese so vorgerichtete Pfanne wird nun durch den schwimmenden, immerfort an dem

Wellzapfen liegenden Kork beständig mit Oel gespeist, was so lange in guter Ordnung

gehen wird, bis die Pfanne sich um 3/4 Zoll abgenutzt hat und die Welle den Kork

dann niederdrückt. Construirt man aber die Pfanne gleich anfänglich so, daß die

Vertiefung für den Kork durch die Grundfläche der Pfanne hindurch tritt, wie es

durch die Punktirung n angedeutet, so kann auch die

Abnutzung keinen Einfluß auf die Wirksamkeit des Schwimmers ausüben. Ich habe diese

Vorrichtung bei den kleinsten Wellzapfen mit Erfolg angewendet, die nur so viel Raum

gewährten um Schwimmer von 1/8 Zoll eintragen zu können.

Wie hoch nun die durch meine Erfindung zu erlangenden Vortheile anzuschlagen sind, darüber bedarf es wohl kaum einer Berechnung;

doch möge beispielsweise eine solche hier folgen, wobei jedoch die durch die

Oelschmierung überhaupt zu erlangende Ersparniß von etwa 20 Proc. Zugkraft außer

Zurechnung bleibt.

Auf der Rheinischen Eisenbahn wurden im Jahr 1846 898,938 Wagenmeilen durchfahren,

wozu 36,583 Pfd. gelbe Wagenschmiere à 19 Pf.,

also für 1930 Thlr. 23 Sgr. verbraucht wurden. Angenommen nun, daß meine mit 4 Loth

Oel gefüllten Achsenbüchsen durchschnittlich nur 1000 Meilen durchfahren, wie

Beispiele genug vorliegen, so ergibt sich auf 900,000 durchfahren vierräderige

Wagenmeilen ein Verbrauchsquantum von 450 Pfd. Oel zu 13 Pf. per 100 Pfd., also 58

Thlr. 15 Sgr. oder etwa nur 1/33stel jener Ausgabe. Die Ersparniß wäre demnach 1872

Thlr. 8 Sgr. jährlich, was zu 4 Proc. ein Capital von etwa 47,000 Thlr.

repräsentirt, wovon nur ein geringer Theil zur ersten Einrichtung der Achsenbüchsen

zu verwenden seyn würde, denn die Umwandlung einer Achsenbüchse nach meiner Angabe

kostet hier nur 1/2 oder 5/6 Thlr., einschließlich meines Honorars, was ich zu 1/3

Thlr. pro Achsenbüchse oder pro Pfanne mir hiermit bedinge, wovon ich jedoch 25 Proc. den Unterstützungscassen nach der in meinem

Circular vom 1 Jan. 1847 (polytechn. Journal Bd.

CIV S. 401) ausgesprochenen Weise überlasse.

Ich habe noch hinzuzufügen daß man, wie ich früher schon erwähnt habe, während der

frostfreien Periode, diese Unterschalen anstatt des Oeles auch mit Wasser oder

Seifenwasser füllen kann. Die so mit Seifenwasser versorgten Achsen laufen ebenfalls

sehr gut, allein es ist bei obigem geringen Oelverbrauch wenig Nutzen dabei, da die

Füllung mit Wasser, der Verdunstung wegen, mehr Aufsicht bedarf, während die Füllung

mit Oel monatelang in guter Ordnung bleibt.

Tafeln