| Titel: | Ueber eine neue Lampe von Careau; Bericht von Hrn. Silvestre, d. Sohn. |

| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. VII., S. 11 |

| Download: | XML |

VII.

Ueber eine neue Lampe von Careau; Bericht von Hrn. Silvestre, d. Sohn.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Oct. 1847, S. 590.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Careau's verbesserte Lampe.

Die Carcel'sche Lampe erhielt durch Hrn. Careau schon mehrere Verbesserungen, für welche die Société d'Encouragement ihm namhafte

Belohnungen zuerkannte. (Man vergl. die Berichte hierüber von Francoeur und Seguier im polytechn. Journal

Bd. LXI S. 24 und Bd. LXIX S. 407.)

Auf diesem Wege fortfahrend, suchte Hr. Careau diese Lampe

noch mehr zu verbessern, d.h. zu vereinfachen.

Wie man sich erinnern wird, gelang es Hrn. Careau, indem

er den Widerstand des Oels benutzte, um die allzuschnelle Entwickelung der seine

Lampe bewegenden Feder zu mäßigen, auf sehr sinnreiche Weise das Aufsteigen der

Flüssigkeit gegen die Flamme zu reguliren. Sein Verfahren hiezu besteht darin, daß

eine Portion Oel gezwungen wird aus jedem Pumpenstiefel durch eine ringförmige

Oeffnung zu entweichen, welche zwischen der Kolbenstange und dem Rande des Loches

angebracht ist, durch welches eben diese Stange in den Pumpenstiefel hinabgeht; die

Dimensionen dieser Oeffnung sind so zu berechnen, daß das Oel in gehöriger Menge zum

Docht gelangt. Auf diese Weise circulirt die Flüssigkeit ganz frei in dem

Aufsteigungs-Canal sowohl, als den andern Theilen der Vorrichtung, und es ist

kein Anlaß zu einer Verstopfung vorhanden.

In seinem neuen, sehr vereinfachten Mechanismus ersetzte Hr. Careau die beiden verticalen Pumpenstiefel seiner früheren Lampe durch

eine einzige, aus Zinn gegossene Büchse, welche sich auf dem Boden des Oelreservoirs

befindet; dieselbe besteht nur aus zwei Stücken, und in ihr wird das Aufsaugen und

Austreiben des Oels bewerkstelligt.

Jedes Stück der Büchse wird auf einmal gegossen und dann mittelst Stanzens vollendet.

Das untere Stück wird an das obere durch vier an den vier Ecken befindliche

Schrauben befestigt.

Eine kleine Platte von Schwarzblech, welche oben auf die Büchse geschraubt wird,

dient zur Befestigung des Fußes des Steigrohrs sowie auch der Säulchen, welche den

Treibstangen als Stützpunkt dienen; diese Platte ist mit einem messingenen Vorsteckstifte versehen,

mittelst dessen die Büchse an die große Platte befestigt wird.

Die in dem neuen System vertical wirkenden Kolbenstangen werden durch zwei

gabelförmige Treibstangen und zwei Excentrica, mit welchen die Welle des Triebrades

versehen ist, in Bewegung gesetzt. Dadurch werden die schweren eisernen Beschläge

entbehrlich, welche die frühern Pumpenstiefel in ihrer verticalen Stellung erhielten

und sie zugleich mit der Ventilbüchse in Verbindung setzten.

Um die neue Lampe hinsichtlich der Intensität und Dauer des Lichts zu prüfen, schien

es mir hinreichend, sie mit der frühern zu vergleichen, mit welcher Hr. Séguier sehr genaue Versuche angestellt hat. Da

sie nun hierin gleich befunden wurden, so verdient die neue Lampe wegen ihres

geringeren Gewichts, vorzüglich aber wegen ihrer einfachern Construction den

Vorzug.

Die einzelnen Theile der Lampe läßt der Erfinder in seiner Werkstatt zu Bièvre

mittelst Maschinen verfertigen, so daß sie sich ohne langes Probiren leicht und

schnell zusammenfügen lassen. Schon gegenwärtig kostet eine solche Lampe nicht über

15 Francs.

Der erste von Hrn. Careau (am 6. Julius 1836) vorgelegte

Mechanismus bestund in einem horizontalen Pumpenstiefel, in welchem Kolben wirkten,

die durch verticale Treibstangen in Bewegung gesetzt wurden, welche Excentrica

abwechselnd auf und abzogen. Bei dem späteren vereinfachten Mechanismus dieser Lampe

(am 27. Junius 1838 vorgelegt) waren die beiden Treibstangen mit doppeltem Hebel und

die gedrehten Kolben weggeblieben, und der Durchmesser der Pumpe, der Excentrica und

der (gezahnten) Trommel kleiner geworden. Der gegenwärtig vorliegende noch mehr

vereinfachte Mechanismus nimmt nur noch einen sehr kleinen Raum im Fuße der Lampe

ein und verrichtet seinen Dienst mit der größten Regelmäßigkeit. Ich hielt es nicht

für nöthig, das Innere des Pumpenstiefels nochmals abzubilden (man vergl. die oben

erwähnten Beschreibungen).

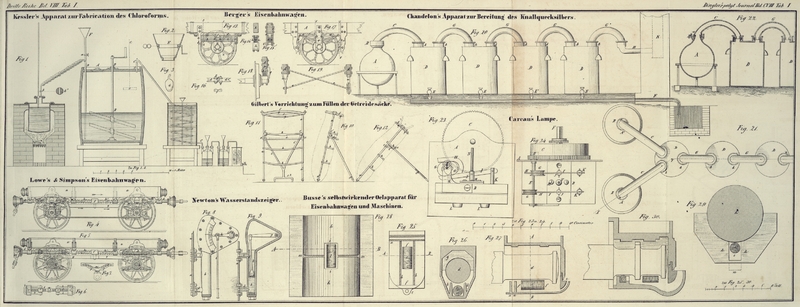

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 23

Frontaufriß des Mechanismus.

Fig. 24

Grundriß der Lampe.

A Platte, welche eine Wand der Oelbüchse bildet; an

derselben ist der zinnerne Pumpenstiefel B befestigt,

welcher aus zwei übereinander gelegten, mit Schrauben vereinigten Theilen

besteht.

C Trommel, deren Zähne in das Triebrad D eingreifen, welches auf der Welle E befestigt ist.

F viereckiger Zapfen, an welchen der zum Aufziehen

dienende Schlüssel gesteckt wird.

G, G zwei Excentrica, welche an der Welle E stecken; dieselben werden auf einem Theile ihres

Umfanges von den Gabeln H, H der Stangen I, I umfaßt, welche ihren Bewegungsmittelpunkt auf den

Säulchen J, J haben.

K, K vier Kolbenstangen, wovon zwei zum Aufsaugen des

Oels und zwei zum Austreiben desselben dienen; ein zwischen diesen Stangen und dem

Loch, worin sie sich bewegen, gelassener ringförmiger Raum regulirt das Aufsteigen

des Oels.

L, L an die Ventilbüchse gegossene Warzen, worin sich

die Ventile befinden.

M auf den Pumpenstiefel befestigte Platte, die das

Steigrohr N des Oels trägt.

Die beiden Stangen I, I und die Kolben arbeiten

unabhängig von einander, d.h. wenn sich die eine in der einen Richtung bewegt, geht

die andere in der entgegengesetzten.

Tafeln