| Titel: | Ueber eine sehr einfache und zweckmäßige Construction der Dampfmahlmühlen; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg). |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. XVII., S. 81 |

| Download: | XML |

XVII.

Ueber eine sehr einfache und zweckmäßige

Construction der Dampfmahlmühlen; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg).

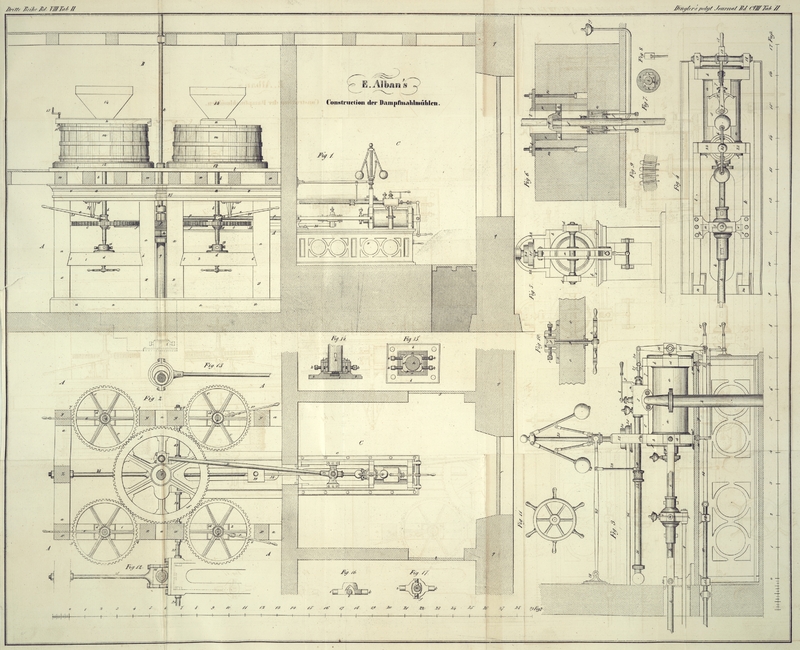

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Alban, über eine sehr einfache Construction der

Dampfmahlmühlen.

In meinem vor fünf Jahren erschienenen Werke, betitelt: die Hochdruckdampfmaschine, habe ich mich in einem eigenen Capitel über die

zweckmäßigste Anwendung der Hochdruckdampfmaschinen auf verschiedene nützliche

Verrichtungen und Zwecke des Lebens ausgesprochen, und meine Meinung unverholen zu

erkennen gegeben, daß man hier die große und wichtige Aufgabe in der Mechanik: mit

den möglich einfachsten Mitteln die höchsten Zwecke und Erfolge zu erreichen, noch

wenig gelöst habe, indem man zwischen die Dampfmaschine und den durch sie in Betrieb

zu setzenden Werken noch zu viele unnöthige und großen Kraftverlust herbeiführende

Zwischenorgane in Anwendung bringt, die größtentheils ihren Ursprung finden in dem

Vorurtheile, ja oft in der Unbeholfenheit der Mechaniker, von den alten stationären

Formen der Dampfmaschinen nicht abzugehen; habe den Grundsatz dort aufgestellt, daß

man die Wirkung der Kolbenstange einer Dampfmaschine nicht unmittelbar genug auf die

Nutzlast übertragen könne, und gezeigt, in welche Ungereimtheiten und

kraftzerstörende Verwickelungen man bei seiner Nichtachtung geräth; habe den

Mechaniker strenge getadelt, der seinem Gewinn auf Kosten seiner Abnehmer

unverzeihlich alle Rücksichten opfert; habe bewiesen, wie sehr er hiebei in Bezug

auf die ihm aus dem Bau entspringenden Vortheile in Irrthum verfällt, indem er aus

einer einfachen Maschine viel mehr reellen Gewinn zu ziehen im Stande ist, als aus

einer größeren Masse von Arbeit, und wie es viel mehr Befriedigung dem denkenden und

dem Fortschritt ergebenen Mann gewähren müsse, den wahren Vortheil der Abnehmer

seiner Fabricate mit dem seinigen auf eine verständige Weise zu verbinden; habe

endlich aufmerksam darauf gemacht, wie ein denkender Mechaniker selbst die Vorurtheile dieser

Abnehmer und die Ohrenbläserei seiner Collegen als rechtlicher Mann nicht zu achten

habe, da doch immer einmal eine Zeit kommt, wo Gediegenheit und rechtliche

Gesinnungen den Sieg über alle Hindernisse, Verlästerungen, Verkennungen und

Vorurtheile davontragen; wie er endlich die Ehre höher schätzen müsse, als alle

Güter dieser unvollkommenen Welt.

In diesem Sinne sind alle Vorschläge des obengenannten Capitels meines Werkes über

Hochdruckmaschinen, und wohl mir! meine gute Absicht ist nicht verkannt; sie ist

vieler Orten zu meiner größten Zufriedenheit und meiner höchsten Freude gewürdigt

worden.

Ich habe unter diesen Vorschlägen auch einige Zeilen einer zweckmäßigern Anwendung

meiner Hochdruckmaschinen, sowie aller Dampfmaschinen überhaupt, auf Mahlmühlen

gewidmet, und eine Skizze meiner deßhalb entworfenen Pläne mitgetheilt, die seitdem

zu meiner großen Genugthuung durch die Erfahrung als zweckmäßig und meinen gehegten

Erwartungen entsprechend dargestellt sind.

Die gegenwärtigen Zeilen haben den Zweck, diese meine Pläne dem gewerbtreibenden

Publicum näher vors Auge zu führen, und kräftiger und umfangreicher zu entwickeln,

wobei der bisher durch dieselben erreichten glücklichen Resultate gedacht werden

wird, um meine Leser möglichst von ihren Vortheilen zu überzeugen. Das Folgende ist

also weder bloßer Plan noch Vorschlag, sondern eine an der Sonne der Erfahrung

reifende Frucht, die meinem deutschen Vaterlande Segen und Gedeihen bringen wolle.

Möge der wissenschaftlich gebildete Mechaniker meinen Plan wohl prüfen und

beherzigen, und sollte er noch Bedenken haben in ihn einzugehen, so wird er mich

sehr erfreuen, wenn er mir seine Zweifel offen ausspricht, und mich über meine

etwanigen Irrthümer belehrt; denn ich bin nicht so egoistisch, daß ich nicht

wahrhaft und lebhaft von dem Gefühle durchdrungen seyn sollte, daß alles menschliche

Wissen, so also auch das meinige, eitel Stückwerk ist. Nur das Bewußtseyn meines

redlichen guten Willens kann mir die Beruhigung geben, daß man die folgenden Zeilen

mit Schonung beurtheilen und richten werde.

Es war im Jahre 1844, als ich für den Müller S. in L. hier in Mecklenburg eine

Dampfmühle von drei Mahlgängen zu bauen Auftrag erhielt. Ich ergriff diese günstige

Gelegenheit, meinen in meinem Werke über Hochdruckdampfmaschinen skizzirten Plan in

Ausführung zu bringen, mit hohem Interesse, jedoch stieß ich wegen Anlage eines

schwingenden Cylinders auf Schwierigkeiten, und war genöthigt, im Laufe der

Aufstellung hier eine Aenderung zu treffen, was denn auch, da ich schon auf dieses Ereigniß gefaßt

war, sehr schnell und ohne großen Kostenaufwand geschah.

Was die Construction der Mühle betrifft, so waren mir nach Herausgabe meines oben

genannten Werkes manche Bedenken gegen den ihm zum Grunde liegenden Plan

confidentiell von Männern mitgetheilt worden, vor denen ich Achtung hege, aber

dennoch habe ich keinen Augenblick angestanden, die praktische Ausführung zu

übernehmen, indem ich des günstigen Erfolges in jeder Beziehung gewiß war. Die

hauptsächlichsten Bedenken dieser Männer betrafen die von mir in meinem Werke

vorgeschlagene Verbindung der Dampfmaschine mit der Mahlmühle, wobei ein

eigentliches Schwungrad an der Dampfmaschine ganz fehlt, indem dieses durch den

Schwung der in Bewegung gesetzten Steine ersetzt wird. Sie waren der Meinung, daß

hiebei heftige Stöße im Räderwerk stattfinden müßten, und daß ein etwaniges Voreilen

der Steine verschiedener Gänge hier besonders fühlbar werden, und auf die Räder mit

ganz besonderem Nachtheile wirken müßte. Von allem dem ist aber nie in dieser Mühle

eine Spur bemerkt worden. Das ganze Werk geht so ruhig, und dabei so kraftvoll und

schafflich, daß es in dieser Hinsicht wahrlich als Muster aufgestellt werden kann,

und bald auch von andern Mechanikern nachgebaut zu werden verdient. Schade nur, daß

dieses Werk nicht in die Hände eines Mannes kam, der diese Vortheile gehörig zu

würdigen versteht, und im lebhaften Gefühle derselben der Mühle seine Aufmerksamkeit

in dem Grade schenkt als sie es verdient. Diese Mühle wird nämlich in jeder

Beziehung nachlässig und verkehrt behandelt – ein Umstand, der hier in

Mecklenburg, wo man das Gewicht aufmerksamer Pflege und Wartung eines solchen Werkes

noch nicht kennt, und zu nachlässig ist um es gehörig zu würdigen, fast allgemein

vorkommt. Man ist zu sehr gewöhnt, mit den zum Theil in den jammervollsten Umständen

sich befindenden Wasser- und Windmühlen des alten Regiments, von deren

traurigem Zustande man sich im aufgeklärten Auslande kaum einen Begriff machen kann,

umzugehen. Die schlechte Construction unserer Mühlen hat schlechte Müller

herangebildet, die bei dem Mahlzwange, der hier größtentheils noch herrscht, sanft

gebettet sind, oder, wie man sich hier wohl auszudrücken pflegt, im Fette leben, und

da sie gar keine Concurrenz zu bestehen haben, nur darauf bedacht sind, ihre Mühle

so einträglich als möglich zu machen, ohne auf ein gutes Product zu achten, welches

unter solchen für sie so günstig sich stellenden Umständen ihnen ja doch abgenommen

wird, wenn es auch den Namen des Mehls oft kaum verdient, viel weniger auf den eines

guten Fabricates Anspruch machen kann. Die Mühlen werden hier noch immer von gewöhnlichen

Mühlenbauern errichtet und in Reparatur erhalten, meistens bloßen groben

ZimmerleutenDieß sind aber in Mecklenburg die geachteten bevorzugten Leute. Die

Sicherheit, womit sie auftreten, eine unmittelbare Folge ihrer Unwissenheit,

besticht den Laien, anstatt ihn vorsichtig zu machen, man hält für höhern

praktischen Tact, was leere Effronterie ist. Man wirft sich ihnen blindlings

in die Arme, weil sie goldene Berge versprechen, und verstehen, sich auf

jede Weise, vorzüglich auf Kosten der Maschinenbauer, herauszustreichen,

sowie das eigene Lob zu predigen. Gelingt ihr Werk, so ist großer Ruhm, im

Gegentheil entschuldigt man sie, sieht durch die Finger, wo man kann,

während man den vaterländischen gebildeten Maschinenbauer stets durch

Mißtrauen quält, seine erworbenen günstigen Erfolge unbemerkt läßt, vergißt,

sie wohl gar wegzudisputiren sucht, während man seine Fehler mit

unerbittlicher Strenge richtet, mit einem gewissen Triumphe allenthalben

veröffentlicht, sich darüber lustig macht, und auf jede Weise zum Ruin

desselben zu benutzen strebt. Die Mühlenbauer sind allein die weisen Leute.

Wie könnte ein wissenschaftlich gebildeter Maschinenbauer auch begreifen,

was diese durch und durch praktischen Leute verstehen?! Steht doch ihr

Wissen und Treiben auf einer Höhe, die dem studirten Manne unzugänglich ist,

die er nie mit aller Kraft des Geistes, mit keiner manuellen Fertigkeit zu

erklimmen vermag! O armes Mecklenburg! wie weit liegt es in industrieller

Hinsicht noch mit dir im Argen, wenn du dich so noch in den Mitteln

vergreifen kannst, auf technischem Wege fortzuschreiten, wenn du so wenig

deinen wahren Vortheil erkennst und verstehst, wenn du so unwissend bist,

deine Kräfte so verkehrt zu gebrauchen und so unnütz zu verschwenden! Wie

viel Jahrzehnte müssen noch vergehen, bevor dir ein besseres Licht aufgeht,

wie viele Wohlmeinende und Befähigte müssen noch zum Opfer fallen, bevor du

auf den rechten Weg kommst! Du willst keine Industrie, weil du keine

Industrie kennst, und die Anstrengung scheuest, sie kennen zu lernen weil es

dir unbequem ist, aus dem alten Sauerteig herauszutreten, weil der Fabrikant

ein unterrichteter, verständiger, geduldiger, mit einem geringen Verdienste

vorliebnehmender Mann seyn muß, der von früh Morgens bis spät Abends sich

quält und plagt, um im Schweiße seines Angesichtes sein bescheiden Brod zu

essen, weil es angenehmer und bequemer ist, bei einer Bouteille Champagner

den Schweiß der Untergebenen zu vertrinken, als sich geistig und körperlich

abzumühen, als ein hochherziges Opfer dem Gemeinwohl zu bringen. Du quälst

dich ab in Sophismen, um die Schädlichkeit des Anschlusses Mecklenburgs an

den Zollverein, dieses commercielle patriotische Vereinigungsband

Deutschlands, zu beweisen, weil du fürchtest, daß dann mancher Schmutz,

worin du so warm sitzest, aufgekehrt werde, weil dann so manche unverdiente

Bevorrechtungen Einzelner und einzelner Classen aufhören, und was die

Hauptsache ist, daß der Wein, dieses Lebensverkürzungsmittel so vieler

Mecklenburger, im Preise steigen würde., die von accurater Arbeit kaum einen Begriff haben, und die auf

Kraftersparung nichts geben, da der liebe Gott ja Wasser und Wind umsonst gibt, und,

wo diese vorhanden sind, sie auf eine unverantwortliche Weise zu vergeuden keine

Gewissensbisse fühlen. Kein Wunder, daß bei solcher Sudelei die Müller keinen

Begriff von einer guten und genau arbeitenden Mühle gewinnen, und von der nöthigen

regelrechten Behandlung derselben weder eine Ahnung haben, nach dazu irgend einen

Beruf fühlen.

Die Mühle hat drei Gänge, einen Sand- oder Roggengang mit gewöhnlichen 5 Fuß 2

Zoll im Durchmesser haltenden sehr schweren Sandsteinen, und zwei Weizengänge mit

sogenannten rheinischen Steinen, von denen die kleinern 4 Fuß und die größern 5 Fuß

Durchmesser haben. Die

Steine wurden deßhalb von so ungleichem Durchmesser genommen, weil sie einmal

vorhanden waren, und der Besitzer keine neuen anschaffen wollte. Auf dem Boden über

der Mühle liegt ein Walzwerk zum Vorquetschen des Weizens und eine

Reinigungsmaschine; auf dem Boden, worauf die Steine arbeiten, ein französisches

Sichtwerk. Außerdem liegen vor jedem größern Gange noch ein gewöhnliches Beutelwerk,

wie es hier üblich ist, und vor dem kleinen Weizengange ein kurzes französisches

Beutelwerk, welches ich auf ausdrücklichen Wunsch des Besitzers der Mühle und nach

seiner Angabe einrichtete, weil er davon Nutzen für sich erwartete. Da hier die

verderbliche sogenannte Paugenmüllerei noch immer Sitte ist, wobei jeder Mahlgast

seine zu mahlenden kleinen Quantitäten Korns selbst kauft und zur Mühle bringt, und

der Mehlverkauf von den Müllern nur nebenher betrieben wird, so war ein geregeltes

Beutelsystem unanwendbar.

Die Läufer der Gänge sind mit Balancirvorrichtung von eigenthümlicher von mir

erfundener bequemer und später zu beschreibender Einrichtung, und ihre Mühleneisen

laufen innerhalb der Bodensteine in messingenen Stellbüchsen, unten mit eingesetzter

Pinne in einer Spur von sehr harter Messingcomposition, welche im runden gußeisernen

Spurkasten so aufgestellt ist, daß die eigentliche messingene Spur durch eine starke

Schraube auf- und niedergeschroben werden kann, je nachdem die Steine mehr

oder weniger zusammengelassen werden sollen. Diese Schrauben werden durch

gußeiserne, mit polirten Handgriffen versehene Haspelräder in Umtrieb gesetzt, die

unter dem Stege so liegen, daß man leicht zu ihnen kommen kann. Das Aufschütten des

Korns geschieht durch Conti'sche Aufschütter.

Die drei Gänge liegen um ein gußeisernes Sternrad von 6 Fuß Durchmesser, welches mit

hölzernen Kämmen versehen ist. Dasselbe sitzt auf einer starken gußeisernen Welle,

die sich oben gleich unter dem Rade mit einem Halse in einem starken Lager, am

unteren Ende aber mit eingesetzter gußstählerner glasharter Pinne in einer Spur von

gleichem Materiale dreht, die in einem Spurkasten mit Stellschrauben ruht. Die

Steingetriebe sind sämmtlich von Gußeisen; die für die beiden großen Gänge haben 4

Fuß, das des kleinen Ganges 3 1/2 Fuß Durchmesser. Sie können alle durch Schrauben

aus dem Eingriff ins große Mittelrad gehoben, und in dieser Stellung erhalten

werden. In der Decke des Mahlgerüstes, das von gutem trockenen Holze construirt ist,

dreht sich in einem Lager eine durch den zweiten Mühlenraum gehende eiserne

abgedrehte stehende Welle. Sie trägt an ihrem untern Ende eine Art Mitnehmer, der

mit der Warze der Kurbel in Verbindung steht. Diese Warze ist in einen stärker

gegossenen Arm des Hauptrades eingesetzt und auf dieselbe wirkt die Bläuelstange der

Dampfmaschine unmittelbar ein. Die obere stehende Welle setzt durch Riemenräder und

Riemen im zweiten Mühlenraume oder auf dem ersten Boden, wo die Steine arbeiten,

folgende Apparate in Bewegung: 1) die Speisepumpe der Dampfmaschine; 2) den

Gouverneur derselben; 3) das große französische Beutelwerk auf dem zweiten Boden

durch conische Räder; 4) das Walzwerk; 5) die Reinigungsmaschine und 6) durch

Reibungsräder die Aufwindevorrichtung. Die im untern Raume befindlichen Sichtwerke

werden durch Drei- und Vierschläge an den Steingetrieben, das kleine

französische Beutelwerk aber durch einen Riemen von dem Mühleisen des kleinen Ganges

aus betrieben.

Die Dampfmaschine steht in einem besondern Zimmer, und Kessel und Speisepumpe

befinden sich in einem andern neben demselben. Die Dampfmaschine besteht nur aus

folgenden Organen:

1) aus dem horizontal liegenden Dampfcylinder von 9 Zoll

Lichtendurchmesser, übrigens von gewöhnlicher Einrichtung;

2) der Steuerung auf demselben. Sie ist mit ihren

Dampfleitungscanälen auf denselben festgeschroben und nach einem neuern Princip mit

Abschluß à la

Edward's eingerichtet;

3) dem Kolben und der Kolbenstange. Ersterer hat Hanfliederung

(siehe mein Werk über Hochdruckdampfmaschinen), letztere reicht durch ein Loch in

der Wand in die Mühle hinein, und trägt

4) ein Kugelgelenk von der im eben angeführten Werke S. 523

beschriebenen, und auf Tab. V, Fig. 16 und 17

abgebildeten Einrichtung, welches an zwei gußeisernen Schienen Führung erhält,

und

5) der Bläuelstange, die durch das Kugelgelenk mit der in das große

Sternrad eingesetzten Warze auf die bei mir gewöhnlich übliche Weise beweglich

verbunden ist;

6) aus dem Gouverneur, der die an dem Dampfrohr befindliche

Drosselklappe regulirt.

Der Kessel ist einer meiner Herzkessel mit achtzehn 7 Zoll weiten, genieteten

eisernen Sied oder Entwicklungsröhren von 3/16 Zoll MetallstärkeIch habe später Herzkessel mit weiteren Entwicklungsröhren gebaut, die einen

sehr guten Erfolg hatten. Der Kessel der L. Muhle ist ein solcher, und zwar

unstreitig der gelungenste von denen die ich baute. Der Grund, warum ich

weitere Röhren, wie die in meinem Werte empfohlenen, nahm, war einfach der,

daß ich gern

eiserne, und zwar genietete Röhren anwenden wollte, da die kupfernen Röhren

die Herzkessel sehr verteuerten, und manche Unbequemlichkeiten in ihrem

Gefolge hatten, namentlich was ihre dampfdichte Verbindung mit der hinteren

Herzplatte betraf. Ich habe diese Röhrenkessel, von denen einer sogar ohne

Herz war, sowie manche andere Hochdruckdampfmaschinen betreffende

Gegenstände in einem Werke niedergelegt, welches ich als Fortsetzung meines

Hauptwerkes über diese Gattung Dampfmaschinen herauszugeben beabsichtigte.

Weiter unten habe ich erwähnt, weßhalb es bis jetzt nicht öffentlich

erschien. und zwei Recipienten von 15 Zoll äußerm Durchmesser und von 1/4 Zoll starkem Eisenbleche.

Speisepumpe und Saugepumpe stehen in einer und derselben Wassercisterne und werden

durch eine Riemenscheibe und Kurbel in Bewegung gesetzt.Auch diese Anordnung war in eben berührter Fortsetzung meines Werkes über

Hochdruckmaschinen enthalten.

Die Dampfmaschine hat 2 Fuß Hub und macht 60 Doppelhube in der Minute, während

welcher Zeit die 5füßigen Steine 90 und die kleinen 4füßigen 105 Umgänge machen. Es

wird mit einem Dampfdrucke von 90 bis 100 Pfd. auf den Quadratzoll gearbeitet, und

der Dampf im Cylinder auf ein Drittel des Kolbenhubes abgeschlossen. Als die

Maschine zuerst in Gang gesetzt wurde, gingen der Sandgang, der kleine Gang,

Walzwerk und Sichtwerke schon mit 75 Pfd. Druck auf den Quadratzoll, und zwar mit

gesetzlicher Kraft, Geschwindigkeit und Schafflichkeit, und bei einer Feuerung von

völlig zertretenem, fast in Pulver verwandelten, nassen, leichten und viel Asche

absetzenden Stechtorf, der auf einer Rostfläche von 8 Quadratfuß brannte.Man vergleiche hier was ich in meinem Werke über Hochdruckmaschinen S. 504

über unsern Mecklenburgischen Torf gesagt habe.

Jeder wird gestehen müssen, daß diese Wirkung eine ganz vorzügliche genannt zu werden

verdient. Sie ging über die contractlich versprochene hinaus, wonach sie nur zwei

Mahlgänge gleichzeitig betreiben sollte, und zwar schon bei einem Dampfdruck, der

weit unter dem gesetzlichen stand, und bei einer Feuerung, die gewiß nicht

kläglicher gedacht werden kann. Die Mühle liefert sehr schönes, sowohl

Roggen- als Weizenmehl, und, wie ich höre, hat der Besitzer die Lieferung von

feinem Weizenmehl für den Hof bekommen, der früher seinen Bedarf an solchem Mehle

aus Hamburg nahm.

In diesem Augenblicke soll die Mühle in schlechtem Zustande seyn, nachdem sie kaum 4

Jahre thätig gewesen ist. Um einen Fingerzeig über die Ursachen dieses Zustandes zu

geben, will ich den schriftlichen Befund eines meiner frühern Werkmeister und eines

meiner Arbeiter, die vor 2 1/2 Jahren hingeschickt wurden, um sie zu repariren und

restauriren, als Anhang an diese Abhandlung anschließen. Man wird daraus ersehen,

wie man in

Mecklenburg zum Theil mit Maschinen umgeht. Ich bin mir diese öffentliche

Rechtfertigung insofern schuldig, als der Besitzer nicht ansteht, fortwährend über

Mängel an seiner Mühle zu klagen, um mir den letzten Rest der Zahlung

vorzuenthalten.

So viel im Allgemeinen über die Einrichtung dieser Mühle. Ich habe eine Uebersicht

derselben aus dem Grunde vorausgeschickt, um über meinen Plan erst dasjenige

vorzulegen, was die Erfahrung bereits ins Licht gestellt und approbirt hat, und gehe

nun zur nähern Beschreibung und Würdigung der der Mühle zum Grunde liegenden

Principien und Einrichtungen über, wobei ich die seit jenem Bau in mir

stattgefundene weitere Entwicklung und Vervollkommnung des ganzen Planes möglichst

ausführlich darlegen werde. Zu diesem Zweck werde ich eine Mühle vor die Augen des

Lesers führen, in der vier Mahlgänge durch eine Dampfmaschine von 20 Pferdekräften

in Betrieb gesetzt werden. Diese Arbeit wird aber die Gränzen desjenigen Princips

nur wenig überschreiten, welches ich zuerst in meinem Werke über Hochdruckmaschinen

angeregt und vorgeschlagen habe, und welches ich, da es bisher noch nicht ausgeführt

seyn dürfte, als neu betrachten kann. Es wird sich also nur handeln um die

eigentliche Einrichtung der Dampfmaschine und die neue Uebertragung ihrer Bewegung

und Kraft auf die vier Mahlgänge. Diejenigen Apparate, welche die weitern

Operationen einer Dampfmühle zur bessern Vorbereitung und Reinigung des Korns vor

dem Mahlen, und zur Gewinnung eines guten Mehls aus dem Schrote bezwecken, aber mit

Stillschweigen übergehen, da sie bekannt sind, und in meiner Mühle durch keine

neuen, bisher nicht ausgeführten und angewandten Einrichtungen ersetzt werden.

Jedoch sollen einige interessante Bemerkungen über die von mir versuchte neue Weise,

die Steine aufzuhängen, über meine Construction der Mühleisen und der

Ausrück- und Luftwerke, die Nachahmung verdienen dürften, da sie die

bisherigen an Zweckmäßigkeit, Einfachheit und Bequemlichkeit unbestreitbar

übertreffen, angereiht werden.

Zuerst möge man mir erlauben, einiges über die oben erwähnten Bedenken mancher

Mechaniker in Bezug auf die Anwendbarkeit meines neuen Princips zu sagen, und einen

Versuch zu machen, die Einwürfe, die bereits von der Erfahrung hinlänglich widerlegt

sind, mit Gründen zu beleuchten und durch dieselben zu entkräften.

Der vorzüglichste Einwand, der mir gemacht wurde, betraf, wie ich schon oben erwähnt

habe, die bei dieser Einrichtung nicht zu vermeiden seyn sollenden Stöße im

Räderwerk der Mühle. Da die Kraftäußerung einer einfachen Dampfmaschine auf die zu

betreibenden Werke, so

wirft man ein, eine sehr veränderliche ist, indem sie vermittelst einer Kurbel auf

dieselben übertragen wird, in einzelnen Momenten, in den sogenannten todten Punkten

sogar ganz cessirt, so kann, wenn kein Schwungrad vorhanden ist, welches die

Veränderlichkeiten und Ungleichheiten ausgleicht, das Sternrad, auf welches bei

meiner Mühle die Dampfmaschine zuerst wirkt, die Kraft nicht regelmäßig auf die

Steingetriebe fortpflanzen, es wird nur in einigen Momenten die Bewegung derselben

fördern, während in andern der Schwung der Steine Sternrad und Dampfmaschine über

die todten Punkte bringen muß. Durch den Wechsel dieser verschiedenen auf das

Sternrad einwirkenden Kräfte werden aber die Zähne desselben nicht auf einer Seite

des Angriffs bleiben können, sondern in den todten Punkten muß ein Uebersetzen

derselben von einem zum nächsten Zahn der Getriebe stattfinden, wobei nothwendig

jedesmal ein fühlbarer Stoß im Räderwerk entsteht.

Ferner, meinte man, gäbe die Erfahrung, daß einzelne Steine bei geringerm Widerstande

des Korns den übrigen zuweilen momentan voreilten, und dadurch entstehe ein gleiches

Uebersetzen der Zähne der Getriebe zwischen denen des Sternrades.

Ich habe diese Schwierigkeiten beim Entwurf meines Planes nicht unberücksichtigt

gelassen, und man würde mir Unrecht thun, mir hier eine Nichtbeachtung wichtiger

Umstände vorzuwerfen; vielmehr ist ihnen auf eine so völlig genügende Weise

begegnet, daß in der L. Mühle auch nicht eine Spur ihrer nachtheiligen Wirkung

geblieben ist. Und dieses günstige Resultat habe ich dadurch erreicht, daß ich das

Sternrad im Ringe schwer genug construirte, um ein mäßiges Schwungrad vorstellen zu

können und der Dampfmaschine ein möglichst rasches Kolbenspiel gab. Die L.

Dampfmaschine, sowie die nachher beschriebene machen 60 Doppelhube in der Minute. In

der L. Mühle wiegt der Ring des Sternrades 8 Cntr., ein Gewicht, welches hinreicht,

die Dampfmaschine mit ihrem raschen Kolbenspiele, wenn sämmtliche Steingetriebe

ausgesetzt werden, also leer, völlig gleichmäßig über die todten Punkte zu bringen

und ihre Bewegung regelmäßig zu machen. Diese Verstärkung des Ringes hat zugleich

den wichtigen Nebenvortheil, daß sich die hölzernen Zähne in denselben viel

dauerhafter, fester und sicherer einsetzen ließen, als bei der gewöhnlichen Stärke

solcher Ringe.

Gehen wir auf den zweiten Einwurf über, so dürfte es jedem Mechaniker einleuchten,

daß er auch diejenigen Mühlen, in denen man sich großer Schwungräder bedient,

treffen müsse, also meiner Vorrichtung nicht zum besondern Vorwurfe gereichen könne.

Und aus welchen Gründen sollten die auf diese Weise bewirkten Stöße bei meiner

einfachern Construction

größer, stärker und fühlbarer seyn, und so schädlicher auf die Mühle einwirken

können, als bei der gewöhnlichen Einrichtung? – Ist es nicht vielmehr

wahrscheinlicher, daß das bereits durch die Erfahrung herausgestellte Gegentheil die

Folge einer größern Nachgiebigkeit und Accomodation der verschiedenen, die Bewegung

fortpflanzenden Organe gegen einander sey, die durch den unaufhaltbaren und stetigen

Antrieb eines großen Schwungrades völlig vernichtet und aufgehoben werden? –

Wird hier der Widerstreit in den Kräften und Bewegungen der einzelnen Theile nicht

durch Nachgiebigkeit um ein Bedeutendes gemildert werden müssen, und zwar weit mehr

als da, wo er auf eine unbeugsame Kraft stößt?

Meine Vorrichtung dürfte also sowohl in diesem als in dem vorigen Falle mehr von

Vorwürfen befreit erscheinen, als die gewöhnlichen Einrichtungen, ja sie wird selbst

bei möglichen Stößen offenbare Vorzüge haben, indem diese Stöße hier nur zwischen

zwei Gattungen von Rädern, dem Sternrade und den Steingetrieben stattfinden können,

während sie bei der complicirten Einrichtung gewöhnlicher Dampfmühlen, bei welchen

die Fortpflanzung der Kraft und Bewegung der Dampfmaschine auf die Steine durch eine

größere Anzahl von Wellen und Rädern und deren Eingriffe ineinander geschieht, bei

jedem neuen dieser Eingriffe verdoppelt und verdreifacht erscheint. Bei meiner

Construction wirken noch dazu nur gußeiserne und hölzerne Zähne aufeinander ein,

wobei Stöße, wenn beiderlei Zähne gehörig fleißig gearbeitet sind, fast ganz

verschwinden, wenigstens doch in einem so hohen Grade gemildert werden, daß sie

völlig unschädlich auftreten müssen.Zur Bestätigung der Richtigkeit dieser meiner Gründe muß ich erwähnen, daß

der Mütter S. in L., so viel er auch über Unvollkommenheiten an seiner Mühle

fabelt, nie eine Monitur irgend einer Art hat laut werden lassen, die den

erwähnten Einwürfen irgendwie das Wort geredet hätte. Alle seine Monituren

bezogen sich nur auf Dampfmaschine und ihren Kessel, und einige Nebendinge

in der Mühle. Sie dürften aber alle in dem angeführten und hinten

angehängten Befund meiner Arbeiter ihre Erklärung neben meiner

Rechtfertigung finden. Auf welche übertriebene Weise man die Zwischenapparate zwischen

Dampfmaschine und Steinen bei den bisherigen Dampfmühlen vermehrt, und dadurch

unnöthige Reibung und Kraftverluste, sowie ein gewisses schädliches Wanken in den

Bewegungen herbeigerufen hat, wird jedem im Recueil des

Machines, instrumens et appareils etc. par

Le Blanc, 2. Partie.

9. livraison, Wiebe's Archiv

für den praktischen Mühlenbau, 2te Abtheil., Heft 1 bis 4, und C. Hartmann's Beiträgen zur neuesten Mühlenbaukunst, und

zwar in den ersten Lieferungen, sowie im Bulletin de la

Société d'Encouragement par l'Industr.

nationale, No. 247, pag. 101, und Dingler's

polytechn. Journal Bd. XXVI Heft 1, S. 1,

und endlich in den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes in

Preußen recht vor Augen gestellt, welche Werke ich hierüber zu vergleichen

bitte.

Außer diesen beiden Bedenken hat sich früher noch eines häufig bei mir geregt,

welches bisher von keinem Mechaniker mir bemerklich gemacht ist, und was mir mehr

Sorge verursachte als beide erstgenannte. Dieß betrifft den bei meiner Einrichtung

stattfindenden ungleichen (stoßweisen) Antrieb der Läufer, und die Möglichkeit, daß

durch diesen ungleichen Bewegungsantrieb in die Balancirvorrichtung derselben etwas

Schwankendes kommen möchte, was ihrer regelmäßigen und sichern Einwirkung aufs Korn

hindernd in den Weg treten würde. Es war unmöglich, eine glückliche Lösung dieser

Frage gewiß vorauszusehen, jedoch gab es auch Gründe genug, welche Hoffnung auf eine

glückliche Erledigung derselben gaben, und sie erachtete ich für wichtig genug, den

Versuch mit getrostem Muthe zu machen. Mir erschienen diese Schwankungen völlig

vermeidbar, wenn ich nur eine recht zweckmäßige Balancirvorrichtung wählte, bei der

die Antriebspunkte für die Bewegung der Läufer mit dem Aufhängepunkte derselben in

Eine Ebene gestellt, und bei der die Aufhängepunkte in einer richtigen Lage über den

Schwerpunkt des Steines gebracht würden. Dieserhalb verwarf ich die englischen und

amerikanischen Einrichtungen, und wählte eine deutsche, die alles erfüllt, was ich

eben angedeutet habe; das Uebrige erwartete ich dann von dem Umstande, daß das

Zwischentreten des Korns zwischen die Steine die übrige Neigung des Läufers zu

schädlichen Schwankungen vollkommen aufheben würde. Der Erfolg hat meine Erwartungen

und Hoffnungen noch weit übertroffen. Die Läufer meiner Mühle arbeiten nicht allein

völlig ruhig und stetig beim Aufgeben von Korn, sondern sogar leer. Der in letzter

Beziehung gemachte Versuch mußte mich wahrhaft mit Freude erfüllen, insofern er vor

Augen stellte, daß die gehörig ins Gleichgewicht gebrachten Läufer, leer in Bewegung

gesetzt, und fast dicht mit den Bodensteinen zusammengelassen, diesen selbst bei den

schnellsten Rotationen nicht berührten. Die Beschreibung der gewählten

Balancirvorrichtung und meiner daran angebrachten Verbesserungen weiter unten.

Ich komme jetzt zur nähern Darstellung der oben berührten Dampfmahlmühle von vier

Gängen und bitte dabei Tab. II zur Hand zu nehmen, auf welcher Fig. 1 meine neue

Anordnung derselben in einer Seitenansicht vor Augen stellt, wobei nur zwei

Mahlgänge hervortreten, indem die beiden andern durch diese gedeckt erscheinen, Fig. 2 aber

einen horizontalen

Durchschnitt des ganzen Planes bezeichnet, der oberhalb der Steingetriebe und des

Hauptsternrades genommen ist, und der zugleich eine vollständige Ansicht der

Dampfmaschine und ihrer Verbindung mit den vier Gängen von oben liefert. Um die

Dampfmaschine, die im Verhältniß zu den vier Mahlgängen nur in ein ungewöhnlich

kleines Format zusammengedrängt erscheint, und deren eigenthümliche Construction

deutlicher vor Augen zu stellen, habe ich sie in Fig. 3, 4 und 5 in einem größeren

Maaßstabe gegeben, von denen Fig. 3 sie von einer der

langen Seiten, Fig.

4 von oben und Fig. 5 vom Ende angesehen

darstellt. Die übrigen Figuren dieser Tafel liefern Ansichten einzelner Theile

derselben und der Mahlmühle in demselben größern Maaßstabe.

Werfen wir nun einen Blick auf Fig. 1, so gewahrt man in

derselben einen Theil des Mühlengebäudes, und zwar bei A

das untere Stockwerk, welches das hölzerne Mühlengerüst a, die Mühleneisen b mit den Steingetrieben

c, die Luftwerke d für

die Läufer und die Ausrückwerke e für die Steingetriebe

aus dem größern Hauptbetriebssternrade f, so wie dieses

mit seiner stehenden Welle g und ihrem obern h Lager und untern i und

deren Befestigung am Mühlengerüste und Boden, und endlich den untern Theil der in

das obere Stockwerk führenden stehenden, und die Reinigungsmaschine, das

Vorquetschwerk, die französischen Beutelwerke etc. betreibenden Welle k enthält. In dem zweiten Stockwerke B sieht man das Mühlenbett l

mit den Steinen, ihren Zargen oder Küven m, sowie die

Aufschüttwerke n. C bezeichnet den Maschinenraum und die

darin aufgestellte Dampfmaschine o, die durch ihre

Bläuelstange p das große Hauptsternrad in Bewegung

setzt. Der Maschinenraum ist, da die Maschine nur eine sehr geringe Größe und

Ausdehnung hat, ungewöhnlich klein, und enthält dennoch Platz genug, um von allen

Seiten bequem an die Maschine kommen, und alle möglichen Verrichtungen an derselben

vornehmen zu können. Es enthält in der Außenwand q ein

großes Fenster r, und seine Seitenwände haben Thüren s und t, die auf jeder Seite

des Maschinenraumes C in ein Local führen, von denen

jedes einen Röhrenkessel nach meiner neuesten vor zwei Jahren erfundenen

compendiösen und völlig sichern und gefahrlosen Construction enthält. Von diesen

Kesseln wird jedoch nur immer einer zur Zeit benutzt, während der andere als

Reservekessel dient, wenn der erste einer Reinigung bedarf, oder Reparaturen nöthig

macht. Die beiden Kesselräume haben gleich so viel Platz, daß sie eine bedeutende

Menge Brennmaterial fassen können. Die Beschreibung meiner neuesten Kessel einmal

später, da ich ihre Einrichtung besonderer Umstände und eingegangener

Verpflichtungen wegen jetzt noch nicht veröffentlichen kann. Nur so viel sey von ihnen

gesagt, daß sie noch weniger Raum einnehmen, als die früher in meinem Werke über

Hochdruckmaschinen beschriebenen Herzkessel und nach einjährigen genauen Versuchen

und Beobachtungen mit 1 Pfd. guter Steinkohlen 9 bis 10 Pfd. kalten Wassers in

Hochdruckdampf von 8 Atmosphären verwandeln.

Die zweite Figur zeigt das untere Stockwerk und den oben bemerkten horizontalen

Durchschnitt des Mühlengerüstes, das große Sternrad f

und die vier Steingetriebe c, c, c, c in ihrer Stellung

gegen einander und den Maschinenraum C mit der

Dampfmaschine, Sternrad, Steingetriebe und Dampfmaschine in einer Ansicht von oben.

In Fig. 1 und

2

bezeichnen gleiche Buchstaben und gleiche Zahlen gleiche Gegenstände.

Das Mühlengerüst a ist von gutem trockenem Eichenholze

construirtEs kann auch Tannenholz füglich genommen werden, jedoch muß es gut trocken

seyn. Gußeiserne Mühlengerüste sind nur dann zu empfehlen, wenn die

Besteller sie ausdrücklich angewandt wünschen, und die Kosten, die ihre

Anlage verursacht, nicht achten. Daß hölzerne Mühlengerüste völlig genügen,

hat man in vielen sehr großen Mühlen bewiesen, namentlich der großen

Potsdamer Dampfmühle (siehe Wiebe's Archiv für

den praktischen Mühlenbau, 2te Abtheil., H. 4 u. 5). Sehr hübsch und

zweckmäßig scheint mir das eiserne Mühlengerüst der Aler-Mühle in

Berlin (siehe Wiebe's Archiv d. prakt. Mühlenb.

loco citat.) zu seyn, und möchte ich seine

Anordnung vorzugsweise empfehlen, wenn ein eisernes Mühlengerüst durch

besondere Verhältnisse und Umstände erheischt wird. Daß hölzerne Gerüste,

vorzüglich solche von Tannenholz, und namentlich in holzreichen Gegenden,

bedeutend wohlfeiler als eiserne ausfallen müssen, wird wohl niemand

bezweifeln, eben so wenig als das, daß sie den eisernen an Festigkeit nicht

sehr nachstehen dürften. und durch seine Sohle u mit dem Fußboden, mit

seiner Plate v, mit dem Gebälke w des Gebäudes möglichst sicher verbunden. Es steht auf einem festen

Fundamente und ist an dasselbe durch mehrere Grundbolzen angezogen. x, x, x, x,

Fig. 1, sind

die vier starken Ständer desselben, und zwar dieser Seite, y,

y, y, y, die der andern; z ist ein vorderer. 1

und 2 sind die Stege für die Lagerung der Spurpfannen der Mühleneisen b mit ihren Luftwerken d. Da

sie die Mühleneisen, die Steingetriebe und die Läufer zu tragen haben, sind sie sehr

stark construirt und in die Ständer bei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mit Versatz

eingelassen. w sind theils längere Balken des

Mühlengebäudes, die durch das Ganze desselben quer durchgeführt sind, theils

kürzere, die nur von der Plate der einen Seite zu der der andern Seite reichen und

das Mühlenbette unterstützen, welches auf denselben gelagert ist, und auf ihnen

möglichst viele Stützpunkte finden muß, um die Last der Steine und Zubehör sicher

und ohne Gefahr der Erschütterung tragen zu können. Das Mühlenbett 1 ist von starken

tannenen Planken gebaut. Die Plate des Mühlengerüstes erscheint mit gesimsartigen

Ornamenten, sowie die Sohle mit einem Sockel verkleidet.

In dem zweiten Stockwerke sieht man bei m, m zwei der

Steinpaare mit ihrer Zarge oder den hier sogenannten Küven. Die Bodensteine liegen

unmittelbar auf dem Mühlenbette auf, und sind, um sie in ihrer Lage zu sichern, und

den Küven eine sockelartige Unterlage zu geben, von einem starken hölzernen Ringe 12

umfaßt, der vor den Küven mehrere Zoll vorsteht. Ist das Mühlengerüst gehörig fest

und sicher aufgestellt, und das Mühlenbett richtig horizontal gestreckt, so bedarf

es keiner Stellschrauben für die Bodensteine, um sie in die horizontale Lage genau

zu bringen und zu erhalten. Will man solche Schrauben indessen anwenden, so läßt man

starke Platten mit mutterartigen Verstärkungen in ihrer Mitte von oben in das

Mühlenbett ein, und schraubt durch die mit einem Gewinde versehenen mutterartigen

Verstärkungen die Stellschrauben, deren oberer Theil verstählt und gehärtet seyn

muß, indem der Stein auf ihnen ruht, deren Köpfe aber nach unten hervortreten, und

hier so eingerichtet sind, daß man sie mit irgend einem Schlüssel drehen, und so

durch sie den Bodensteinen die gehörige horizontale Lage geben kann. Die Küven sind

von Faßdauben gebaut und mit eisernen Bändern versehen, rund und laufen nach oben

etwas verjüngt zu. Ueber denselben liegen die Rumpfleitern 12, die auf einem Ende

durch eine Stellschraube 13 mit Kurbeln gehoben oder gesenkt werden können, je

nachdem man die in ihnen aufgestellten, und am untern Ende mit einem blechernen

Rohre versehenen Rümpfe 14 der Schale der sogenannten Conti'schen Aufschütter mehr oder weniger nähern will. Die blechernen

Röhren der Rümpfe treten in das Auge des Läufers hinein, und bis auf eine Entfernung

von 3/4 Zoll und mehr zur ebengenannten Schale herab. Ich habe diese Anordnungen

immer allen andern Vorrichtungen vorgezogen, die man sonst wohl noch angewandt hat,

um das Rohr der Schale mehr oder weniger zu nähern, indem sie viel einfacher als

diese sind, und dennoch den Zweck eben so genau und sicher erfüllen, wenn gleich der

Rumpf mit seinem Korn allen Bewegungen folgen muß. Die Rumpfleiter liegt bei dieser

Einrichtung auf einer Seite des Küvens auf, und bildet quer über dasselbe zur andern

Seite übertretend einen Hebel, auf welchem in der Mitte der Rumpf steht. Auf dem

andern Ende befindet sich in einem Querriegel derselben die Stellschraube mit der

Kurbel, die durch eine in den Riegel von unten eingelassene Mutter geht, und sich

auf einen eisernen Winkel stützt, der an das Küven angeschroben ist.

In Fig. 1 habe

ich die Rumpfleiter so auf dem Küven liegend gezeichnet, daß man die ganze

Einrichtung sieht. Bei 15 liegt diese auf dem Küven, und dieses und die Rumpfleiter sind an dieser

Stelle etwas ausgeschnitten, d.h. über einander geplattet, damit die Lage der

letztern gesichert ist, und doch einige Beweglichkeit an der bezeichneten Stelle

stattfinden kann. 13 ist die Stellschraube, 16 der eiserne am Küven geschrobene

Winkel.

Die Mühleneisen gehen gleich innerhalb des Bodensteins durch gußeiserne Büchsen mit

zwei verstellbaren Backen von Rothguß, die, zusammengelassen, vollkommen einem

gewöhnlichen Lager gleichen, welches das Mühleneisen umfaßt. In Fig. 6 sieht man eine

solche Stellbüchse bei a im perpendiculären

Durchschnitte, und zwar in ihrer Stellung im Bodensteine, in Fig. 7 im horizontalen

Querdurchschnitte abgebildet. Da die Figuren die Sache gehörig verdeutlichen, und

die Haupteinrichtung im Ganzen nicht von den in andern Dampfmühlen gewöhnlich

üblichen und allgemein bekannten wesentlich abweicht, so dürfte es keiner weitern

Erklärung bedürfen. Nur einiges will ich bemerken, was gerade nicht an allen

gewöhnlichen Stellbüchsen vorhanden seyn möchte, und zwar

1) die Weise, wie das Mehl von der Büchse abgehalten wird. Die obere die Büchse

schließende gußeiserne Platte hat nämlich um den Hals des Mühleneisens herum einen

aufstehenden Rand, über welchen ein an das Mühleneisen befestigter Hut übergreift.

Daß der Uebergriff in einer Ausdehnung stattfinden muß, die bei den verschiedenen

Stellungen des Läufers die Vorrichtung immer gehörig geschlossen erhält, halte ich

für überflüssig zu bemerken. In Fig. 6 sieht man bei b den aufstehenden Rand des obern Büchsendeckels c, bei d aber den am

Mühleneisen befestigten Hut. Paßt dieser ganz genau auf das Mühleneisen, so kann man

ihn verstellbar machen und durch seinen obern Körper eine kleine Stellschraube

treten lassen, die ihn in der gegebenen Stellung auf dem Eisen fixirt.

2) Es sind, wie oben schon bemerkt worden, statt der drei oder vier Backen

gewöhnlicher Einrichtungen nur zwei vorhanden. Ihre Stellung wird aus Fig. 7

vollkommen deutlich. Bei e, e bewegen sich die

Stellkeile in Falzen. Ihre Stellung wird auf die gewöhnlich übliche Weise durch

Stellschrauben regulirt, die man in Fig. 6 bei f sieht. In Fig. 8 ist ein einzelner

Keil mit seiner Stellschraube besonders dargestellt. Zu bemerken ist, daß die Backen

in Absicht auf das Treibwerk der Läufer so gestellt seyn müssen, daß der Drang der

Betriebskraft auf das Mittel eines der Backen, und nicht auf die Fuge zwischen

beiden treffe. Der Grund dieser Maaßregel wird jedem Mechaniker einleuchten, und sie

erscheint hier doppelt nothwendig, da nur zwei Backen vorhanden sind.

3) Zum Schmieren der Backen und des Mühleneisens habe ich ein Rohr angewandt, welches

von unten in die Stellbüchse hinaufreicht, und dort mit einem Docht wie die

gewöhnlichen Schmiergefäße versehen ist, der den obern Hals des Mühleneisens, und

zwar in der Fuge und am obern Theile der Backen, berührt. Das Rohr tritt von unten

durch ein Loch der untern Schlußplatte der Büchse in eine der Fugen zwischen den

Backen ein. Es geht unter dem Mühlenbette fort, und krümmt sich außerhalb des Küvens

nach oben, wo es mit einem kleinen, durch einen Deckel gut verschlossenen Trichter

in Form einer kleinen Vase versehen ist, dessen oberer Rand 2 oder 3 Zoll höher im

Niveau liegen muß, als das andere in der Büchse befindliche und mit dem Docht

versehene Ausgußende desselben. In Folge dieser Niveauverschiedenheit wird das in

den Trichter gegossene Oel an das Mühleneisen abfließen, wobei der Docht das zu

schnelle Herausdringen desselben aus dem andern Ende des Rohres verhindert. In den

Trichter müssen zur Zeit nur immer diejenigen Quantitäten Oel gethan werden, die für

eine Schmierung nöthig sind, weil sonst eine große Oelverschwendung eintritt; auch

muß der Deckel des kleinen Trichters immer wohl verschlossen gehalten werden, damit

das Oel nicht verunreinigt werde, und schädliche Körper an Backen und Mühleneisen

bringe, oder das Rohr verstopfe. Auch ist es nöthig, das Rohr zuweilen

herauszunehmen und es mit Terpenthinöl und warmem Wasser zu reinigen, wenn sich Oel

darin verdickt und seinen innern Canal verletzt hätte. In Fig. 6 sieht man bei g den Trichter in seiner Stellung neben den Steinen, in

Fig. 7 bei

h das sich in die Stellbüchse mündende Ende des

Schmierrohres. Diese Einrichtung ist besser und zuverlässiger als die gewöhnliche,

bei welcher man das zur Schmierung der Backen und des Mühleneisens nöthige Oel in

Wolle ziehen läßt und damit die Zwischenräume zwischen den Backen ausstopft. Eine

solche Schmierung ist zu nothdürftig, und kann nicht immer in regelmäßigen Zeiten

wiederholt werden.

Man sehe diese drei Einrichtungen meiner Stellbüchsen nur als Abweichungen von der

gewöhnlichen Regel, nicht als ganz neue, oder gar von mir erfundene an. Ich bin weit

entfernt, darauf Ansprüche zu machen. Bei ihrer Wahl leiteten mich theils manche bei

den bisherigen Büchsen gefühlte Uebelstände, theils mein Wunsch, die Sache möglichst

einfach und kunstlos, und doch zweckmäßig herzustellen. Ob ich diesem Zwecke

entsprechend gewählt habe, überlasse ich meinem Leser. Dasselbe gilt bei der von mir

angewandten Balancirvorrichtung für meine Läufer. Dieselbe ist eine schon längere

Zeit bekannte Vorrichtung deutschen Ursprunges sich glaube sie ist von Hrn. Wiebe), und unstreitig insofern die beste von allen,

als sie theils einfach, sicher und dauerhaft ist, theils den großen Vortheil in sich

schließt, daß die zwei Punkte für den Antrieb zur Bewegung des Läufers in derselben

horizontalen Ebene liegen, als der Aufhängepunkt desselben. Dadurch ist alles

Schütteln und Schwanken des Läufers radical gehoben, indem nirgends eine Kraft auf

denselben wirkt, die ihn unter seinem Schwerpunkte, wie bei fast allen übrigen

englischen, amerikanischen, französischen und deutschen Balancirvorrichtungen, aus

seiner horizontalen Lage zu bringen strebt.Die verschiedenen englischen, französischen und deutschen

Balancirvorrichtungen sieht man sehr gut zusammengestellt in Hartmann's Beiträgen zur neuesten Mühlenbaukunst,

3te Lief., S. 7.

Die von mir gewählte Vorrichtung hat aber eine Schattenseite, die zu beseitigen hohes

Bedürfniß war, um sie bequemer und sicherer in der Anwendung und leichter

behandelbar von uneingeweihten oder unbeholfenen Müllern zu machen. Diejenigen

gußeisernen Lager nämlich, vermittelst welcher der Läufer auf den Zapfen der

Balancirvorrichtung, und zwar auf denen des von den Müllern oft sogenannten Hutes,

aufgehängt sind, werden bei den bisherigen Einrichtungen von unten in den Läufer

eingelassen, und müssen, wenn derselbe sich abmahlt, jedesmal höher gebracht, und

tiefer in den Stein eingelassen werden. Dieses Einlassen ist immer mit großer

Genauigkeit zu besorgen, damit die Läufer nicht schief auf der Balancirvorrichtung

zu hängen kommen. Nach oft wiederholtem tieferm Einlassen nähern sich aber bald die

Lager der obern Fläche des Läufers, so daß zu wenig Masse des Steines über denselben

bleibt, und so Gefahr für das Durchbrechen dieser Masse schon zu einer Zeit

entsteht, wenn der Stein für den Gebrauch noch Höhe oder Dicke und Schwere genug

hat. Diesen großen Uebelstand sogleich bei der Wahl dieser Balancirvorrichtung

fühlend, dachte ich auf ein Mittel, hier eine genügende und bequeme Hülfe zu

schaffen, und war so glücklich, sie bald in einer Vorrichtung zu finden, die meine

Erwartungen wo möglich noch übertraf, und gewiß die Beachtung aller Mühlenbaumeister

verdient, zumal ihre Vortheile durch die Erfahrung genügend Herausgestellt sind. Ich

befestigte nämlich auf die obere Fläche des Läufers eine runde gußeiserne Platte,

die in ihrer Mitte eine runde Oeffnung von der Größe des Läuferauges enthielt, und

zwar durch drei oder vier eiserne Bolzen, die durch den Stein gezogen wurden, und

deren Köpfe unten tief genug eingelassen waren, um bei der Abnutzung der untern

Läuferfläche nicht allzubald hervorzutreten. An diese Platte schrob ich die beiden Lager für die Zapfen

der Balancirvorrichtung, die ich so tief in den Stein hinabreichen ließ, als in

Absicht auf die regelrechte Stellung des Aufhängepunktes des Läufers nöthig war. Der

Läufer wurde zu ihrer Aufnahme von oben herunter ausgehauen, jedoch nur so viel als

zur Aufnahme der Lager nöthig erscheint. Arbeitet sich nun der Läufer auf seiner

untern Fläche ab, so ist, um diese Lager höher zu bringen, nichts weiter nöthig, als

zwischen die gußeiserne Scheibe und obere Fläche des Läufers so viel unterzulegen,

als die Lager hinaufgerückt werden müssen, und dann die Bolzen zur Befestigung der

Scheibe wieder anzuziehen. Damit diese sobald nicht zu kurz werden, läßt man sie

anfangs vor der gußeisernen Scheibe gehörig vorstehen. Reicht ihre Länge später

nicht mehr hin, so werden ihre Köpfe von unten in den Läufer tiefer eingelassen. Zum

Zwischenlegen zwischen Platte und Läufer dienen zuerst Pappscheiben, später hölzerne

Scheiben von der gehörigen Form, Größe und Dicke.

Man vergleiche nun zur nähern Verständigung Fig. 6, 16 und 17. Man sieht hier in

Fig. 16

die Balancirvorrichtung in der äußern Ansicht, in Fig. 6 im perpendiculären

Durchschnitte, in Fig. 17 von unten. In Fig. 17 erscheint bei a der obere Theil des Mühleneisens, auf welchen das

geschmiedete eiserne Querhaupt b conisch aufgesetzt ist,

und durch Ruth und Feder vor Drehungen auf dem Eisen gesichert wird.Es ist dieß bequemer als das Aufpassen desselben auf viereckige conische

Zapfen; aus was für Gründen dürfte jedem Maschinenbauer einleuchten. Es hat bei c und d

seine beiden Zapfen, die sich in Ausschnitten Fig. 16, e, des untern Hutrandes drehen, und um deren Umfang

herum die Wand des Hutes, wie man bei f,

Fig. 16 und

17,

sieht, nach außen verstärkt ist, um der Auflage der Zapfen eine größere Fläche zu

geben. Der Hut ist zur Aufnahme des Querhauptes so weit ausgehöhlt, daß dasselbe

nicht allein bequem Raum in seiner Höhlung findet, sondern in einem gewissen Grade

sich mit seinem Zapfen in den sie aufnehmenden Ausschnitten des Hutes drehen kann.

Außer diesen Ausschnitten enthält der untere Rand die beiden Zapfen desselben i und k (Fig. 6, 16 und 17), die in den in den

Läufer eingelassenen und an die obere gußeiserne Platte befestigten Lagern liegen,

und auf denen der Läufer hängt. Sie stehen mit dem Zapfen des Querhauptes im rechten

Winkel, so daß wenn der untere Rand des Hutes in vier gleiche Theile getheilt wird,

in zwei gegenüberliegende Theile die Ausschnitte für die Zapfen des Querhauptes, in

die andern beiden die Zapfen des Hutes fallen. Ist das Ganze gut gearbeitet, so muß die

mathematische Achse der Querhauptszapfen mit der der Hutzapfen genau in einer Ebene

liegen. In Fig.

17, der untern Ansicht des Ganzen, ist das eben Gesagte sehr anschaulich

gemacht.

Man sieht, daß diese Balancirvorrichtung ein Universalgelenk darstellt, welches den

auf demselben hängenden Läufer nach allen Seiten hin, von oben nach unten und

umgekehrt, zu schwanken verstattet, und ihn, wenn die Achsen der Zapfen des

Querhauptes und des Hutes über den Schwerpunkten des Läufers liegen, und der Stein

gehörig im Gleichgewichte ist, diesen auf dem Eisen frei schweben läßt, wobei er

eine Neigung hat, sich, wenn er aus seiner horizontalen Stellung gebracht wird, von

selbst immer wieder in diese zurückzubegeben.

Wesentlich ist bei dieser sowie bei allen Balancirvorrichtungen der eben genannte

Umstand, daß der Läufer etwas über seinem Schwerpunkte aufgehängt werde; ich halte

sie wenigstens für so wesentlich, daß die ganze Balancirvorrichtung ohne

Berücksichtigung dieser Forderung mehr schädlich als nützlich wird; auch sind in

diesem Punkte alle wissenschaftlichen Mühlenbauer mit mir einverstanden. Und doch

sieht man viele Balancirvorrichtungen, wobei diese wesentliche Förderung ganz

unberücksichtigt gelassen ist, und zwar in größern Mühlen von ganz entschiedenem

Rufe, z.B. in der Adler-Mühle in Berlin, und in der großen Potsdamer

Dampfmühle (siehe Wiebe's Archiv für den praktischen

Mühlenbau, Heft 4 und 5. Mahlmühlen); selbst hier in Mecklenburg gibt es einige

derselben. Wenn der Zweck einer Balancirvorrichtung der ist, ohne andere Hülfsmittel

den Läufer in horizontaler Schwebe zu erhalten, und zwar nicht allein während der

Arbeit der Mühle und bei Beschüttung der Steine mit Korn, sondern auch während des

Stillstandes und im leergehenden Zustande dieser Steine, so sehe ich nicht ein, wie

dieser Zweck durch solche fehlerhafte Anordnungen erreicht werden kann, wie man

dabei das das Mehl erhitzende, die Schärfe der Steine beschädigende und bald

zerstörende Abgänge vom Stein in das Mehl bringende, und die Kleie pulverisirende

sogenannte Durchhauen der Läufer verhüten will. Zwar strebt der Stein bei großer

peripherischer Geschwindigkeit durch die Centrifugalkraft in die horizontale Lage

hinein, vorzüglich wenn Korn dazwischen ist und ihn trägt, aber dieß geschieht nur

bei größerer peripherischer Geschwindigkeit, nicht aber bei einer geringern, wie man

sie bei Steinen von größerm Durchmesser für nöthig erachtet, oder beim langsamen

Angehen der Mühle, oder endlich, wenn die Steine einmal leer arbeiten. Ich habe oben

schon angeführt, daß die Steine der L. Mühle leer fast ganz zusammengelassen werden

konnten und sich

dennoch nicht berührten. Erwägen wir, wie sehr die Engländer und Amerikaner, welche

die Balancirvorrichtungen wohl zuerst bei den Mühlen einführten, immer beflissen

gewesen sind, ihre Steine genau ins Gleichgewicht zu bringen, sie zu diesem Zwecke

sogar stellenweise mit Blei ausgossen, so frage ich: Warum thaten sie dieses, wenn

es Nebensache ist, daß der Läufer vollkommen im Gleichgewichte hänge? – Wie

entstanden überhaupt die Balancirvorrichtungen? – Man wollte das lästige und

zeitraubende Abhängen der Läufer nach dem Schärfen vermeiden, der Stein sollte sich

ganz von selbst in die richtige horizontale Lage stellen, und während des Mahlens

immer von selbst darin erhalten, wenn das dazwischentretende Korn ihn zwingt, hie

und da dieselbe zu verlassen, allenthalben einen gleichen Druck auf das Korn ausüben

und sich nach demselben accommodiren. Bei der getadelten Einrichtung ist die

Hauptsache zur Nebensache geworden. Kein Wunder, daß manche Mühlen sie wieder

abschafften und auf die alte unvollkommene Einrichtung zurückgingen. Und in welchem

Grade muß gar der eigentliche Vortheil der Balancirvorrichtungen aufgehoben werden,

wenn ihre tadelnswerthe Einrichtung und deren schlechte Resultate noch durch

schwache Mühleneisen verschlimmert werden, Eisen, die sich, mit übermäßig starken

und klotzigen gußeisernen Getrieben von kleinerm Durchmesser versehen, immer in

einer steten Vibration befinden und diese der ganzen Mühle mittheilen. Auf solche

Abwege haben uns unsere klugen Mühlenbauer gebracht. Balancirvorrichtungen bedürfen

immer sehr starker Mühleneisen, und man muß bei ihnen keine zu kleinen Steingetriebe

anwenden, zumal bei den bei uns üblichen großen und schweren Läufern, denn der oben

durch die Büchse des Bodensteins durchstehende Theil des Mühleneisens gibt dem

Ganzen immer eine Neigung zum Zittern, wenn er sowohl als der untere Theil des

Eisens nicht gehörig stark sind. Am untern Theile vermehrt aber diese Neigung zum

Zittern noch der Drang der größern Betriebsräder der Mühle gegen sein Getriebe, der

natürlich um so größer und fühlbarer wird, je kleiner der Durchmesser des Getriebes

ist. In dem oben angeführten Hartmann'schen Werke über

Mühlenbau wird aber auch bestimmt die Regel ausgesprochen, daß das Aufhängen des

Läufers über dem Schwerpunkte bei Anlage von Balancirvorrichtungen unerläßliche

Bedingung sey, und empfehle ich das dritte Heft dieses schönen Werkes Seite 9

nachzulesen, wenn man meiner Ansicht über die zweckmäßigste Anordnung guter

Balancirvorrichtungen keinen Glauben schenken sollte.

Um die Balancirvorrichtung in ihrem richtigen Zusammenhange mit dem Mühleneisen und

dem Läufer recht vor Augen zu legen, dient Fig. 6, die einen senkrechten

Durchschnitt durch die Steine genommen darstellt. I ist

hier die gußeiserne Platte. Sie wird durch die stark versenkten Bolzen, von denen

hier nur zwei bei m und n

sichtbar sind, an den Läufer angezogen. o und p stellen die beiden Lager vor, welche die Zapfen des

Hutes aufnehmen. Sie sind ohne Deckel, haben also bloße Ausschnitte für die Aufnahme

der Zapfen, und werden an die obere Platte zu beiden Seiten des Auges

angeschroben.

Auf dem Hute habe ich gleich die Schale für den Conti'schen Aufschütter angebracht. Sie ist, wie man in Fig. 6 bei q bemerken wird, auf den etwas breit gegossenen Scheitel

desselben eingedreht – eine Einrichtung, die eine besondere Schale unnöthig

macht. Will man keinen Conti'schen Aufschütter, sondern

ein gewöhnliches Rüttelwerk zum Aufschütten des Korns anwenden, so ist es

unerläßlich, eine besondere Rüttelwelle für den Schuh anzubringen, die den Hut

durchbohrt, und auf das aus dem Querhaupte der Balancirvorrichtung nach oben

hervorspringende Mühleisen aufgesetzt ist. Alle sonst gewöhnlichen Vorrichtung gen,

welche die Rüttelbewegung unmittelbar vom Läufer aus besorgen lassen, müssen aus dem

Grunde vermieden werden, weil sie diesem leicht schädliche Schwankungen mittheilen.

Um das Loch im Hute, welchem man übrigens um die Rüttelwelle herum Spielraum lassen

muß, gehörig zu decken, damit kein Korn oder Schrot in die Höhlung des Hutes

eindringen und die freie Bewegung des Querhauptes darin hemmen könne, befestigt man

eine Platte an die Rüttelwelle, die über den scharf zugerundeten Hut paßt, ihn aber

nicht berühren und in seiner freien Bewegung hindern darf.

Da die Conti'schen Aufschütter beim Nachmahlen von Schrot

einige Mängel zeigen, indem dieses Schrot sich leicht nicht allein zwischen dem Hute

und den Wänden des Läuferauges, sondern auch vornehmlich in dem Rumpfe und dem von

demselben auf die Schale herabreichenden blechernen Rohre festsetzt, so wird es

gerathen seyn, den obern Theil des Hutes recht glatt abzudrehen und zu Poliren, und

eine Welle auf das Mühleneisen zu setzen, welche die Schale durchdringt und in das

blecherne Rohr bis zum Rumpfe hinaufreicht. Man besetzt diese Welle innerhalb des

Rohres mit Rührstiften, die das Schrot immer in Agitation erhalten. Die Schale

besteht in diesem Falle am besten für sich, ist an der Rührwelle befestigt und mit

dieser aufs Mühleneisen befestigt. Sie deckt dann gleich die Oeffnung im Hute,

wodurch die Welle geht.

So viel von dieser interessanten Vorrichtung der neuern verbesserten Mahlmühlen. Ich

gehe nun zur weitern nähern Beschreibung des Mühleneisens über. Der Büchse für

dasselbe im Bodensteine habe ich oben schon oberflächlich Erwähnung gethan und ihre

Eigenthümlichkeiten näher bezeichnet, hier nur noch einige Worte zur Erklärung der

sie darstellenden Figuren. Fig. 6 zeigt, wie oben

schon bemerkt wurde, die Büchse mit dem Mühleneisen im senkrechten, Fig. 7 im horizontalen

Durchschnitte, r ist der gußeiserne Körper der Büchse,

c der obere Deckel derselben mit dem um das

Mühleneisen s herum nach oben aufstehenden Rande b, über welchen der oben schon erwähnte an dem

Mühleneisen befestigte Hut 6 greift, um das Eindringen von Mehl in die Büchse zu

verhindern. t ist der untere Deckel, der nebst dem obern

Deckel durch zwei starke Schrauben, deren Durchschnitte bei u, u,

Fig. 7,

erscheinen, angeschroben wird. v und w sind die Backen von Rothguß, zwischen welchen das

Mühleneisen s mit seinem Halse sich dreht, e, e sind die Stellkeile, die durch die Stellschrauben

f, f,

Fig. 6, auf

gewöhnliche Weise angetrieben werden. Diese Stellschrauben haben ihr Gewinde im

untern Deckel. Ueber die gewöhnlich gebräuchlichen Stellbüchsen vergleiche man die

schon öfter angeführten Werke über Mühlenbaukunst.

Die Gründe, die mir starke Mühleneisen empfehlenswerth machen, habe ich oben schon

angegeben. Da ein Mühleneisen immer fester und sicherer geht, und mit mehr Schonung

der Stellbüchse und der untern Spur für seine Pinne arbeitet, wenn es eine

angemessene Länge hat, so habe ich bei Anlage von Mühlen nie die Ausgabe gescheut,

die längere und stärkere Mühleneisen verursachen. Gewöhnlich lasse ich ihren Hals,

ihre über der Büchse hervorstehende Partie und denjenigen Theil derselben, worauf

das Steingetriebe sitzt, etwas stärker als ihren übrigen Körper. Der letztere Theil

ist nicht conisch, wie bei den meisten Mühlen, sondern cylindrisch, und das

Steingetriebe stützt sich auf einen Ansatz desselben, der am besten verstellbar

eingerichtet ist. Das Drehen des Getriebes auf dem Eisen verhütet, wie gewöhnlich,

eine in das Mühleneisen eingelassene Feder. In Fig. 6 sieht man bei s den obern stärkern Theil des Mühleneisens, in Fig. 1 bei 17

seine Verstärkung in der Gegend des Getriebes, bei 18 den Ansatz unter dem

Getriebe.

Die Pinne ist in den untern Theil des Mühleneisens eingelassen, und zwar mit ihrem

obern schwach sich verjüngenden conischen Theile. Sie ist von Gußstahl und gut

gehärtet. Um sie leicht aus dem Eisen nehmen zu können, wird ein Keil in ein über

dem obern Ende des conischen Einsatzzapfens der Pinne angebrachtes Keilloch des

Eisens getrieben, der den Zapfen der Pinne nach unten drückt und so löset. Eine

Feder ist an dem Zapfen der Pinne nicht nöthig, weil die große Last, die ihn in das

Eisen preßt, genügt, ihn gehörig zu befestigen und seine Drehung zu verhüten.

Die untere gußeiserne Pfanne für die Spur und das Luftwerk werden bei mir sehr

einfach construirt. Man sieht das Ganze in Fig. 1 bei 19 von außen

und in Fig.

10 im perpendiculären Durchschnitte mit einem Theil des Steges. a ist hier die cylindrische Pfanne, die unten auf der

länglich viereckigen Platte b aufsitzt, vermittelst

deren sie auf dem Stege c durch zwei bis vier Schrauben

befestigt wird. In der runden Höhlung der Pfanne steht ein achteckiger Spurhalter

d, der durch vier Stellschrauben e, e, welche Wand der Pfanne horizontal durchdringen, in

seiner Stellung erhalten wird, und zwischen welchem und den innern Wänden der Pfanne

so viel Spielraum bleibt daß man die Stellung des Mühleneisens durch Verstellen des

Spurhalters und der in demselben enthaltenen Spur adjustiren kann. Die Spur f ist gewöhnlich von Gußstahl und gehärtet und enthält

eine halbkugelförmige Vertiefung, worin die Pinne von gleicher Form sich dreht.

Damit das Fett gehörig an die reibenden Flächen kommen kann, sind in die Wände der

halbkugelförmigen Vertiefung drei Furchen gehauen, die bis in den Grund derselben

dringen und die Schmiere allenthalben hinleiten. Der Körper der Spur ist cylindrisch

und fleißig in den Spurhalter eingepaßt. Damit die Spur sich nicht drehen könne, ist

Nuth und Feder angebracht. Um die halbkugelförmige Vertiefung herum ist ein Kessel

gedreht, der eine Quantität Schmiere fassen kann.

Diese gußstählernen Spuren und Pinnen sind hier in Mecklenburg fast in allen bessern

Mühlen eingeführt, und man muß bekennen, daß sie, wenn der dazu genommene Gußstahl

gut, und die Härtung recht vollkommen ausgefallen ist, vortreffliche Dienste

leisten, kühl arbeiten, und selten Reparaturen bedürfen, wenigstens haben sie mir,

seit ich sie näher kennen gelernt und öfter in Händen gehabt habe, besser als andere

Einrichtungen gefallen. Auch die halbkugelförmig ausgetieften Spuren haben, wenn die

Vorsicht nicht vernachlässigt wird, die oben berührten Schmierfurchen hinein zu

hauen, entschiedene Vorzüge vor den flachen.

Das Luftwerk ist sehr einfach. Die Stellschraube G, Fig. 10,

durchdringt nämlich die untere Platte der Pfanne, und das sie aufnehmende Loch ist

mit einem Gewinde versehen. Ihr oberer gehärteter Theil tritt in den unten offenen

Theil des Spurhalters unter die Spur, und hebt und senkt diese, je nachdem die

Schraube rückwärts oder vorwärts gedreht wird. Damit das Gewinde für die

Stellschraube in der Platte nicht zu kurz ausfalle, ist der Theil derselben

innerhalb der Pfanne etwas stärker gegossen. Die Schraube ist so lang, daß sie unten

den Steg durchbohrt, und noch unter demselben nach außen tritt, wo ihr äußerstes

Ende ein gußeisernes Haspelrad h trägt, welches rund um

seine Peripherie

herum sechs gedrehte eiserne Handgriffe trägt, die verlängerte Radien bilden. In

Fig. 11

habe ich dieses Haspelrad in einer Ansicht von unten besonders vorgestellt.

Vermittelst desselben kann man den schwersten Läufer ohne besondere Kraftanstrengung

bequem heben und senken, und dabei liegt es sehr zur Hand. Betrachtet man die zum

Theil höchst complicirten Vorrichtungen dieser Art bei andern bessern Mühlen,

namentlich den englischen und französischen, so wird man bekennen müssen, daß die

von mir getroffenen Anordnungen denselben Zweck viel einfacher und unscheinbar, und

doch vollkommen erfüllen.

Dieß gilt auch vor meiner Vorrichtung, die Steingetriebe aus dem Eingriffe mit dem

großen Sternrade zu bringen. Ich habe dazu einen doppelarmigen Hebel über den

Getrieben angebracht, der sich in einer an die Platen des Mühlengerüstes

angeschrobenen Stütze dreht und mit dem kürzern Arme die Nabe der Steingetriebe in

der Art umfaßt, wie es bei Ausrückern an Kuppelungen geschieht, an dem andern aber

einen Handgriff enthält, welcher so viel außerhalb des Mühlengerüstes liegt, daß man

bequem dazu kommen kann. Da die Steingetriebe noch über 200 Pfd. wiegen, und der

kleine zum langen Hebelarme sich wie 1 zu 4 verhält, so hat man an dem Handgriffe

des Hebels nur höchstens 60 Pfd. niederzudrücken, die Reibung des

Getriebsnabenloches auf dem Mühleneisen mitgerechnet, eine Arbeit, die nicht die

geringste Mühe und Beschwerde für den Müller hat, und in einem Augenblicke beschafft

ist, während die gewöhnlichen künstlichen und bunten zu diesem Zwecke dienenden

Vorrichtungen der englischen Mühlen ein längeres Drehen an der dazu dienenden

Schraube nöthig machen. Ich habe oben schon erwähnt, daß ich das Steingetriebe auf

keinen conischen Theil des Mühleneisens niederlasse, wenn es in Eingriff kommen

soll. Als Motiv zu dieser Anordnung hat mir die Erfahrung gedient, daß die Getriebe

auf conischen Theilen der Mühleisen, vorzüglich wenn sie von größerm Gewichte sind,

und schnell niedergelassen werden, sich oft sehr festsetzen, und dann eine größere

Kraft erfordern, um vor dem Ausheben gelöst zu werden. Dieß ist nicht zu befürchten,

wenn der genannte Theil cylindrisch ist und gut in Schmiere erhalten wird. Ein

Ansatz am Mühleneisen verhütet dann das zu weite Heruntergehen der Getriebe beim

Einrücken.

In Fig. 1 und

2 sieht

man bei e, e, e, e diese einfachen Ausrücker und zwar in

Fig. 1 von

der Seite und Fig.

2 von oben. Ihr Hebel 20 ist von geschmiedetem Eisen, auch kann er von

Gußeisen genommen werden, wenn man ihm die gehörige Stärke gibt. 21 ist die

gußeiserne Stütze, worin er sich dreht, 22 die Gabel, womit er die Nabe der

Steingetriebe umfaßt, die für dieselbe entsprechend ausgedreht ist.

Um das Ein- und Ausrücken der Steingetriebe durch diese Vorrichtung möglichst

zu erleichtern, kann man auch an das längere Ende des Hebels ein so starkes

Gegengewicht hängen, daß das Getriebe völlig balancirt wird. Diese Einrichtung hat

den großen Vortheil, daß das Getriebe in jeder ihm gegebenen Stellung stehen bleibt,

aber auch wieder dafür den Nachtheil, daß nun für immer eine unangenehme Reibung

zwischen Gabel des Hebels und Nabe des Steingetriebes entsteht, die eine unnöthige

Abnutzung an beiden Theilen zur Folge hat. Wendet man dieses Uebelstandes wegen kein

Gegengewicht an, so muß man den Hebel nach dem Ausrücken des Getriebes durch einen

Nagel, der über seinem längern Arme in ein Loch des betreffenden

Mühlengerüstständers gesteckt wird, oder durch ein an denselben gehängtes Gewicht

fixiren.Diese Ausrücker sind durchaus nicht von mir zuerst empfohlen, sondern hie und

da schon angewandt, z.B. in einer Gutsmühle zu Buschmühl bei Demmin in

Pommern. (Man vergl. hier Wiebe's Archiv für den

prakt. Mühlenbau, 2te Abtheil. Heft 5, Blatt 2). In der L. Mühle werden die

Steingetriebe durch ein paar Schrauben mit Kurbeln aus dem Eingriffe

gewunden, die sich in starken, an die Ständer des Mühlengerüstes

angeschrobenen gußeisernen Winkeln drehen und gegen die Getriebe stützen.

Beim Ausheben werden die beiden Schrauben auf beiden Seiten der Getriebe zu

gleicher Zeit mit den Händen an ihren Kurbeln in Bewegung gesetzt, was durch

einen einzigen Menschen bei einiger Uebung ohne alle Mühe und Anstrengung

ausgeführt werden kann.

Bei dieser Vorrichtung kann man, wenn man mit gehöriger Vorsicht verfährt, eines der

Steingetriebe allenfalls während des Ganges der Mühle ausrücken, was bei den

englischen, amerikanischen und französischen künstlichen Einrichtungen nicht möglich

ist.

Was die Einrichtung des großen Sternrades und der dazu gehörigen Apparate betrifft,

so will ich Mehreres darüber bemerken. Dasselbe ist, wie ich schon oben erwähnt

habe, so stark im Ringe gegossen, daß es ein kleines Schwungrad repräsentirt. Der

Ring desselben ist aus Einem Stücke gegossen, und enthält an seinem innern Rande

sechs starke Lappen, mit denen er an die Arme angeschroben wird, die mit der Nabe

ein Stück ausmachen. Zwei einander gegenüberliegende Arme erhalten eine bedeutende

Verstärkung, der eine für die Einsetzung der Warze, auf welche die Bläuelstange der

Dampfmaschine einwirkt, der andere, um ein Gegengewicht für diese Einrichtung

darzustellen. Die Warze ist sehr stark, auf die gewöhnliche Weise eingesetzt, und

erscheint nach oben verlängert, um den Lenker aufnehmen zu können, der sie mit der

Warze desjenigen Mitnehmers verbindet, welcher die Bewegung der in die obern

Stockwerke führenden stehenden Welle besorgt. Dieser Mitnehmer ist wie eine

gewöhnliche Kurbel gebaut, und seine Warze, die mit der verlängerten Warze des

großen Sternrades in einer Ebene liegt, durch einen gewöhnlichen Lenker

verbunden.

Einige Beachtung scheint mir diejenige Einrichtung des Ringes des großen Sternrades

zu verdienen, deren Zweck ist, die hölzernen Zähne in demselben recht sicher und

dauerhaft zu befestigen. Wer je gußeiserne Räder mit hölzernen Zähnen gebaut hat,

wird sich überzeugt haben, daß die bisherige Schwierigkeit, diese auf eine sichere

und dauerhafte Weise in demselben einzusetzen, noch immer nicht ganz gehoben sey.

Ist bei den bisherigen Einrichtungen, und deren gibt es ja mehrere, auch das

Herausfallen der Zähne aus den Rädern verhütet, so sind sie doch weit entfernt, den

Stiel des Zahnes in dem ihn aufnehmenden Loche des Ringes oder Radkranzes immer in

genauestem Anschlusse zu erhalten. Ist das Holz der Zähne auch noch so trocken, und

sind die zur Aufnahme derselben bestimmten Löcher auch noch so gut und sauber

gegossen und gleich ausgefeilt, so fangen doch nach längerm Gebrauche die Zähne bald

zu rauschen an, ein Beweis, daß ihre Stiele in den Löchern locker werden und

wackeln. Ich habe nun diesem Uebelstande auf folgende Weise zu begegnen gesucht, und

ein Versuch, den ich mit dieser Einrichtung machte, ist befriedigend ausgefallen.

Ich lasse nämlich die Löcher in meinem Radringe nach unten, der innern Fläche

desselben zu, ein wenig erweitert gießen, so daß sie, wie man es zu nennen pflegt,

eine schwalbenschwanzähnliche Form haben. Die Stiele der Zähne werden aber, um sie

in die äußere obere Oeffnung einsetzen zu können, in allen ihren Breiten von

gleichen Dimensionen gearbeitet. Diesen Stielen gebe ich nun in der Mitte, in der

Richtung ihrer langen Seitenflächen einen Sägenschnitt, der bis ans Ende derselben,

also bis dahin, wo der eigentliche Zahn anfängt, hinaufgeht. Der Sägenschnitt muß

mit einer feinen, nicht zu stark geschränkten Säge gemacht werden, daß er nicht zu

viel Holzmasse fortnehme. Ist der Zahn so weit vorgerichtet, so wird er eingesetzt,

und zwar so, daß er im obern Theile des Loches allenthalben möglichst genau

anschließt und befestigt erscheint. Nun treibt man von unten in den Sägenschnitt

einen Keil von Weißbuchenholz hinein, der recht scharf und allmählich verjüngt

zulaufend ist, während man durch das Aufsetzen eines Vorsatzhammers auf den Zahn

selbst sein Zurücktreten aus der ihm einmal gegebenen Lage im Ringe verhütet. Der

Keil drängt die durch den Sägenschnitt entstandenen Lappen des Stiels auseinander

und in dem Maaße gegen die breiten Wände des Loches an, daß diese Wände, selbst wenn

sie rauh sind, unverrückbar fest mit ihnen verbunden werden. Damit der Keil weit

eindringe und diesen Anschluß möglichst hoch hinauf besorge, ist es nöthig, daß er

sehr scharf (nicht

kulpig) sey. Zu diesem Zwecke wird er, um ihn gehörig stark zu erhalten, vielleicht

am besten von Visen gearbeitet. Ist der Zahn gehörig befestigt, so schneidet man das

unten vorstehende Holz seines Stieles bis auf den Keil kurz weg. Diesen läßt man, um

im Falle des Lockerwerdens des Zahnstieles nachkeilen zu können, länger stehen. Daß

das Eintreiben des Keiles mit gehöriger Behutsamkeit geschehen müsse, damit man den

Zahn selbst dadurch nicht spalte, und man den Keil so zu arbeiten, und ihn nur so

weit einzutreiben habe, daß er noch im Falle der Noth nachgetrieben werden könne,

halte ich für überflüssig zu bemerken.

Durch dieses Verfahren, hölzerne Zähne in starke gußeiserne Radringe zu befestigen,

sichert man die Zähne nicht allein gegen das Lockerwerben, sondern auch gegen das

Herausfallen oder Vortreten. Muß man einen Zahn einmal herausnehmen, so schneidet

man seinen Kopf mit der Säge ab und treibt den Stiel nach unten durch.

In Fig. 9 sieht

man diese Einrichtung im senkrechten Durchschnitte. Da sie ohne weitere Erklärung

völlig deutlich seyn dürfte, so füge ich zu derselben nichts weiter hinzu.

Das große Sternrad meiner Mühle ist auf den obern Theil einer starken gußeisernen

Welle befestigt, die nach unten etwas verjüngt zuläuft. Sie ist in der vorliegenden

Mühle 7 Fuß lang und darf nicht kürzer seyn, wenn das Sternrad sich recht sicher und

ohne alle Schwankungen bewegen soll. Derjenige Theil desselben, auf welchen das Rad

befestigt ist, hält 7 Zoll im Durchmesser, und ist nach oben ein ganz wenig verjüngt

gedreht, um das Rad um so fester aufsitzend zu machen, und es um so sicherer in

seiner Stellung zu bewahren. Unter der Nabe des Rades dreht sich die Welle mit einem

ebenfalls 7 Zoll im Durchmesser haltenden Halse in einem starken Lager, welches an

die obere verlängerte Gestellplatte der Maschine geschroben ist, die sich bis hieher

erstreckt. Es wird hiedurch dem Lager gegen den Dampfcylinder und die wirkende Kraft

eine recht sichere Stellung gegeben. Um die Lage dieser Platte nach allen Seiten hin

aber noch mehr zu verstärken, ist sie bis nahe am Lager heran auf einen gemauerten

Pfeiler niedergebolzt, in welchen ihre nach unten hervorstehenden starken Rippen

eingreifen; auch sind noch Strebestangen von der Platte, und zwar von der nächsten

Umgebung des Lagers und ihm selbst zu drei Ständern des Mühlengerüstes geführt, die

durch diese durchreichen, und mit Mutter und Gegenmutter versehen sind, so daß man

sie immer in gehöriger Spannung erhalten kann.

In Fig. 1 sieht

man bei f das Sternrad, bei g seine Welle, bei h das Lager, worin ihr Hals

läuft. Dieses Lager ist in seiner Verbindung mit einem Theile der verlängerten Maschinenplatte in Fig. 12 der

bessern Verdeutlichung wegen besonders, und zwar von oben vorgestellt. Bei 23, 24

und 25 sieht man die drei Strebestangen, die mit 23 und 24 in Fig. 12 bezeichneten nur

theilweise, in Fig.

2 in Verbindung mit den Ständern des Mühlengerüstes. Das Lager Fig. 12, 26,

ist ganz gewöhnlich construirt, und an demselben muß für eine gute

Schmiervorrichtung Sorge getragen werden.

Die stehende gußeiserne Welle Fig. 1, 9, hat an ihrem untern

Ende eine eingesetzte starke gußstählerne Pinne, die sich in einer gleichfalls

gußstählernen wohl gehärteten Spur dreht. Damit die Welle aber am untern Ende vor

allen Schwankungen gesichert sey, die sich bei der stoßweisen Wirkung auf ihren

obern Theil sonst bald einfinden, und ein ungleiches Ausreiben der Spur zur Folge

haben würden, läuft ihr unterer gußeiserner Theil noch zwischen zwei Backen von

Rothguß, deren genauer Anschluß durch starke Stellschrauben besorgt wird, welche

durch den Spurkasten gehen. Daß die beiden Backen gegen die auf die Welle

gerichteten Stöße der Kraft günstig gestellt werden müssen, halte ich für

überflüssig zu bemerken.

In Fig. 14 und

15 habe

ich eine solche Vorrichtung abgebildet, und zwar in Fig. 15 in der Ansicht