| Titel: | Verbesserungen in der Erzeugung künstlichen Lichtes, sowie an Brennern, Lampen und Leuchtern, worauf sich Richard Clark, Lampenfabrikant am West Strand, am 7. Juni 1847 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. XXXVII., S. 180 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Verbesserungen in der Erzeugung künstlichen

Lichtes, sowie an Brennern, Lampen und Leuchtern, worauf sich Richard Clark,

Lampenfabrikant am West Strand, am 7. Juni 1847

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, März 1848, S.

98.

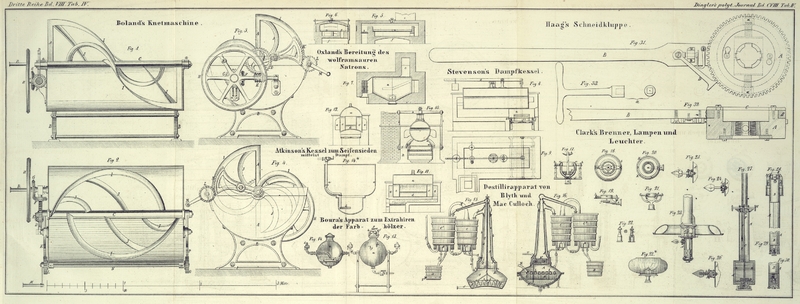

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Clark's Verbesserungen an Brennern, Lampen etc.

Der erste Theil der Erfindung bezieht sich auf Verbesserungen an Gasbrennern und

besteht zunächst darin, daß man einen ringförmigen Luftstrom von Innen und Außen der

Flamme eines Argand'schen Gasbrenners zuführt, wodurch

eine vollständigere Verbrennung des Gases, als bei gewöhnlichen Brennern erzielt

wird; ferner in der Verminderung des von dem Brenner und dem Glashälter geworfenen

Schattens; in einer neuen Construction des Ringbrenners und endlich in einer

eigenthümlichen Construction des Strahlenbrenners (gas-jet).

Fig. 17

stellt einen der verbesserten Gasbrenner im Durchschnitt,

Fig. 18

im Grundrisse dar. a, a ist der mit den gewöhnlichen

Löchern durchbohrte Argand'sche Brenner; b, b der Ring oder die Gallerte zur Aufnahme des

gläsernen Zugrohrs. Die Gallerie wird von verticalen Armen c,

c getragen, welche von einem an den Theil e des

Brenners befestigten Querstück d in die Höhe gehen; f ist eine verticale Stange, welche die mit dem Brenner

concentrischen Deflectoren g, h trägt. Der Deflector g ist vorzugsweise aus Glas oder einer andern durchsichtigen Substanz,

damit kein Schatten durch ihn entstehe; für gewöhnliche Zwecke mag indessen Metall

genügen. Es wird nun erhellen daß, wenn der Brenner angezündet und das Zugglas auf

die Gallerie gesetzt wird, ein ringförmiger Luftstrom das Aeußere der Flamme trifft,

indem weder eine durchlöcherte Platte noch Tragarme an der Gallerie sich befinden,

wodurch der aufwärtsgehende Luftstrom gehemmt würde. Der untere Deflector g hat den Zweck, einen ringförmigen Luftstrom gegen die

innere Fläche der Flamme zu leiten, und dieselbe somit vom Brenner zu heben, ehe die

durch h deflectirte Luft, welche die Ausbreitung der

Flamme bewirkt, auf sie einwirkt.

Die Figuren 19

und 20

enthalten eine Modification des beschriebenen Brenners in der Seitenansicht und im

Grundrisse. Dieser Brenner hat eine bedeutende Verminderung des Schattens zum Zweck.

Die Gallerie b, b kann an den mit x, x bezeichneten Stellen weggeschnitten werden, indem zur Aufnahme des

Zugglases eine hinreichende Stütze bleibt. Hier kommt, wie Fig. 19 zeigt, nur ein Deflector, und zwar ein transparenter in Anwendung,

wodurch eine cylindrische Flamme erzielt wird. Fig. 21 stellt einen

Ringbrenner von neuer Construction, bei dem das ausströmende Gas eine Art Widerstand

findet, im Verticaldurchschnitt dar. Derselbe besteht aus einem inneren und einem

äußeren Kegel a und b, die

an ihren unteren Kanten durch einen Ring c mit einander

verbunden sind. Ehe das Gas in den Raum zwischen den Kegeln tritt, wird es durch

einen Deckel e aufgehalten, der über dem Ring c befestigt und zur Seite mit Löchern zum Ausströmen des

Gases durchbohrt ist. An den oberen Theil des Ringdeckels ist eine verticale

cylindrische Scheidewand f befestigt, welche das Gas in

zwei Ströme theilt. Diese Scheidewand scheidet den Raum zwischen den Kegeln a und b in zwei verticale

Abtheilungen und erhebt sich bis nahe an die oberen Ränder der Kegel. Das Gas strömt

daher in zwei ringförmigen Strömen aus, die sich unter einem Winkel

durchkreuzen.

Fig. 22

stellt einen verbesserten Strahlenbrenner dar, welcher aus einer Röhre a besteht, die an ihrem oberen Ende mit einem

überhängenden Theil b versehen ist. Unmittelbar unter

b ist die Röhre ringsherum mit Löchern durchbohrt

wodurch, wie Fig.

22* zeigt, eine lilienähnliche Flamme entsteht.

Der zweite auf Verbesserungen an Oellampen Bezug habende

Theil der Erfindung besteht erstlich in gewissen Methoden um das lästige Rinnen

solcher Lampen zu verhüten, deren Dochte mit Hülfe einer Zahnstange und eines

Getriebes regulirt werden. Fig. 23 und noch

deutlicher der

abgesonderte Durchschnitt Fig. 24 stellt eine

dieser Methoden dar. a ist eine an die Hauptröhre A der Lampe befestigte tonische Röhre; diese bildet das

Lager eines Kegels b, welcher an seinem inneren Ende das

Getriebe c und an seinem äußeren Ende einen Knopf zum

Umdrehen desselben enthält. d ist ein konischer über die

Röhre passender Deckel. Zwischen das innere Ende des Deckels d und der Röhre A, ferner zwischen das Ende

der konischen Röhre a und dem oberen Theil des Deckels

d wird eine geeignete Liederung eingefügt. Eine

kurze an die Röhre A gelöthete und Innen mit

Schraubenwindungen versehene Röhre e dient zur Aufnahme

eines Deckels f, welcher sämmtliche genannten Theile

fest mit der Hauptröhre A verbindet. Demnach wird mit

Hülfe des Deckels d alles Oel, welches zwischen dem

Kegel und seinem Sitz einen Ausgang gefunden haben sollte, wieder zurückgeführt. Ist

nun in dem unteren Theil der äußeren Röhre e eine

Oeffnung angebracht, so kann das Oel durch dieselbe in die Tropfschale tröpfeln,

anstatt an der Lampensäule herunterzulaufen. In Fig. 25 ist die Liederung

zwischen der Schulter des Kegels b und dem

Schraubendeckel f angebracht. Durch Hinwegfeilen der

Schraubengänge an dem unteren Theil der an die Hauptröhre A befestigten Röhre a ist ein Canal zwischen

der letzteren und dem Deckel gebildet, durch den das entwichene Oel austreten kann.

Nach Fig. 26

ist der Deckel f auf das mit Schraubenwindungen

versehene Ende der Röhre a geschraubt, und zwischen

diesen Deckel und die Schulter des Kegels b kommt die

Liederung. Die Entweichung des Oels findet in diesem Falle durch die zur Aufnahme

des Stiels der Handhabe im Deckel f gelassene

Centralöffnung statt; um daher den Rückfluß des Oels zu bewerkstelligen, ist noch

ein äußerer Deckel g vorgerichtet, welcher durch einen

am Handhabenstiel befindlichen Hals h an die Hauptröhre

A angedrückt wird. An der unteren Seite des Deckels

g in der Nähe der Röhre A befindet sich eine Oeffnung, durch die das entwichene Oel in die

Tropfschale tröpfelt.

Fig. 27

stellt eine verbesserte Fontaine-Lampe im Verticaldurchschnitte dar. A, A ist der äußere cylindrische Mantel der Lampe; B ein innerer an den unteren Theil des äußeren

befestigter Cylinder, welcher den Oelbehälter bildet; C

eine verticale Röhre, welche durch die obere Seite des Behälters B in einer Stopfbüchse läuft und an ihrem unteren Ende

einen geliederten Kolben D trägt. Zur Aufnahme einer

gewundenen aufwärts drückenden Feder befindet sich in der Mitte dieses Kolbens eine

kreisrunde Vertiefung und eine ähnliche Vertiefung in dem Boden des Behälters A. An dem oberen Ende der Röhre C ist eine Zahnstange F befestigt, welche

vermittelst eines Getriebes G und eines Knopfs H zum Hinabdrücken des Kolbens dient. Von dem oberen

Theil der Oelkammer B geht eine Röhre J in die Höhe, welche an eine an dem oberen Ende des

Mantels A befindliche durchlöcherte Scheidewand a befestigt ist. In dieser Röhre hängt eine unten

geschlossene Röhre b. Letztere steht mit dem Brenner in

Verbindung und umschließt die an den Dochthälter befestigte, zur Regulirung der

Dochthöhe dienliche Zahnstange c. Den Boden der

Vertiefung des Mantels A bildet ein Deckel, nach dessen

Losschraubung die Feder leicht entfernt werden kann. Die Wirkungsweise dieser Lampe

ist folgende. Wenn die Lampe gefüllt werden soll und der Kolben D in seiner höchsten Lage sich befindet, so gießt man

das Oel durch die durchlöcherte Scheidewand a; dasselbe

fällt zwischen die Cylinder A und B und füllt den Raum zwischen dem Kolben und dem unteren Theil des Mantels

A aus; die Luft, welche diesen Raum einnahm,

entweicht aufwärts durch die Röhre C, welche zu diesem

Zweck oben mit einer Oeffnung versehen ist. Jetzt drückt man den Kolben D mit Hülfe der Zahnstange und des Getriebes F und G nieder, wodurch das

Oel sich am Rande der Liederung gewaltsam durchdrückt um das Vacuum an der oberen

Seite des Kolbens auszufüllen. Sobald der abwärts gehende Druck nachläßt, dehnt sich

die Feder vermöge ihrer Elasticität wieder aus und treibt den Kolben in die Höhe,

wodurch eine Oelsäule bis an das Ende der Röhre J

hinaufgetrieben wird. Da jedoch dieses Ende durch die Scheidewand a geschlossen ist, so enthält die Röhre b eine Oeffnung, durch welche das Oel in diese Röhre

tritt und von da zum Docht gelangt. 6 ist eine kleine in die Scheibewand a eingefügte Röhre, durch welche die Luft aus dem

Behälter A entweicht.

Die letzte Abtheilung der vorliegenden Erfindung, die sich auf Kerzenlampen bezieht, ist in den Figuren 28, 29 und 30

dargestellt. Fig.

28 ist ein senkrechter Durchschnitt des oberen und Fig. 29 des unteren

Theils einer Kerzenlampe. Eine Verbesserung besteht in der Art, die Feder

zusammenzudrücken und dieselbe in diesem Zustande zu halten, während die Kerze

eingeschoben wird. A ist die zur Aufnahme der Kerze

dienliche Röhre; B der verschiebbare und an seinem

oberen Ende mit einer Schale versehene Kerzenhälter. In dieser Schale befindet sich

eine kleinere Schale a, welche an ihren Seiten

geschlitzt ist, und für die Kerze die Hülse bildet. Ist die Kerze bis zu ihrer Hülse

niedergebrannt, so fällt der Docht in die Schale a und

consumirt alles in ihr und der benachbarten Schale enthaltene Fett. Die Röhre A ist ihrer ganzen Länge nach mit einem Schlitz

versehen, und der Kerzenhälter B enthält ein Loch b zur Aufnahme des zur Handhabe gehörigen Stiftes. Mit Hülfe dieser

Handhabe schiebt man den Hälter bis zum Boden der Röhre A hinab und drückt die Feder zusammen; hierauf drückt man den Stift der

Handhabe in ein an der entgegengesetzten Seite der Röhre angebrachtes Loch, um die

Feder während des Einschiebens der Kerze zusammengedrückt zu erhalten. Dazu dient

jedoch auch zuweilen eine Schraube c, welche in einen

von dem unteren Ende des Kerzenhälters herabragenden Ansah eingeschraubt wird. Wenn

die Kerze angesteckt werden soll, so läßt man die Feder frei. C ist eine bewegliche Fettschale, welche das obere Ende der Röhre A umgibt und an ihrem oberen Rande hängt. Diese Schale

nimmt das von der Kerze über den Kegel D fließende Fett

auf. Der Kegel D ist an einen äußeren mit Luftlöchern

versehenen Kegel E befestigt; er hält die Kerze in der

Röhre. Fig.

30 stellt eine andere Methode dar, die Feder in zusammengedrücktem

Zustande unten zu halten. An den Boden des Kerzenhälters B sind ein paar Federhaken g, g befestigt,

welche beim Hinabdrücken des Kerzenhälters durch eine am Boden der Röhre A angebrachte konische Oeffnung treten, und jenseits

dieser Oeffnung federnd auseinander gehen. Wenn nun die Kerze eingeschoben worden

ist und angezündet werden soll, so drückt man mit den Fingern beide Haken zusammen,

wodurch die Spiralfeder wieder frei wird.

Tafeln