| Titel: | Bereitung des wolframsauren Natrons und Anwendung desselben statt der Zinnpräparate als Beizmittel in der Wollenfärberei; von Robert Oxland, Chemiker in Plymouth. |

| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. XXXIX., S. 187 |

| Download: | XML |

XXXIX.

Bereitung des wolframsauren Natrons und Anwendung

desselben statt der Zinnpräparate als Beizmittel in der Wollenfärberei; von Robert Oxland, Chemiker in

Plymouth.

Aus dem London Journal of arts, April 1848, S.

192.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Oxland, über die Bereitung des wolframsauren Natrons und Anwendung

desselben als Beizmittel in der Wollenfärberei.

Das wolframsaure (scheelsaure) Natron kann (nach der Patentbeschreibung des Erfinders

vom 2. Sept. 1847) statt der verschiedenen Zinnpräparate in der Wollenfärberei als

Beizmittel entweder für sich allein oder in Verbindung mit Säuren angewandt werden;

in letzterm Falle löst man es vorher in einer mehr als hinreichenden Menge Wasser (1

Loth wolframsaures Natron in 1 1/4 Pfd. Wasser) auf und setzt dann Säure zu bis

alles Alkali gesättigt und noch etwas überschüssige Säure vorhanden ist.Die Wolframsäure, aus einem wolframsauren Salze mit Säuren abgeschieden, ist

ein citronengelbes zartes Pulver, welches im Wasser unauflöslich ist.A. d. R. Um Wolle zu färben, kocht man sie zuerst in einer Auflösung welche auf

angegebene Art mit Salpetersalzsäure bereitet ist und hierauf in der Färbeflotte;

oder die Auflösung kann auch mit der Flotte vermischt und das Tuch darin gekocht

werden, ohne alle andere Vorbereitung als das gewöhnliche Reinigungsverfahren; mit

Blauholz erhält man bei dieser Behandlung eine violette Farbe, welche bei

fortgesetztem Kochen in Schwarz übergeht.

Zur Bereitung des wolframsauren Natrons benutzt der Patentträger das Wolfram (das im

Mineralreich vorkommende wolframsaure Eisen- und Manganoxydul); wo man

Tungstein (wolframsauren Kalk) haben kann, verwendet man ihn statt des Wolframs und

behandelt ihn auf dieselbe Art. Das Wolfram kommt theils allein, theils in

Gesellschaft von ZinnerzenDas Wolfram findet sich ziemlich häufig auf Zinnerzlagerstätten im

Erzgebirge, auf Gängen im Grauwackengebirg zu Straßberg und Neudorf am Harz

etc.A. d. R. vor. Wenn man die Zinnerze anwendet, wird das Erz auf gewöhnliche Weise

vorbereitet bis es zum Schmelzen hergerichtet ist; nachdem dann das Erz getrocknet

worden ist, vermengt man es mit soviel calcinirter Soda als dem Wolfram äquivalent

ist, welches das Erz beigemengt enthält: angenommen z.B. das Erz enthalte 20 Proc.

Wolfram, so sind in 100 Theilen desselben 15 Theile Wolframsäure, für welche 3 1/2

Theile kohlensaures Natron das chemische Aequivalent bilden; benutzt man daher eine

käufliche Soda welche 50 Proc. Alkali enthält, so sind von derselben 7 Theile

erforderlich. Mit dem Gemenge von Erz und Soda wird der unten beschriebene Ofen

beschickt. Man kann statt der Soda auch 8 Theile feinpulverisirtes Glaubersalz, mit

dem vierten Theil seines Gewichts Kohlenpulver vermengt, anwenden; die Beschickung

im Ofen muß dann aber längere Zeit der Hitze ausgesetzt werden, nämlich bis gar

keine Verbrennung mehr sichtbar ist.

Die aus dem Ofen gezogene Beschickung besteht aus dem ursprünglichen Zinnoxyd, dem

auflöslichen wolframsauren Natron, ferner Eisen- und Manganoxyd nebst etwas

Kieselerde. Das wolframsaure Salz wird daraus auf folgende Weise durch Auslaugen

gezogen: Man stellt drei hölzerne Kufen von etwa 5 Fuß Höhe und 3 Fuß Weite neben

einander; unter jeder ist ein Gefäß von dem dritten Theil ihres Inhalts, welches die

aus dem Zapfenloch in der Seite jeder Kufe auslaufende Flüssigkeit aufnimmt; in

jeder Kufe ist ferner vor dem Zapfenloch ein Filter angebracht, aus etwas Stroh oder

Werg bestehend, über welche man ein mit Löchern versehenes Metallblech legt und

durch einige reine Steine niederhält. Die erste Kufe wird zum Theil mit Wasser

gefüllt und dann werden die Beschickungen aus dem Ofen in erkaltetem Zustande

hineingebracht, bis die Kufe nahezu voll ist; man füllt dieselbe dann ganz mit

Wasser und läßt sie etwa eine halbe Stunde lang stehen; hierauf wird der Zapfen

theilweise gezogen, damit die klare Auflösung von wolframsaurem Natron in das unten

befindliche Gefäß abläuft; aus letzterm kommt sie in Pfannen, worin man sie bis zur

Bildung einer Salzhaut abdampft, worauf man sie in Kühlgefäßen krystallisiren läßt.

Die erste Kufe, aus welcher Flüssigkeit abgezapft wurde, wird mit frischem Wasser wieder

angefüllt; wenn die abgezogene Flüssigkeit in derselben nur noch 17°

Baumé zeigt, bringt man sie nicht mehr in die Abdampfpfannen, sondern

verwendet sie statt bloßen Wassers zum Auslaugen einer neuen Portion calcinirter

Masse in der zweiten Kufe; letztere hält man beständig mit der Flüssigkeit gefüllt

welche von der ersten abläuft, bis diese Flüssigkeit nur noch 1 1/2 bis 2°

Baumé zeigt; sobald die Flüssigkeit in dem Untersatz der zweiten Kufe nur

noch 17° Baumé zeigt, benutzt man sie auf angegebene Art zum Auslaugen

frischer calcinirter Masse in der dritten Kufe u.s.f.

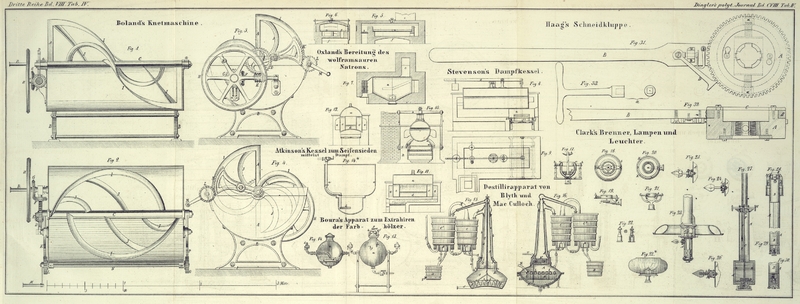

Fig. 5 ist ein

Längendurchschnitt des Calcinirofens, Fig. 6 ein

Querdurchschnitt und Fig. 7 ein horizontaler Durchschnitt desselben. a ist eine Eisenplatte, in zwei Stücken gegossen, welche die Sohle des

Ofens bildet; sie ist 9 Fuß lang, am weitesten Theil 6 Fuß breit, und 1 Zoll dick;

die Flamme und erhitzten Gase von der Feuerstelle b

streichen über sie und circuliren dann unter ihr, ehe sie in den Schornstein c treten. Die Beschickung wird in den Ofen durch das

Loch d gebracht; abgezogen wird sie durch eine Oeffnung

in der Sohlenplatte (die man während des Calcinirens durch eine Eisenplatte e geschlossen erhält) in den darunter befindlichen

gewölbten Behälter f. Je nachdem das Erz grob oder fein

gemahlen ist, enthalten die Beschickungen 6 bis 10 Ctnr. desselben; wenn der Ofen

immer in der Rothglühhitze erhalten wird, kann man in 24 Stunden 8 Beschickungen

abziehen.

Der Patentträger gibt auch noch zwei Methoden an, um aus dem wolframsauren Natron

metallisches Wolfram zu gewinnen. Die erste besteht darin, das wolframsaure Natron

mit kalter Salzsäure zu digeriren, die erhaltene Auflösung zu beseitigen und den

Rückstand noch so oft mit Salzsäure zu behandeln, bis alles wolframsaure Natron

zersetzt ist; die zurückbleibende Wolframsäure wird mit kaltem Wasser ausgewaschen

und dann auf Ziegelsteinen getrocknet; um sie zu Metall zu reduciren, vermischt man

sie dann mit rohem Oel oder Theer oder feinem Kohlenpulver, bringt das Gemenge in

einen mit Kohle gefutterten Tiegel und setzt es etwa eine Stunde lang einer starken

Rothglühhitze aus. Die zweite Methode besteht darin, das wolframsaure Natron mit

feinem Kohlenpulver zu vermengen und das Gemenge in einem mit Kohle gefutterten

Tiegel etwa eine Stunde lang einer starken Rothglühhitze auszusehen; die

Wolframsäure wird dann zu Metall reducirt und das Natron welches mit ihr verbunden

war, in kohlensaures Natron verwandelt, welches man durch Auslaugen der Masse

gewinnt.

Tafeln