| Titel: | Verbesserter Apparat zum Destilliren und Rectificiren, worauf sich Alfred Blyth und John Mac Culloch in London am 9. Sept. 1847 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. XL., S. 189 |

| Download: | XML |

XL.

Verbesserter Apparat zum Destilliren und

Rectificiren, worauf sich Alfred

Blyth und John Mac

Culloch in London am 9. Sept.

1847 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of arts, April 1848, S.

173.

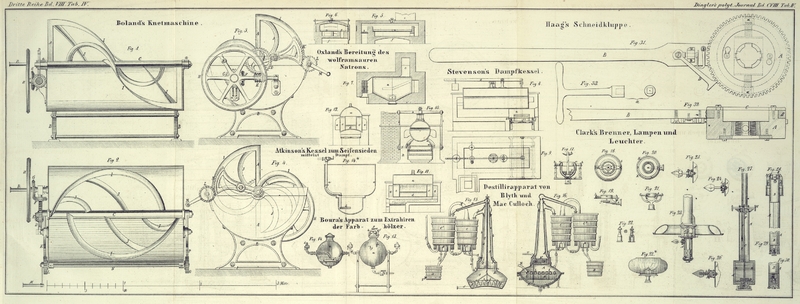

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Blyth's und Mac Culloch's Apparat zum Destilliren und

Rectificiren.

Das Destilliren und Rectificiren geschieht in einem einzigen Apparat und die

Operation geht ununterbrochen fort, von dem Zeitpunkt an wo der Apparat mit der zu

destillirenden Flüssigkeit beschickt wurde, bis dieselbe sowohl destillirt als

rectificirt ist, ohne daß hiebei viel mehr Handarbeit oder viel mehr Brennmaterial

erforderlich ist als gewöhnlich zum Destilliren allein.

Fig. 15 ist

ein senkrechter Durchschnitt dieses Apparats zum Destilliren und Rectificiren. A ist der untere Theil der Hauptblase, in welchen am

Anfang jeder Operation die Maische durch das Rohr und den Sperrhahn a eingelassen wird; der obere Theil b dieser Blase endigt sich in einen kugelförmigen Helm,

von welchem ein Schnabel c den Dampf in das

Schlangenrohr im Kühlfaß C leitet; in das Kühlfaß kommt

kaltes Wasser oder die Flüssigkeit womit die Blase am Anfang der nächsten Operation

beschickt werden soll. B, d ist die Rectificirblase; sie

ist im oberen Theil der Hauptblase so angebracht, daß zwischen den zwei Blasen

ringsherum ein enger Raum für den Durchzug des aufsteigenden Dampfs bleibt. Der

Dampf welcher von der Flüssigkeit in der Blase A

aufsteigt, erhitzt den Boden der Blase B, daher er dem

Inhalt derselben Wärme mittheilt; dabei verdichtet sich der wässerigste und

unreinste Theil des Dampfs und fällt in Tropfen von dem Boden der Blase B in die darunter befindliche Flüssigkeit; der

weingeisthaltigste und reinste Theil des Dampfs steigt hingegen zum kugelförmigen

Helm hinauf, gelangt aus dem Schnabel C in das erwähnte

Schlangenrohr und verdichtet sich darin; der verdichtete Spiritus läuft aus dem

Schlangenrohr in sehr warmem Zustande in das sogenannte Sammelbecken (safe) G und aus diesem durch

das Rohr g in den unteren Theil der Rectificirblase B, so daß dieselbe beständig mit dem zu rectificirenden

Spiritus beschickt erhalten wird. Die Wärme welche der Blase B, wie erwähnt, mitgetheilt wird, ist zwar nicht bedeutend, aber doch

hinreichend, um den geistigsten Theil der Flüssigkeit in dieser Blase in Dampf zu

verwandeln, welcher in einen kugelförmigen Helm am oberen Ende der Blase B aufsteigt und durch den Schnabel n in ein

Schlangenrohr im Faß C' (welches man mit kaltem Wasser

füllt) abzieht, worauf er als verdichteter Spiritus in ein anderes Sammelbecken H gelangt; aus diesem Becken kann der flüssige Spiritus

durch das Rohr p in ein anderes Schlangenrohr abziehen,

welches im Faß D mit kaltem Wasser umgeben ist; in

letzterem wird er so weit abgekühlt, daß er nach dem Ablaufen bei q sogleich auf gewöhnliche Art magazinirt werden

kann.

Wenn sich die Flüssigkeit in der Blase B hoch genug

angesammelt hat, läuft der Ueberfluß durch das Rohr K in

die Blase A ab; am unteren Theil der Blase ist ein (in

der Zeichnung nicht abgebildeter) Sperrhahn angebracht, damit man die Flüssigkeit

aus dieser Blase ganz oder theilweise in die Blase A

abziehen kann; ferner ist am untersten Theil der Blase A

ein weites Rohr S angebracht und mit einem Sperrhahn

versehen, um auch aus dieser Blase die Flüssigkeit abziehen zu können. Der untere

Theil der Blase A ist eingemauert und wird auf

gewöhnliche Art durch einen Ofen erhitzt.

Der Dampf welcher, wie erwähnt, in dem Raum zwischen den zwei Blasen aufsteigt, ist

der reinste und weingeisthaltigste Theil des aus der Flüssigkeit entweichenden

Dampfs; und da ein Theil von ihm auf den Flächen b, d zu

Tropfen verdichtet wird, so sind in geeigneter Lage zwei kreisförmige Rinnen r, s zum Sammeln desselben angebracht; die angesammelte

Flüssigkeit gelangt von der Rinne s durch das Rohr t in die Blase B hinab. Die

Flüssigkeit im Kühlfaß C wird allmählich warm, wo sie

dann spiritushaltige Dämpfe entbindet; damit von diesen nichts verloren geht, ist

das Faß C mit einem dicht passenden Deckel versehen, aus

welchem ein Rohr oder Schnabel Q sich bis zum

Schlangenrohr im Kühlfaß C' der Rectificirblase

erstreckt; oder dieses Rohr kann auch mit dem Rohr p

verbunden werden, welches aus dem Becken H in das Faß

D geht. Das Kühlfaß C'

kann man entweder mit kaltem Wasser beschicken oder mit der zu destillirenden

Flüssigkeit; in letzterm Fall muß die Flüssigkeit von Zeit zu Zeit durch das Rohr 8

abgezogen werden, um diejenige Flüssigkeit im Faß C

wieder zu ersetzen, welche aus demselben zum Beschicken der Blase A (mittelst des Rohrs a)

abgezogen wurde; das Kühlfaß C' wird mit Wasser oder der

zu destillirenden Flüssigkeit vermittelst des Rohrs 7 beschickt.

Sollen Flüssigkeiten destillirt werden welche Satzmehl etc. enthalten, so wenden die

Patentträger einen Rührer an, wie es gewöhnlich geschieht, damit sich diese

Substanzen nicht am Boden der Blase absetzen können; dieser Rührer besteht aus zwei

langen Armen 2, welche am unteren Ende einer senkrechten Welle 1 befestigt sind und

von denen die Ketten 3

herabhängen, welche also auf dem Boden der Blase A

herumschleifen, wenn man die Welle 1 in Umdrehung setzt.

Obgleich oben gesagt wurde, daß die Blase A durch einen

Ofen unter ihr erhitzt werden soll, so kann dieß doch auch durch Dampf geschehen,

welchen man zwischen dem Boden der Blase und einem Dampfgehäuse einleitet, wie es

bei x im senkrechten Durchschnitt, Fig. 16, zu sehen ist;

oder der Dampf kann in Röhren geleitet werden, welche innerhalb der Blase in deren

unterem Theil herumgewunden sind; oder man kann ein Dampfgehäuse außerhalb und

Röhren innerhalb zugleich benutzen.

Es ist nicht wesentlich, daß der obere Theil b der Blase

A den entsprechenden Theil d der Blase B in sich einschließt; die

Construction des in Fig. 15 abgebildeten Apparats kann daher ohne Abänderung seiner

Wirkungsweise folgendermaßen modificirt werden: Der Boden h der Blase B wird vergrößert, so daß er mit

der Blase A bei i bündig

ist; die aufrechten Seiten der Blase B werden nahe am

Boden h, sowie auch der obere Theil d ganz weggelassen, so daß diese Blase äußerlich bloß

durch den Boden h und die Seiten b begränzt ist und daher die obere Blase genannt werden kann. Der aus der

Flüssigkeit in der Blase A aufsteigende Dampf wirkt auf

den Boden h, und der wässerigste Antheil desselben

verdichtet sich, wie erwähnt, unter jenem Boden; der spiritusreichste Antheil

hingegen, anstatt rings um den oberen Theil d der Blase

B aufzusteigen, steigt durch ein weites Rohr auf

(durch punktirte Linien 9 angedeutet), welches im Centrum dieser Blase befestigt ist

und zieht von dem oberen Ende der Röhre 9 durch den Schnabel n in das Schlangenrohr des Kühlfasses C; der

andere Schnabel c muß mit dem Schlangenrohr in dem

Kühlfaß C' verbunden werden, so daß die Verbindungen der

zwei Schnäbel c und n mit

den zwei Schlangenröhren die umgekehrten von denen in Fig. 15 sind. In dem Rohr

9 kann man eine kreisförmige Rinne befestigen, um die Tropfen von verdichteter

Flüssigkeit zu sammeln und dieselben durch eine Röhre, ähnlich t, in die Blase B zu

führen.

Bei dieser Abänderung des Apparats kann man den inneren Raum der Blase B auch in zwei, drei oder mehr Fächer abtheilen, nämlich

durch senkrechte Scheidewände, welche von der Centrumröhre 9 nach den Seiten b ausgehen; jedes Fach dient dann als eine besondere

Rectificirblase, und in jedes kann man ein besonderes Ingrediens geben um dem

rectificirten Spiritus Aroma zu ertheilen.

Die Patentträger erleichtern auch das Destilliren und Rectificiren in dem

beschriebenen Apparat dadurch, daß sie in demselben ein System von Luftröhren mit zahlreichen

absteigenden Zweigröhren anbringen, durch welche ebensoviele dünne Luftströme in die

Flüssigkeit in der Hauptblase oder der Rectificirblase oder in beiden Blasen

hinabgedrückt werden können. Fig. 16 ist ein

senkrechter Durchschnitt des mit solchen Luftröhren versehenen Destillir- und

Rectificir-Apparats. K ist ein Luftrohr, um Luft

von einem Gebläse der Blase A zuzuführen; dieses Rohr

ist mit einem innerhalb der Blase A angebrachten System

horizontaler Luftröhren L verbunden, welches mit engen

Zweigröhren x versehen ist, die unter die Oberfläche der

Flüssigkeit hinabreichen; die Luft entweicht an den offenen Enden dieser Röhren x und verursacht bei ihrem Aufsteigen an die Oberfläche

eine Bewegung in der ganzen Flüssigkeit; durch diese ihre Vermischung mit der

Flüssigkeit befördert die Luft (sie mag heiß oder kalt seyn) sehr die Dampfbildung.

Diese Luft gelangt dann mit dem Dampf in das Schlangenrohr des Kühlfasses C, worin sich der Dampf verdichtet, während die Luft in

das Becken G zieht und aus letzterm durch ein Rohr

entweicht; damit aber der entweichenden Luft kein spiritushaltiger Dampf beigemengt

bleiben und folglich verloren gehen kann, thut man gut, die entweichende Luft

vermittelst des erwähnten Rohrs aus dem Becken G noch in

eine andere Schlange zu leiten, um solchen Dampf zu verdichten ehe die Luft in die

Atmosphäre entweicht. Auf ähnliche Weise wird dieses System auch bei der Blase B angewandt, wie Fig. 16 zeigt, worin U das von dem Gebläse ausgehende Rohr bezeichnet, V die Röhren innerhalb der Blase und y die absteigenden Zweigröhren.

Diese Anwendungsweise von Luft ist ein sehr gutes Mittel, um die Dampfbildung solcher

Flüssigkeiten zu befördern, welche, wie z.B. gegohrene Würze und Melasse, durch

fremdartige Substanzen verdickt und daher nicht ganz klar sind; auch ist sie für

unreines Steinkohlenöl oder Terpenthinöl zu empfehlen.

Tafeln