| Titel: | Verbesserungen in der Construction und Speisung des Hydro-Oxygen-Gebläses, um damit Platin in größern Massen schmelzen zu können; von Robert Hare. |

| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. LVIII., S. 271 |

| Download: | XML |

LVIII.

Verbesserungen in der Construction und Speisung

des Hydro-Oxygen-Gebläses, um damit Platin in größern Massen schmelzen zu

können; von Robert

Hare.

Aus dem Philosophical Magazine, Novbr. 1847, S.

356.

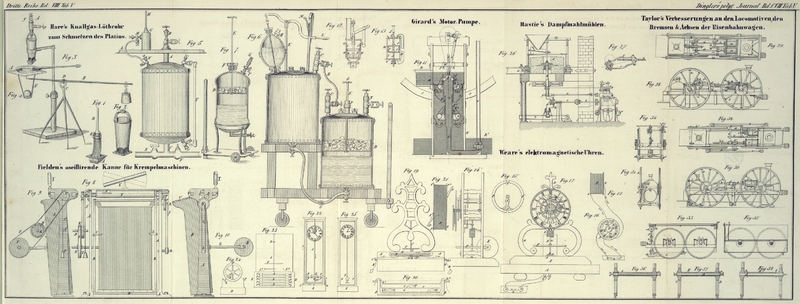

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Hare's Verbesserungen in der Construction und Speisung des

Hydro-Oxygen-Gebläses.

Als ich im Jahr 1836 von Europa nach Philadelphia zurückkam, bedurfte ich sehr

nothwendig eines Stücks Platin von einem gewissen Gewicht, während ich viel mehr

Stückchen, als zur Bildung eines solchen Stückes erforderlich gewesen wären, besaß.

Dieß veranlaßte mich neuerdings dahin zu trachten, mein Knallgas-Gebläse

wirksamer zu machen; nach vielen Versuchen gelang es mir wirklich mittelst desselben achtundzwanzig

Unzen Platin in eine Masse zu schmelzen.

Obwohl kleine Platinstückchen von vielen andern sowohl als von mir schon mittelst des

Hydro-Oxygen-Gebläses geschmolzen worden waren, konnte sich dasselbe

doch bis zum Jahre 1847 bei den Künstlern keinen Eingang verschaffen. Hr. Saxton sagte mir, daß einige während

seiner Anwesenheit in London angestellte Versuche so wenig Erfolg hatten, daß das

Vorhaben wieder aufgegeben wurde. Man hatte das Vorurtheil, daß das Metall beim

Schmelzen auf Holzkohle an Hämmerbarkeit verliere; diesem widersprechen aber meine

Versuche, welchen zufolge geschmolzenes Platin ebenso hämmerbar ist, wie die besten

durch das Wollaston'sche Verfahren erhaltenen Proben. Dr. Ure sagte, als er Proben

von Platin sah, welches ich in Form von Draht und Blättern verarbeitet und in

Stangen und Platten geschmolzen hatte, daß in ganz Europa Niemand Platin in solchen

Massen schmelzen könne; auch sagte er mir, daß das Platin so schwer zu schweißen

sey, daß man hiezu seine Zuflucht nicht nehmen könne. Hiemit stimme ich überein,

nachdem ich das Schweißen von einem geschickten Schmied versuchen ließ und zwar in

der Schmiedhitze sowohl als bei Erhitzung mit dem

Hydro-Oxygen-Gebläse. Es wurden zwar zwei Stangen unter Erhitzung bis

nahe zum Schmelzen durch Zusammenhämmern vereinigt; als aber die erhaltene Masse

kalt gehämmert wurde, trennten sie sich wieder längs der Fuge, wo die beiden Stangen

vereinigt waren.

Die Schwierigkeit scheint Folge der Schnelligkeit zu seyn, womit das Platin wieder

erkaltet. Dasselbe scheint eine geringere Wärmecapacität zu haben, als das Eisen,

und da es an der Luft nicht brennt wie Eisen, so kann es nicht aus seiner eigenen

Verbrennung mit dem atmosphärischen Sauerstoff den Nutzen ziehen wie letzteres.

Vor kurzem aber gelang es mir, mittelst des nun zu beschreibenden Instruments und

Verfahrens, hämmerbares Platin unmittelbar aus dem Erze durch fortgesetzte Anwendung

der Flamme zu erhalten. Aus einigen Proben rohen Platins erhielt ich neunzig Procent

hämmerbares Metall; dasselbe ist nicht minder hämmerbar als das beste aus

Platinschwamm dargestellte, welchen man durch Behandlung des Metalls mit

Königswasser und Salmiak erhält; doch wird es leichter matt, wahrscheinlich weil es

ein wenig Palladium enthält. Ich will nun meinen Apparat zum Schmelzen des Platins

in größeren Massen beschreiben.

In Fig. 1 sieht

man fünfzehn feine Platinröhrchen an ihren oberen Enden mit einer weiten Röhre B, D so verbunden, daß ihre Mündungen vermittelst einer angepaßten

Messingbüchse mit der weiten Röhre communiciren; die Fugen sind durch Hartloth

gedichtet. Ihre untern Enden stehen um einen halben Zoll aus einem messingenen

Kasten A hervor; sie sind in den für sie gebohrten

Oeffnungen mit Silberloth befestigt und treten in einer Linie längs einer Seite des

Kastens schief heraus; der Zwischenraum je zweier Oeffnungen beträgt etwa einen

Viertelszoll. Der Messingkasten ist mittelst Flanschen mit einer konischen

Kupferhülse Fig.

2 verbunden, deren Boden er bildet, während die über das kupferne Gehäuse

hinausgehende Röhre in einen hohlen Messingcylinder A,

Fig. 3

geschraubt wird, der oben und seitlich mit zwei Hülsen (Ansatzröhren) und

Galgenschrauben g, g versehen ist, behufs der

Befestigung darauf passender hohler Knöpfe, an welche, von den Sauerstoff-

und Wasserstoff-Reservoirs hergeleitete Röhren gelöthet sind. An letztern

sind Hähne angebracht, mittelst deren das Austreten der Gase im erforderlichen

Verhältniß regulirt wird.

Beim Verbinden der die Gase zuführenden Röhren mit dem Messingcylinder A, Fig. 3, muß man die

Sauerstoffröhre an die obere, und die Wasserstoffröhre an die untere Hülse

befestigen, weil dann die große Verschiedenheit in der Dichtigkeit dieser Gase ihre

Vermischung befördert.

Man umgibt die Platinröhrchen in ihren kupfernem Gehäuse mit Wasser,Als die Abbildung zum Original schon fertig war, zog es der Verfasser vor,

wasserdichte Büchsen mit Galgenschrauben und Hülsen anzuwenden; von

letzteren wird die eine nahe am Boden auf der einen Seite, die andere nahe

am oberen Ende auf der entgegengesetzten Seite angebracht. An der untern

Hülse wird eine Röhre befestigt, die mit einem hohen Behälter falten Wassers

communicirt, die andere leitet das Wasser in eine weite Röhre ab; auf diese

Weise kann, so lange die Operation dauert, eine Circulation unterhalten

werden. Als Unterlage dient ein Kaolin-Backstein, welcher auf der

obern Seite eine längliche ellipsoidische Vertiefung hat, in die man das zu

schmelzende Metall legt. um sie gegen eine Erhitzung zu schützen, in deren Folge die Flamme

zurücktreten und in ihnen selbst brennen, also im Cylinder A,

g, g

Fig. 3 eine

Explosion entstehen könnte; besser ist es noch, dem Wasser Eis oder Schnee

beizugeben.

Fig. 4 zeigt

eine bewegliche Platte A von Gußeisen, die ganz auf der

Spitze des eisernen Hebels D, B ruht, der an seinem Ende

unter der Platte aufwärts gebogen ist; für die Hebelspitze ist eine kleine

kegelförmige Höhlung in der Mitte der Platte angebracht. Die Hebelstange ruht

mittelst eines Universalgelenks auf dem Gestell C und

durch ein verschiebbares Gewicht an dem einen Ende des Hebels wird die Platte mit

allem Zugehör am andern Ende ins Gleichgewicht gebracht. Die Platte wird in

horizontaler Lage durch eine Kanonenkugel erhalten, die in dem Ring eines eisernen

Bügels liegt. Auf der Platte liegt eine mit Stiel versehene eiserne Pfanne, als

Träger des Backsteins, in dessen Höhlung das Metall sich befindet. Wenn der Apparat

hergerichtet und mit den Gasleitungsröhren in Verbindung gesetzt ist, so läßt man

zuerst Wasserstoff und dann Sauerstoff austreten, bis die höchste Glühhitze

eingetreten zu seyn scheint. Die Erreichung dieses Zweckes kann natürlich die

mehrmalige Adjustirung jedes Hahnes erheischen, namentlich wenn sich der Druck eines

der beiden Gase in ihren respectiven Reservoirs vermindert.

Mittelst der Handheben des Hebels und der Pfanne kann der Operator das Metall in die

zweckmäßigste Lage für die Einwirkung der Hitze bringen, während seine Hände und

sein Gesicht hinlänglich entfernt bleiben, um die Arbeit für ihn erträglich zu

machen. Beim Schmelzen von nicht mehr als vier Unzen Platin kann man die Platte

weglassen; der Operator hält dann den Stiel der Pfanne mit der einen Hand und

richtet die Hähne mit der andern Hand.

Wenn man das Gebläse mit fünfzehn Gasröhrchen oder ein noch stärkeres anwendet, in

welchem Fall die Platte nöthig ist, so müssen die Hähne von einem Gehülfen gerichtet

werden.

Fig. 5 zeigt

einen stehenden Kessel, welcher aus 3/16 Zoll dickem Eisenblech verfertigt ist, so

daß er einen ungeheuren Druck auszuhalten vermag; die Bleche werden zusammengenietet

wie bei Hochdruckdampfkesseln.

Dieser Kessel communicirt mit unseren städtischen Wasserleitungsröhren, deren Druck

von einer halben bis vier Atmosphären, oder von 7–30 Pfd. per Quadratzoll

wechselt, je nach der Anzahl und Weite der Hähne, aus welchen das Wasser behufs des

allgemeinen Verbrauchs eben abfließt; mit Hülfe derselben werden die Versuche

folglich am besten zur Nachtzeit, oder am frühesten Morgen angestellt. Der stehende

Kessel wird mit Wasser angefüllt durch Oeffnen eines Hahnes F auf der einen Seite der Röhre C, wobei man

durch den Hahn B die Luft austreten läßt. Ist er auf

diese Weise angefüllt, so wird der Hahn F geschlossen

und die Verbindung mit einer Glasglocke hergestellt, in welche Sauerstoff aus einem

Gaserzeugungs-Apparat mittelst einer biegsamen Bleiröhre eintritt; wird nun

der Ventilhahn B und der Hahn E geöffnet, so lauft das Wasser aus und seine Stelle nimmt Gas aus der

Glocke ein. Hiemit wird so lange fortgefahren, bis der eiserne Kessel genug Gas

enthält und dann der Hahn E wieder geschlossen. So oft

Gas für das Gebläse nöthig ist, braucht nur die Verbindung zwischen dem Hahn B und der obern Galgenschraube (Fig. 3) des Cylinders A

hergestellt und der

Hahn F geöffnet zu werden, damit Wasser hinzutreten und

einen Druck auf das Gas ausüben kann, dessen Ausströmen mittelst B, oder noch besser mittelst eines Hahnes von

gewöhnlicher Construction regulirt wird, dem man eine passende Stelle zwischen dem

Hahn B und dem Cylinder A

gibt.

T ist eine Glasröhre, die durch geeignete Communication

mit dem Innern den Wasserstand und folglich die Menge des Gases im Kessel

anzeigt.

G, H ist ein Manometer-Apparat, bestehend aus

einer gußeisernen Flasche von einer halben Pinte Inhalt und einer Glasröhre von 1/4

Zoll Weite im Lichten und wenigstens 5 Fuß Höhe. Die Röhre wird luftdicht in den

Hals der Flasche befestigt, so daß sie bis nahe an den Boden derselben hinabreicht.

Die Flasche wird mit Quecksilber beinahe ganz angefüllt. Wenn man nun mittelst einer

bleiernen Röhre eine Communication zwischen dem Hohlraume der Flasche und des

Reservoirs herstellt, so wird der Druck ins Gleichgewicht gesetzt und der Betrag

desselben durch das Steigen des Quecksilbers in der Röhre angezeigt.

Um Wasserstoff zum Füllen eines solchen stehenden Kessels zu erzeugen, bediente ich

mich des in Fig.

7 abgebildeten kupfernen Cylinders. Derselbe wird durch eine Oeffnung,

welche mittelst eines Schraubenstöpsels verschlossen werden kann, zur Hälfte mit

verdünnter Schwefelsäure gefüllt; in ihm befindet sich ein Trog von Kupferblech D, der wie ein Steinkohlensieb durchlöchert und an einer

kupfernen Stange E befestigt ist; in dieses Sieb werden

so viele Zinkstreifen gelegt, als es fassen kann. Die Stange geht durch eine

Stopfbüchse F in der Deckplatte des Cylinders, so daß

der Operator durch Hinunterlassen oder Aufziehen des Siebs die Reaction zwischen dem

Zink und seinem Auflösungsmittel reguliren oder unterbrechen kann, je nachdem der

Zufluß von Wasserstoffgas bewirkt, aufgehoben, vermehrt oder vermindert werden

soll.

Die Verbindung mit dem stehenden Kessel wird hergestellt und regulirt durch den Hahn

P, welcher mit einer Galgenschraube G versehen ist, um eine bleierne Röhre, wie sie beim

Füllen des Kessels mit Sauerstoff beschrieben wurde, daran befestigen zu können.

Ein anderer Apparat zur Herbeiführung von Wasserstoff ist in Fig. 6 abgebildet.

Derselbe besteht aus zwei Cylindern von Eisenblech, jeder von 40 Gallons Inhalt. Sie

sind innerlich mit Kupfer gefüttert und auf ein hölzernes Gerüste so gestellt, daß

der Boden des einen sich auf zwei Dritteln der Höhe des andern befindet. Die obern

Theile dieser Cylinder communiciren durch eine bleierne Röhre B von etwa 1/2 Zoll im Lichten, welche mit einem Hahn versehen ist; ihre

untern Theile sind mit

einer andern bleiernen Röhre von 1 1/2 Zoll im Lichten verbunden.

Auf dem höher stehenden Cylinder ist ein kugelförmiges kupfernes Gefäß von etwa 12

Zoll Durchmesser angebracht, dessen Construction es möglich macht, eine frische

Portion concentrirte Schwefelsäure einzugießen, während der Apparat im Gang ist,

ohne den Druck im Cylinder zu vermindern.

Man erhält nämlich das Ventil am Ende der am Hebel L

befestigten Stange durch den Sperrhaken M geschlossen,

schraubt den Stöpsel H heraus und gießt die Säure durch

die offene Mündung ein. Wird hierauf der Stöpsel wieder eingeschraubt und das Ventil

mittelst Hebel und Stange hinuntergedrückt, so daß die Stelle, welche es bedeckte,

nicht mehr verschlossen bleibt, so läuft die Säure aus ihrem Behälter in den

Hohlraum des darunter befindlichen Cylinders hinab. Cs versteht sich, daß das

Ventil, sobald die Säure abgelaufen ist, wieder in seine vorige Stellung gebracht

wird.

Das unterste Gefäß ist mit einem kupfernen Sieb versehen, welches an einer kupfernen

Stange befestigt ist, wie es schon bei dem kupfernen Cylinder beschrieben wurde. Das

Sieb wird mit Zink beschickt und das Gefäß zur Hälfte mit verdünnter Schwefelsäure

gefüllt. Wenn sich Zink und Säure berühren, entwickelt sich natürlich

Wasserstoffgas. So lange die Communication zwischen den oberen Theilen der beiden

Cylinder offen erhalten wird, breitet sich das Gas in beiden aus, indem es den obern

Cylinder ganz erfüllt, von dem untern aber nur jene Hälfte, welche nicht von der

Flüssigkeit eingenommen ist. Wenn aber auf diese Weise der Druck zwei Atmosphären

erreicht, was vom Manometer angezeigt wird,Ich bediente mich als Manometers eines Instruments wie G, Fig. 5; die Röhre war 2 Fuß lang und oben zugeschmolzen. so nimmt, wenn man die Communication durch die Röhre B abschließt, der Druck im untern Cylinder zu, während er im obern

Cylinder bleibt wie zuvor; in Folge davon tritt aber die Flüssigkeit aus dem untern

Cylinder durch die Röhre A, daher die Berührung der

Säure mit dem Zink abnimmt und zuletzt ganz aufhört. Wenn sich so das Gas im obern

Gefäß auf nahezu sein halbes früheres Volum verdichtet hat, beträgt der Druck nahe 4

Atmosphären. Er wird stets beinahe doppelt so groß seyn, als vor dem Verschließen

der Röhre B.

Damit aus dem untern Cylinder beinahe alle Säure ausgetrieben wird, muß das Sieb

hinuntergedrückt werden, bis es den Boden des Gefäßes berührt.

Da der Druck Anfangs 4 Atmosphären beträgt, so wird, wenn man mittelst einer am

Ventilhahn N befestigten Röhre Gas entweichen läßt,

wieder Säure an das Zink hinaufgetrieben, und dadurch eine Abnahme des Drucks

verhindert, durch welche der Proceß eine Störung erleiden könnte.

Die Gase können zum Gebrauche aus einem Recipient, in welchem sie als Knallgas

gemischt sind, auf folgende Weise ohne Gefahr fortgeleitet werden; man verfertigt

zwei Röhren mit Sicherheitsringen wie folgt:

Eine mit Silberloth zusammengelöthete kupferne Röhre, von einem Achtelszoll

Metalldicke, wird mit dem feinsten Kupferdraht vollgestopft, indem man dafür sorgt,

daß die Drähte gerade und parallel laufen. Die Röhre wird nun auf der Drahtziehbank

ausgezogen und folglich an ihren Inhalt angedrückt, bis das Metall sich so hart

zieht, daß es ohne Erhitzung nicht mehr weiter zu bringen ist. Diese ausgestopfte

Röhre wird nun mittelst einer feinen Säge in Scheiben zerschnitten, ungefähr von der

Länge ihres Durchmessers. Die Oberflächen der Scheiben werden mit einer Polirfeile

glatt gefeilt. So erscheinen sie dem unbewaffneten Auge wie die Oberfläche eines

vollen Metallcylinders. Diese Scheiben werden nun mit messingenen Ringen umgeben,

und dann in Abständen von einem Fuß oder mehr in das Leitungsrohr eingeschoben und

darin verlöthet. Unter diesen Umständen kann die hintere Scheibe, wenn sie heiß

wird, die Flamme zurücktreten machen; die vordere aber, welche außer dem Bereich

jeder möglichen Verbrennung liegt und kalt bleibt, bewirkt kein Zurücktreten; sobald

nun die Flamme über die erste Scheibe hinausgeht, wird der Operator gewarnt,

schließt natürlich den Hahn und bringt die hintere Scheibe zum Erkalten, ehe er

fortfährt.

Doch kann dieses Verfahren dadurch noch sicherer gemacht werden, daß man eine mit

zwei Hälsen versehene eiserne Flasche, zur Hälfte mit Terpenthinöl gefüllt, zwischen

das Reservoir und die Sicherheitsröhren bringt. Eine von dem Reservoir ausgehende

bleierne Röhre wird mittelst einer Galgenschraube an eine eiserne Röhre befestigt,

welche in die Flasche hinabreicht, so daß ihre Mündung sich nahe deren Boden

befindet. Die bleierne Röhre, welche durch die Sicherheitsröhren mit der Blaseröhre

communicirt, wird an den andern Hals der Flasche befestigt. Auf diese Weise muß also

das Gasgemenge erst durch das Terpenthinöl in Blasen aufsteigen, um durch die

Sicherheitsröhren zur Gasblaseröhre zu gelangen. Sollte, während dieser Proceß vor

sich geht, die Flamme durch Zurückschlagen den Hohlraum der Flasche erreichen und in

Berührung mit dem

Terpenthinöl explodiren, so entsteht eine Verbindung, welche wegen ihres

Ueberschusses an kohlenstoffhaltiger Materie an und für sich nicht explosiv ist.

Indessen treibt der auf die Oberfläche des Oels wirkende Stoß dasselbe in die

Oeffnung der eisernen Röhre und dadurch wird es chemisch sowohl als mechanisch

unmöglich, daß die Flamme den Hohlraum des Reservoirs erreicht.

Apparat zum Schmelzen von Iridium oder Rhodium oder von

Platinmassen unter fünf Unzen Gewicht.

Zum Schmelzen von Iridium oder Rhodium, oder von Platinmassen von höchstens einem

halben Pfund Gewicht, bediente ich mich eines Instruments mit drei Blaseröhrchen,

jedes von solchem inneren Durchmesser, daß man einen Draht von mehr als 1/32 Zoll

Dicke nicht hineinstecken konnte. Die hierdurch erzeugte Flamme war groß genug um

die Metallmasse zu umhüllen.

Zum Schmelzen von Platinstückchen von höchstens fünf Unzen Gewicht bediente ich mich

eines Instruments mit sieben Blaseröhrchen. Von diesen Röhrchen treten sechs durch

die Messingbüchse Fig. 1 hervor, welche den Boden des als Refrigerator dienenden kupfernen

Gehäuses Fig.

2 bildet, so daß sie in einem Umkreis von 3/4 Zoll Durchmesser gleichweit

von einander abstehen; das siebente Röhrchen tritt aus der Mitte hervor. In diese

Blaseröhrchen kann man ebenfalls keinen Draht stecken welcher über 1/32 Zoll dick

ist. Die Röhrchen der größeren Instrumente, wie die Abbildungen sie darstellen,

nehmen Drähte von 1/24 Zoll Dicke auf.

Die Blaseröhrchen können auf folgende Weise verfertigt werden: ein schmaler Streifen

Platinblech, der etwas breiter ist als die Länge des Umkreises der beabsichtigten

Röhre, wird, nachdem man ihn vorerst bloß um einen Draht gewickelt hat, so daß er

eine unvollkommene Röhre bildet, durch mehrere passende Löcher in einer Stahlplatte

gezogen. Dadurch wird der Streifen in einen hohlen Draht verwandelt; die Ränder des

Streifens sind bei demselben so in Berührung gebracht, daß sie nur einen kaum

sichtbaren Spalt wahrnehmen lassen. Ist ein Platinstreifen auf diese Weise gezogen

worden, so wird ein zweiter Streifen, der breit genug ist jenen beinahe zu

umschließen, über den ersten gezogen, wobei darauf gesehen werden muß, daß die an

den zusammentreffenden Rändern erzeugten Spalten auf entgegengesetzte Seiten kommen.

Der zusammengesetzte hohle Draht oder die so verfertigte Röhre wird zuletzt über

einen Stahldraht von dem Durchmesser der erforderlichen Höhlung gezogen.

Folgendes Verfahren Blaseröhrchen zu verfertigen, verdient, obwohl es schwieriger

ist, dennoch den Vorzug, weil das Wasser des Refrigerators nicht so leicht in ihr

Inneres dringen kann.

Man wähle ein fehlerfreies, hämmerbares Cylinderchen von Platin von etwa 3/8 Zoll

Dicke und drehe mit einem Drillbohrer von 1/16 bis 1/8 Zoll Durchmesser eine Höhlung

hindurch, die concentrisch mit der Achse lauft. Alsdann ziehe man den Cylinder im

Zieheisen so lange aus, bis das Metall die verlangte Dicke hat. Man verhindert dabei

durch zeitweises Einstecken eines Stahldrahts daß die Höhlung nicht zu eng wird.

Es versteht sich, daß das Metall so oft es durch das Ziehen hart wird, wieder erhitzt

werden muß; dabei ist für Platin eine weit höhere Temperatur erforderlich, als für

Kupfer, Silber oder Gold.

Dieses Ausglühen geschieht am besten mittelst der Hydro-Oxygen-Flamme.

Bedient man sich dazu als Unterlage der Holzkohle, so muß höchst sorgfältig darauf

gesehen werden, daß die Feuerstelle rein erhalten wird.

In der letzten Zeit fand ich, daß das Palladium als Loth für Platin dienen kann, und

da es nahezu eben so schwer schmelzbar ist als Platin, so ist es natürlich zu diesem

Zwecke dem Golde vorzuziehen, wo das Metall großer Hitze widerstehen soll. Wenn man

die äußere Fuge (offene Naht) der erwähnten doppelt gezogenen Röhren mit Palladium

löthet, sind sie ohne Zweifel beinahe eben so gut, als wenn sie aus massivem Platin

verfertigt wären.

Uebrigens habe ich auch Silber mit gutem Erfolge zum Löthen jener Theile der Röhrchen

angewandt, welche im Wasser stehen und dadurch gegen Erhitzung geschützt sind. Die

über die Messingbüchse (Fig. 1) vorstehenden

Theile können unverlöthet bleiben.

Tafeln