| Titel: | Ueber Garnwaschmaschinen, insbesondere für Türkischroth-Garnfärbereien; von L. Gantert. |

| Autor: | Longin Gantert |

| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. LXVIII., S. 326 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Ueber Garnwaschmaschinen, insbesondere für

Türkischroth-Garnfärbereien; von L. Gantert.

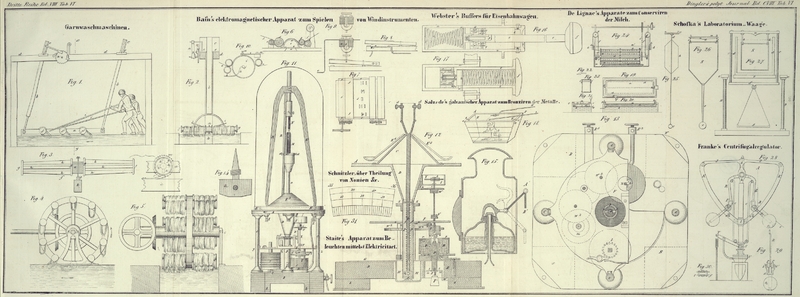

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Gantert, über Garnwaschmaschinen.

Wer sich damit beschäftigte, Garne türkischroth zu färben, weiß wie viel Zeit und

Arbeit man auf das öftere Waschen derselben verwenden muß, wie unangenehm und

ungesund diese Beschäftigung ist, namentlich im Winter, und ich hoffe daher den Dank

vieler zu verdienen durch die Beschreibung zweier Waschmaschinen, welche ihrem Zweck

vollkommen entsprechen.

Die eine ist für Geschäfte bestimmt, welche keine Wasser- oder Dampfkraft

besitzen; zwei Arbeiter waschen damit so viel, als sonst sechs bis acht von Hand

waschen konnten, und nebst diesem noch gleichförmiger.

Die andere erfordert einige Pferdekräfte zum Betriebe, leistet aber dann noch viel

mehr, und es kann ein Arbeiter allein mehrere solche

Apparate besorgen.

Fig. 1 ist

eine Seitenansicht, Fig. 2 ein Durchschnitt nach der Linie XY der von Hand getriebenen Waschmaschine. Gleiche Buchstaben bedeuten

überall gleiche Theile.

a ist ein Balken, welcher an den zwei Stangen b, b horizontal aufgehängt ist. Letztere ruhen mittelst

eines oben angefügten Querstücks c auf einem Gestell d, welches aus zwei parallel liegenden Balken besteht,

die durch Pfeiler getragen werden. Die zwei Stangen können sich bei e pendelartig hin und her bewegen, wodurch der Balken

a also eine hin und her gehende Bewegung erhält. Es

ist nothwendig, daß diese Stangen unterhalb sich in weite Gabeln endigen, durch

deren Ende und dem Balken a, wie es die Zeichnung zeigt, ein eiserner

Nagel gesteckt wird, um ein Seitwärtsschwanken der Arme, welche durch denselben

gesteckt sind, zu verhüten.

An diesem Balken befinden sich drei Arme, die in gleichen Zwischenräumen angebracht

sind und sich um ihre Achse drehen können, f, f, f. In

Fig. 3 ist

ein solcher in 1/25 seiner natürlichen Größe dargestellt. An diesen Armen wird das

Garn aufgehängt, und sie müssen daher an jedem Ende sauber gearbeitete vorstehende

Scheiben g, g haben, damit das Garn nicht von ihnen

abfallen kann. Ferner müssen sie dick seyn, um das Garn von einander zu halten,

sonst geräth es in Unordnung und wickelt sich auf; damit sie aber nicht zu schwer

werden, macht man sie nicht massiv, sondern befestigt an einem dünnern Arme der

Länge nach 4–6 Leisten h, h,

Fig. 3,

wodurch der Zweck eben so gut erreicht wird.

Denken wir uns nun, daß alle Arme voll Garn gehängt sind, welches unterhalb bis zu

den Armen ins Wasser taucht, und daß zwei Arbeiter mittelst der Stangen i den Balken a vor-

und rückwärts bewegen, so leuchtet ein, daß das Garn eben so geschwenkt wird, wie es

gewöhnlich von Hand geschieht, aber es bleibt immer nur derselbe Theil im Wasser;

der auf den Armen liegende Theil wird also nicht gewaschen. Um dieß zu vermeiden,

wird den Armen eine drehende Bewegung ertheilt, was auf folgende Weise

geschieht.

Unter dem beweglichen Balken a ist ein gleichlaufender

fester Balken k angebracht, welcher nur einen kleinen

Abstand vom obern hat; an diesem sind in Entfernungen, welche denjenigen der drei

Arme entsprechen, drei Sperrfedern l angebracht, die bei

der rückwärtsgehenden Bewegung von a in die drei

Sperrscheiben m eingreifen, welche senkrecht an den

Armen befestigt, und unter- und oberhalb etwas aus dem Balken a, in dem sie mitten eingeschnitten sind, herausschauen.

Geht nun a über diese Federn weg, so greifen dieselben

bei der Rückwärtsbewegung eine Zeit lang in die Sperrscheiben ein, bewirken daher

eine Drehung der Arme um ihre Achse, und somit ein Kehren des Garns, Während bei der

Vorwärtsbewegung die Federn über die Sperrscheiben weggleiten. Hiedurch findet also

ein fortwährendes gleichförmiges Kehren des Garnes statt so lange gewaschen

wird.

n ist nun noch eine Vorrichtung um den Arbeitern

anzuzeigen, wenn die an dem Apparate befindlichen Garne fertig gewaschen sind; sie

ist so einfach, daß keine weitere Erklärung nöthig ist. Je nachdem man nun

degraissirte, alaunte oder gekrappte Garne etc. zu waschen hat, bestimmt man, wie

vielmal das Glöcklein läuten müsse, bevor das Garn weggenommen werden darf.

Die Waschmaschine, welche in Fig. 4 und 5 von der Seite und vornen

dargestellt ist, und mittelst mechanischer Kraft betrieben wird, beruht auf den

gleichen Grundsätzen. Ein Rad, welches durch Riemen oder Zahnräder in Bewegung

gesetzt wird, und jeden Augenblick angehalten werden kann, hat an seinem Umkreise

parallel mit dem Wendelbaum festgemachte Arme, welche den vorher beschriebenen ganz

gleich sind; es steht über einem fließenden Wasser, und je nachdem man hinreichende

Kraft hat oder nicht, läßt man dasselbe mit den Armen unterhalb etwas ins Wasser

tauchen, oder nur die Oberfläche berühren. Im erstem Falle geht das Reinwaschen

schneller. Man gibt diesem Rade die gleiche Schnelligkeit wie den Waschrädern für

Zeuge. An die erwähnten Arme wird das Garn gehängt; bei den angegebenen Dimensionen

kann man 40–50 Pfd. Garn auf einmal anhängen – von gekrapptem Garn

nicht so viel – und dem Rade wird eine Bewegung gegen den Lauf des Wassers

gegeben. Ein Arm nach dem andern zieht nun das an demselben befindliche Garn durch

das Wasser, und die Garne kehren sich ohne eine andere Vorrichtung hier immer von

selbst ganz gleichförmig; es wird daher ein Pfund genau so gut wie das andere

gewaschen, und sehr schnell. Verwirrt sich das Garn an irgend einem Arme, so stellt

man die Maschine schnell ab und löst es wieder; dieß wird aber sehr selten der Fall

seyn, wenn die Maschine gut und sorgfältig gebaut ist.

Die Vorrichtung, welche als Maaßstab des Waschens dient, ist auf der Zeichnung

weggelassen und besteht ganz einfach aus einigen ineinander greifenden kleinen

Zahnrädchen, die einen Zeiger bewegen, der auf einem Zifferblatte die Zahl der

Umdrehungen des Waschrades angibt. Diese Vorrichtung ist an einer Verlängerung des

Zapfens des Wendelbaums vom Waschrade o am besten

anzubringen.

Fig. 1, 2, 4 und 5 sind in 1/50

der natürlichen Größe gezeichnet.

Es braucht Niemand zu befürchten, daß er mit den beschriebenen Apparaten die Garne

nicht eben so rein und gut waschen könne, als von Hand; sie sind längst bewährt.

Dietikon bei Zürich im Mai 1848.

Tafeln