| Titel: | Apparat zur Beleuchtung mittelst Elektricität, welchen sich William Edwards Staite am 3. Jul. 1847 für England patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. LXXII., S. 344 |

| Download: | XML |

LXXII.

Apparat zur Beleuchtung mittelst Elektricität,

welchen sich William Edwards Staite am 3. Jul.

1847 für England patentiren ließ.

Aus dem Civil Engineer and Architect's Journal, Febr.

1848, S. 49.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

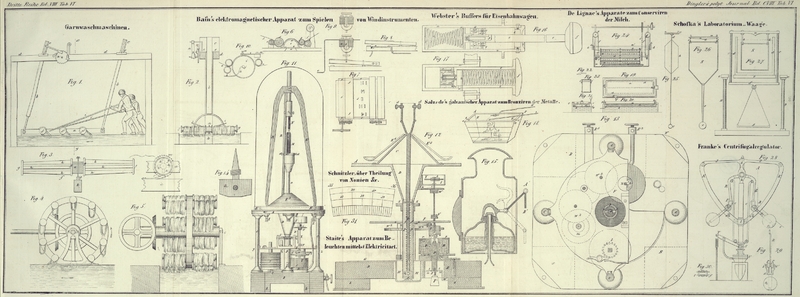

Staite's Apparat zur Beleuchtung mittelst Elektricität.

Fig. 11 ist

eine äußere Ansicht dieses Apparats; Fig. 12 ein senkrechter

Durchschnitt auf der Linie Wx von Fig. 13; Fig. 13 ist ein

Querdurchschnitt auf der Linie yz von Fig. 11.

M und N sind Kohlencylinder,

welche als Elektroden dienen, d.h. der elektrische Strom geht, wenn sie mit ihren

Enden einander gegenüber stehen, von dem einen zum andern über; man läßt sie 1/20

bis 1/2 Zoll von einander abstehen, je nach der Stärke des Stroms. Die obere

Elektrode N steckt vertical in einem Loch, welches oben

im metallenen Träger oder Dreifuß K angebracht ist und

wird darin durch Stellschrauben befestigt. Die unteren Enden der Dreifußbeine gehen

durch Löcher in der kreisrunden Hauptplatte A, und

werden durch Schrauben mit Muttern festgehalten, aber durch Holzstücke a, a von der Platte isolirt. Diese Beine haben an ihren

Enden Stellschrauben L, L, um sie sämmtlich mit einem

Leitdraht in Verbindung zu setzen, der mit einem Ende der Drahtwindung des

Regulators R verbunden ist; das andere Ende der

Regulator-Windung ist zur Klammer B²

geführt, die mit einer Stellschraube an der Seite des viereckigen hölzernen

Fundaments B angebracht ist, auf welchem der Apparat

steht; an den Ecken des Fundaments sind kurze Füße b, b, b,

b angebracht, um einigen unter der Basis hervorstehenden Theilen des

Apparats Platz zu gewähren. C und D sind Kegel, welche von entgegengesetzten Seiten des Apparats ausgehen

und deren gemeinschaftliche Achse rechtwinkelig durch eine Oeffnung im Centrum der

Hauptplatte A geht. Die Spitzen dieser Kegel sind

durchbohrt, um die verticale mittlere Achse O

aufzunehmen, welche an ihrem obern Ende eine Dille für die untere Elektrode M hat; diese Dille ist mit Stellschrauben d, d versehen, um die Elektrode, selbst wenn sie die

Dille nicht ausfüllt, vertical im Centrum derselben zu erhalten; die Dille ist

unten, wo sie das untere Ende der Elektrode aufnimmt, kegelförmig. Die Achse O ist unter der Dille cylindrisch und zwar ist dieser

Theil so lang als der Abstand zwischen den Spitzen der Kegel C und D; um soviel kann auch die Achse in die

Höhe gehen zur Ausgleichung dessen, um was eine der Elektroden während des Gebrauchs (der

Lichtentwickelung) kürzer wurde; dieser Theil der Achse bewegt sich frei in der

Scheitelöffnung des oberen Kegels. Unter ihrem cylindrischen Theil ist die Achse

eben so lang mit einem Gewinde versehen, welches eine Steigung von einer Linie hat;

dasselbe dreht sich in einer in der Spitze des unteren Kegels D befestigten Mutter e und geht durch die

Mitte eines hohlen Cylinders oder einer Hülse P hinab,

welche innen mit zwei Nuthen (f, f,

Fig. 12 und

13)

versehen ist. Ein metallenes Querstückchen Q ist unten

an die Achse O geschraubt und paßt genau in die Nuthen

an den Seiten der Hülse P, so daß es in ihr auf und ab

gleiten kann. Wenn also die Hülse P zum Umdrehen

gebracht wird, so dreht sie die Achse O vermittelst Q mit herum und macht sie durch ihre in der Mutter e sich drehende Schraube steigen oder sinken; daher die

Achse O, welche die Elektrode M in ihrer Dille führt, mit der verticalen gleichzeitig eine rotirende

Bewegung erhält, wodurch eine gleichmäßige Abnutzung der Elektroden bezweckt wird.

Die Hülse P dreht sich um einen Zapfen g auf dem Boden einer runden Metallbüchse H, die in ein Loch im Boden der Messingplatte G geschraubt ist; letztere ist an die obere Fläche des

hölzernen Fundaments B befestigt. Die berührenden

Oberflächen am Zapfen g sind zur besseren Leitung des

Stromes mit Silber überzogen. Das obere Ende der Hülse P

nimmt den unteren Theil der feststehenden Schraubenmutter e auf, so daß sich die Hülse um dieselbe wie um eine Achse drehen kann. Am

oberen Theil von P befindet sich ein Rad S mit 40 schiefliegenden Zähnen, welches durch eine

horizontal liegende doppelgängige Schraube T (mit 1/10

Zoll Steigung) umgedreht wird. An dem einen Ende der Schraube ist ein Kronrad U mit 40 Zähnen befestigt, welches durch die Getriebe

V und W auf einer

verticalen Spindel in Bewegung gesetzt wird. Diese Getriebe stehen etwas weiter

auseinander als der Durchmesser des Kronrads U beträgt

und greifen in letzteres von entgegengesetzten Seiten ein, so daß, wenn die Spindel

X etwas gehoben wird, das untere Getriebe V (mit 8 Zähnen) in die untere Seite des Kronrads

eingreift; sinkt hingegen die Spindel, so kommt das untere Getriebe außer Eingriff,

das obere Getriebe W greift in die obere Seite des

Kronrads ein, und die Spindel, indem sie fortfährt sich in derselben Richtung wie

vorher zu bewegen, theilt dem Kronrad eine umgekehrte Bewegung mit. Wird die Spindel

in der mittleren Höhe gehalten, so greift keines der Getriebe in das Kronrad ein,

welches also in Ruhe bleibt. Die Spindel X wird in ihrer

Stellung dadurch erhalten, daß sie durch eine Oeffnung in der Mitte der Platte F geht, welche an drei Säulen c befestigt ist; das obere Ende der Spindel geht durch ein Loch in der Mitte des

Bodens einer runden Messingbüchse I, welche an der Seite

des unteren Kegels D oder an der unteren Seite der

Hauptplatte A befestigt ist. Die Büchse I enthält einen Centrifugalregulator Y, aus einem Uhrfeder-Stückchen bestehend,

welches Sförmig gebogen ist, an seinen Enden zwei kleine

Gewichter h, h trägt und horizontal auf das obere Ende

der Spindel aufgesteckt ist. Wenn die Spindel sich zu schnell dreht, stiegen die

Gewichter der Feder durch die Centrifugalkraft auswärts und beginnen die Seiten der

kreisrunden Büchse zu berühren und sich daran zu reiben, wodurch die Bewegung der

Spindel gemäßigt wird; ein solcher Regulator bringt mehr Gleichförmigkeit in die

Bewegung, als die gewöhnlichen Flügel, welche durch den Widerstand der Luft wirken.

Gerade unter diesem Centrifugalregulator befindet sich ein Querstück i, welches quer durch die Spindel X gesteckt ist, so daß, wenn sich die Spindel in ihrer mittleren Höhe

befindet, wo keines ihrer Getriebe mit dem Kronrad in Eingriff ist, die Enden des

Querstücks i einem Aufhälter k begegnen, der aus irgend einem Theil des Apparats, z.B. dem Kegel D, hervorstehen und so das Umdrehen der Spindel

aufhalten kann, während, sobald die Spindel steigt oder sinkt, das Querstück dem

Aufhälter nicht mehr begegnet, sondern über oder unter demselben weggeht und der

Spindel gestattet ihre Umdrehungen wieder zu beginnen, gerade ehe eines der Getriebe

in das Kronrad eingreift. Die Spindel wird mittelst eines Zahnrads Z, welches gerade unter der mittleren Platte F an sie gesteckt ist, mit dem beständigen Bestreben

sich in einer Richtung umzudrehen, in Gang gesetzt und erhalten. Das Rad Z wird durch ein zwischen der mittleren und unteren

Platte F und G angebrachtes

Uhrwerk (mit Feder) W getrieben; dieses Rad ist so

breit, daß die Auf- und Abbewegung, welche die Spindel zuläßt, es nicht außer

Eingriff mit dem nächsten Rad des Triebwerks bringt.

Die Spindel X mit ihren Getrieben wird auf folgende Art

auf und ab bewegt, um die Entfernung der Elektroden (je nachdem es für das Licht

erforderlich ist) zu verändern: die Spindel endigt sich gerade unter dem Triebrad

Z und steht auf einer Elfenbeinplatte n auf, welche von einem kurzen verticalen

Messingstäbchen o getragen wird, dessen unteres Ende in

ein Loch auf der oberen Fläche eines vollen Cylinders p

von weichem Eisen geschraubt ist. Letzterer kann sich frei auf und ab bewegen im

Centrum einer Spule q, welche mit isolirtem Kupferdraht

umwickelt ist; das eine Ende dieses Drahts ist, wie bereits erwähnt, an die

Klemmschraube B geführt, welche ihn mit dem positiven

Pol der Batterie verbindet, das andere Ende aber mit dem Draht, welcher durch die Klemmschrauben L geht. Die Spule q des

Regulators ist auf das hölzerne Fundament B befestigt;

über sie paßt eine Kappe r aus weichem Eisen; dieses

Metall erstreckt sich aber nicht bis zum Centrum der Spulenöffnung (durch welche das

Messingstäbchen o geht), sondern die Mitte des oberen

Theils der Kappe besteht aus Messing, welches an das Eisen gelöthet ist und die

Hälfte vom Durchmesser der eisernen Kappe beträgt. Der elektrische Strom, welcher

durch die Windung des Regulators R zieht, bringt je nach

seiner Quantität, den eisernen Cylinder p zum Steigen

oder Sinken und dadurch wird auch die auf letzterm ruhende Spindel X zum Steigen oder Sinken gebracht. Unten am eisernen

Cylinder ist ein Häkchen angebracht, woran man ein Gegengewicht F¹ von solcher Schwere hängt, daß der Cylinder

gerade ins Gleichgewicht gesetzt oder bereit gehalten wird in die Höhe zu steigen,

wenn der Abstand der Elektroden ein solcher ist, daß der elektrische Strom ein

stätiges und höheres Licht erzeugen kann. Am unteren Ende des eisernen Cylinders ist

ein kleiner vorstehender Rand s angebracht, worauf die

Messingscheibe t (Fig. 12) ruht; diese

wird, wenn der Cylinder unter den neutralen Punkt sinkt, an ihrem Rande von einem

Messingring u unterstützt und bleibt hinter dem Cylinder

zurück, wenn derselbe noch tiefer sinkt, wodurch also sein Gewicht erleichtert wird;

steigt hingegen der Cylinder über den neutralen Punkt, so muß er das ganze Gewicht

der Messingscheibe t mit heben. In Folge dieser

Anordnung hat der Cylinder ein Bestreben auf dem neutralen Punkt stationär zu

bleiben, d.h. demjenigen Punkt, wo das Steigen der Spindel X das Querstück i in Stand setzt mit dem

Aufhälter k in Berührung zu kommen, um der Rotation und

folglich einer unnützen Thätigkeit des Apparats Einhalt zu thun, bis der elektrische

Strom sich der Art verändert hat, daß eine Regulirung des Abstandes der Elektroden

nöthig wird.

Der Messingring u, welcher der Messingscheibe t als Stütze dient, wird an einem Messingstreifen w befestigt; eine im Fundament B angebrachte Schraube mit gerändertem Knopf wirkt auf diesen Streifen, um

die Höhe des Ringes u adjustiren zu können.

Das oben erwähnte gleitende Querstückchen Q (in der Hülse

P) ist in Fig. 14 besonders

abgebildet; man schraubt an eine Seite desselben eine Feder aus hartem Messing, die

es beständig gegen die Seiten der Nuthen andrückt, um eine gute Leitung des

elektrischen Stroms zu sichern, welcher von der Achse in das Querstückchen und aus

diesem in die Hülse zieht.

Die Schraube T ist nicht ganz horizontal, sondern etwas

geneigt, weil das untere Getriebe V etwas kleiner ist

als das obere und daher der untere Rand des Kronrads U

der Achse der Spindel X etwas näher stehen muß.

Ueber den oberen Kegel C stülpt man einen Kegel von

weißem Glas oder Porzellan E³, welcher am Rande

etwas aufgebogen ist (Fig. 11 und 12); durch

denselben wird das Licht besser reflectirt und Staub oder von den Elektroden etwa

abfallende Asche aufgefangen.

Ueber die Elektroden M und N

und deren Gestell K bringt man einen Glassturz, welchen

man auf der Hauptplatte A befestigt; in diesem Glassturz

befinden sich kleine Oeffnungen zum Einziehen von Luft, wenn man es nicht vorzieht,

in der Platte A zwei leichte Ventile anzubringen, wovon

sich eines nach innen, das andere nach außen öffnet.

Der Draht der Regulatorwindung muß wenigstens 1/16 Zoll dick seyn, damit er sich beim

Durchgang des elektrischen Stroms nicht zu sehr erhitzt; man macht daher auch den

Regulator so groß als es die Dimensionen des Apparats gestatten.

Zwei kreisrunde Messinggewichter a, a passen über

einander auf dem Elfenbeinplättchen n, n, welches den

Zapfen der Spindel x trägt; sie dienen zur leichteren

Regulirung des Gewichts F¹ am eisernen Cylinder

p.

Will man schwache elektrische Ströme anwenden, so muß die Spindel X und ihr Zubehör sehr leicht seyn; der eiserne Cylinder

kann in diesem Falle hohl seyn, doch soll das Metall desselben nicht weniger als

eine Linie dick seyn.

Zur Erzeugung des elektrischen Stroms dient eine Batterie mit 100 Zellen, in deren

jeder nach Erforderniß 1 1/2 bis 15 Gran Zink per Minute

verzehrt werden.

Der Draht vom positiven, d.h. vom Zinkpol der Batterie wird mit der Klemmschraube B² verbunden, welche als Conductor des Stroms

durch die Regulatorwindung und dann zur oberen Elektrode hinauf dient. Der Draht des

negativen Pols der Batterie wird mit der Klemmschraube B³ verbunden, welche durch einen Kupferstreifen mit der Bodenplatte G des Apparats in Verbindung ist, so daß der vom untern

Ende der obern Elektrode N an die Spitze der untern

Elektrode M übergehende Strom von letzterer durch die

mittlere Achse O, das Querstückchen Q, die Hülse P und von deren

Zapfen in die Metallbüchse H übergeht, welche ihn zur

Platte G leitet, womit sie in metallischer Verbindung

steht, und von da durch den Kupferstreifen an die andere Klammer, von welcher aus er durch den

negativen Draht der Batterie zurückkehrt.

Man leitet den Strom zuerst durch die in Contact befindlichen Elektroden, worauf der

gehörig beschwerte Regulator die Spindel X hebt und der

Apparat so in Thätigkeit kommt, daß er die Achse O

abwärts schraubt und dadurch die Elektroden allmählich aus einander treibt, worauf

das Licht zwischen ihnen zum Vorschein kommt.

Um die aus Kohlenstoff bestehenden Elektroden zu bereiten,

stoßt man ungefähr gleiche Quantitäten Steinkohle von mittlerer Güte und präparirter

Kohks, welche unter dem Namen Church's PatentkohksChurch's Verfahren Kohks zu bereiten ist im

polytechn. Journal Bd. CII S. 21

beschrieben. bekannt sind, zu feinem Pulver. Das innige Gemenge derselben wird in

geschlossene schmiedeiserne Formen gebracht, worin es die Gestalt von Blöcken

erhält, die man dann in Stücke von der erforderlichen Gestalt zersägt. Die geformte

Masse darf nicht über 3–4 Zoll im Durchmesser haben, weil sie sonst leicht

Risse bekömmt. Das Gemenge wird in den Formen der Hitze und starkem Drucke

ausgesetzt, bis es eine sehr dichte und feste Masse bildet. Dieselbe taucht man in

heißem Zustande kurze Zeit in (trocken) geschmolzenen Zucker, zieht sie dann heraus,

läßt sie erkalten und legt sie zwischen Holzkohlen in einen verschlossenen Behälter,

welcher allmählich bis zum Rothglühen erhitzt wird, worauf man die Temperatur noch

bis zum intensiven Weißglühen steigert; auf letzterer wird der Behälter viele

Stunden oder auch 2–3 Tage erhalten. Nun kann man die noch heiße Masse, ein

zweites Mal in geschmolzenen Zucker tauchen und wie vorher wieder ausglühen; dadurch

werden die Poren der Kohle, wenigstens auf der Außenseite, noch sicherer

verstopft.

Von den cylindrischen Elektroden kann die untere etwa 8 Zoll lang seyn; je kleiner

ihr Durchmesse; ist, desto intensiver ist das Licht; je größer aber ihr Querschnitt

ist, desto länger wird sie mit einem gegebenen elektrischen Strom ausdauern. Die

obere Elektrode braucht nicht besonders lang zu seyn; man gibt ihr ein Drittel der

Länge und die halbe Dicke der untern.

Schließlich beschreibt der Patentträger ein Verfahren um die elektrischen Ströme zum

schnellen Anzünden oder Auslöschen von Signallampen (auf Eisenbahnen) anzuwenden.

Angenommen z.B. es seyen drei solche Lampen vorhanden, mit verschieden gefärbten

Gläsern, einem weißen,

einem grünen und einem rothen, welche zu gewissen Zeiten erhellt und dann wieder

verfinstert werden sollen, jedoch nicht alle zugleich, sondern jede in gewisser

Reihenfolge oder unter besonderen Umständen, so kann man dieß auf folgende Art

bewirken. In Fig.

15, welche eine solche Signallampe im senkrechten Durchschnitt darstellt,

ist A' eine metallene Stange, an welcher die Stange B' hängt; diese Stangen dienen bei jeder Lampe um den

Löscher in Thätigkeit zu setzen, welcher beim Aufziehen die durch punktirte Linien

angezeigte Lage annimmt. Die Stange B' ist nämlich mit

der Hemmung eines Uhrwerks in Verbindung gesetzt, dessen Anker mittelst eines

elektrischen Stroms abwechselnd zurückgehalten und freigelassen wird; wenn der Anker

die Stange B' in die Höhe treibt, wird das Licht der

Lampe ausgelöscht. In der Mitte des Brenners jeder Lampe befindet sich ein Ring von

feinem Platindraht, welcher den Docht berührt; wenn der elektrische Strom durch den

Platinring geht, wird derselbe glühend und entzündet also den Docht. Für einen

flachen Docht ist ein gerades Drahtstück ausreichend.

Tafeln