| Titel: | Verbesserungen an Dampfkesselöfen, worauf sich John Platt, Maschinenfabrikant zu Oldham in Lancashire, am 11. Jan. 1847 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. LXXXV., S. 404 |

| Download: | XML |

LXXXV.

Verbesserungen an Dampfkesselöfen, worauf sich

John Platt,

Maschinenfabrikant zu Oldham in Lancashire, am 11.

Jan. 1847 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1848, S.

237.

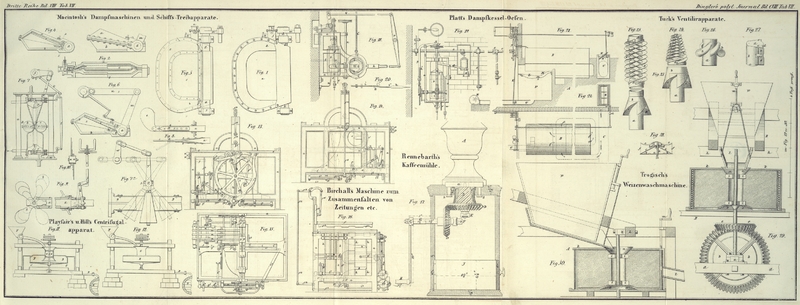

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Platt's Verbesserungen an Dampfkesselöfen.

Den Gegenstand der Erfindung bildet:

1) die Anbringung eines Ventils oder Dämpfers, welcher in geeigneten Intervallen Luft

in den Hauptcanal zwischen dem Ofen und dem Schornstein zuläßt, so daß der Hauptzug

durch den Ofen gehemmt wird; dieser Dämpfer wird durch die Wirkung des mit dem

Dampfkessel in Verbindung stehenden Dampfvisirs (steam-gauge) geöffnet oder geschlossen;

2) die Zulassung eines durch das erwähnte Visir zu regulirenden Luftstroms in den

Aschenfall;

3) die Schließung und Oeffnung des Speisungsapparates durch das Dampfvisir;

4) eine solche Form und Anordnung der Roststäbe, daß an dem der Brücke zunächst

liegenden Ende des Ofens eine Rothgluth entsteht, wodurch der vom frischen

Brennmaterial darüber streichende Rauch verzehrt wird.

Fig. 18

stellt den Apparat in Anwendung auf einen gewöhnlichen Cylinderdampfkessel im

Seitenaufrisse und Fig. 19 in der Frontansicht dar. a, a ist das

Gestell, welches das cylindrische Gehäuse b, b des

Dampfvisirs trägt; c, c ein innerer an seinem oberen

Ende geschlossener Cylinder, welcher durch den Hebel und das Gewicht d, d äquilibrirt ist. Der Raum zwischen beiden Cylindern

ist durch Wasser oder eine andere geeignete Flüssigkeit abgesperrt. Durch die Röhre

e strömt der Dampf aus dem Dampfkessel in das Innere

des Cylinders c, c. Jede Veränderung des Dampfdruckes

wird nun machen, daß der eben in der Schwebe gehaltene Cylinder steigt oder sinkt

und durch Vermittlung der senkrechten Stange f und des

gebogenen Hebels g die Stellung der Excentricumstange

h ein wenig verändert. Der Kranz i, i* des Excentricums k

ist, wie auch der Durchschnitt Fig. 20 zeigt, so

eingerichtet, daß immer nur eine Kante desselben mit dem Excentricum in Berührung

ist. Das Excentricum wird durch das Rad l und dieses

durch die an der senkrechten Achse n befindliche Schraube

m in Umdrehung gesetzt. Die Achse n wird von dem Speisungsapparat aus durch einen Riemen

umgetrieben. Die Excentricumstange h hängt an einem Seil

h*, das an die Decke befestigt ist, und da sie durch

die Hebel und Stangen p, q, r mit der Welle o in Verbindung steht, so wird diese bei erfolgender

Rotation des Excentricums k einen Theil einer Umdrehung

machen und zwar nach der einen oder der andern Richtung, je nachdem die eine oder

die andere Seite des Kranzes i, i* mit dem Excentricum

in Berührung ist. Dadurch wird auch der Hebel s, welcher

vermittelst der Stange t mit der Klappe des Feuercanals

verbunden ist, die letztere öffnen oder schließen.

Die Verbindung des Apparates mit dem Dampfkessel, dem Ofen und den Feuercanälen ist

aus Fig. 21

und 22 zu

entnehmen. Fig.

21 stellt einen cylindrischen Dampfkessel mit dem in Rede stehenden

Apparat im Längendurchschnitte, Fig. 22 im Grundrisse

dar. A ist das Mauerwerk, welches den Dampfkessel B trägt; C der nach dem

Schornstein führende Hauptcanal, welcher durch den senkrechten Canal D mit der Atmosphäre communicirt. Der Canal D wird durch eine Klappe E,

die vermittelst der Stangen und Hebel t mit der Schraube

s verbunden ist, geöffnet oder geschlossen. u, Fig. 18 und 19, ist eine

Röhre, welche das überflüssige Wasser vom Dampfvisir abführt; v eine Röhre, um zum Behuf der Reinigung Dampf durchzublasen. Wenn nun in

Folge gesteigerten Dampfdruckes der innere Cylinder c in

die Höhe geht, so bringt der Hebel g die Seite i* des Kranzes mit dem Excentricum k in Berührung; dadurch wird das Ventil E geöffnet, so daß der Zug des Schornsteins die Luft

durch den Canal D und auf diese Weise den Zug durch den

Ofen vermindert. Ist der Dampfdruck zu gering, so wird das Ventil E durch die Wirkung des Dampfvisirs geschlossen und der

zweite Theil der Erfindung tritt alsdann in Wirksamkeit. Der Aschenfall F ist geschlossen und mit einem Canal G versehen, der ihn mit dem Ventilator H verbindet. Der Canal G ist

mit einer Klappe I versehen, die in Folge der

Schwingungen der Welle o, mit der sie durch den Hebel

w und die Stange K

verbunden ist, geöffnet oder geschlossen wird. Die Schwingung der Welle o zieht ferner den Riemen, welcher den Speisungsapparat

treibt, vermittelst des Hebels x und der Gabel y nach der festen oder losen Rolle, wodurch die Speisung

in geeigneten Intervallen unterbrochen wird. z ist die

Treibwelle des Speisungsapparates mit der festen und losen Rolle 1 und 2. Fig. 22 zeigt

die eigenthümliche Gestalt und Anordnung der Roststäbe L

und M. Das Ende M ist erhöht, so daß an

diesem Ende stets eine hohe Gluth stattfindet, wodurch der von dem frisch

aufgegebenen Brennmaterial darüber hinwegstreichende Rauch consumirt wird.

Tafeln