| Titel: | Beschreibung der Weizenwaschmaschine des Mühlenbauers Trogisch zu Grunau, im preußischen Regierungsbezirk Liegnitz. |

| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. LXXXIX., S. 434 |

| Download: | XML |

LXXXIX.

Beschreibung der Weizenwaschmaschine des

Mühlenbauers Trogisch

zu Grunau, im preußischen Regierungsbezirk Liegnitz.

Aus den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des

Gewerbfleißes in Preußen, 1847, 4te Lieferung.

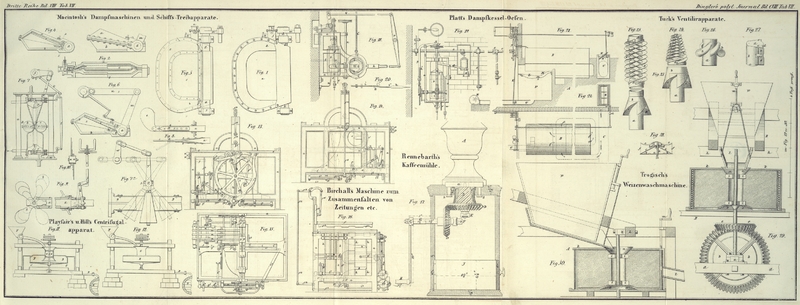

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Trogisch's Weizenwaschmaschine.

Diese Waschmaschine reinigt den brandigen Weizen auf trockenem Wege, während sonst

bei der Reinigung das Getreide befeuchtet werden muß; sie vertritt vollkommen die

besten englischen Getreide-Dörr- und Reinigungsmaschinen; ebenso würde

dieselbe in jeder gewöhnlichen Mühle den Spitzgang nicht bloß ersetzen, sondern auch

dem ganzen Mahlapparate eine wesentliche Verbesserung seyn. Zuerst will ich die bis

jetzt bei der Reinigung des Getreides vorkommenden Uebelstände andeuten und dadurch die in der Maschine

gegebene Beseitigung derselben erweisen und begründen.

Bei meiner 15jährigen Berufsthätigkeit als Müller machte ich die Erfahrung, daß der

brandige Weizen gewöhnlich das beste Weizenmehl liefert; bei der gewöhnlichen

Methode zu waschen kann man aber nie mit Zuversicht für die Güte des Mehls

einstehen, weil es durchaus schwierig ist zu beurtheilen, wie viel der Weizen schon

Wasser eingesogen hat, und wieviel demnach reiner trockner Weizen zugeschüttet

werden muß, um das richtige Zurichtungsverhältniß zu haben, welches für unsere

Steine erforderlich ist. Französische Steine sind überhaupt zur Verarbeitung von

gewaschenem Weizen gänzlich unbrauchbar. Ein Verfahren, den Weizen, ohne ihn mit

Wasser zu waschen, dennoch zu reinigen, bot zwei Vortheile dar: 1) läßt sich die

richtige Quantität Wasser bestimmen, welche zur Zurichtung des Weizens für

gewöhnliche Sandsteine erforderlich ist; 2) lassen sich immer zwei Gattungen Weizen

vorräthig halten, wovon die eine viel und die andere wenig Zurichtung bedarf, auch

hatte gewöhnlich ein Mahlgast ganz guten reinen Weizen, der andere aber brandigen;

müssen diese zusammengenommen werden, so kann, beim besten Willen, nicht Jeder das

Seinige erhalten.

Zuerst wurde der Versuch gemacht, den Weizen ebenso zu behandeln, wie man nach der

alten Methode die Graupe zwischen Stein und Lauf geschliffen hat. Dieses ging zwar

einigermaßen, aber ganz wurde der Zweck nicht erreicht. Es mußte dem Weizen etwas

zugesetzt werden, was den abgeriebenen brandigen Staub an und in sich nahm. Es

wurden Spitzörter genommen, der Abgang von dem gespitzten Getreide, für den Sack ein

Viertheil, und dieselben unter den brandigen Weizen gemischt. Durch dieses Verfahren

wurde der Weizen schon ziemlich rein; um aber den Zweck vollständiger zu erreichen,

wurden ganz trockene Sägespäne genommen, auf den Sack ein Viertheil, wodurch der

erstere vollkommen rein wurde. Als nun dieses Resultat erreicht war, wurde auf dem

Spitzgange ein Lauf von Blech hergestellt, welcher statt des Ausstreichloches eine

Stellschütze hatte, die nach Belieben 6–8 Zoll über die Lage des Bodensteines

verschoben werden konnte. Es wurde, wie gewöhnlich, gespitzt und die Steine so weit

von einander gestellt, daß sie kein Korn zerstoßen konnten und dabei das Getreide in

dem Laufe sich so anhäufen mußte, daß es über die Stellschütze ausstreichen konnte,

und so, vermöge seiner eigenen Schwere, in gedrängter Lagerreibung in die Hitze

gebracht ward, daß alle Feuchtigkeit davon verschwand. Hierauf wurden durch einen

einfachen Windfächer die gefärbten Sägespäne davon getrieben, der Weizen also gleichsam

gewaschen und gedörrt.

Dieses Mittel gewährte sehr großen Vortheil, wenn in der Ernte anhaltend nasse

Witterung eintrat; brachten nun die Mahlgäste ganz nasses Getreide zur Mühle, so

wurde es auf obige Art behandelt, und es ward so trocken, daß es zuweilen noch

zugerichtet werden mußte. Seitdem entschloß ich mich das Spitzen des Getreides nach

der alten Methode ganz aufzugeben, und reinige sämmtliches Getreide auf ähnliche

Art. Das gewöhnliche Brodgetreide wird genommen wie es zur Mühle gebracht wird, es

werden keine Sägespäne zugesetzt; dennoch wird es viel reiner und hat nicht so viel

Abgang, weil der Stein kein Korn zerstößt. Nur ist der Umstand zu beachten, daß man

nicht jeden Spitzgang dazu brauchen kann, weil bei dem gewöhnlichen Spitzen der

Stein den vierten Theil weniger Umgänge machen soll, als ein gewöhnlicher Mahlgang,

wenn der Zweck erreicht werden soll; mithin muß der Maschinenstein noch einmal so

schnell gehen, als der Spitzstein. Dieß hat mich bewogen, eine Maschine zu

construiren, wie beigegebene Zeichnung zeigt.

Die Grundfläche der ganzen Maschine ist 8 Fuß lang und 7 Fuß breit. A, A der Durchschnitt von vorn nach hinten, wie Fig. 30 zeigt.

Bei a liegt die Betriebswelle, durch welche die

Riemscheibe b und das conische Rad c die Maschine in Bewegung setzt. Diese Welle ruht in

einem Lager, welches an dem Pfannenstege d befestigt

ist. Das Rad c greift in den Trieb e, welcher an das Eisen f

befestigt ist, das mit seinem Fuße in einer eisernen Schale, die in dem Pfannenstege

d befestigt ist, läuft; es geht durch den Stein g an den Steg h, an welchen

das Buchslager festgeschraubt ist. i, i sind zwei

eiserne Kreuze, welche in das Loch des Steines g mit

ihren Enden eingesenkt und befestigt sind, durch deren Mitte das Eisen f geht und befestigt ist. k

ist der Lauf, bestehend aus zwei Theilen, welche über dem Steine g zusammengeschoben werden. Boden und Decke sind von

Holz, von 6 Säulen zusammengehalten und so durchschnitten, daß in jeder Hälfte 3

Säulen zu stehen kommen, die Rundung wird durch Eisenblech gebildet. Die Entfernung

des Laufs von dem Steine auf der Peripherie ist 1 1/2 Zoll, vom Boden nur 3/4

Zoll.

In Fig. 29 ist

B, B der Durchschnitt der beiden Seiten, welcher

genau durch das Eisen f geht. Es ist zu sehen, daß auf

den Bindesäulen nach Innen eine Reihe Dornen auf jeder Seite vorstehen, damit das

Getreide bei dem Vermahlen sich wendet. l ist eine

Stellschütze, welche durch die Stellschraube m

willkürlich hoch und niedrig gestellt werden kann; o, o ein Ansatz

am Eisen f, worauf der Stein g vermittelst des untern Kreuzes i, i ruht.

Zwischen dem Kreuze i, i und dem Ansatze o, o ist noch eine ovale Blechstürze zur Beförderung des

Ausstreichens des Getreides angebracht, weil es in der gedrängten Lage unter dem

Steine fort muß. n, n ist ein Blechtrichter in das Loch

des Steines g befestigt, um das Herumstreuen des

Getreides zu verhindern. p ist ein gewöhnlicher Rumpf

mit einem Schuh, welcher letztere durch das Eisen f in

Bewegung gesetzt wird. An der Stellschütze l ist eine

Mündung, durch welche das ablaufende Getreide geht und dann durch einen einfachen

Windfächer gereinigt wird, den man nach Willkür vorrichten kann. Daß die Steine in

allerlei Reibung den Vorzug haben, geht daraus hervor.

Tafeln