| Titel: | Verbesserungen an Locomotiven und Eisenbahnwagen, worauf sich A. V. Newton zu London, am 13. Julius 1847, einer Mittheilung zufolge, ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 109, Jahrgang 1848, Nr. II., S. 33 |

| Download: | XML |

II.

Verbesserungen an Locomotiven und Eisenbahnwagen,

worauf sich A. V. Newton zu

London, am 13. Julius 1847, einer Mittheilung

zufolge, ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1848, S.

250.

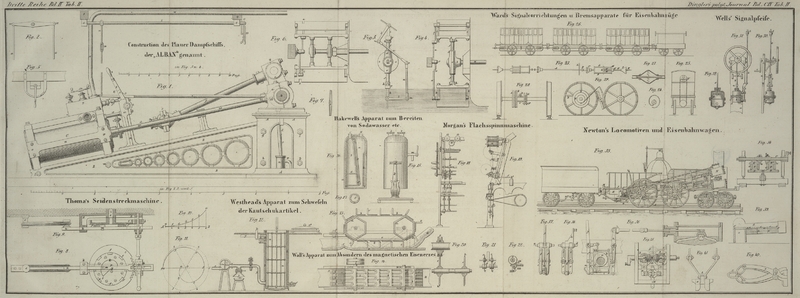

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Newton's Verbesserungen an Locomotiven und

Eisenbahnwagen.

Den Gegenstand der vorliegenden Erfindung bildet:

1) die Erzielung der erforderlichen Adhäsion an den Eisenbahnschienen, welche den Zug

in den Stand setzt, mit Sicherheit eine geneigte Ebene hinan- und

hinabzufahren, und auf diese Weise tiefe Einschnitte oder Umwege zu vermeiden;

2) die Anwendung der vollen Dampfkraft ungeachtet der veränderlichen Bewegung des

Trains, während der Fahrt über die Unregelmäßigkeiten der Bahnlinie;

3) eine Verbesserung in der construction des Locomotiv-Dampfkessels;

4) die Anordnung einer selbstthätigen Bremsvorrichtung bei Eisenbahnwagen.

Was die erste Verbesserung anbelangt, so wird sowohl beim Hinanfahren als auch beim

Hinabfahren an geneigten Ebenen die Schwerkraft des Wagenzugs angewandt, um die erforderliche Adhäsion an

eine Centralschiene zu erzielen und zwar in der Art, daß die Adhäsion im verhältniß

des Neigungswinkels und des Gewichtes des Wagenzugs zunimmt. Dieser Zweck wird

dadurch erreicht, daß man die Locomotive mit Greifrädern (gripping-wheels) versieht, welche eine längs der stark geneigten

Fläche gelegte Centralschiene umfassen.

Fig. 33 stellt

eine Locomotive nebst Tender in der Seitenansicht dar. A, A ist die gut zu befestigende Centralschiene,

welche in einer solchen Höhe über die gewöhnlichen Schienen gelegt ist, daß ihre

obere Seite nur ungefähr zwei Zoll von der Feuerbüchse absteht; der Aschenkasten

besteht daher aus zwei neben beiden Seiten der Centralschiene sich herab

erstreckenden Theilen. B, B

sind die Greifräder, welche mit einer der Schwerkraft der Last proportionalen Kraft

gegen die Seiten der Centralschiene drücken. Die Greifräder werden auf folgende

Weise in Thätigkeit gesetzt. C ist eine im

Locomotivgestell gelagerte Welle. Diese Welle und die mit ihr in Verbindung

stehenden Theile sind in Fig. 34 im Durchschnitt

und Fig. 35

im Grundriß dargestellt. D, D1 sind zwei schmiedeiserne Winkelräder,

welche über einer Leiste der Welle C verschiebbar sind,

und in zwei Winkelräder E, E1 greifen, die vermittelst der Hälse

F, F mit den Greifrädern

B, B verbunden sind. Die

Hälse F, F treten durch

starke an den inneren Enden der Winkelhebel H, H angebrachte Büchsen G, G

Fig. 33 und

34. Die

Hebel H, H sind um die

Zapfen I, I drehbar und an

ihren äußeren Enden mit Gelenken J, J1

Fig. 35

versehen.

Um die Zähne der Räder D und E genau im Theilrisse in einander greifen zu lassen, sind glatte Flächen

a, a an denselben

angebracht. Mit Hülfe einer um die Welle C gewundenen

Spiralfeder K werden die Räder D mit den Rädern E im Eingriff erhalten, wobei

sie den Schwingungen der Hebel um die Drehungspunkte I,

I nachgebend, seitwärts sich verschieben lassen. L ist eine schiebbare Stange, welche zur Aufnahme der

Drehungspunkte der Gelenke J und J1 mit einem Schlitz versehen ist.

Dieser Schlitz wirkt, je nachdem die Maschine bergan oder bergab fährt, auf den

einen oder den andern der Theile J und J1.

Wenn die Maschine auf horizontaler Bahn läuft, so wird ein Bolzen M durch das Maschinengestell und durch ein

entsprechendes Loch des Schiebers L gesteckt, um den

Schieber in einer festen Lage zurückzuhalten. Die Richtung der Gelenke ist eine

entgegengesetzte; das Gelenk J kommt nämlich beim

Hinanfahren, das Gelenk J1 beim Hinabfahren in Thätigkeit. Der Schieber L wird auf irgend eine geeignete Weise mit dem Tender verbunden. Wenn das

Locomotiv an derjenigen Bahnstelle wo sich die Centralschiene befindet angelangt

ist, und die Greifrollen die letztere zwischen sich gefaßt haben, so wird der Bolzen

M herausgezogen, so daß die ganze Kraft des Zugs auf

den Schieber L wirkt. Geht nun das Locomotiv bergauf, so

drückt das Gelenk J die Greifräder gegen die

Centralschiene, geht das Locomotiv bergab, so bringt das Gelenk J1 die gleiche Wirkung

hervor.

Sollen die Greifräder unabhängig vom Gewicht oder Widerstand des Zugs in Thätigkeit

gesetzt werden, so bedient sich der Erfinder des in Fig. 35 durch

Punktirungen angedeuteten Verfahrens. Der Schieber L

enthält nämlich an seinem inneren Ende einen Kolben, welcher in einem mit dem

Locomotivdampfkessel in Verbindung stehenden Dampfcylinder P arbeitet, und einen Hub von 5 oder 6 Zollen hat. Q ist die Röhre, die den Cylinder mit dem Dampfkessel verbindet. Die

Dampfwege sind mit einem Dreiwegehahn versehen, mit dessen Hülfe der Dampf auf beide

Seiten des Kolbens zugelassen werden kann, um beim Hinan- und Hinabfahren auf

die Gelenke J, J1 zu wirken, und die Greifräder mit elastischem

Drucke gegen die Centralschiene zu pressen.

Um den Dampf mit der zum Ersteigen einer geneigten Ebene erforderlichen Kraft wirken

zu lassen, wie unter dem zweiten Theil der Erfindung vorgeschlagen ist, kommt noch

ein zweites paar Dampfcylinder in Anwendung. N, Fig. 33,

stellt einen dieser Cylinder dar. Die Kolben derselben treiben vermittelst der

Lenkstangen O die Welle C

und theilen daher durch Vermittlung der Räder D und E den Greifrädern B eine

rotirende Bewegung mit. Ist das Ventil, welches den Dampf in die Cylinder N zuläßt, geöffnet, so wird die Maschine mit der ganzen

Adhäsion der gewöhnlichen Treibräder sowie der Greifräder auf den Schienen gehalten;

die Adhäsion der Greifräder nimmt aber in directem Verhältnisse mit dem Widerstand

oder Gewicht des Wagenzugs zu. Soll in diesem Falle der Zug nur mit der Hälfte

seiner gewöhnlichen Geschwindigkeit fahren, so bleibt sich die Quantität des

consumirten Dampfs gleich, wogegen derselbe mit seiner ganzen Kraft wirkt.

Die Figuren

36, 37

und 38

stellen eine Anordnung dar zur Verhütung der ungleichförmigen Bewegung der

Schieberventile, welche dadurch veranlaßt wird, daß die Excentrica in Folge der

Erhebung und Depression der Treibradachse ihre relative Stellung zu den

oscillirenden Achsen verändern. Es ist ohne Zweifel von Eisenbahningenieuren häufig

bemerkt worden, daß, wenn Locomotiven auf einer unebenen oder rauhen Bahn laufen,

dieselben nicht mit ihrer vollen Kraft wirken, während sie doch in Betracht, daß sie einen größeren

Widerstand als auf glatter Strecke zu überwinden haben, ihre volle Kraft ausüben

sollten. Um diese unregelmäßige Wirkung zu beseitigen, gleiten die Büchsen, welche

die Excentrica umgeben, in einem von dem Maschinengestell vermittelst Hebeln

herabhängenden Rahmen, so daß sie stets dieselbe relative Lage zu dem Gestell

beibehalten, wobei sie der Treibwelle mit ihren Excentrics eine freie Auf-

und Niederbewegung gestatten; zugleich ertheilt das Excentricum bei seiner Umdrehung

dem Rahmen, ohne Rücksicht auf die Lage der Welle, eine gleichförmige oscillirende

Bewegung. Einer der Hebel, woran der Rahmen hängt, ist an das Ende desjenigen Hebels

befestigt, welcher das Ventil vermittelst der gewöhnlichen Gabelverbindung bewegt,

indem er die schwingende Bewegung des Rahmens dem Ventilhebel mittheilt. Durch Heben

oder Niederlassen dieses Gabelhebels zwischen den Excentrics, wodurch der eine oder

der andere der beiden Rahmen mit dem Ventilhebel verbunden wird, bewirkt man die

rückgängige Bewegung der Maschine. Fig. 36 stellt den

Apparat zur Bewegung der Ventile in der Frontansicht, Fig. 37 und 38 in der

Randansicht dar. a ist eines der Excentricumpaare; b die gleitende Büchse; c,

c der oscillirende Rahmen; d die oscillirende Achse; e, e1 sind die

Hängehebel; g die Achse, welche den Hänghebel e1 und den

Umkehrungshebel trägt; h der Ventilhebel; h1 der mit dem

gabelförmigen Hebel i articulirende Schwanz des

Ventilhebels; j der durch eine Hängstange mit dem Hebel

i verbundene Umkehrungshebel. Die Hängstange muß mit

dem Schwanz des Ventilhebels gleiche Länge haben, so daß sämmtliche Hebel beim

Schwingen gleiche Bogen beschreiben. Die Gabeln m, m sind an gegenüberliegende Seiten des Verbindungshebels

i angebracht, so daß dieser, je nachdem er gehoben

oder niedergelassen wird, das eine oder das andere der Excentrics mit dem

Ventilhebel verbindet.

Die Verbesserung an Locomotivdampfkesseln, welche den dritten Theil dieser Erfindung

bilden, haben den Zweck, zu verhüten daß die Siederöhren des Dampfkessels theilweise

unbedeckt sind, d. h. sich über die Wasserlinie erheben, und der zerstörenden Hitze

des Feuers ausgesetzt sind, während die Maschine stark geneigte schiefe Ebenen

hinan- oder hinabfährt. Dieser Zweck wird dadurch erreicht, daß man quer über

den cylindrischen Theil des Dampfkessels verticale Scheidewände anbringt, die so

hoch sind, daß sie bis zum tiefsten Wasserniveau des Kessels reichen. Beim

Bergauffahren wird das Wasser am vorderen, beim Bergabfahren am hinteren Ende des

Dampfkessels eingepumpt. Es geht daher von den Pumpen nach jedem Ende des Kessels

ein mit einem Hahn

versehener Röhrenarm, so daß der Locomotivführer das Wasser beliebig nach dem einen

oder dem andern Ende des Dampfkessels leiten kann. Fig. 39 stellt einen nach

diesem Princip construirten Dampfkessel im senkrechten Längendurchschnitte dar. Die

Linie a, a bezeichnet die

Gränzlinie der obersten Siederöhren. b, b sind die Scheidewände, deren obere Kanten mit der

tiefsten Wasserlinie c, c in

gleicher Höhe sind. d, d ist

die höchste Wasserlinie. Beim Hinanfahren wird das Wasser durch die Scheidewände b, b verhindert nach dem

unteren Ende zu fließen und dadurch einen Theil der Siederöhren am oberen Ende bloß

zu legen; e, e bildet in

diesem Falle das Wasserniveau. Noch größer würde die Gefahr beim Bergabfahren seyn,

weil in diesem Fall der obere Theil des Feuerkastens g

bloßgelegt würde. Um den Kessel von Ablagerungen zu reinigen, muß zwischen jeder

Abtheilung ein Fußventil angebracht seyn.

Der vierte Theil dieser Erfindung bezieht sich auf eine selbstthätige

Bremsvorrichtung, welche die Verhütung von Unglücksfällen bezweckt, wenn nämlich die

Kuppelungen, wodurch die Theile des Wagenzugs mit einander verbunden sind, brechen

oder sich auslösen sollten. Fig. 33 stellt einen

dieser Bremsapparate in Verbindung mit dem Tender dar, und die Figuren 40 und 41 zeigen

denselben in größerem Maaßstabe abgebildet. s ist eine

vom Boden des Wagens an einer Gelenkstange t

herabhängende Zange, welche, so lange die gewöhnliche Verbindung der Wagen im

gehörigen Zustande sich befindet, durch eine Kette u von

der Centralschiene entfernt gehalten wird. v ist eine

verschiebbare Stange, welche an ihrem inneren Ende die Kette u hält und an ihrem äußeren Ende durch eine Kette w mit dem vorhergehenden Wagen verbunden ist. Wenn die

Wagen-Kuppelung bricht oder sich auslöst, so wird die Stange v vorwärts gezogen und außer Verbindung mit der Kette

u gebracht, worauf die Zange herabfällt und die

Centralschiene umfaßt, indem ihre Schenkel durch eine an den Boden des Wagens

befestigte Kette x zugedrückt werden. Auf diese Weise

wird das weitere Hinabrollen des Wagenzugs verhütet.

Tafeln