| Titel: | Verbesserte Seidenstreckmaschine; von Jos. Thoma in Zürich. |

| Autor: | Jos. Thoma |

| Fundstelle: | Band 109, Jahrgang 1848, Nr. VI., S. 40 |

| Download: | XML |

VI.

Verbesserte Seidenstreckmaschine; von Jos. Thoma in Zürich.

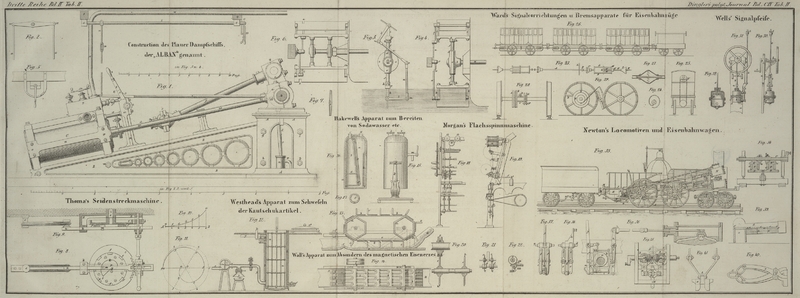

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Thoma's verbesserte Seidenstreckmaschine.

In allen Seidenfärbereien werden die einzelnen Strähne, nachdem sie gefärbt,

gewaschen und ausgewunden sind, bis zu einem gewissen Grad gestreckt. Dadurch werden

die Fasertheilchen, welche durch jene vorangegangenen Operationen, sich mehr oder

weniger vom Faden getrennt haben, wieder an denselben angezogen, so daß der Faden

wieder ein Ganzes bildet. Diese Operation hat nebenbei noch zur Folge, daß die Seide

nicht nur an Glanz, sondern auch an Güte und Dauerhaftigkeit gewinnt.

Wenn nun aber Seide gestreckt werden soll, und zudem wie es hier der Fall ist, die

Strähne auf ihre Länge je nach der Qualität der Seide 2″–4″,

also jeder Faden per Umwindung

4″–8″, so ist klar, daß bei so vielen Fäden, wie sie in einer

Strähne vorhanden sind, eine ziemlich große Kraft erforderlich seyn wird, um diese

Streckung hervorzubringen. Da dieser Widerstand, je mehr die Streckung betragen

soll, in noch viel größerem Verhältniß wächst, so kann er nur auf Kosten der Kraft

oder Zeit überwunden werden. Ein anderer Uebelstand besteht aber darin, daß die mit

den meistens noch im Gebrauch befindlichen Apparaten gestreckten Seidensträhne niemals genau

gleichmäßig gestreckt werden können, indem es nur vom Gefühle des Arbeiters abhängt,

mehr oder weniger zu strecken, was bei der Verarbeitung des Stoffes sehr merklich

werden kann.Die Apparate, deren man sich noch in den meisten Färbereien bedient, sind

ganz ähnlich den gewöhnlichen Wagenwinden. Man bringt nämlich, anstatt dem

s. g. Horn, welches bei denselben an den zu hebenden Gegenständen angesetzt

wird, einen Haken an, an welchen die Seidensträhne mit dem einen Ende, mit

dem andern dagegen an einen festen Haken angesteckt wird. Wird also die

Zahnstange in die Winde eingezogen, so wird die Seide gestreckt; da aber die

Kraft mit dem Widerstand wachsen muß, so ist es unmöglich daß der Arbeiter

bei dieser großen Kraft noch so viel Gefühl unterscheiden kann, daß er

gleiche Streckungen der Strähne hervorzubringen vermag.

Um nun mit stets gleicher Kraftanstrengung und gleicher Geschwindigkeit den sehr

veränderlichen Widerstand zu überwinden, sowie die gleichen Qualitäten Seiden genau

gleich zu strecken, ist folgende Anordnung des Streckapparates nothwendig: an der

Kurbelachse a, Fig. 8 und 9, befindet sich ein

Kolben b, welcher in ein Rad c eingreift. Der Zapfen um welchen sich dieses Rad dreht, ist in dem an

das Gestell d angegossenen Auge e befestigt. Das Rad selbst hat anstatt der Arme einen auf der vordern

Seite eingeschlossenen Boden, an welchem die Nasen oder Erhöhungen f, f, f angegossen sind. Zwischen diese Nasen wird eine correspondirende

schmiedeiserne Scheibe eingelegt, welche inwendig nach einer spiralförmigen Linie

g, h, i ausgenommen und genau stätig bearbeitet ist. Die

Scheibe selbst wird mittelst versenkter Schrauben an das Rad befestigt; die an dem

Rad angebrachten Nasen verhindern jede relative Bewegung der Scheibe in Beziehung

auf das Centrum des Rades. Unmittelbar vor dieser Scheibe befindet sich eine

schmiedeiserne horizontalliegende Stange, welche bei k

und l geführt wird; und zwar indem sie am erstern Punkt

in einer eigentlichen, dem quadratischen Querschnitt der Stange entsprechenden

geschlossenen Oeffnung läuft; beim zweiten hingegen lauft der in der Stange

angebrachte Schlitz auf der Kurbelwelle. Bei m ist ein

stählerner Zapfen mit der Stange befestigt, an welchem sich ein Röllchen von Messing

befindet, das an der spiralförmig ausgeschnittenen Oeffnung der Scheibe anliegt; bei

n ist ein Griff an der Stange angebracht; ein

ähnlicher bei o, welcher auf dem Unterlagsbalken

eingelassen und befestigt ist. Ebenso ist das gußeiserne Gestell d, d in den gleichen Balken

eingelassen, damit es gegen den auszuhaltenden Zug gesichert ist.

Wird nun eine Seidensträhne an die beiden Griffe n und

o angesteckt, sodann die Kurbel von der rechten zur linken Seite

gedreht, so wird auch das Rad c mit der damit

befestigten Scheibe sich drehen, wodurch also auch das Röllchen mit dem Zapfen m, nach der von der Spirallinie vorgeschriebenen Bahn

sich horizontal nach dem Centrum des Rades, oder vielmehr nach dem Anfangspunkt g dieser Linie sich bewegt, daher die Stange mit dem

Griff n horizontal vorwärts gezogen, und folglich die

eingehängte Seidensträhne gestreckt wird. Ist das Röllchen am äußersten Punkt g angelangt, und man treibt noch weiter vorwärts, so

wird dasselbe nach der Linie g

i folgen, und sich deßhalb wieder an den Endpunkt i der Spirale anlegen, wodurch also auch die Stange

wieder eine rückgängige Bewegung angenommen hat. Man nimmt sodann die so gestreckte

Seide hinweg, steckt wieder andere an, und wiederholt die Operation u. s. w.

Daß diese Anordnung dem Zweck entspricht, geht aus folgendem hervor: es bezeichne R den Kurbelhalbmesser, r

den Radius des Getriebes b, R, denjenigen des Rades c, ferner sey r, der größte Radius der Spirallinie = p i, und r′ der kleinste derselben = p g; P die constant an der

Kurbel wirkende Kraft, und Q der Widerstand welchen die

Seidensträhne am Anfang des Streckens darbietet, sowie Q, derselbe am Ende der Streckung, so ist: P . R/r . R′/r′ = Q für den

Anfang der Streckung; und P . R/r . R′/r″ für das Ende derselben. Nehmen wir nun für

die Wirklichkeit P = 30 Pfd., R/r = 10″/1,5″; R′/r′ = 10″/5″; R′/r″ = 10″/0,5″ so wird: 30 × 10/1,5 × 10/5

= Q = 400 Pfd. = 4 Ctr. ebenso 30 × 10/1,5

× 10/0,5 = 4000 Pfd. = 40 Cntr.; machen wir r″ noch kleiner, oder lassen wir sogar diesen

Radius = 0, d. h. lassen wir die Spirale von dem Mittelpunkt des Rades c ausgehen, so kann Q

unendlich groß seyn, oder mit andern Worten es ist uns möglich mit einer

Kraftanstrengung von 30 Pfd. die Seidensträhne zu zerreißen.

Hat man also verschiedene Qualitäten von Seide welche gestreckt werden sollen, so

nehme man von jeder Sorte eine Strähne, hänge diese an den Griff o ein, an das andere Ende der Strähne hänge man einen

Haken mit welchem man Gewichte verbinden kann, lege dann so lang Gewichte zu bis die

Seide ihre gehörige Streckung erhalten hat, und bemerke die für jede Sorte

aufgelegten Gewichte. Man kann also diese so erhaltenen Werthe von Q in

den Ausdruck: P

R/r . R′/r″= Q′ setzen, und man erhält sodann den Werth von

r″ = P/Q

R/r . R′.

Da der Widerstand Q anfangs der Streckung = 0 ist, so hat

man nur den Radius p i der Spiralscheibe so groß zu

machen, daß die Stange mit dem Griff n weit genug gegen

o vorgezogen werden kann, um die Seidensträhne

leicht an die beiden Griffe anlegen zu können.

Nimmt man also den so gefundenen Werth von p i, sowie den

gefundenen von r″

= p g und construirt so viele Scheiben als es Sorten von

der zu streckenden Seide gibt, so kann man jeder Sorte ihre gehörige und allen

Strähnen die ganz gleiche Streckung geben, indem man nämlich für jede Sorte die

bezeichnete Scheibe einlegt.

Nehmen wir bei der Construction der Scheibe eine gewöhnliche Spirallinie an, so

setzen wir stillschweigend voraus, daß der Widerstand im gleichen Verhältniß wachse,

wie die Streckung zunimmt (natürlich bei gleicher Kraftäußerung auf die Kurbel).

Dieß ist jedoch in der Wirklichkeit nicht der Fall, sondern der Widerstand wächst,

wie schon früher bemerkt, in größerem Verhältniß, als die Streckung zunimmt. Bei

Anwendung der gewöhnlichen Spirale muß also entweder die Kraft etwas zunehmen oder

die Geschwindigkeit etwas ungleichförmig werden.

Soll jedoch die gleiche Geschwindigkeit und die gleiche Kraftanstrengung verlangt

werden, so hat man bei der Construction der Spirale folgenden Weg einzuschlagen:

wenn die Seide auf oben benannte Art zur Probe gestreckt wird, so beobachte man das

Gewicht, welches aufgelegt werden mußte, um die Strähne z. B. auf einen halden Zoll

zu verlängern. Trägt man nun auf eine Linie A B

Fig. 10 so

viele gleiche Theile auf, als man Streckungen zu ½″ vorgenommen hat,

errichtet in den Theilpunkten senkrechte Linien und trägt auf diese nach einem

Maaßstab die den Streckungen correspondirenden Gewichte auf, so wird man, indem die

Endpunkte der errichteten Senkrechten miteinander verbunden werden, eine Linie a b c d e f erhalten, welche in Bezug auf die Linie A B das Gesetz ausspricht, wonach der Widerstand der zu

streckenden Seide wächst, und nach diesem Gesetze muß die Spirale construirt werden.

Wird die gesuchte Linie eine Gerade, so wird die Spirale eine gewöhnliche, d. h.

eine gleichförmig steigende.

Hat man nun aus dem Werth der letzten Senkrechten 6 a,

welcher also Q, vorstellt, den Werth von Q′ gesucht, so

trage man diesen in Fig. 11 vom Punkt o nach a ab; beschreibe aus o einen

Kreis mit dem Radius = a o + der Größe welche angibt wie

viel die Seide gestreckt

werden soll, also z. B. = 3½″, theile sodann diesen Kreis in so viele

Theile als auf A B Theilpunkte sind, und trage die

Ordinaten f1, e2, d3, c4, b5 und a6 von den

Theilpunkten 1, 2, 3, 4, 5 und 6 des Kreises radial einwärts ab, so erhält man die

gesuchte Spirallinie a b c d e f g, welche der Aufgabe

Genüge leisten wird. Auf diese Art construirt man für jede Seidensorte eine

Spiralscheibe und paßt sodann alle genau auf die Radscheibe an, so daß dieselben

leicht hinweggenommen und wieder ersetzt werden können.

Tafeln