| Titel: | Vorrichtung zum Ein- und Auslösen zweier Transmissionen während ihres Ganges; von Jos. Thoma. |

| Autor: | Jos. Thoma |

| Fundstelle: | Band 109, Jahrgang 1848, Nr. XXXI., S. 185 |

| Download: | XML |

XXXI.

Vorrichtung zum Ein- und Auslösen zweier

Transmissionen während ihres Ganges; von Jos. Thoma.

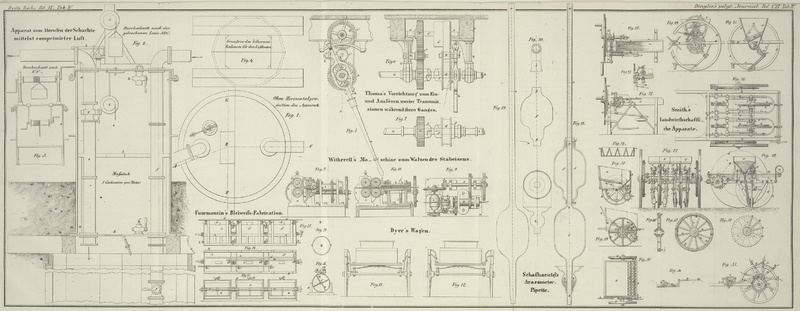

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Thoma's Vorrichtung zum Ein- und Auslösen zweier

Transmissionen.

Ueberall wo in Fabriken Transmissionen zur Fortpflanzung der Kräfte angewendet

werden, findet man sogenannte Auslösungen, d. h. Vorrichtungen, mittelst deren man

an einem Wellbaum die Fortpflanzung der Kraft plötzlich aufheben kann.

Diese Vorrichtungen bestehen bekanntlich darin, daß man solche Transmissionen durch

plattes Aneinanderstoßen zweier Wellbäume trennt, sodann auf den treibenden Wellbaum

eine Hülse mit sogenannten Wolfszähnen befestigt, welche gegen den (andern) zu

treibenden Theil der Transmission gerichtet sind; auf dem andern Wellbaum, welcher

in und außer Gang gesetzt werden soll, bringt man eine ganz ähnliche Hülse mit

entsprechenden Zähnen an, die aber nach der Richtung der Transmission verschiebbar

ist, indem die Hülse eine Nuth und der Wellbaum eine entsprechende Erhöhung hat.

Greifen nun diese einander entsprechenden Zähne ineinander, so muß der zweite

Wellbaum die Bewegung des erstern annehmen; soll die Bewegung plötzlich aufgehoben

werden, so zieht man die verschiebbare Hülse mittelst eines Hebels zurück, so daß

die Zähne außer Eingriff kommen; soll diese Bewegung wieder hergestellt werden, so

hat man die verschiebbare Hülse wieder gegen die andere hinzuziehen, um den Eingriff

zu bewerkstelligen. Wenn aber erstere Welle etwa 100–600 Umdrehungen per Minute macht, je nachdem ihr Zweck es erfordert, und

man will die zweite in Ruhe befindliche Welle mit ihr verbinden, wo also letztere,

sobald der Eingriff erfolgt, plötzlich die Bewegung der erstern annimmt, so muß dieß

wie man leicht einsieht, einen ungeheuren Stoß verursachen, und die Folge davon ist,

wie die Erfahrung lehrt, das Absprengen der Hülsenzähne, sowie derjenigen der

treibenden und getriebenen Räder, überhaupt der Ruin der Transmission und der damit

in Verbindung stehenden Maschinen. — Um diesem Umstand zu entgehen, hat man

kein anderes Mittel, als das Wasserrad, die Turbine oder Dampfmaschine abzustellen

und alsdann im Zustand der Ruhe die erforderliche Verbindung herzustellen. In diesem

Falle kommen also alle Maschinen der Fabrik, die von diesem Wasserrad etc. getrieben

werden, außer Thätigkeit, eine Störung, welche für den Fabrikbesitzer und für die Arbeiter gleich

unangenehm ist. Oft erfordert es sogar die Arbeit, welche eine Maschine zu

verrichten hat, daß dieselbe continuirlich fortgesetzt werde, wie es z. B. beim

Ausbohren und Poliren eines Dampfcylinders oder beim Abdrehen einer Glättwalze für

Papiermaschinen etc. der Fall ist, weil durch das Abstellen und wieder in Gang

setzen der Arbeitsmaschinen stets Absätze entstehen, die, wenn sie auch noch so

unbedeutend sind, nie mehr an dem Gegenstand völlig ausgebessert werden können.

— In dieser Hinsicht ist es also gewiß vortheilhaft, die Verbindung ohne

Abstellen des Wasserrades etc. bewerkstelligen zu können.

Ehe wir zu der hiezu nothwendigen Einrichtung übergehen, wollen wir noch kurz

betrachten, in welchen Fällen hauptsächlich solche Auslösungen anzubringen sind:

1) In allen Arbeitssälen oder Werkstätten, wo Räder- und Riemenwerke

vorkommen, damit man im Falle eines einem Arbeiter zugestoßenen Unglücks nicht

zuerst das entfernte Wasserrad etc. abstellen muß, während welcher Zeit sich das

Unglück vergrößern könnte. Wenn ferner in solchen Werkstätten Riemen herunterfallen

oder zerrissen werden, so schlingen sie sich meistens um die andern herum, wodurch

auch diese zerrissen werden und überhaupt Zerstörungen angerichtet werden können,

falls man nicht frühzeitig genug die Transmission abstellen oder auslösen kann.

— In solchen Fällen bringt man die Auslösung immer an demjenigen Ende des

Saales an, wo die Kraft des Motors zuerst übertragen wird.

2) In sehr vielen Fällen arbeiten gewisse Maschinen nur während einer gewissen

Tageszeit, andere Maschinen arbeiten dagegen Tag und Nacht; in diesem Falle hat man

darauf zu achten, daß man nur die nothwendige Transmission laufen läßt und bringt

also die Auslösung dort an, wo die nicht stets im Gange befindlichen Maschinen

aufhören.

3) Sehr häufig kommt es vor, daß die Wasserkräfte sehr veränderlich sind, daß bei

gewissen Jahreszeiten, ja oft sogar bei gewissen Tageszeiten (z. B. wenn das Wasser

durch ein Vorrecht zu einem andern Zwecke abgegeben werden muß) eine Dampfmaschine

zur Nachhülfe angewendet wird. In diesem Falle ist es am geeignetsten die Auslösung

in der Nähe der Dampfmaschine anzubringen.

Die Einrichtung der in Frage stehenden Auslösung ist folgende:

In Fig.

5–7 ist a der vom Wasserrad, der Turbine oder

Dampfmaschine herkommende Wellbaum; b derjenige, welcher

ausgelöst werden soll. Auf a befindet sich ein Stirnrad

c, an dessen Nabe die mit Zähnen versehene Hülse e angegossen ist; dieses Rad sammt Hülfe ist auf der

Welle fest. Auf dem Wellbaum b befindet sich eine Rolle

g, an deren Nabe ebenfalls eine Hülse f angegossen ist, deren Zähne in diejenigen der Hülse

e passen. Diese Nabe läßt sich mit der Rolle g hin und her schieben, indem in derselben eine oder

zwei Nuthen, und auf dem Wellbaum h entsprechende

Erhöhungen angebracht sind. Um dieses Verschieben zu bewerkstelligen, ist auf der

andern Seite der Nabe bei g eine Vertiefung eingedreht,

in welche man 2 Halbringe i (die man aus der vordern

Ansicht ersieht) einlegt, welche mit einander durch Schrauben verbunden werden

können. Jeder Halbring hat in der Mitte einen Zapfen, welche von dem bügelartig

gebogenen Hebel h in Schlitzen gefaßt sind. Wird also

der um n drehbare Hebel nach der Richtung der

Transmission hin und her gezogen, so kann auch der Ein- oder Ausgriff der

Hülsenzähne f hervorgebracht werden. — In das Rad

c greift ein kleines Wechselrad c″, welches sich

um einen an dem Hänggerüst angebrachten Zapfen m dreht;

in c″ greift ein

anderes Rad c′,

welches auf der Achse a′ fest ist. Auf derselben Achse befindet sich auch eine

feste Rolle d, die 4–5 Fuß breiter als d ist. Der Wellbaum a′ wird bei p, p in Lagern gehalten, welche entweder von

den beiden Hänggerüsten q, q

getragen, oder auch an die beiden Balken r, r befestigt werden können. Ueber die beiden Rollen d und d′ wird ein Riemen geschlungen, welcher so schlaff ist, daß

er die Rolle d unten nicht berührt, sondern frei auf d′ aufliegt. Je

nach der Größe der zu übertragenden Kraft der Welle b′ kann man diesen einfach oder

doppelt aufeinander genäht anwenden. An dem Hebel h

befindet sich bei l ein Auge, an welches ein Zapfen

befestigt ist, woran sich eine Rolle k frei bewegen

kann. Bei n hat der Hebel ein anderes Auge, durch das

eine kreisförmig gebogene Führung gesteckt ist, welche durch Supporte in ihrer

richtigen Lage erhalten wird. Der Hebel h soll bis auf

die gewöhnliche Mannshöhe gegen den Fußboden reichen; damit er aber die Passage

nicht versperrt, schneidet man ihn oben ab und macht einen sogenannten Ansetzhebel

o, welcher leicht eingesteckt und wieder abgenommen

werden kann.

Nehmen wir nun an, die Welle a drehe sich mit ihrer gehörigen Geschwindigkeit; b dagegen sey in Ruhe, also ausgelöst, und man wolle

letztere, während a im Laufe ist, mit dieser verbinden.

Der Bügelhebel h befindet sich in der gezeichneten

Stellung, welche er annehmen wird, wenn der Ansetzhebel a hinweg ist und keine Kraft an demselben wirkt, weil die Lage des

Schwerpunkts diese Stellung bedingt. Die Welle a′ wird also auch die Bewegung von

a angenommen haben so wie die Rolle d′; der Riemen

wird aber die Bewegung der Rolle d nicht mittheilen

können, weil er keine Spannung hat. Setzt man nun den Hebel o an und zieht ihn gegen die Lage der punktirten Linie x, während er sich um die Wellbaumsachse dreht und das

Auge n auf seiner Führung hinschleift, so wird die Rolle

k den Riemen spannen, und folglich die Rolle d′ die Bewegung

auf den Wellbaüm b übertragen müssen. Man spanne nun den

Riemen so lange, bis man beobachtet hat, daß die Welle b

ungefähr gleich viel Umdrehungen macht wie die Welle a,

was man an den Zähnen der beiden Hülsen leicht bemerken kann. Ist dieser Moment

eingetreten, so ziehe man den Hebel plötzlich nach der Längenrichtung des Wellbaumes

gegen die feste Hülse e; der Eingriff der

correspondirenden Zähne wird also erfolgen ohne den geringsten Stoß zu verursachen,

weil beide Wellen die gleiche Geschwindigkeit im Eingriffsmoment der Zähne hatten.

Nimmt man den Ansetzhebel o wieder hinweg, so wird der

Bügel wieder seine vorige Stellung aufsuchen.

Soll die Verbindung der Wellen wieder aufgehoben werden, so setze man den Hebel an

und ziehe nach der entsprechenden Richtung an demselben. Da jedoch der Druck,

welchen die Zähne der Hülse e auf diejenigen von f ausüben, sehr bedeutend seyn kann, und man also beim

Auslösen der Zähne die davon herrührende Reibung zu überwinden hat, so kann man in

den meisten Fällen nur mit großer Anstrengung die Zähne auseinander bringen. Diesen

Umstand können wir aber bei unserer Anordnung gar leicht beseitigen. Man mache

nämlich die Rolle d circa einen Zoll im Durchmesser

kleiner als die Rolle d′; will man alsdann auslösen, so spanne man den Riemen auf

oben erwähnte Art; dadurch wird also wegen Uebersetzung der Rollen, die Welle b′ derjenigen von

a etwas vorlaufen müssen, wodurch die Zähne der

Hülfe f′ von

denjenigen der Hülse e zurückgeschoben und somit außer

Eingriff gesetzt werden; man hat alsdann höchstens noch ein wenig am Hebel h rückwärts zu ziehen, um circa 1 Zoll Spielraum zwischen den Zähnen hervorzubringen.

Nehmen wir ferner an, die Welle a werde von einem

Wasserrad, die Welle b dagegen von einer Dampfmaschine

getrieben und beide Wellen seyen ausgelöst. Man lasse beide Maschinen im Gang; ist

der Beharrungszustand des Wasserrades eingetreten, d. h. hat dasselbe seine

bleibende Geschwindigkeit erreicht, so regulire man die Dampfmaschine durch den

Zustrom des Dampfes, bis sie die Geschwindigkeit des Wasserrades erreicht hat (was

man ebenfalls am besten an den Zahnen beider Hülsen beobachten kann) und alsdann kehre man ein. Man

kann also hier die gewöhnliche Auslösungsart ohne Schaden anwenden. Hiebei ist

jedoch zu bemerken, daß man, um allen Unglücken vorzubeugen, niemals einkehre oder

die Verbindung beider Wellen vornehme, während beide Kraftmaschinen in Ruhe sind;

denn geschieht dieses, und man läßt sodann beide Maschinen laufen, so wird anfangs

wahrscheinlich entweder das Wasserrad die Dampfmaschine treiben müssen, oder

umgekehrt. Ist ersteres der Fall, so wird bei jedem Hub ein Moment eintreten, wo der

Druck des Dampfs auf den Kolben gerade so groß ist als die Wirkung, welche vom

Wasserrad her auf den Dampfkolben ausgeübt wird; in diesem Moment haben die Keile,

welche die Verbindung der Zäume an dem Kurbel- und Balancierzapfen

bewerkstelligen, keine Pressung von den zu verbindenden Theilen auszuhalten, und

dieselben werden also bald von der einen Seite, bald gar nicht, und bald von der

andern Seite her gedrückt, und weil sie durch die Bewegung der Schubstange in

geneigte Stellungen kommen, so können sie sich sehr leicht herausschaffen. Welche

Zerstörungen an der Maschine selbst, sowie an den sie umgebenden Gegenständen

dadurch aber angerichtet werden können, hat die Erfahrung schon gezeigt; denn nehmen

wir an, der Zaum, welcher die Kurbel mit der Schubstange verbindet, sey auf diese

Art abgefallen, so daß die Schubstange frei am Balancier hängt, welcher von der

Dampfmaschine noch in Bewegung gesetzt wird; wo nun dieselbe aufzusitzen kommt oder

hängen bleibt, richtet sie Zerstörungen an, wenn sie wegen ihrer Stärke nicht

bricht.

Bei betrachteter Vorrichtung befindet sich der horizontale Wellbaum a, b circa 12–15 Zoll

unter dem Balkenwerk r, welche Höhe man gewöhnlich

anwendet, um Platz für Rollen und Riemen zu haben; und für solche Fälle ist es

leicht möglich die ganze Vorrichtung zwischen zwei Balken r, r oberhalb der Transmission anzubringen.

Erlaubt es aber die Localität nicht, so kann man den Wellbaum a, auch in der gleichen Höhe wie a, b seitwärts anbringen und ohne wesentliche Aenderungen

nach dem gleichen Princip verfahren.

Tafeln