| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zum Schneiden und Trennen von Vegetabilien, sowie an Pflanz- und Säemaschinen, worauf sich Henry Smith am 23. März 1847 in England ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 109, Jahrgang 1848, Nr. XXXIII., S. 190 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Verbesserungen an Maschinen zum Schneiden und

Trennen von Vegetabilien, sowie an Pflanz- und Säemaschinen, worauf sich

Henry Smith am 23. März 1847 in England ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Jan. 1848, S.

389.

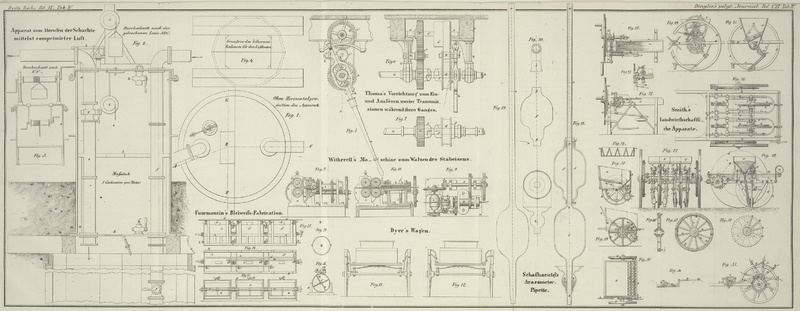

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Smith's Verbesserungen an Landwirthschastlichen

Maschinen.

Den Gegenstand vorliegender Erfindung bildet:

1) eine neuconstruirte Häckselschneidmaschine;

2) eine verbesserte Säemaschine;

3) eine verbesserte Pflanzmaschine;

4) eine Maschine um den Dünger in Reihen abzusetzen oder über das Feld zu

vertheilen;

5) eine Maschine zum Oeffnen und Ausbreiten des Grases behufs der Heubereitung;

6) eigenthümlich construirte auf landwirthschaftliche Maschinen und andere Wagen

anwendbare Räder.

Fig. 21 stellt

die verbesserte Häckselschneidmaschine im Seitenaufrisse, Fig. 22 im Grundriffe und

Fig. 23

im theilweisen Verticaldurchschnitte dar. a, a ist der Trog, in welchem das zu zerschneidende

Material gleichförmig ausgebreitet wird. Dieser Trog ist auf starken Trägern, die

das Maschinengestell bilden, befestigt. c ist eine

cannelirte in einer Oeffnung des Trogbodens gelagerte eiserne Walze; d die eiserne Preßwalze, welche glatt, an ihrer

Obersfläche jedoch mit Stiften besetzt ist. Die Achsenenden der Walze d liegen in zwei Stücken e,

e, die sich an der Seite des Trogs vertical

verschieben lassen, und oben durch eine Querstange f mit

einander verbunden sind. Die unteren Seiten der verschiebbaren Stücke sind durch

Gelenke mit einem belasteten Hebel g verbunden, mit

dessen Hülfe die Walze d gegen das auf dem Boden des

Trogs ausgebreitete Stroh niedergedrückt wird. Von dem vordern Theile der Stange f erstreckt sich eine gußeiserne gekrümmte Platte h und an die untere Kante dieser Platte ist ein

elastischer stählerner Drücker i befestigt, welcher

gegen das im Troge befindliche Stroh drückt. Dieser Drücker besteht aus einer

gebogenen Stahlplatte und da er an die Schieber e, e befestigt ist, so steigt und fällt er gleichzeitig mit

der Walze d. Beim Auflegen und Ausbreiten des zu

schneidenden Strohs über dem Trogboden muß man den belasteten Hebel g erheben, um die Walze d

und den Drücker i in die Höhe zu heben; das Material

kann sodann über die cannelirte Walze c und die

Leitwalze j vorwärtsgeschoben werden. Läßt man nun den

Hebel g fallen, so kommt das Gewicht der Walze d und der Drücker i auf das

Material zu liegen und hält dasselbe während der Operation des Schneidens fest. An

ein Schwungrad k, dessen Achse in Seitenträgern gelagert

ist, sind die krummen Messer m, m befestigt. Dieses Schwungrad wird mittelst einer an dem Ende der Achse

l befestigten Kurbel n

in Rotation gesetzt, wobei die Messer die hervorragenden Enden des Strohes

abschneiden. Ein an der Welle l befindliches Winkelrad

p greift in ein entsprechendes Winkelrad q, an dessen Rückseite ein Stirnrad befestigt ist,

welches in ein entsprechendes an der Achse der Leitwalze j befindliches Rad greift. Ein an der Achse der Walze j festgekeiltes Getriebe r

greift in ein Zahnrad s; die Achse des letzteren enthält

ein Getriebe t, welches in ein an der Achse der Walze

c befindliches Rad u

greift. Das nämliche Getriebe t steht auch mit einem

Kuppelungsrade o in Eingriff und dieses greift in ein ähnliches

an der Achse der Preßwalze d befestigtes Rad v. Hieraus ergibt sich, daß, wenn man die Kurbel n umdreht, die Messer und, in Folge des Rädereingriffs,

auch die Walzen c, d, j in Rotation gelangen und das Stroh den Messern

entgegenführen. Um die Operation zu erleichtern, kann an dem Achsenende der Walze

j eine zweite Kurbel w,

welche im Verein mit der Kurbel n wirkt, angebracht

werden.

Vorn am Trog ist ein stählernes Mündungsstück x, x angeschraubt und so adjustirt, daß die Messerschneiden

sich an demselben reiben und dadurch fortwährend geschärft werden. Um den Druck der

Messer gegen die Stahlfläche zu reguliren, ist die Achse l durch Adjustirschrauben mit der Kuppelung y

verbunden; um ferner nöhigenfalls die Rotation der Preßwalze d schnell einhalten zu können, ist ein seitlicher Hebel z vorgerichtet, gegen den der Arbeiter seinen Körper

stemmt und dadurch das Kuppelungsrad o mit dem Rade v der Preßwalze außer Eingriff bringt, wodurch die

Rotation gehemmt wird. Das Schwungrad wird eingehalten, indem der Arbeiter mit dem

Fuße einen Bremshebel Fig. 21 und 22

niederdrückt

Die verbesserte Säemaschine ist Fig. 24 im Seitenaufrisse

und Fig. 25

im senkrechten Querdurchschnitte dargestellt. A, A sind die Räder; B, B ist das horizontale Maschinengestell, welches an

seinem vorderen Ende die Achsen aufnimmt; C, C zwei in verticaler Lage an das Gestell befestigte

gebogene Träger. Diese Träger nehmen die Achse a auf, an

welcher der Säetrog so hängt, daß er stets in senkrechter Lage verharrt. Die Räder

A drehen sich um Zapfen, die an den Seiten des

Gestells B befestigt sind. An der Nabe eines dieser

Räder ist das Zahnrad c befestigt, welches bei

erfolgender Vorwärtsbewegung der Maschine das Zahnrad d

in Umdrehung setzt. Letzteres greift in das Rad e,

welches an dem Ende einer kurzen cylindrischen um die Achse a sich drehenden Röhre f befestigt ist. Das

andere Ende dieser Röhre enthält ein größeres Rad g,

welches in ein an der Achse i befestigtes Rad h greift. Die Achse i geht

durch den Säetrog und setzt die Löffelräder (cup wheels)

k in Rotation. Es wird nun einleuchten, daß in Folge

der Fortbewegung der Wagenräder die Löffel, welche die Mündungen mit der Saat

versorgen, in Rotation gesetzt werden. Die Umdrehungsgeschwindigkeit der Löffel k hängt von den Dimensionen des Räderwerks ab; wird

daher eine Veränderung in der Geschwindigkeit verlangt, so setzt man bei d ein Rad von verschiedenem Durchmesser ein. Die Achse

dieses Zwischenrades sitzt daher an einer adjustirbaren Hülse, welche in dem krummen Schlitz eines an

der Seite des Trägers C befestigten Arms l gleitet.

Die innere Einrichtung des Saattrogs D ist Fig. 25 im

Durchschnitte dargestellt. Die in diesen Behälter geschüttete Saat gleitet die

geneigte Ebene m hinab und gelangt durch eine Oeffnung

n in den unteren Theil des Trogs, wo in Folge der

Umdrehung der Löffelräder k die Löffel der Reihe nach

ihre Quantität Samen auffangen und in die Röhre p fallen

lassen. Von da wird der Samen durch den Trichter q in

die Messerröhre (coulter-tube) r geleitet. Diese Messerröhren, deren Anzahl der Anzahl

der Löffelräder entspricht, sind in einer Reihe auf einer Welle s, s angeordnet, deren

Träger t, t an die untere

Seite des Gestells B befestigt sind.

Das Eigenthümliche in der Construction der Messerröhre liegt darin, daß sie aus zwei

Theilen besteht, welche durch ein Scharnier u mit

einander verbunden sind, wodurch der untere Theil der Messerröhre je nach den

Unebenheiten des Bodens sich heben und senken kann. Indem nun die Saat durch die

Röhre hinabsinkt, wird sie genau in die durch das Messer v geschnittene Furche geleitet. Ein an dem Arm x des Messers gehängtes Gewicht w hat den

Zweck, das Messer hinabzudrücken, und mit Hülfe einer kleinen am hinteren Theil des

Rahmens B angebrachten Winde y kann das Messer, wenn die Maschine nicht in Wirksamkeit ist, in die Höhe

gewunden werden.

Die verbesserte Pflanzmaschine ist Fig. 26 im Grundriß, Fig. 27 in der

Endansicht und Fig.

28 im Längendurchschnitte dargestellt. Die Tragräder A, A laufen um Zapfen,

welche von den Seiten eines starken rectangulären Rahmens B, B hervorragen. An der unteren Seite dieses

Rahmens in der Nähe seines vorderen Endes sind zwei Träger angebracht, worin eine

über die ganze Breite der Maschine sich erstreckende horizontale Welle gelagert ist.

In den Abbildungen sind nur zwei Paar Pflanzstöcke dargestellt, ihre Anzahl ist

jedoch unbeschränkt. Die Welle C ist ferner durch Arme

a unterstützt, welche an die vordere Stange des

Gestells geschraubt sind und an deren innere Enden Röhren gelöthet sind, in denen

sich die Welle dreht. Diese Arme a haben aber eigentlich

die Bestimmung, die Gestelle oder Rahmen b, b zu tragen, welche zu dem nachher näher zu

bezeichnenden Zweck einer Oscillation fähig sind.

An die untere Seite der Rahmen b sind die Träger c, c befestigt, in denen

eine kurze Welle d gelagert ist. An ihren untersten

Enden enthalten die Träger Hülsen für die Pflanzstöcke. An die Welle d ist ein Laufrad D

befestigt, welches das hintere Ende des Gestells b

trägt, und an die Arme

dieses Rades ist ein Stirnrad E geschraubt. Die obere

Seite jedes der Rahmen b ist mit Trägern e, e versehen, welche ein

wenig seitwärts von der Welle d eine horizontale Welle

f aufnehmen. Letztere enthält ein in das Rad E greifendes Getriebe g,

ferner ein Paar Winkelräder h. Diese Räder greifen in

ähnliche i, deren Büchsen verlängert sind und in Lagern

k liegen, welche mit der inneren Seite der Träger

e, e verbunden sind.

Diese Büchsen bilden eine Führung für die oberen Enden der Pflanzstöcke F; sie sind inwendig mit einer Rinne versehen, zur

Aufnahme einer Leiste, womit die Pflanzstöcke versehen sind. l ist eine in dem Rahmen b gelagerte

viereckige Welle, welche in ihren Lagern schwingen kann. Diese Welle trägt ungefähr

in ihrer Mitte einen Winkelhebel m, dessen mit Rollen

versehene Enden ein doppeltes mit Hebedaumen versehenes Rad n

Fig. 28

umfassen, welches sich an der horizontalen Welle C

dreht. Zu beiden Seiten des Winkelhebels m und an der

nämlichen Welle mit ihm ist ein Federhebel o befestigt,

und zwar für jeden Pflanzstock ein solcher. Diese Hebel umfassen mit ihren andern

Enden die an den Pflanzstöcken angebrachten Hälse. Wenn daher den Hebeln eine

auf- und niedergehende Bewegung mitgetheilt wird, so bewegen sie die

Pflanzstöcke auf und nieder. G, G sind die Samenbehälter, von deren jedem eine Leitungsröhre p nach der unteren Hülse des Pflanzstockes sich hinab

erstreckt. Die Zuführung des Samens von jedem Behälter wird durch einen Schieber

regulirt, und dieser wird durch Hebel bewegt, welche ihre Bewegung von dem Hebel o herleiten; das untere Ende der Samenröhre p ist geschlossen, wenn sich der Pflanzstock in seiner

tiefsten Lage befindet. Durch die Fortbewegung der Maschine werden die verschiedenen

Maschinentheile in Bewegung gesetzt. An den Speichen der Tragräder A, A sind nämlich ein Paar

große Stirnräder H, H

befestigt, welche in ein Paar an den Enden der Achse C

befestigte Getriebe I, I

greifen, und sofort die mit dieser Welle verbundenen Theile in Thätigkeit setzen;

die übrigen Theile der Maschine werden durch die Rotation der Räder D getrieben.

Die Wirkungsweise der Maschine ist folgende. Wenn die Maschine über das in Reihen zu

besäende Feld gezogen wird, so setzt in Folge der Rotation des über den Boden

hinwegrollenden Rades D, das Stirnrad E das Getriebe g und die

Winkelräder h, h in

Bewegung. Diese Räder ertheilen, indem sie in die Räder i, i greifen, den Pflanzstöcken F ein continuirlich rotirende Bewegung. Dieselbe

Vorwärtsbewegung der Maschine setzt aber vermittelst der Tragräder A und des Räderwerks H und

I auch die Welle C und

mit dieser die mit Hebedaumen versehenen Räder n in Umdrehung. Die

Hebedaumen, welche dem Winkelhebel m eine oscillirende

Bewegung ertheilen sollen, sind auf der Peripherie des Rades so angeordnet, daß wenn

ein Daumen die Rolle an dem oberen Ende des Hebels m in

die Höhe hebt, die Rolle an dem unteren Hebelarm in einen entsprechenden

Zwischenraum tritt, wodurch der Zweck einer oscillirenden Bewegung erreicht wird.

Diese Bewegung theilt sich dem mit m an einer Achse

sitzenden Hebel o mit, so daß begreiflicher Weise der

Pflanzstock abwechselnd in die Erde gedrückt und wieder herausgezogen wird. Der

Hebel o ist elastisch, um jeder harten Substanz, welche

die Spitze des Pflanzstockes nicht durchbohren kann, nachgeben zu können. Die

nämliche oscillirende Bewegung des Hebels o öffnet und

schließt die Schieber des Saatbehälters; und wenn der Pflanzstock in die Höhe geht,

nachdem er ein sauberes Loch in das Erdreich gebohrt hat, so zieht sich sein

conisches Ende in die Hülfe zurück, wodurch die aus der Samenröhre in die Hülse

führende Oeffnung frei wird, so daß der in dieser Röhre enthaltene Samen in das

betreffende Loch fallen kann. Das benachbarte Paar der Pflanzstöcke ist so

eingerichtet, daß es in Thätigkeit kommt, wenn die Maschine sich gerade um die

Hälfte des Abstandes zwischen zwei abgesteckten Löchern derselben Linie vorwärts

bewegt hat. Wenn die Maschine ihre Arbeit gethan hat, so hebt man die Räder D vermittelst einer Walze und Ketten vom Boden auf, so

daß die Räder H jetzt das ganze Gewicht der Maschine

tragen; sodann rückt man die Getriebe und Räder I und

H außer Eingriff, so daß nun die Maschine ohne

weitere Wirksamkeit auf die Seite geschafft werden kann.

Die verbesserte Maschine zur reihenweisen Absetzung und Ausbreitung des Düngers ist

Fig. 29

in der Seitenansicht, Fig. 30 im Grundriß und

Fig. 31

im Längendurchschnitt dargestellt. A, A ist der Kasten des Karrens; B, B sind die an einer gewöhnlichen Achse C sitzenden Räder. Der zur Aufnahme des Düngers

bestimmte Trog D läßt sich zum Behuf der Entleerung am

Zapfen a in die Höhe heben. Dieses geschieht mit Hülfe

eines gebogenen Hebels b, dessen Niederdrückung das Horn

c veranlaßt den unteren Theil des Trogs in die Höhe

zu heben und dadurch den Dünger den Walzen zuzuführen. An die Speichen eines der

Karrenräder ist ein Zahnrad d, d, d und an das andere Karrenrad ein kleineres

Zahnrad e, e befestigt. Das

letztere setzt die Entleerungswalze, das erstere die Vertheilungswalze in Rotation.

Am Boden des Karrens ist eine mit mehreren Zahnreihen besetzte Walze f gelagert, deren Achsenende ein Zahnrad g enthält, welches durch seinen Eingriff in die Zähne

des Rades e während der Fortbewegung des Karrens die Walze f in Rotation setzt. Auf diese Weise wird der Dünger aus

dem Trog D geleitet, zerschnitten und durch eine im

Boden des Karrens befindliche Oeffnung h geleitet. Um

diese Operation zu befördern, ist eine andere Walze i,

von deren Peripherie eine Reihe krummer Arme hervorsteht, in der Nähe der Walze f so angeordnet, daß bei ihrer Rotation die krummen Arme

zwischen den Stiften oder Messern der Walze f

hindurchgehen und dieselben von jeder anhängenden Substanz befreien. Die Walze i wird vermittelst des Eingriffes der Räder k und g in einer Richtung

umgetrieben, welche derjenigen der Walze f

entgegengesetzt ist. Die krummen Arme des Rades i werden

durch eine Reihe an die Rückseite des Karrens befestigter Schaber gereinigt. Besteht

der Dünger aus einem pulverisirten oder trockenen Material, so bedeckt man die Arme

der Walze i durch eine Klappe oder einen Schieber l. Durch die Oeffnung h

fällt der Dünger auf eine mit mehreren Reihen von Stiften oder krummen Armen

besetzte Walze. Diese Walze wird dadurch in Rotation gesetzt, daß ein an ihrer Achse

befestigtes Getriebe in den an das Karrenrad befestigten Nadkranz d greift, und in Folge ihrer Rotation breitet sie den

Dünger in Form eines breiten Bandes über dem Erdreich aus. Soll jedoch die Maschine

den Dünger reihenweise z. B. in Furchen liefern, so läßt man die Vertheilungswalze

m weg, und bringt anstatt ihrer eine Reihe von

trichterförmigen Leitungen, wie solche in Fig. 32 dargestellt sind,

unter der Oeffnung h an. Der Abstand der Mündung dieser

Leitungen richtet sich nach dem Abstände, unter welchem die Düngerreihen auf dem

Erdboden niedergelegt werden sollen. Bei Anwendung des trockenen Düngers rückt man

das Rad g mit Hülfe des Hebels p außer Eingriff, bringt dagegen ein an dem Hebel r befindliches Kuppelungsgetriebe q mit dem

Rade e und mit einem an der Achse der Walze f hinter dem Rade g

befindlichen Getriebe s in Eingriff. Dadurch wird der

Walze f eine der vorherigen entgegengesetzte Rotation

ertheilt, und anstatt den Dünger zu zerschneiden, treibt sie denselben aus der

krummen Leitung durch die Qeffnung h in den darunter

befindlichen Vertheilungsapparat.

Die Verbesserungen an der Heubereitungsmaschine beziehen sich erstens auf eine neue

Anordnung zur Unterstützung der Stäbe welche die Zähne oder Zinken enthalten,

zweitens auf den Apparat um die Zinkenräder vom Boden in die Höhe zu heben. Fig. 33 stellt

die Heumaschine mit den an derselben angebrachten Verbesserungen im Seitenaufrisse

dar. Es sind zwei Büchsen mit radialen Armen a, a vorgerichtet, deren äußere Enden eine Stange b enthalten. Diese Stangen sind vermittelst Winkeleisen

mit den radialen Armen verbunden und um Bolzen drehbar, welche durch die Winkeleisen und die Enden

dieser Arme gehen und eine Art Scharnier bilden. An jedem Ende der Stangen b befindet sich ein gabelförmiges Stück c mit Schenkeln von verschiedener Länge, und diese

Gabeln ruhen auf den Enden der an die Arme a genieteten

Federn d. Der Zweck dieser Federn ist, die Stäbe b durch den Druck gegen die Gabeln in einer solchen Lage

zu halten, daß die Zinken stets in der Richtung des Halbmessers stehen und dennoch

jedem während ihrer Rotation ihnen dargebotenen Hindernisse des Bodens nachgeben

können. Die Zahnräder an der Achse der Laufräder sind in einem an jeder Seite der

Maschine angeordneten Gehäuse e eingeschlossen und diese

Gehäuse bilden die Lager für die Achse f der Zinkenräder

und der zur Umkehrung der Bewegung dienlichen Getriebe, sie enthalten ferner die

Achsen für die Laufräder der Maschine. Ein an der Seite des Gehäuses e angebrachtes Oehr dient zur Aufnahme eines Bolzens,

welcher einen Arm oder Hebel g mit diesem Gehäuse

verbindet. Das andere Ende des Arms g ist mit einem im

Maschinengestelle gelagerten halben Zahnrade h

verbunden, in das eine endlose Schraube i greift; die

Achse dieser Schraube kann durch eine Kurbel in Umdrehung gesetzt werden. Um nun die

Eggenzinken auf den Erdboden niederzulassen, braucht man nur die Schraube i umzudrehen. In Folge dieser Rotation macht durch

Vermittlung des Zahnrades h und der Stange g das Gehäuse e zu beiden

Seiten der Maschine eine gleitende Drehung und bringt die Zinkenräder in die

geeignete Lage.

Fig. 34 ist

eine Modification der Vorrichtung zum Erheben der Eggenräder. Ein Arm g zu beiden Seiten der Maschine ist mit einer in

geeigneten Lagern verschiebbaren Zahnstange k verbunden,

in deren Zähne ein kleines Getriebe l greift. Diese

Getriebe sitzen an einer im Gestelle gelagerten Querwelle und werden mittelst einer

Kurbel m umgedreht. Die Wirkungsweise dieser Anordnung

gleicht der vorher beschriebenen vollkommen, doch muß die Kurbel, wenn das Zinkenrad

von dem Erdboden abgehoben ist, mittelst eines Bolzens oder Sperrkegels in der

gegebenen Lage gehalten werden.

Die Verbesserungen an Lauf- oder Wagenrädern für landwirthschaftliche

Maschinen und andere Fuhrwerke sind in den Fig. 35 und 36

dargestellt. Diese Räder bestehen zum Theil aus Schmiedeisen und zum Theil aus

Gußeisen, und sind erforderlichenfalls mit hölzernen Felgenkränzen versehen. Fig. 35 stellt

eines der verbesserten Räder im Seitenaufrisse, Fig. 36 im senkrechten

Querdurchschnitte dar. Die Speichen dieser Räder sind schmiedeiserne elliptische

Röhren; an dem in die Nabe tretenden Ende der Speiche bei b ist die Röhre ein wenig ausgeschweift, in das andere Ende derselben

ist ein Pflock c getrieben. Der Patentträger biegt nun

einen eisernen Kranz in die Form eines Kreises von geeignetem Durchmesser und nietet

ihn an die äußeren Enden sämmtlicher Speichen. Dieses Radscelett legt er sodann

flach auf eine kreisrunde Platte Fig. 37, schiebt solide

Metallblöcke e, e zwischen

die Speichen, deckt eine äußere Platte über diese Stücke und schraubt sie dicht auf

die Bodenplatte. Auf diese Weise entsteht eine Form mit einer centralen Vertiefung,

in welche die Nabe des Rades gegossen wird. In diese Vertiefung kommen geeignete

Kerne zur Bildung der Achsenbüchse, und zur Erleichterung der Nabe, indem man, wie

Fig. 36

zeigt, einen Theil derselben hohl darstellt. Durch Eingießen des geschmolzenen

Metalls in diese centrale Form wird die Nabe des Rades gebildet und die Befestigung

der Speichen an ihren inneren Enden erzielt. Hierauf wird das Rad aus der Form

genommen, ein hölzerner Felgenkranz f, f, f an den Reif d, d befestigt und endlich

auf die gewöhnliche Weise ein schmiedeiserner Radkranz aufgezogen.

Tafeln