| Titel: | Das Barometer von Lefranc. |

| Fundstelle: | Band 109, Jahrgang 1848, Nr. XLIX., S. 280 |

| Download: | XML |

XLIX.

Das Barometer von Lefranc.

Aus Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, 1848, Nr.

7.

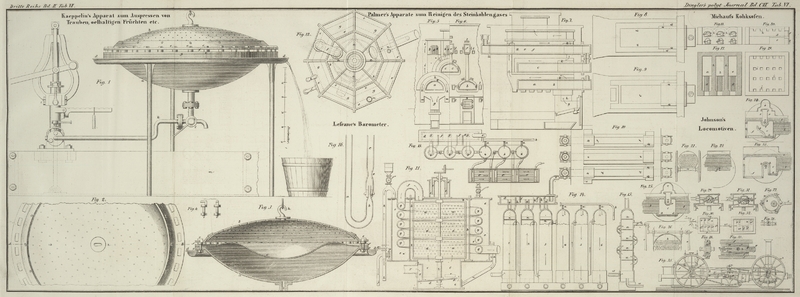

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Lefranc's Barometer.

Jeder, der sich mit genauen Barometermessungen beschäftigt hat, kennt die

Schwierigkeit, das Barometer längere Zeit vollkommen luftleer zu erhalten. Deßhalb

wurde auch die Einrichtung von Bunsen mit großem Beifalle

aufgenommen. Es ist aber auch bekannt, daß das Bunsen'sche Barometer nur von sehr geschickten Glasbläsern angefertigt werden

kann, und sehr leicht dem Zerbrechen ausgesetzt ist, weßhalb auch seine Anwendung

sich sehr wenig verbreitet hat.

In den Annales des ponts et chaussées 1846, zweites

Semester, S. 316, beschreibt Hr. Lefranc ein Barometer,

welches die Vorzüge des Bunsen'schen besitzt, aber ganz

frei von dessen Nachtheilen ist, denn es kann von Jedem, der nur einigermaßen

Glasröhren zu biegen und auszuziehen versteht, leicht angefertigt werden, und ist

dem Zerbrechen sehr wenig ausgesetzt. Deßhalb dürfte eine kurze Angabe der

wesentlichsten Verbesserung, die es darbietet, hier nicht am unrechten Orte

seyn.

Die Fig. 16

zeigt einen Durchschnitt des unteren Theiles des Heberbarometers. Die Röhre a ist wie gewöhnlich heberförmig gebogen, und der kurze

Schenkel b endigt nahe über dem Buge in einer conischen,

höchstens noch 1 Millim. Oeffnung darbietenden Spitze. Darüber wird ein guter, etwas

conischer Kork so gesteckt, daß die Spitze 8 bis 10 Millim. über denselben

herausragt. Auf diesem Kork steckt eine Glasröhre c, von

der Weite und Beschaffenheit des langen Schenkels, welche unten etwas conisch

erweitert, mit einem verdickten Rande versehen, und etwas darüber zu einer

Verengerung e ausgezogen ist.

Nachdem man die Hauptröhre gefüllt und gut ausgekocht hat, so daß sie fast bis zur

feinen Oeffnung des kurzen Schenkels voll Quecksilber ist — was keine

Schwierigkeit in der Ausführung darbietet — steckt man den Kork auf, und auf

diesen die Röhre c, umwickelt den Kork und die darunter

und darüber befindlichen Röhrentheile mit einem Streifen mit Leimwasser bestrichener

Blase, umbindet diese mit einem Faden, und richtet das Instrument auf, worauf sich

das Quecksilber in die Röhre c ergießt. Es wird so viel

nachgegossen, daß bei Neigung des Instruments das Quecksilber bis e steht.

Hr. Lefranc gibt noch ausführlich die Art des

Verschlusses, die übrige Construction und die Art des Aufhängens an, in Bezug worauf

auf die Quelle verwiesen werden mag. Aber zu erwähnen ist, daß man wohl thut den

Kork d auf eine feste Unterlage aufzusetzen, damit man

nicht Gefahr laufe durch das Eindrücken des Stöpsels in e beim Verschluß die Röhre im unteren Knie abzubrechen.

Außer dem Hauptvorzuge, der Luft keinen Zutritt zur Toricelli'schen Leere zu gestatten, hat dieses Barometer auch noch den,

bei schnellem Neigen nicht dem Zerschlagenwerden ausgesetzt zu seyn, weil das

Quecksilber durch die Oeffnung nur langsam nachtritt, und deßhalb niemals ein sehr

heftiges Anschlagen stattfindet.

Tafeln