| Titel: | Verbesserungen im Schlichten des Garns, worauf sich William Todd zu Holcombe Brook, bei Bury in der Grafschaft Lancaster, am 24. Febr. 1847 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 109, Jahrgang 1848, Nr. LIX., S. 344 |

| Download: | XML |

LIX.

Verbesserungen im Schlichten des Garns, worauf

sich William Todd zu

Holcombe Brook, bei Bury in der Grafschaft Lancaster, am 24. Febr. 1847 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Jul. 1848, S.

397.

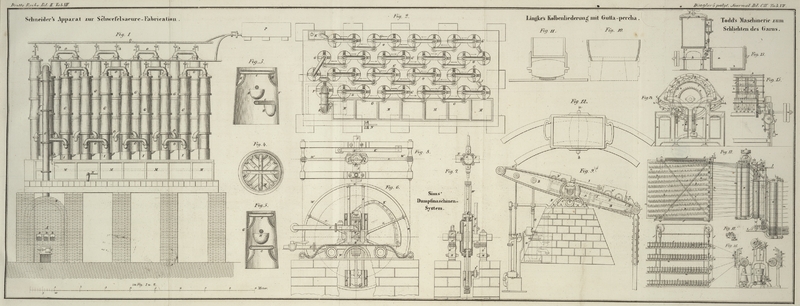

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Todd's Verbesserungen im Schlichten des Garns.

Den Gegenstand vorliegender Verbesserungen bildet

1) eine neue und eigenthümliche Methode nebst geeignetem Apparat das Garn auf der Spule oder auf

dem Garnbaum zu schlichten, ohne nöthig zu haben dasselbe abzuwickeln;

2) eine verbesserte Methode in Verbindung mit einem geeigneten Apparate, das Garn

während des Aufwindens zu trocknen;

3) ein eigenthümlich eingerichtetes Spulengestell nebst Apparat zum Aufbäumen oder

Aufziehen der Kette.

Diese Verbesserungen sind, wie der Patentträger bemerkt, mit einer großen Ersparniß

an Garn, Zeit und Mühe verbunden; die Anzahl der Kettenfäden läßt sich leichter

abändern.

Fig. 13 stellt

die Maschine zum Schlichten des Garns auf der Spule oder auf dem Baum im

Längendurchschnitte dar. a, a ist ein Behälter oder Trog zum Kochen der Schlichte mittelst Dampfs,

welcher aus der siebartig durchlöcherten, mit einem Hahn c versehenen Röhre b, b entweicht. Das zu schlichtende Garn kommt in den Behälter d, d. Dieser ist mit einem

genau passenden Deckel f, f

versehen, welcher mittelst der Schraubenklampe g, g luftdicht aufgeschraubt wird. Der Behälter d wird auf folgende Weise luftleer gemacht. Die

vermittelst einer Riemenrolle i bewerkstelligte Rotation

der Welle h ertheilt nämlich dem Kolben k der Luftpumpe l durch

Vermittlung der Kurbel m und der Verbindungsstange n eine senkrecht hin- und hergehende Bewegung.

Ist die Luft genügend aus dem Behälter d, d herausgeschafft, so wird die Communication zwischen

der Luftpumpe und dem Behälter durch einen Hahn abgeschlossen, dagegen diejenige

zwischen den Behältern a, a

und d, d geöffnet, worauf

der äußere Luftdruck die siedende Schlichte aus a in den

Behälter d treibt. Nach einiger Zeit wird der Hahn q geöffnet, worauf die überflüssige Schlichte in den

Behälter a zurückfließt. Nun nimmt man den Deckel f, f ab und das Garn

heraus.

Fig. 14 stellt

die Maschine zum Trocknen und Aufwinden des Garns im Endaufriß, Fig. 15 im Frontaufriß

dar. a, a ist das

Hauptgestell, in welchem der durch Dampf oder heiße Luft zu heizende hohle

Trockencylinder b, b

gelagert ist. Dieser Cylinder ist zur Aufnahme der Spulenköpfe mit Rinnen c, c versehen, so daß der

mit Garn umwickelte Theil der Spule mit dem heißen Cylinder b in Berührung ist. Die Spulen d, d, d sind auf der oberen

Seite des Cylinders angeordnet, und die Enden ihrer Zapfen liegen in den geneigten

Schlitzen des Gestells f, f,

so daß die Spulen nach Maaßgabe ihres zunehmenden Durchmessers sich erheben können.

Das Garn läuft feucht von den Spindeln g, g durch die Führungen h, h und die Bürsten i, i (durch welche die Fasern gelegt werden) über die Führungen k, k nach den Spulen d, d. Ein über die Rolle m geleiteter Riemen setzt die Treibwelle l, l in Rotation. Das an der

Treibwelle befindliche Getriebe n greift in ein an dem

Cylinder b, b befestigtes

Stirnrad o, wodurch sämmtliche mit den letzteren in

Berührung befindlichen Spulen veranlaßt werden zu rotiren und das Garn aufzuwinden.

Da die Führungen k, k in dem

hin- und hergehenden Gestell p, p befestigt sind, so legen sie das Garn in gleichmäßigen

Windungen auf die Spulen. Die Treibwelle l, l enthält nämlich eine endlose Schraube q, welche in ein an der Welle s befestigtes Rad r greift. Die Welle s enthält außerdem ein Excentricum t, welches bei seiner Rotation gegen den Stift u drückt und somit dem die erwähnten Führungen

enthaltenden Gestell p eine langsame hin- und

hergehende Bewegung ertheilt, v ist eine an die Welle

s befestigte Rolle, welche mit einem Riemen und

einem Gewichte w versehen ist. Sobald nun der äußerste

Punkt * des Excentricums t an dem Stift u vorübergegangen ist, bringt dieses Gewicht das Gestell

p nebst dem Stifte u

wieder mit dem Excentricum t in Berührung. Hieraus

erhellt, daß die langsame Bewegung nur in einer Richtung stattfindet, wodurch dem

Garn längere Zeit zum Trocknen während ihrer Berührung mit dem Cylinder gestattet

ist.

Der Längendurchschnitt Fig. 16 sowie der

Grundriß Fig.

17 stellt die verbesserte Anordnung des Spulengestells und des Apparats

zum Aufziehen der Kette dar. a, a ist das Gestell, b, b, b sind die Spulen. Das Gestell ist mit

Leitungsdrähten c, c, c versehen und die Spulenreihen und Führungen sind so

angeordnet, daß die Fäden hinweggezogen und ohne einander zu stören dem Kamm d, d zugeführt werden

können. Einzelne oder alle Theile des Spulengestells können gehoben oder

niedergelassen werden vermittelst Seilen oder Ketten f,

f, welche über die Rollen g, g laufen und mit Hülfe der mit Sperrrädern

k, k versehenen Kurbeln

i, i auf die Wellen h, h gewickelt werden. Zu

beiden Seiten des Aufbäum-Apparates ist ein solches Spulengestell angeordnet.

Von diesen Gestellen aus laufen die Fäden durch die Rietblätter m, m nach den Litzen n des Geschirrs, welche mittelst Kurbeln o in die Höhe gezogen werden können. Das Garn geht über

die Walzen p, p und dann

unter den Walzen q, q′ hinweg aufwärts durch das Riet r, r über die Walzen s, s nach dem Baum t. Der

letztere wird auf folgende Weise in Rotation gesetzt. Ein um die Rolle x geschlagener Riemen setzt die Hauptwelle w in Rotation, während die Winkelräder y, y die senkrechte Welle

z in Umdrehung setzen. Diese Welle enthält eine

conische Rolle 1,

welche mittelst eines Riemens eine ähnliche Rolle 2 treibt. Die letztere sitzt an

einer Achse 3, an deren oberem Ende sich eine endlose Schraube 4 befindet, die in

ein an einer kurzen Welle befestigtes Rad 3 greift. Letztere Welle läuft in der

Hülse 6, an welcher die Scheibe v befestigt ist. Auf

folgende Weise wird dem genannten Baum die geeignete veränderliche Geschwindigkeit,

so daß er bei zunehmendem Durchmesser eine gleichförmige Quantität Garn aufnimmt,

mitgetheilt. 7 ist eine senkrechte mit Schraubengängen versehene Achse, welche in

einer an dem gabelförmigen Riemenleiter befindlichen Mutter läuft. Wenn diese Achse

in Umdrehung gesetzt wird, ändert sich die Lage des Riemens auf den conischen Rollen

1 und 2, indem eine an dem Ende der Walze q befindliche

Schraube in ein an der Achse 7 sitzendes Rad greift. Das Riet r, r erhält zur vollständigern Füllung des

Garnbaums durch folgende Mittel eine hin- und hergehende Bewegung. Ein an die

Büchse der Scheibe v befestigtes kleines Getriebe 9

greift in ein Rad 10, dessen Büchse mit einer kleinen, unter einem Winkel von

ungefähr 70° gegen die Achse geneigten Scheibe 11 versehen ist. Der Umfang

dieser Scheibe greift in das gabelförmige Ende eines um den Zapfen 13 drehbaren

Hebels 12, der an seinem andern Ende das Riet r, r trägt. Die Lage des Zapfens 13 läßt sich vermittelst

der Schraube 14 adjustiren. An dem Ende der Walze q′ befindet sich ein Winkelrad, welches in ein anderes an einer kleinen

senkrechten Achse 15 sitzendes Winkelrad greift. Eine an dieser Achse befindliche

endlose Schraube greift in ein Zahnrad, um das Garn zu messen und mit der Glocke 16

ein Zeichen zu geben, wenn der Garnbaum voll ist. Fig. 18 zeigt den

Meß- und Markirapparat im Grundriß. 17, 17 sind zwei mit dem erwähnten

Zahnrad verbundene kleine Walzen, welche in einem mit Farbe gefüllten Trog laufen;

die untere ist zum Theil in die Farbe getaucht, und theilt der oberen eine

hinreichende Quantität derselben mit. Wenn der Garnbaum voll ist und die Glocke

läutet, so drückt das obere Ende des Winkelhebels 19 einen Theil des Garns gegen die

obere Walze 17, welche demselben einen Farbenfleck aufdrückt.

Tafeln