| Titel: | Verbesserungen an Eisenbahnwagen, worauf sich Charles de Bergue, Ingenieur in London, am 5. Jan. 1848 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 109, Jahrgang 1848, Nr. LXXII., S. 419 |

| Download: | XML |

LXXII.

Verbesserungen an Eisenbahnwagen, worauf sich

Charles de Bergue,

Ingenieur in London, am 5. Jan. 1848 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Aug. 1848,

S. 97.

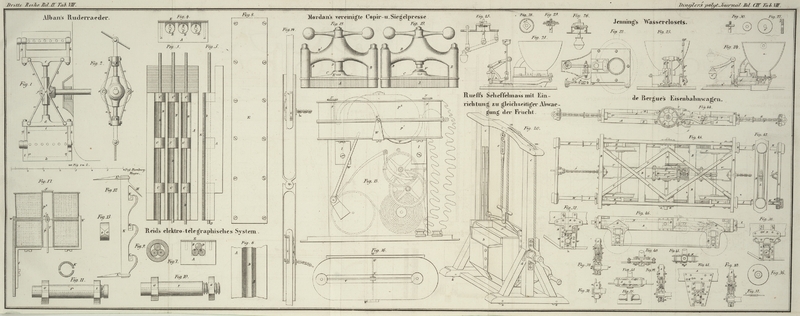

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Bergue, Verbesserungen an Eisenbahnwagen.

Den Gegenstand meiner Erfindung bildet

1) eine verbesserte Constructionsmethode der Achsenhalter und Achsenbüchsen der

Eisenbahnwagen;

2) die Construction gewisser Theile in Verbindung mit Kautschukfedern für

Eisenbahnwagen;

3) ein verbesserter Buffer-Apparat.

Fig. 31 zeigt

die Seitenansicht desjenigen Theils eines Eisenbahnwagens, welcher den Achsenhalter,

die Achsenbüchse und einen Theil des unteren Rahmens, an den sie befestigt sind,

darlegt.

Fig. 32 ist

ein Querschnitt dieser Vorrichtung durch die Linie z,

z

Fig. 31.

Fig. 33 ein

Horizontaldurchschnitt nach der Linie y, y in Fig. 31 und 32;

Fig. 34 ein

anderer Horizontaldurchschnitt nach der Linie w, w in Fig. 31 und 32.

A, A, A, Fig.

31, 32 und 33, ist ein Theil des Seitengestells eines Eisenbahnwagens. B, B, B, B sind die hölzernen Theile dieses

Achsenhalters; sie bestehen aus zwei Stücken harten Holzes von gleicher Dicke, wie

das Gebälke des Seitengestells A, A, und sind vermittelst vier flacher schmiedeiserner Schienen C, C, C, C, wovon zwei an der äußeren und zwei an

der inneren Seite des Gestells A angebracht sind und

vermittelst der Bolzen a, a

an dieses befestigt. Um jedoch dem Achsenhalter in der Längenrichtung des Wagens

eine größere Stärke zu geben, sind zu beiden Seiten des Gestells A zwei gußeiserne Platten D,

D mit Hülfe von vier Schraubenbolzen a′, a′

befestigt. Diese Platten sind mit Vertiefungen zur Aufnahme der flachen

Eisenschienen C, C versehen,

und da die letzteren genau anschließend in diese Vertiefungen Passen, so folgt, baß

jede Platte die beiden Schienen C, C verbindet, indem sie dieselben fest erfaßt. Die Mitte

und der untere Theil dieser Platten bilden, wie Fig. 32 zeigt, ein dünnes

kreisrundes Gehäuse E, E,

zum Schutz der Kautschukfeder. Von b aus erstreckt sich

das harte Holz abwärts ungefähr 1⅛ Zoll weit zwischen die flachen Eisenschienen;

diese Hervorragungen bilden die Schieber, gegen welche die gußeiserne Achsenbüchse

wirken soll. Die Achsenbüchse G besitzt an jeder Seite

zwei senkrechte Flanschen d, d; diese bilden an beiden Seiten eine Rinne, in welche der Schieber genau

paßt.

Diese Achsenbüchse ist mit einer Fettbüchse e und diese

mit einem Blechdeckel f versehen; am Boden der

Fettbüchse, genau über der Mitte des Achsenhalses, ist eine kleine Pfanne angebracht

zur Aufnahme der verticalen Tragachse H. Letztere ist,

Fig. 32,

in Verbindung mit einer Kautschukfeder und Fig. 39 in Verbindung mit

einer Stahlfeder dargestellt. Die Achse H trägt das über

ihr lastende Wagengewicht vermittelst einer Feder, welche, wie Fig. 32 zeigt, aus Ringen

von vulkanisirtem Kautschuk und zwischengelegten Scheiben J, J besteht. Eine dieser Scheiben J ist Fig. 36 im Grundriß und

Fig. 37

in der Seitenansicht abgebildet. Die conischen Mitten dieser Platten bestehen aus

einer leichtflüssigen Metallcomposition, welche bei 164 bis 252° Reaumur

schmilzt. Ich nehme zu diesem Zweck 2 Theile Zink und 1 Theil Blei. Die aus

Eisenblech geschnittene Scheibe, aus deren Mitte ein Loch geschlagen ist, kommt in

eine eiserne Form, in welche man die erwähnte Metallcomposition fließen läßt; diese

bildet sofort die conische Mitte mit dem Loch, durch welches die Achse oder

Leitspindel geht. Fig. 35 stellt die aus zwei Theilen bestehende gußeiserne Form im

Durchschnitte dar; g ist das Loch, durch welches das

geschmolzene Metall in die Form gegossen wird.

Die Figuren

38, 39

und 40

enthalten eine Modification der oben beschriebenen Achsenhalter in Verbindung mit

elliptischen Stahlfedern. Die Figuren 41, 42 und 43 zeigen eine

andere Modification solche hölzerne Achsenhalter zu verfertigen und zu verbinden.

Das harte Holz geht hier, wie die Seitenansicht Fig. 41 zeigt, bis an die

untere Seite des Gestells A und hat, wie in Fig. 31, mit

diesem gleiche Dicke, nur ist es zu beiden Seiten mit Hülfe der beiden Eisenplatten

K, K an das Wagengestell

befestigt. Diese Platten sind ungefähr ¼ Zoll dick und mit dem zwischen ihnen

befindlichen Holze durch Schraubenbolzen a, a auf das festeste verbunden, so daß dadurch ein sehr

starker und sicherer Achsenhalter entsteht. Die an beiden Seiten des Achsenhalters

festgeschraubten in ihrer Mitte auswärts gekrümmten Eisenblechplatten L, L. dienen zum Schutz der

Fig. 42

im Durchschnitt dargestellten Tragfeder.

Was meinen Buffer-Apparat anbelangt, so kann dieser an dem Untergestell eines

Gepäckwagens angebracht werden, den ich zwischen dem Tender und den Passagierwagen

einschalte. Die Widerstand leistenden beweglichen Theile desselben kann man durch einen Raum

von 8 Fuß und mehr wirken lassen, und seine Widerstandskraft von 1 bis zu 16 Tonnen

steigern.

Fig. 44 stellt

den in Rede stehenden Apparat im Verticaldurchschnitt,

Fig. 45 im

Grundrisse,

Fig. 46 in der

Seitenansicht und

Fig. 47 in der

Endansicht dar. Gleiche Buchstaben beziehen sich in diesen Figuren auf gleiche

Theile.

A, A sind zwei Längenbalken,

welche durch die Querstücke B, B und die hölzernen Streben C, C mit einander verbunden sind und miteinander ein

Untergestell von etwas stärkeren Dimensionen, als das der gewöhnlichen

Eisenbahnwagen, bilden. D, D

sind die Achsenhalter; E, E

die Achsen; F, F die Räder.

Die Bufferstangen H, H sind

von Schmiedeisen und hohl, um mit dem möglichst geringen Gewichte die erforderliche

Stärke zu vereinigen; sie ragen ungefähr um 4 Fuß über beide Enden des Wagens

hinaus. Um sie an den Stellen, wo sonst die Neigung sich zu biegen am stärksten seyn

würde, d. h. in der Nähe der Bufferhülsen G, G, zu verstärken, läßt man sie durch schmiedeiserne

Röhren J, J treten; diese

Röhren sind so ausgebohrt, daß die Bufferstangen frei, aber genau anschließend in

ihnen gleiten können. Sie passen in die Bufferhülsen und in die Querstangen B, B so, daß sie im Fall

einer Collision ins Innere des Untergestells zurücktreten können. K, K sind vier kreisrunde

Bufferscheiben mit hohlen Hülsen in ihrer Mitte, mit deren Hülfe sie an die

Bufferstangen H, H

festgeschraubt werden. An diese Bufferscheiben sind die eisernen Querbäume L, L, welche die Enden der

Bufferstangen verbinden, befestigt. M, M sind kurze solide Bufferstangen, welche frei in den

Hülsen der Scheiben K, K

gleiten und durch die Muttern, welche dicht an eine Schulter an den inneren Enden

geschraubt sind, verhindert werden ganz herauszutreten. Diese kurzen Stangen sind,

wie die gewöhnlichen Buffers, mit runden eisernen Scheiben und hölzernen Köpfen

versehen, doch werden zwischen diese Scheiben und die Scheiben K noch einige Ringe von vulcanisirtem Kautschuk mit

zwischenliegenden Blechplatten eingefügt, um die elastische Nachgiebigkeit des

Apparats zu erhöhen. N, N

sind zwei schmiedeiserne Zahnstangen, deren jede an eine zu der nämlichen Seite des

Wagengestells gehörige Bufferstange befestigt ist. Die zu je zwei gegenüberliegenden

Bufferstangen gehörigen Zahnstangen sind, wie Fig. 46 zeigt, so

angeordnet, daß sie für ein schmiedeisernes Getriebe o,

welches gleichzeitig in beide Stangen greift, einen hinreichenden Raum zwischen sich

lassen. Q ist eine quer über das Gestell sich erstreckende

schmiedeiserne Achse, in deren Mitte ein gußeisernes, an seiner Peripherie

abgedrehtes und polirtes Frictionsrad R′

befestigt ist. Zu beiden Seiten dieses Rades sind die gußeisernen Platten S, S angeordnet; diese sind

in ihrer Mitte mit Büchsen versehen, worin die Achsenhälse frei rotiren können. Die

schmiedeisernen Streben T, T, mit Schultern und Schraubenmuttern an beiden Enden, verbinden die Platten

S, S mit einander. Vier

an diese Platten geschraubte flache eiserne Schienen U,

U, welche mit ihren andern Enden an die Querstücke

B, B befestigt sind,

haben den Zweck, der an der Achse Q stattfindenden

Torsion einen Widerstand entgegenzusetzen und die Platten S, S in der Fig. 44 dargestellten

Lage zu erhalten. Zwei metallene Frictionsbänder V, V sind mit dem einen Ende an den unteren Querbolzen und,

nachdem sie das Frictionsrad ungefähr 1¼mal spiralförmig umschlungen haben,

mit dem andern Ende an die verticalen Arme der um den dritten Querbolzen drehbaren

Hebel X, X befestigt. Mit

Hülfe von Schraubenmuttern läßt sich die Spannung dieser Frictionsbänder reguliren.

Y, Y ist eine kleine in

den beiden flachen Schienen U gelagerte Achse, an deren

einem Ende ein Hebelarm Z befestigt ist, welcher sich

nach einer den Hebeln X entgegengesetzten Richtung

dreht. Diese Achse enthält in ihrer Mitte einen kleinen gußeisernen Block mit einer

Hervorragung, woran die einen Enden der flachen Stahlfedern a, a geschraubt sind, während die andern Enden

der letzteren gegen die Enden der horizontalen Arme der Hebel X, X drücken. Die Achse c enthält ein gußeisernes Excentricum b mit

mehreren Löchern am Umfange. Eines dieser Löcher, die in verschiedenen Abständen von

der Achse durchgebohrt sind, nimmt einen schmiedeisernen Zapfen auf, welcher an

seinem Ende eine kleine Frictionsrolle d enthält; diese

wirkt gegen die untere Seite des Hebels Z, wenn die

Achse c in Rotation gesetzt wird. Der Zapfen kann in das

eine oder das andere der erwähnten Löcher gesteckt werden; je weiter er von dem

Centrum entfernt ist, desto größer die Wirkung.

Die Excentricumachse c wird von der Hauptwelle Q aus vermittelst eines Räderwerks in Bewegung gesetzt,

das hinsichtlich der Durchmesser und der Anzahl der Zähne so berechnet ist, daß,

wenn die Buffers gegen die Bufferhülsen einwärts getrieben werden, ihre Totalwirkung

der Excentricumachse ungefähr eine Viertelsdrehung ertheilt, und dadurch die

Frictionsrolle d, wie die Punktirung in Fig. 46 andeutet, beinahe

in eine verticale Lage bringt. Die Anordnung dieses Räderwerks ist folgende. Ein an

der Hauptwelle Q sitzendes schmiedeisernes Getriebe e von 17 Zähnen greift in das Rad f von 118 Zähnen, welches an dem einen Ende der Achse g festgekeilt ist. An dem andern Ende dieser Achse,

jedoch innerhalb des Gestells S, S befindet sich ein anderes Getriebe h von 25

Zähnen, welches mit dem an der Excentricumachse befindlichen Rade i von 50 Zähnen im Eingriff steht. j, j sind Ketten, welche mit

dem einen Ende an die Zugstangen befestigt sind, und an dem andern Ende sich in zwei

Arme theilen. Die letzten Glieder dieser Arme sind nach beiden Seiten horizontal in

einem Schlitze der Verbindungsstangen L verschiebbar,

damit sie sich von selbst nach den verschiedenen Curven der Bahn in die richtige

Zuglinie stellen. In Folge dieser Einrichtung wird die Zugkraft der Maschine den

Bufferapparat stets ausgedehnt erhalten.

Wenn nun in Folge der Wirkung der Zahnstangen gegen die Getriebe o, die Welle Q in der

Richtung des Pfeils Fig. 44 umgetrieben wird, so legen sich in Folge der gleichzeitigen

Einwirkung des Excentricums gegen den Hebel Z die

Frictionsbänder V, V dicht

um die Peripherie des Frictionsrades R′ und

veranlassen eine kräftige Bremsung im Gegensatz zu dem Drucke gegen die Bufferköpfe.

Je weiter aber die Buffer einwärts geschoben werden, desto dichter legt die auf den

Hebel Z wirkende Frictionsrolle d das Metallband um das Frictionsrad und steigert dadurch allmählich die

Reibung und somit den Widerstand des Apparates, bis das Trägheitsmoment des

Wagenzuges überwältigt ist.

Tafeln