| Titel: | Verbesserungen an Wasserclosets, worauf sich Josiah George Jennings zu London am 3. Juni 1847 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 109, Jahrgang 1848, Nr. LXXIV., S. 426 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Verbesserungen an Wasserclosets, worauf sich

Josiah George Jennings

zu London am 3. Juni 1847 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, April 1848,

S. 247.

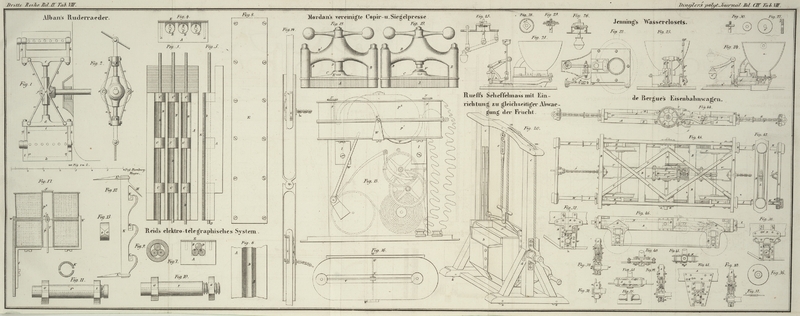

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Jennings' Verbesserungen an Wasserclosets.

Fig. 21 stellt

das Bassin und den Apparat eines mit meinen Verbesserungen ausgestatteten

Wasserclosets in der Seitenansicht,

Fig. 22 im

Grundrisse,

Fig. 23 in der

hinteren Ansicht und

Fig. 24 im

Durchschnitte dar.

In allen diesen Figuren dienen gleiche Buchstaben zur Bezeichnung gleicher Theile.

a ist das Bassin; b das

Ventil, dessen eigenthümliche Einrichtung und Wirksamkeit den ersten Theil meiner

Verbesserungen bildet. An den unteren Theil des Ventils b ist die Platte c festgeschraubt. d ist eine andere Platte, welche mit Hülfe von vier

Gelenken e, e mit der Platte

c verbunden, und an die Stange f befestigt ist, die durch eine Stopfbüchse tritt. g ist die Handhabe, durch die das Ventil b bewegt wird. Diese Handhabe ist mit dem um h1 drehbaren

Winkelhebel h verbunden. Der Zapfen h1 befindet sich an

dem Arm h2, dessen

Achse in geeigneten Lagern sich dreht; der Hebel h ist

bei h3 an den Hebel

h4 befestigt. An

der Achse des Arms h2

ist der an seinem Ende gabelförmige Arm h5 befestigt; dieser ist mit einem Bolzen versehen,

der durch die geschlitzte Säule h6, woran die Ventilstange befestigt ist, geht. Das

Aufziehen der Handhabe veranlaßt die Stange h6 sich herauszubewegen und das Ventil mit zu

ziehen, wobei sie durch die festen Führungen h7 geleitet wird. Das Gewicht h8 hat den Zweck, die

Theile wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückzubringen.

Wenn das Ventil b in Wirksamkeit gesetzt wird, so bewegt

es sich zuerst eine kurze Strecke abwärts und tritt dann rasch zurück. i ist eine Röhre, welche in die kleine Cisterne i1 tritt und in das

daselbst befindliche Wasser taucht. Wenn die Cisterne überfließt, so läuft das

Wasser durch die Oeffnung i2, durch welche eine Bürste i3 geht, an der das Ventil b bei seiner rückgängigen Bewegung vorüberstreift und somit gereinigt

wird.

Fig. 25 stellt

ein Ventil, welches das Wassercloset mit Wasser versieht und Fig. 26 ein anderes

Ventil im Durchschnitte dar. Das erstere wird mittelst eines Hebels und einer

Zugstange, das andere am Kopf der Spindel selbst gehoben. Das Ventil besteht aus der

mit Leder eingefaßten Platte x; die obere Kante des

Cylinders y bildet den Ventilsitz. x1 ist die

Ventilstange, auf deren Hals x2 die Lederscheibe x3 mittelst einer Scheibe und

Schraubenmutter x4

befestigt wird, so daß sie wenn es nöthig ist, leicht durch eine neue ersetzt werden

kann.

Fig. 27 zeigt

die Lederscheibe im Grundriß und in der Randansicht; dieselbe kann auch aus

Gutta-percha oder vulkanisirtem Kautschuk angefertigt werden.

Fig. 28 ist

ein Grundriß der Schraubenmutter und Platte x4;

Fig. 29 stellt

das Ventil im Durchschnitt und

Fig. 30 den

oberen Theil der Ventilspindel in der Seitenansicht dar.

Tafeln