| Titel: | Reid's patentirte elektrotelegraphische Verbesserungen. |

| Fundstelle: | Band 109, Jahrgang 1848, Nr. LXXVI., S. 428 |

| Download: | XML |

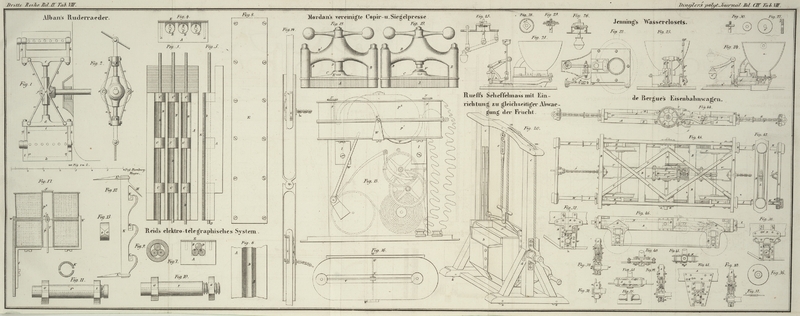

LXXVI.

Reid's patentirte elektrotelegraphische Verbesserungen.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1848, Bd. XLVIII, S.

516.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Reid's elektrotelegraphische Verbesserungen.

Den Gegenstand dieser Verbesserungen bildet zunächst die bessere Isolirung und

Beschützung der Leitungsdrähte. Anstatt, wie gewöhnlich, mit Zink oder Baumwolle

überzogene Drähte anzuwenden und dieselben frei in der Luft über hohe Pfosten zu

leiten, legt sie Reid glatt und unüberzogen in

wohlgeschützte unter der Erde oder in einer Flucht mit der Oberfläche der Erde

angebrachte Canäle, isolirt sie mittelst irdener Träger und bedeckt sie mit

Marineleim, Gutta-percha, Asphalt oder irgend einer andern harzigen Substanz. Wir entnehmen

folgende Details aus des Patentträgers Specification.

Die Figuren 3,

4 und 5 stellen einen

Theil einer nach dem vorliegenden System gelegten dreifachen Drahtleitung dar. A ist eine ununterbrochene Linie von Holzschwellen,

welche auf die Fig.

5 dargestellte Weise aneinander gefügt und in einen Graben gelegt sind. Um

das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit an den Fugen zu verhüten, versehe ich die

letztern mit Scheiben aus Gutta-percha oder vulkanisirtem Kautschuk. In die

obere Seite der Schwellen sind drei tiefe parallele Rinnen B, B, B

geschnitten. C, C, C sind ringförmige Träger aus Steingut oder

Gutta-percha, im Durchmesser gleich der Tiefe jener Rinnen, welche in

Abständen von 6–12 Fuß in die Rinnen eingefügt sind. Die Drähte D, D, D werden durch die Träger C gezogen und durch

dieselben von jeder Berührung mit den Seiten der Rinnen freigehalten. Nachdem die

Drähte auf diese Weise gelegt sind, werden die übrigen Zwischenräume der Rinne mit

Marineleim, Gutta-percha, Asphalt oder Theer ausgefüllt. Die Drähte sind auf

diese Weise durchaus von wasserdichten, die Elektricität nicht leitenden Materialien

umgeben und dadurch gegen alle störenden Einflüsse auf die Dauer geschützt. E ist ein eiserner Deckel oder Schild, welcher über das

Ganze gelegt und mittelst Schrauben a, a an das Holz befestigt wird, so lange der Marineleim

oder die sonstige Harzsubstanz noch flüssig ist. Die leeren Räume in den Rinnen kann

man auch unausgefüllt lassen und den Zutritt des Wassers dadurch verhindern, daß man

Streifen von Gutta-percha oder Filztuch zwischen die Ränder des Schildes und

der Holzschwellen legt.

Die Figuren 6,

7 und 8 stellen eine

Modification der beschriebenen Einrichtung dar. A ist

ein Holzschwelle, wie oben; B eine in der oberen Seite

derselben befindliche Rinne von quadratischem Querschnitt, in welche die drei Drähte

D, D, D gelegt werden. Diese werden zuerst auf die gewöhnliche

Weise mit Baumwolle übersponnen und dann in bleierne Röhren eingeschlossen. Auf

diese Weise ist jeder Draht von seiner Röhre isolirt, und durch die Röhren selbst

werden die Drähte von einander getrennt gehalten. Die leeren Räume in der Rinne

können, wie im vorhergehenden Falle, mit einer harzigen Substanz ausgefüllt werden

oder nicht. E ist ein eiserner an die Holzschwellen zu

schraubender Schild. Wird die Rinne B nicht mit einer

Harzsubstanz ausgefüllt, so bringe ich zwischen den Schild und der obern Seite der

Rinne eine Zwischenlage von Gutta-percha, vulkanisirtem Kautschuk oder

Filztuch, um einen wasserdichten Schluß zu bewerkstelligen. Anstatt der eben

beschriebenen Einrichtung kann man die übersponnenen Drähte auch, wie Fig. 9 zeigt,

in eiserne oder

steinerne Röhren, und diese unter oder auf die Erde legen.

Wo es nöthig ist die Drahtleitung auf hohen Stangen über der Erde hinwegzuführen,

wende ich irdene Isolatoren von einer oder der andern der Fig. 10 bis 13

dargestellten verbesserten Formen an. Der Fig. 10 abgebildete

Isolator besteht aus einer irdenen Röhre F mit einer

Flansche G am einen und einer Mutter H am andern mit Schraubengängen versehenen Ende. Die

Mutter H wird zuerst abgenommen, die Röhre horizontal

durch ein am obern Ende des Pfostens befindliches Loch gesteckt und dann mit Hülfe

der Schraubenmutter H festgeschraubt.

Der Isolator Fig.

11 unterscheidet sich von dem vorhergehenden dadurch, daß er nicht

festgeschraubt wird. G ist nämlich eine an dem einen

Ende der Röhre befindliche Flansche; I ein glatter Ring,

welcher über das andere Ende der Röhre, nachdem diese durch den Pfosten gesteckt

worden ist, geschoben wird; K ein sich federnder

Metallring, welchen man ausdehnt und dann hinter I in

die Rinne b einschnappen läßt, wodurch die Röhre

befestigt wird.

Fig. 12 stellt

einen Isolator in der Seitenansicht dar, der sich zur Unterstützung der Drähte

eignet, wenn diese längs den Seiten von Mauern, z. B. in Tunnels und an Brücken

fortgeführt werden sollen. K ist ein runder irdener

Pfosten mit hervorragenden Seitenstützen k, k, k, worin die Drähte zu

liegen kommen. Der Pfosten K ist an die Krampen L, L befestigt, welche in

das Mauerwerk eingetrieben werden. M ist ein über die

Stützen k hinweggehendes Wetterdach.

Anstatt der beschriebenen irdenen Isolatoren bringe ich hie und da solche aus

Gutta-percha in Anwendung; diese werden ohne Schrauben und Muttern durch

bloße Adhäsion der Flächen an die Pfosten befestigt. Ein solcher Isolator Fig. 13

besteht aus einem kleinen Cylinder aus Gutta-percha mit zwei conischen

Löchern o, o die von

entgegengesetzten Seiten eingebohrt werden und sich in der Mitte begegnen. Ehe

dieser Cylinder in das Loch des Pfostens eingefügt wird, erwärmt man ihn ein wenig

und taucht ihn in eine warme Gutta-percha-Lösung, wodurch er nachher

einen festen Halt am Holze gewinnt.

Die zweite Abtheilung der in Rede stehenden Verbesserungen betrifft die Herstellung

einer galvanischen Communication zwischen dem Zugführer, dem Locomotivführer und den

Zwischenwagen, ferner die Mittel zur sichern Ertheilung von Glocken- und

andern Alarmzeichen. Oben an jeden Wagen sind zwei Röhren neben einander befestigt.

Jede dieser Röhren enthält eine isolirte Metallstange, welche an beiden Enden der

Röhre etwas hervorragt. Zwischen dem hinteren Ende jeder Stange und dem vorderen Ende der

nächstfolgenden ist eine kurze Metallröhre angeordnet, in welche die beiden Enden

eingefügt und darin mit Hülfe von Federn zurückgehalten werden, jedoch nicht so

fest, sondern so, daß sie durch Anwendung einer ganz geringen Kraft aus der Röhre

herausgezogen werden können. Die Röhre dreht sich in ihrer Mitte um ein

Universalgelenk, so daß sie sich leicht jeder Abweichung des Wagenzuges aus der

geraden Linie anpaßt. Sie ist ferner mit zwei Ketten versehen, mit deren Hülfe sie

entweder mit dem vordern oder hintern Wagen verbunden werden kann, so daß sie, wenn

die Enden beider Stangen herausgezogen werden sollten, nicht herabfallen kann. Fig. 14 zeigt

diese Stangen und die Röhren, vom Wagen getrennt, im Längendurchschnitte. n, n, n sind die mittelst Schrauben s′ s″ an die Stangen befestigten Federn. Damit diese

den nöthigen Spielraum haben, so sind sie an dem einen Ende mit einem Schlitz

versehen, durch welchen eine der genannten Schrauben geht; q ist das Universalgelenk, r, r sind die Befestigungsketten. Angenommen, es werde

einer der Wagen aus dem Train herausgenommen, so tritt das vordere Stangenende des

nächstfolgenden Wagens in das Röhrenende, welches vorher von dem vordern Stangenende

des herausgenommenen Wagens eingenommen war, und stellt auf diese Weise eine

fortlaufende metallische Verbindung von dem einen Ende der Linie bis zum andern

wieder her. Auf ähnliche Weise kann eine beliebige Anzahl von Wagen in den Zug

eingeschaltet werden, wobei die metallische Verbindung unterbrochen, aber auch

sogleich wieder hergestellt wird.

Einen weitern Gegenstand der vorliegenden Verbesserungen bildet die Substituirung

eines gewöhnlichen Galvanometers mit Modificationen anstatt des üblichen mit Armatur

versehenen Elektromagneten, um eine Glocke oder einen andern Lärmapparat in Bewegung

zu setzen. Fig.

15 zeigt in der Frontansicht einen Apparat, in welchem der modificirte

Galvanometer mit dem gewöhnlichen Weckerwerk in Verbindung gebracht ist. Fig. 16 ist

ein Grundriß des Galvanometers, Fig. 17 ein Durchschnitt

durch seine Mitte. Der Galvanometer, von oblonger Form, besteht aus zwei

abgesonderten Theilen P1, P2. Der

untere Theil P1 wird

zuerst mittelst zweier Träger t, t an die vordere Platte des Weckers befestigt. Dann wird eine horizontale

Achse x1 in eine quer

über die Mitte des Stückes laufende Rinne gelegt und an beiden Enden durch Träger

w, w unterstützt. An

dieser Achse befindet sich in verticaler Lage ein permanenter Sförmiger Stahlmagnet V. Der obere Theil P2 wird sodann

mittelst Schraubenbolzen x und Muttern y auf dem untern befestigt; derselbe besitzt gleichfalls

eine quer über seine Mitte laufende Rinne, welche derjenigen des unteren Theiles entspricht, so daß

die Achse des Magnets kein Hinderniß findet. Bei dieser Anordnung des Galvanometers

läßt sich die Achse und der Magnet mit großer Leichtigkeit und Genauigkeit

adjustiren. Wenn nun ein elektrischer Strom durch die Verbindungsstangen und Röhren

der Wagen nach dem Galvanometer geht, so wird der Magnet V augenblicklich rechtwinkelig zum Strom abgelenkt. In Folge dieser

Bewegung schlägt er gegen einen Hebel W und bewirkt

dadurch die Auslösung des Weckers.

Tafeln