| Titel: | Verbesserungen an elektromagnetischen Telegraphen, welche sich P. A. J. Dujardin, Med. Dr. in Lille, am 7. Oct. 1847 für England patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 110, Jahrgang 1848, Nr. V., S. 16 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserungen an elektromagnetischen

Telegraphen, welche sich P. A. J.

Dujardin, Med. Dr. in

Lille, am 7. Oct.

1847 für England patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Juli 1848, S.

402.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Dujardin's Verbesserungen an elektromagnetischen

Telegraphen.

Vorliegende Erfindung bezieht sich

1) auf telegraphische Apparate, welche die Aufmerksamkeit der Beamten durch hörbare Zeichen erregen sollen, ehe irgend ein sichtbares

Zeichen erfolgt;

2) auf einen Apparat, welcher mittelst Gruppen von Punkten Nachrichten oder Depeschen

druckt;

3) auf einen magnet-elektrischen Apparat zur Erzeugung der nöthigen

elektrischen Ströme für telegraphische Zwecke.

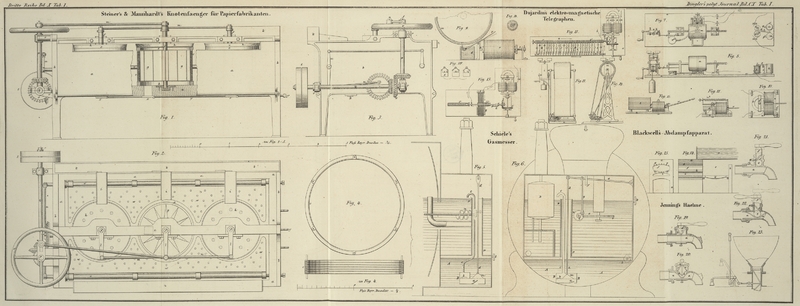

Der Apparat zur Mittheilung hörbarer Signale ist Fig. 7 und 8 dargestellt. a, a ist eine flache

Bodenplatte, auf welcher die verschiedenen Theile des Apparats befestigt sind. b, b ist ein Elektromagnet,

dessen Enden mit seideübersponnenem Kupferdraht umwickelt sind. An dem oberen Ende

dieses Elektromagnetes sind zwei kleine eiserne Platten c, c um ihre Mitten drehbar befestigt, so daß

sie, je nachdem es die Umstände erfordern und zum Behuf der Regulirung der

Wirksamkeit des Apparats, einander genähert und von einander entfernt werden können.

d, d ist ein langer

permanenter Stahlmagnetstab, der in seiner Mitte auf einer feinen Spitze balancirt.

Eine Glasglocke f von der Gestalt eines gewöhnlichen

Trinkglases ist vermittelst eines in der Mitte seines Bodens befindlichen Loches an

ein Messingstück g befestigt, welches durch eine

Schraube mit der Bodenplatte dergestalt verbunden ist, daß es sich um diese Schraube

in horizontaler Richtung wie um einen Zapfen drehen läßt. Ein Holzcylinder h von gleicher Gestalt und Größe wie die Glasglocke ist

ganz auf dieselbe Weise wie die letztere angeordnet. Beide Theile f und h lassen sich demnach,

um die Thätigkeit des Apparats zu reguliren, einander nähern oder von einander

entfernen.

Der elektromagnetische Druckapparat ist gleichfalls in den Figuren 7 und 8 dargestellt.

Mit der Bodenplatte a, a ist

ein gewöhnliches durch ein Gewicht in Bewegung gesetztes Uhrwerk i, i verbunden. Eines der

Räder dieses Uhrwerks enthält einen langen Stift j, j, welcher in die an der Achse der Walze m befestigte

Gabel k greift. Die Walze m

ist zur Aufnahme der

Nachrichten mit Papier überzogen und liegt horizontal in geeigneten Lagern. Das eine

Ende ihrer Achse ist mit Schraubengängen versehen und liegt auf einer dünnen an das

eine Achsenlager befestigten Platte. Während nun die Walze mit Hülfe des langen in

die erwähnte Gabel greifenden Stiftes j, j in langsame Rotation gesetzt wird, bewegt sie sich

gleichzeitig seitwärts, so daß sie dem Markirstift stets eine neue Papieroberfläche

darbietet. o, o ist ein in

horizontaler Lage auf der Bodenplatte a, a angeordneter Elektromagnet; dieser liegt zwischen zwei

festen Stäben, welche als Führung dienen, indem sie eine seitliche Bewegung

verhindern, jedoch die Vor- oder Rückwärtsbewegung desselben vermittelst der

Adjustirschraube s gestatten.

Der Elektromagnet o, o dient

zur Bewegung der telegraphischen Feder p. Diese sieht

man am deutlichsten in dem nach einem größeren Maaßstabe ausgeführten Durchschnitte

Fig. 9

dieses Theils des Apparates. Diese Feder ist ein Hebel, bestehend aus Eisendraht mit

einem Silber- oder Platindraht an seinem Markirende. Von der Drehungsachse

des Hebels geht ein Arm abwärts, der einen Magnet r

trägt, welcher aus einem langen an der Vorderseite des Elektromagnets o, o sich erstreckenden

Stabe besteht. Der Silber- oder Platindraht ist an seinem unteren Ende

aufwärts gebogen, abgeplattet und in den abgeplatteten Theil ist ein Einschnitt

gemacht. Dieser Einschnitt dient zur Aufnahme einer Schnur, die aus zwei oder

mehreren Baumwollfäden besteht und durch Umwicklung mit einem Seidenfaden in den

Einschnitt befestigt ist. Diese Schreibfeder wird bei q

an einen Zapfen befestigt, so daß sie durch eine sehr geringe Kraft in Thätigkeit

gesetzt werden kann. Die Pole des Elektromagnetes o, o und des permanenten Magnetes r sind einander nahe gegenübergestellt, d. h. der Nordpol des einen

Magnetes steht dem Nordpol des andern und ebenso der Südpol dem Südpole gegenüber,

so daß der Elektromagnet den permanenten Magnet zurückstößt und dadurch das Ende der

Feder erhebt. In ruhendem Zustande bleibt das letztere in den Tintenbehälter p* getaucht, so daß es

stets zum Gebrauch in Bereitschaft ist. Der Tintenbehälter ist absichtlich klein und

schmal, um den Verlust durch Verdampfung zu reduciren; er wird durch eine mit einem

größeren Behälter p**

communicirende Röhre mit Tinte versehen. Das Papier worauf die Nachrichten gedruckt

werden sollen, wird um einen dünnen Metallcylinder gelegt, und dieser über die Walze

m geschoben, ehe man letztere in den Apparat bringt.

Wenn das Papier mit telegraphischen Signalen angefüllt ist, so wird der erwähnte

Metallcylinder mit dem Papier von der Walze abgenommen und durch einen zweiten mit

Papier überzogenen Cylinder ersetzt. Um den Zeitverlust zu vermeiden, sollten immer

mehrere papierüberzogene Cylinder in Bereitschaft gehalten werden. Die Ränder des um

den Cylinder geschlagenen Papierblattes sollten etwas übereinander greifen, damit es

mit Gummi befestigt werden kann, so daß es sich nach dem Herausnehmen des Cylinders

aus der Maschine, leicht durch einen einzigen Schnitt mit einem Federmesser ablösen

läßt.

Ein elektromagnetischer Apparat, um gewisse Theile des eben beschriebenen Mechanismus

in Thätigkeit zu setzen, ist Fig. 10 und 11 im Grundriß

und in der Seitenansicht dargestellt. t, t, t ist ein aus mehreren

Lamellen zusammengesetzter permanenter Magnet. Dieser liegt auf drei Trägern und ist

mit Hülfe eines durch die Bodenplatte a, a und das Querstück t′, t′ gehenden Schraubenbolzens an

dieselben befestigt. Die Enden des Magnetes sind auf bekannte Weise mit

seideübersponnenem Kupferdraht umwunden. Ein an dem Ende eines Handhebels v befindlicher Eisenstab u

ist mit den Enden des Magnets in Berührung und an Zapfen befestigt, welche sich in

Löchern drehen, die an den kurzen Trägern w, w angebracht sind. Der Stab u ist mit einer Adjustirschraube u* versehen, um die Stärke der durch die Maschine

erzeugten elektrischen Strömungen reguliren zu können. Derselbe wird durch die

magnetische Anziehung stets mit den Enden des Magnets in Berührung erhalten. Wenn

nun der Druck- oder Glockenapparat in Bewegung gesetzt werden soll, so

braucht man nur den Hebel v niederzudrücken, und dadurch

die Berührung zwischen dem Stab u und dem Magnet t zu unterbrechen; sobald jedoch die drückende Hand

zurückgezogen wird, bringt die Feder u2 den Stab u wieder

mit dem Magnet t in Berührung.

Fig. 12 stellt

einen andern elektromagnetischen Apparat in der Seitenansicht dar. t, t, t ist ein aus mehreren Lamellen zusammengesetzter permanenter

Hufeisenmagnet. Zwei von Kupferdrahtwindungen umgebene runde Eisenstäbe t1, t1 sind an die

Bodenplatte a geschraubt. Die Enden des permanenten

Magnets sind mit einem der Enden der Eisenstäbe t1 in Berührung, während die Eisenschiene u mit den entgegengesetzten Enden dieser Stäbe sich in

Contact befindet. Die Schiene u ist in Lagern drehbar

und mit einer Handhabe v versehen. Im vorliegenden Falle

muß der Hebel v in die Höhe gehoben werden, um behufs

der Erzeugung des elektrischen Stromes die Berührung zwischen der Schiene u und den Enden der Stäbe t1 zu unterbrechen. Vermöge ihrer

eigenen Schwere nimmt nach Freilassung des Hebels v die

Schiene u wieder ihre ursprüngliche Lage an. Durch

Vermehrung oder Verminderung der Lamellen, woraus der Magnet t besteht, läßt sich die Kraft des Apparates erhöhen oder vermindern.

Fig. 13 stellt

eine demselben Zweck entsprechende, in ihrer Construction jedoch etwas abweichende

elektromagnetische Maschine im Grundrisse dar. Bei dieser Anordnung ist die Handhabe

v entbehrlich und die Einrichtung ist so getroffen,

daß die auf dem Papier erscheinenden Signale oder Punkte lediglich durch

Niederdrücken der Tasten einer Claviatur hervorgebracht werden; die geeignete Anzahl

und Gruppirung der Punkte bringt der Mechanismus, ohne weitere Aufmerksamkeit des

Beamten von selbst hervor. a, a, a ist die Bodenplatte worauf der Apparat

befestigt ist; t, t ein

permanenter Hufeisenmagnet, dessen Enden von übersponnenen Kupferdrahtwindungen

umhüllt sind; u, u eine

Eisenschiene oder Armatur. Letztere ist an das Ende einer drehbaren Achse befestigt,

die ein Winkelrad x und an ihrem Ende eine Kurbel

enthält, um die Armatur und andere Theile des Apparates in Thätigkeit zu setzen. Die

Armatur u ist nicht mit den Enden des Hufeisenmagnets in

Berührung, sondern kann durch Umdrehung der genannten Kurbel vor denselben in freie

Rotation gesetzt werden. Das Winkelrad x greift in ein

ähnliches an einer messingenen Achse sitzendes Rad x2. Diese Achse enthält eine Schraube y, y aus Holz oder einem

andern isolirenden Material. Rings um die Holzschraube y, y längs den Vertiefungen ihrer Gänge ist ein

Metalldraht gewunden und unter gewissen Abständen in Abtheilungen von verschiedener

Länge, je nach den zu erzeugenden Signalen, getheilt; der metallische Contact mit

der messingenen Achse der Schraube wird mit Hülfe metallener Stifte hergestellt,

welche mit dem einen Ende an den Metalldraht gelöthet und durch den Körper der

Schraube tretend mit dem andern Ende an die metallene Achse in der Mitte der

Schraube befestigt werden.

Fig. 14 stellt

diese Holzschraube y, y mit

dem um dieselbe gewundenen Kupferdraht, nach einem größeren Maßstabe gezeichnet, im

Querschnitt dar; man erkennt daraus die Art, wie der Draht vermittelst der erwähnten

Stifte mit der metallenen Achse verbunden ist. z, Fig. 13, ist

eine Metallfeder, welche an ihrem einen Ende mit dem Ende der Kupferdrahtwindung auf

der einen Seite des Magnets t verbunden ist, während ihr

anderes Ende gegen die Achse der Schraube y, y drückt. An eine lange Messingschiene A sind 27 Federn 1,1,1 aus Messing- oder

Eisendraht gelöthet. Diese Federn sind mit Tasten versehen, auf welche die 26

Buchstaben des Alphabets markirt sind; eine dieser Tasten nthält einen Stern zur

Bezeichnung der Zahlen. Diese Federn sind in geringem Abstande über der Schraube y, y angeordnet, sind jedoch

nur so lange mit derselben in Berührung, als sie durch den Finger des Arbeitenden

niedergedrückt werden. Fig. 15. stellt eine

Modification des so eben beschriebenen Systems dar. Der Magnet t und die Eisenschiene oder Armatur u sind wie oben angeordnet. Die Achse des Winkelrades

x2 enthält eine

Kurbel mit einem langen Stift j, der in eine an der

metallenen Achse der Holzschraube y befindliche Gabel

k greift. Die Achse mit der Schraube läßt sich in

ihren Lagern verschieben; ihr äußeres Ende lehnt sich gegen einen Kolben, welcher

durch eine in der langen Büchse C befindliche

Spiralfeder veranlaßt wird die Achse der Schraube stets nach der einen Seite zu

drücken. In einem der Schraubengänge ist eine einzelne Kupferdrahtwindung auf die

bei Fig. 14

beschriebene Weise befestigt. An eine Metallschiene A

sind 9 Stahlstäbe befestigt, welche sich von A aus unter

der Holzschraube hinweg nach einer Büchse B erstrecken.

Diese Büchse enthält 27 oder mehr verticale Messingplatten, deren obere Kanten auf

eine eigenthümliche Fig. 16 dargestellte Weise zugeschnitten sind; 26 derselben stellen die

Buchstaben des Alphabets vor und die 27ste dient zur Bezeichnung der Zahlen, welche

gleichfalls durch Combination von Punkten gebildet werden. Angenommen nun, für diese

27 Platten sey eine Claviatur mit 27 Tasten vorgerichtet, auf den Tasten seyen die

Buchstaben des Alphabets und das Zeichen für die Zahlen markirt, und 27 Schnüre

verbinden die Tasten mit den Metallplatten der Büchse B,

so kann man jede dieser Platten durch einfaches Niederdrücken einer der Tasten nach

Belieben in die Höhe heben; dadurch wird eine correspondirende Anzahl der an A befestigten Stahlstäbe gehoben und mit der unteren

Seite der Holzschraube y in Berührung gebracht. Wenn nun

in Folge der Rotation der letzteren, der erwähnte Drahtring mit diesen Stahlstäben

in Berührung kommt, so entsteht durch den ganzen Apparat ein metallischer Contact,

die Kette ist geschlossen und der Apparat zur Erzeugung hörbarer oder sichtbarer

Zeichen kommt in Thätigkeit.

Der Patentträger geht nun zur Erläuterung der Art und Weise über, wie die

verschiedenen beschriebenen Apparate in Wirksamkeit gesetzt werden. Was zunächst den

Apparat zur Mittheilung hörbarer Signale betrifft, so wird derselbe vermittelst

eines telegraphischen Drahtes und der Erde mit dem Fig. 10 und 11

dargestellten Apparat in Verbindung gesetzt. Sobald die Berührung der Eisenschiene

u mit den Enden des Magnets aufgehoben wird,

entsteht ein galvanischer Strom in den die Enden des Magnets t, t umhüllenden Drahtwindungen, und vermöge

ihrer Verbindung mit dem Elektromagnet b, b

Fig. 7 und

8

wird der letztere so

magnetisirt, daß der horizontale Magnet d von dem linken

Pol des Elektromagnets b, b

angezogen und von dem rechten Pol zurückgestoßen und somit veranlaßt wird gegen den

Glascylinder f anzuschlagen und einen hörbaren Ton zu

erzeugen. Bringt man die Eisenschiene u

Fig. 10 und

11 wieder

mit den Enden des Magnets t, t in Berührung, so entsteht in den Drahtwindungen ein zweiter galvanischer

Strom, aber in entgegengesetzter Richtung, welcher demnach den Elektromagnet b, b

Fig. 7 und

8 in

entgegengesetztem Sinne magnetisiren wird. In Folge dieser Umkehrung des

galvanischen Stroms wird daher der horizontale Magnet d

von dem linken Pol des Elektromagnets b, b zurückgestoßen, dagegen von dem rechten Pol angezogen,

und somit veranlaßt gegen den Holzblock h anzuschlagen

und so lange gegen denselben sich anzulehnen, bis die Schiene u

Fig. 10 und

11 durch

Niederdrückung der Handhabe v wieder mit dem Magnet t in Berührung gebracht wird. Sollte man es für nöthig

erachten, so kann man den Holzblock h durch eine zweite

Glasglocke ersetzen und auf diese Weise zweierlei Töne, anstatt eines einzigen,

hervorbringen. Dieser Theil des Apparates ist zwar zunächst nur dazu bestimmt, durch

mehrere auf einander folgende Schalle die Aufmerksamkeit des Personals zu erregen,

er läßt sich jedoch durch geeignete Gruppirung der Glockentöne zur Transmission von

Nachrichten benützen.

Wenn nun die Aufmerksamkeit des Beamten am Ende der Telegraphenlinie durch das

Glockensignal auf den Apparat hingelenkt ist, so wird die Verbindung mit dem

akustischen Apparat abgebrochen und sofort die Verbindung des

elektro-telegraphischen Druckapparats mit dem Fig. 10 und 11

abgebildeten Apparate hergestellt. Sodann wird das Uhrwerk Fig. 7 und 8 in Bewegung gesetzt.

Drückt man nun die Handhabe v nieder, so wird in den die

Enden des Magnets t umhüllenden Kupferdrahtwindungen ein

galvanischer Strom inducirt, und der Elektromagnet o,

o des Druckapparates Fig. 7 und 8 erscheint in einer

solchen Richtung magnetisirt, daß die gleichnamigen Pole des Elektromagnets o, o und des permanenten

Magnets r der Feder einander gegenüberstehen; der

letztere wird daher zurückgestoßen, die Spitze der Feder erhebt sich aus der Tinte

und zeichnet auf dem Papier der Walze m einen Punkt.

Läßt man dagegen die Handhabe v wieder ihre

ursprüngliche Lage annehmen, so entsteht ein zweiter elektrischer Strom in

entgegengesetzter Richtung, in dessen Folge die Feder wieder in den Tintenbehälter

zurücktritt, um auf ähnliche Weise einen zweiten Punkt zu markiren, und dieses

geschieht so oft die Handhabe v niedergedrückt wird. Da

der mit dem Papier überzogenen Walze m durch das Uhrwerk

eine langsame Rotation

ertheilt wird, so kann man die Punkte sehr rasch auf einander folgen lassen. Ist die

Telegraphirung der Depesche fertig, so erscheinen die Punkte spiralförmig um den

Cylinder gruppirt, und zwar in Folge der bereits beschriebenen Seitenbewegung

desselben. Da die Auftragung der Punkte auf der unteren Seite der Walze erfolgt, so

ist es der genauen und unmittelbaren Beobachtung wegen zweckmäßig, an dieser Stelle

einen kleinen Spiegel anzubringen.

Die Figuren 17

und 18

stellen eine Modification des Druckapparats in der Front- und Seitenansicht

dar. Bei diesem Apparat ist das Papier, auf welches die Depeschen gedruckt werden

sollen, in Gestalt eines endlosen Bandes über zwei Walzen m und m* geschlagen, wovon die erstere durch

ein Uhrwerk in Bewegung gesetzt wird, während die letztere dazu dient, durch ihr

Gewicht das Papier gespannt zu halten, weßhalb sie auch nicht in Lagern sondern in

den Einschnitten einer verticalen Führung 2 läuft. Tintenhälter, Feder und

Elektromagnet befinden sich auf einem Schlitten, der durch eine Schraube eine

langsame Seitenbewegung erhält. Die Schraube wird vermittelst einer endlosen über

zwei Rollen geschlagenen Schnur vom Uhrwerk aus in Bewegung gesetzt. Diese langsame

Seitenbewegung des Elektromagnets mit der Feder und ihrem Zugehör in Verbindung mit

der rotirenden Bewegung des endlosen Papierbandes ist nothwendig, damit die Punkte

nicht über einander zu liegen kommen, sondern rings um das Papier spiralförmig

angeordnet erscheinen, gerade sowie auf der Walze m

Fig. 7, 8 und 9.

Folgendes Schema soll die Art und Weise veranschaulichen, in welcher der Patentträger

die Punkte zur Bezeichnung der Buchstaben anzuordnen vorschlägt. Die Zahlen über den

Buchstaben bezeichnen die Anzahl der Punkte, wodurch die Buchstaben repräsentirt

seyn sollen; zwei Zahlen bezeichnen eine aus zwei Abtheilungen bestehende Gruppe;

über dem Buchstaben Q stehen z. B. die Zahlen 2.5, er

würde daher auf folgende Weise durch Punkte zu signalisiren seyn .. ..... nämlich

mit einem Zwischenraum zwischen beiden Abtheilungen der Gruppe. Zwischen den

Gruppen, welche verschiedene Buchstaben bezeichnen, ist zur Vermeidung von

Mißverständnissen ein größerer Zwischenraum zu lassen.

1

2

3

4

5

Tintenpunkte

bezeichnen

E

I

A

O

U

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

D

N

L

B

M

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

T

R

P

K

Q

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

S

C

G

J

F

4.1

4.2

4.3

4.4

H

V

W

X

5.1

5.2

Y

Z

Die Zahlen werden durch diejenigen Punktgruppen bezeichnet,

welche zum Signalisiren der Buchstaben E, I, A, O, U

D, N, L, B, M, dienen,

indem man jedem dieser Signale eine Gruppe von 6 Punkten, die im Alphabet nicht

vorkommt, voranschickt, wodurch angedeutet wird, daß die nachfolgenden Punkte

irgendeine Zahl vorstellen sollen.

Auf welche Weise die in Fig. 13 und 15

dargestellten elektromagnetischen Maschinen den Druckapparat in Thätigkeit setzen,

wird aus folgendem erhellen. Angenommen, die Armatur u

werde durch Umdrehung der Kurbel in Rotation gesetzt. So lange keine Taste der

Claviatur niedergedrückt wird, gibt der Druckapparat kein Signal, weil die

galvanische Kette unterbrochen ist; sobald aber eine Taste, z. B. P, niedergedrückt wird, so tritt das Ende der Feder,

worauf die Taste befestigt ist, in den Gang der Holzschraube y und wird durch dieselbe in der Richtung des Pfeils fortgezogen. Dadurch

wird die den Buchstaben P enthaltende Feder 1 zunächst

gegen den Kupferdraht in dem Schraubengange gedrückt, die galvanische Kette

geschlossen, der Druckapparat in Bewegung gesetzt und durch die Feder eine Gruppe

von Punkten auf dem Papier verzeichnet. Wenn das Ende der Feder P nur den hölzernen Theil der Schraube berührt, so ist

die galvanische Kette unterbrochen und die Schreibfeder hält still; sobald aber die

Feder P wieder einen andern Kupferdraht berührt, so

kommt die Schreibfeder wieder in Thätigkeit und verzeichnet eine zweite Gruppe von

Punkten. Wenn die Kette geschlossen ist, so geht der elektrische Strom auf folgende

Weise durch die Theile des Apparats. Von der Kupferdrahtwindung des linken Schenkels

des Magnets t aus läuft er durch die Feder z nach der metallenen Achse der Holzschraube y und von da mittelst der Fig. 14 sichtbaren Stifte

nach dem in den Gängen dieser Schraube liegenden Kupferdraht und von diesem durch

eine der Federn 1, 1

nach der Schiene A. Von dieser kehrt der galvanische

Strom, nachdem er den Glocken- und Druckapparat durchlaufen hat, durch den

Verbindungsdraht 3, 3 nach dem rechten Schenkel des Magnets t, t zurück. Die Achse der Schraube y, der um dieselbe gewundene Kupferdraht und die Federn

1, 1 dienen, wie man sieht dazu, die galvanische Kette auf eine geeignete Weise zu

schließen und zu unterbrechen, um die verschiedenen Combinationen der Tintenpunkte,

welche die Buchstaben des Alphabets darstellen, hervorzubringen. Damit nun der

Apparat einen Punkt auf dem Papier verzeichne, ist es

nöthig, daß die galvanische Kette während einer halben Umdrehung der Armatur u, u

Fig. 13 und

15

geschlossen bleibe. Während dieser Zeit macht die Schraube y eine ganze Umdrehung, weil die Anzahl der Zähne der beiden Winkelräder

x und x2 im Verhältniß von 1 : 2 steht. Soll daher der

Apparat ein, zwei, drei, vier oder fünf Punkte aufzeichnen, so muß der Kupferdraht

in einer entsprechenden Anzahl von Windungen um die Schraube y gewunden seyn.

Die Fig. 15

dargestellte Maschine wird ganz auf dieselbe Weise wie die zuletzt beschriebene in

Wirksamkeit gesetzt; aber beim Niederdrücken einer der Tasten hebt die mit ihr

verbundene Schnur eine der 27 Platten, z. B. die Platte X

Fig. 16, aus

der Büchse B, und dadurch hebt sie fünf von den

Stahlstäben, nämlich den ersten, zweiten, vierten, fünften und sechsten von der

Rechten nach der Linken gezählt. Die gehobenen Stäbe treten in die Gänge der stets

in Rotation erhaltenen Schraube y; daher macht diese nun

eine Seitenbewegung von der Rechten zur Linken, und während dieser Bewegung kommt

der in dem Schraubengang liegende kupferne Ring der Reihe nach mit den Stahlstäben

in Berührung. So oft nun eine solche Berührung erfolgt, ist die galvanische Kette

geschlossen und die Schreibfeder des Telegraphen macht einen entsprechenden Punkt.

Da aber alle Platten in der Büchse B, den verschiedenen

Combinationen der Stäbe entsprechend eingerichtet sind, so wird dadurch eine

beliebige Gruppirung der Punkte realisirt. Wenn die Punkte für irgendeinen gegebenen

Buchstaben oder ein Wort fertig sind, und der Druck von der Taste entfernt wird, so

treten die Stahlstäbe von den Schraubengängen zurück, die Platte fällt in die Büchse

B und die Schraube y

wird durch die Kraft der Spiralfeder in der Büchse C

wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückgedrängt.

Tafeln