| Titel: | Ueber Dampfpfannen, von dem Salineninspector Hellmann in Salzbronn. |

| Fundstelle: | Band 110, Jahrgang 1848, Nr. XVI., S. 85 |

| Download: | XML |

XVI.

Ueber Dampfpfannen, von dem Salineninspector

Hellmann in

Salzbronn.

Aus der Berg- und Hüttenmännischen Zeitung,

1848, Nr. 17.

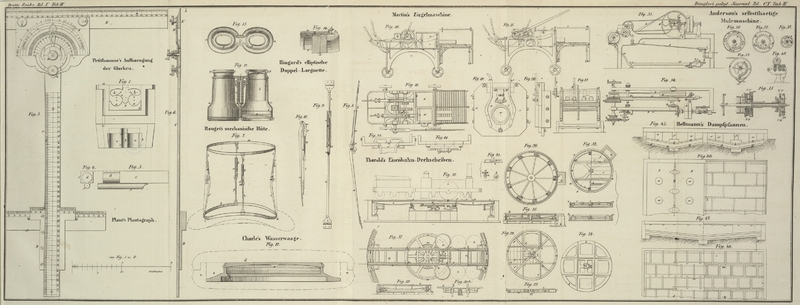

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Hellmann, über Dampfpfannen.

Einer der ausgezeichnetsten Salinisten jetziger Zeit, Bergrath v. Alberti, führte vor mehreren Jahren die Benutzung des von

den Siedepfannen weggehenden Dampfes ein. Die theoretische Betrachtung solcher

Constructionen verspricht ein überraschendes Resultat; inwiefern es mit der

Erfahrung übereinstimmt, soll jetzt der Gegenstand dieser Abhandlung seyn. Im Jahr

1840 erhielt der Verfasser vom Oberbergrath Glenck den

Auftrag, mehrere süddeutsche Salinen zu bereisen, um die Fortschritte in Augenschein

zu nehmen, welche dort gemacht und ihn mit den Resultaten bekannt zu machen, die man

dabei erlangt hat. Seitdem hatte der Verfasser nun oft Gelegenheit, die Vortheile

und Nachtheile kennen zu lernen, welche jene Einrichtungen der Dampfsiederei mit

sich führen.

Die Construction für Benutzung des weggehenden Dampfes ist im wesentlichen folgende:

wenden wir dabei einen Blick auf die Zeichnung.

Fig. 45 und

46 stellt

eine Dampfpfanne von Eisenblech construirt vor. In der Horizontalansicht Fig. 45 sieht

man auf der Seite A den Pfannenboden, welcher bei z′, z′, z′ etc. mit eingenieteten Zinkstreifen

galvanisirt ist, um das Eisen vor dem Rosten zu schützen. In der Längenabtheilung

B sieht man die Construction des

Condensationsraumes, welcher, wie der Querdurchschnitt der Fig. 46 zeigt, aus

mehreren Materialien construirt ist. Die Pfeiler α, α, β,

β etc. sind aus glasirten Backsteinen, welche mit hydraulischem Mörtel

aufgemauert sind; sie stehen auf der geneigten Sohle S,

S etc., welche auf einer 2″ starken Dielenschicht d, d ruht. Damit das condensirte Wasser leichter Abgang

hat, und im Siedehause nicht zur Last fällt, liegen auf dieser Dielenschicht gut im

hydraulischen Kalk, hart gebrannte Backsteine, welche mit einer starken Schicht Wassermörtels,

die mit Wacken abgeglättet ist, überzogen werden und so die Sohle bilden. Ist der

hydraulische Kalk bereitet, wie er bereitet werden soll, und sonst von guter

Beschaffenheit, so wird diese Sohle die dauerhafteste und beste, welche man erhalten

kann und übertrifft alle anderen, zumal die von Holz, welche durchaus nichts werth

sind. Einen solchen Condensationsraum lediglich aus Dielen zu construiren, deren

Fugen verspundet werden, und dann vielleicht mit Theer überstrichen sind, verräth

Mangel an Sachkenntniß, indem es jedem Techniker bekannt seyn sollte, daß sich Holz,

einer immerwährenden Dampfeinwirkung ausgesetzt, erweicht, und endlich zersetzt,

mithin an eine Wasserdichtigkeit, welche solche Böden besitzen sollen, nicht zu

denken ist. Legt man sie nun gar in den zweiten Stock des Siedhauses, so ist das

Uebermaß an Unheil vorhanden, indem durch einen ähnlichen Dielenboden das

condensirte Wasser dringt und wie Dachtraufen in den untern Stock hinabfällt. Bevor

es aber dahin gelangt, rieselt es am Gebälke des Siedhauses hin, und führt es seinem

baldigen Ruine entgegen.

Die Sohle des Condensationsraumes neigt sich nach dem hintern Pfannentheile hin um

6″, wodurch der Ablauf des verdichteten Wassers beschleunigt wird. Eine

Hauptbedingung ist es, den Dampf dergestalt einzuleiten, daß ihm nicht das

ablaufende Wasser begegnet, indem er mit jenem gleiche Richtung nehmen muß. Versieht

man dieß, so wird sehr viel Dampf durch dieses Wasser condensirt, welches sich stark

erwärmt, ohne Wärme an den Pfannenboden abzugeben; es entsteht mithin Wärmeverlust,

den zu vermeiden eines Jeden Aufgabe ist.

Die Seitenwände der Pfanne selbst bestehen aus umgebogenem Blech, welches unmittelbar

an den Pfannenboden angenietet ist. Man kann sie auch aus Gußeisen construiren und

zusammenschrauben, wie überhaupt die ganze Pfanne aus einzelnen Gußplatten

construirt von großer Dauer seyn wird. Man nehme aber kein emaillirtes Eisen,

welches ungeachtet des Emails rostet, und mit dem Roste das Email selbst abgeht. Am

einfachsten ist es, das Eisen durch Zinn zu galvanisiren, wie es in des Verfassers

Abhandlung über Salzfabrication beschrieben ist. Der Dampfmantel der Siedepfanne muß

bei einer eisernen Dampfpfanne möglichst luftdicht schließen, indem nichts dem guten

Gange der Operation mehr schadet, als gerade der Zudrang der kalten Luft. Sie

condensirt einmal schon einen Theil des Dampfes, noch ehe er unter die Dampfpfanne

gedrungen ist, und oxydirt dann auf eine überraschend schnelle Weise den untern

Pfannentheil; man beobachtet dieß sehr leicht nach dem Ausziehen des Salzes aus der

Hauptpfanne, wobei man den Zudrang der Luft nicht meiden kann; ist die Pfanne wieder gedeckt und condensirt

sich von neuem Dampf, so nimmt das condensirte Wasser einen Theil des Eisenoxyds mit

weg, weßhalb man es von jenem geröthet ablaufen sieht. In Folge dieses Verhältnisses

findet man öfter im Condensationsraume Schlamm von Eisenoxydhydrat, welches sich

absetzt, sobald es das Wasser nicht wegschwemmen kann, und dann oft die Ablaufrinne

verstopft.

Was die Behandlung der eisernen Pfanne selbst betrifft, so muß sie, ehe sie in

Betrieb genommen wird, gut ausgewaschen werden; den Rost entfernt man am besten

dadurch, daß man nasses Abfallsalz einwirst; durch die Dampfwärme backt es fest an

das Eisen an, und beim Fortstoßen solcher festgewordener Stücke trennt sich die

lästige Eisenoxyd- oder Eisenoxyduldecke los, wodurch man die Pfanne am

schnellsten reinigt und bald weißes Salz erhalten wird. Ungeachtet aller

Galvanisation haben solche eiserne Pfannen das Unangenehme, die Soole sehr bald, ja

oft schon nach wenigen Tagen röthlich zu färben. Das Salz legt sich gemeinhin sehr

fest an den Pfannenboden an, und scheint hierdurch Veranlassung zu einer Oxydation

zu geben. Der festliegende Krystall hindert den Contact der Soole mit dem Eisen,

das, wenn auch galvanisirt, doch dabei etwas Rost ansetzt, und so die baldige

Färbung einleitet. Die Arbeiter sagen gewöhnlich „es sey natürlich daß die

Soole roth werde, weil sie zu kalt ginge“. Diejenigen welche an den

Gang einer Siedepfanne gewöhnt sind, welche freien schnellen Dampfabzug hat, können

sich mit den Dampfpfannen nicht befreunden; sie haben mit ihnen mehr Mühe und

Arbeit, müssen stärker schüren um die frühere Quantität Salz auszubringen, und haben

beim Oeffnen eines Ladens den Dampf im Gesichte; ferner sagen sie, steht nichts auf

den Pfannen, d. h. sie gewahren nicht die Krystallisation. Ehe wir jedoch jene

Aussagen der Arbeiter näher untersuchen und ausführen, wenden wir uns zu einer

zweiten Construction einer Dampfpfanne aus Steinplatten. Die Solenhofer Schiefer

geben ein vortreffliches Material zur Construction von Pfannen und Trockenherden,

unter welchen Dampf circuliren soll. Sie lassen sich leicht verarbeiten, und sind

wegen ihrer außerordentlichen Gleichheit doppelt schätzenswerth. Man hat sie

gewöhnlich 2′ im Quadrat groß und sie werden mit kleinen an einem dünnen

schwankenden Stiele befestigten Hämmerchen bearbeitet. Eine solche Pfanne muß mit

der größten Genauigkeit verfertigt werden, und dabei alles vermieden werden, was ein

Senken oder Heben eines Pfannentheiles herbeiführen könnte.

Fig. 47 und

48

stellen die Construction einer Steinpfanne aus Solenhoferschiefer dar; Fig. 48 bezeichnet den

Grundriß; die eine Hälfte A der Pfanne ist abgedeckt und

läßt die Züge erkennen, in welchen der Dampf circulirt und auf welchen die Platten

ruhen; die andere Hälfte B zeigt die Art nach welcher

die einzelnen Tafeln gelegt sind. Sie ruhen mit zwei Seiten auf den Mäuerchen m, m, m auf, mit den beiden anderen dagegen auf eisernen

Stäben, die den Zug überspannen. Jede einzelne Platte ist an ihrem Bande schief

abgearbeitet, um eine regelmäßige Fuge zu erhalten welche den Kitt gut fassen kann,

der sie wasserdicht halten soll. Die Sohle des Condensationsraumes hat nur eine

Rinne in der Mitte, die nach dem Ende der Pfanne zugeneigt ist; er ist construirt

wie der einer eisernen Pfanne, nämlich auf einer Dielenschicht ruhen die in

hydraulischen Kalk gelegten harten Backsteine, welche mit einer Schicht desselben

bedeckt, geglättet sind. Die Zugmäuerchen sind ebenfalls mit Wassermörtel

aufgeführt. Fig.

47 ist der Querdurchschnitt. Der Dampf tritt bei e unter die Pfanne; bei der eisernen dagegen tritt er in jede Hälfte

besonders, indem der Condensationsraum durch ein Mäuerchen getrennt ist, auf welchem

die Eisentafeln aufliegen, ein. Es versteht sich wohl von selbst, daß am Ende jeder

Dampfpfanne, sie mag nun von Eisen oder Steinen construirt seyn, ein gut ziehender

Kamin, welchen man am einfachsten aus starken Dielen baut, stehen muß, um den Dampf

von der Hauptpfanne wegzuziehen und die eingetretene Luft wie den nicht condensirten

Dampf aufzunehmen und ins Freie zu führen. In einer steinernen Pfanne wird die Soole

nicht roth, wenn sie sonst richtig behandelt worden, man kann deßhalb längere Zeit

soggen ohne sie auszuschöpfen. Sie liefert beständig ein sehr schönes, grobkörniges

Salz, welches aber meistens die Eigenschaft alles groben Salzes theilt, nämlich an

der Luft Feuchtigkeit anzuziehen und zu zerfließen.

Insofern bei jeder Feuerung, sie mag heißen wie sie will, der Haupteffect des

Brennmaterials bei Siedeapparaten auf die Bildung von Dampf sich erstreckt,

erscheint es sehr einleuchtend daß man durch eine Benutzung der Wärme, welche der

Dampf gebunden enthält, unstreitig eine große Brennmaterialersparniß erlangen

sollte, vielleicht die größte welche je zu erzielen wäre. Ferner spricht zu Gunsten

dieses Systems der Satz, daß eine Flüssigkeit leichter in einem luftverdünnten Raume

verdampft, als in einem dampferfüllten; man sollte deßhalb glauben, daß wenn unter

einer Dampfpfanne Dampf condensirt wird, dadurch ein luftdampfverdünnter Raum

entstünde, welcher neuen Dampf aufzunehmen sich beschleunigen müßte, mithin sollte

durch Anlegung einer Dampfpfanne die Verdampfung der Hauptpfanne befördert

werden.

So wahr und natürlich dieß ist, so wenig entspricht jedoch eine Dampfpfanne, wie man

sie gewöhnlich construirt, den Erwartungen, die man zu hegen berechtigt wäre. Das

Haupthinderniß ist daß sie eine bestimmte, im Verhältniß mit der Temperatur der

Siedepfanne stehende Wärmemenge ausnimmt, diese constant behält und deßhalb zu wenig

Dampf condensirt. Sie wird dadurch für die Siedepfanne dampfhemmend statt

dampferzeugend, wirkt so im höchsten Grade nachtheilig auf die Krystallisation des

Kochsalzes. Die Klagen der Sieder werden begründet durch das angegebene Verhältniß.

Leicht geht die Krystallisation von statten, wenn der Dampf schnell abzieht; die

einzelnen Krystalle spiegeln und glitzern auf der abzudampfenden Oberfläche der

Soole, und fallen dann wie Schneeflocken auf den Boden der Pfanne, um neuen

Krystallen den Platz zu räumen. Oeffnet man den Laden einer solchen Pfanne, so

übersieht man die ganze Oberfläche welche wie ein Spiegel glänzt. Nachdem Salz in

ziemlicher Quantität gefallen ist, schüren die Sieder mit kurzem Feuer, indem die

Soggtemperatur nur zu erhalten werden braucht. Die Krystallisation geht bei einer

solchen guten Einrichtung spielend von statten. Wie gestaltet sie sich nun, wenn die

Siedepfanne mit einer Dampfpfanne verbunden ist? Will man nur einigermaßen eine

beträchtliche Quantität Salz fabriciren, so gewahrt man gleich daß man mehr

Brennmaterial nöthig hat, als bei einer Pfanne mit freiem Dampfabzuge, um in

gleichen Zeiten gleiche Quantitäten und Qualitäten Salz zu machen. Der Dampf spannt

sich, dringt beim Aufdecken des Pfannenmantels in das Siedhaus heraus, lastet auf

der Soole und man sieht keine Krystalle oder sehr wenige glitzern und spiegeln,

obgleich die soggende Soole eine sehr hohe Temperatur, höher als jede andere hat.

Durch die Macht des Feuers wird mehr Dampf erzeugt, weßhalb sich das Salz auf dem

Boden der Pfanne gruppirt und daselbst fest aufbrennt. Die Soole der Dampfpfanne

steigt dabei bis auf 50 und 56 Proc., gibt aber nicht in diesem Verhältnisse Salz,

sondern meist nur 1/10 der Production der Hauptpfanne, wenn jene dieselbe Größe wie

diese hat, und condensirt nur ⅓ und oft dieses nicht einmal, des erzeugten

Dampfes. Es stellt sich der Uebelstand ein, daß eine Menge Dampf im Pfannenmantel

verdichtet wird, als Wasser wieder in die Soole fällt, und so oft drei- bis

viermal mit neuem Aufwande an Brennmaterial in Dampf verwandelt werden muß. Läßt man

im Schüren nach und die Temperatur der soggenden Soole sich erniedrigen, so erzeugt

sich also auch weniger Dampf, der einen schweren Abzug nimmt; die Dampfpfanne

liefert nun wohl bei guter Witterung eine verhältnißmäßige Menge Salzes, aber die

Siedepfanne bleibt in

ihrem Productionsquantum um 10 Proc. und mehr zurück. Auf dem Quadratfuße

Pfannenfläche wird daher weniger producirt als bei freiem ungehinderten Dampfabzuge,

und statt das Productionsquantum durch Dampfpfannen vermehrt zu sehen, sieht man es

vermindert. So gut man auch die dampfführenden Züge mit einem Kamin verbinden mag,

so erleidet der Weggang des Dampfes ein Hinderniß. Würde man jedoch einen Dampfabzug

von einer Höhe construiren, die so bedeutend wäre, daß sie bis auf die Soolenfläche

selbst wirken könnte, und der Dampf wie die Flamme eines Lichtes seitlich oder nach

unten mit Macht zieht, so daß er gleich gut folgen müßte, so müßte Vortheil, wenn

auch geringer, durch Anlegung von Dampfpfannen erreicht werden. Sie leisten an 10

Proc. Gewinn, wenn sie dergestalt construirt sind, daß der erzeugte Dampf angezogen

und auf seinem Wege bis zum Kamin condensirt wird; durch die Menge welche dann

verdichtet wird, wird die Dampfpfanne warm, erhält 30–36° E., selten

45° C., wenn die Hauptpfanne mit 65–70° C. getrieben wird; die

Dampfpfanne wirkt dann nicht selbst als Condensator, sondern der kältere Luftstrom,

welcher mit dem Dampfe in den Kamin geht, und durch die Gratten des Dampfmantels

eingedrungen ist. Insofern der Betrieb der Hauptpfanne nicht gestört wird, liegt es

dann auch im Interesse der Salinisten, die Dampfpfannenfläche so groß als möglich zu

machen; bei gutem Kaminzuge kann sie dreimal so groß als die dampferzeugende seyn.

Man verwendet ihn deßhalb, wo die Verhältnisse eine solche große Anlage nicht

gestatten, zur Erwärmung der Trockenherde, die man schmal und möglichst lang

baut.

Es versteht sich wohl von selbst daß man, wenn Luft mit dem Dampfe in den Kamin geht,

keine eiserne Pfanne haben darf, sondern sie am besten aus Stein, wie die oben

beschriebene construirt. Dieser warme Luftstrom, welcher durch die Spalten des

Schwadenfanges über die Soole streicht und mit dem Dampfe ins Freie zieht, wirkt

wesentlich auf die Erhaltung einer guten Krystallisation, indem er Wechsel der

Luftschichten herbeiführt. Bei alledem nun scheinen die Anlagekosten der

Dampfpfannen zu hoch zu seyn, um sich auf eine erfreuliche Weise zu lohnen; denn

macht auch eine Siedepfanne täglich 60 Centner Salz und dabei 6 Centner

Dampfpfannensalz, so steht der Gewinn in keinem Vergleiche mit den

Fabricationskosten, welche für Arbeit und Unterhalt zu verwenden sind. Wenn man sich

dabei der Gefahr aussetzen muß in der Hauptpfanne weniger zu fabriciren, sobald oben

beschriebene Verhältnisse eintreten, so glaube ich aussprechen zu dürfen, daß das

Salinenwesen nicht so viel durch die Benutzung des abgehenden Dampfes gewonnen hat, als man

zu glauben verleitet wird, und daß man jedenfalls besser thut, seine Aufmerksamkeit

auf möglichst schnelle Entfernung des Dampfes zu wenden, und den Luftwechsel durch

warme Luftströme, welche man über die Soolefläche leitet, zu bewirken.

Ganz anders gestaltet sich die Benutzung des Dampfes im Salinenwesen, wenn man ihn

nicht aus den Soggpfannen, sondern aus den Störpfannen benutzt, wo er zur

wesentlichen Brennmaterialersparniß beiträgt, zumal wenn unreine und zugleich

volllöthige Soole gestört wird. Der Zweck des Störens ist ein anderer als der des

Soggens. Wenn die Soole 1,20 specifisches Gewicht besitzt, so muß sie in der

Störpfanne nur bis auf eine gewisse Temperatur erhitzt, in dieser einige Zeit

erhalten werden, um die erdigen Beimengungen auszuscheiden, wobei die Uebelstände

der gewöhnlichen Dampfpfanne erwünscht wären. Bei freiem schnellen Dampfabzuge legt

sich bei dem Sieben der 27 Proc. Soole sehr viel Salz in die sonst kleine Pfanne,

welches mit Eisenoxyd, öfters mit Bitumen, Gyps und Kalk gemengt fällt und nur als

Viehsalz zu verwerthen wäre, wenn solches verkauft werden darf, aber in den meisten

Fällen dem Salinisten zur Last ist, indem der Störproceß aufgehalten wird, und es

sich sehr leicht aufbrennt und somit das Durchbrennen des Feuerbodens herbeiführt.

Es wird aber durch ein Lasten des Dampfes auf die störende Soolenfläche jene

Krystallisation gehindert, und dabei die Soole selbst schneller heiß, indem ein

Erkalten der Flüssigkeit durch schnelle Verdampfung vermieden ist. Man reinigt

deßhalb eine volllöthige Soole schneller und besser in einer Störpfanne mit

gehemmtem Dampfabzuge, der durch die Anlegung einer Dampfpfanne auf das

Vollkommenste erreicht wird. Man füllt dieselbe einige Zoll hoch mit gestörter gut

gereinigter klarer Soole, welche leicht krystallisirt und legt über die Dampfpfanne

einen dachartig geneigten, gut ziehenden Dampffang, wonach man sich in den ersten

Monaten von dem Nutzen dieses Systems überzeugen wird. Sie producirt mit jener

Wärme, welche ihr der Dampf zuführt, in 24 Stunden an 10 bis 16 Centner Salz, welche

dem Brennmaterialaufwande des Störens zu Gute kommen. Wie schon oben erwähnt, gebe

man auch der Dampfpfanne eine größere Oberfläche als die Störpfanne hat; man könnte

sie auf das Fünffache vergrößern, und an ihrem Ende nur eine Oeffnung lassen durch

welche der nicht condensirte Dampf frei austreten kann. Diese Anlage ist aber nur

solchen Salinen zu empfehlen, welche eine sehr verunreinigte Soole versieden und

diese in kleinen Störpfannen, wie es der Verfasser in seiner Abhandlung über

Salzfabrication beschrieben hat, durch Anwendung hoher Temperatur reinigen.

In Dieuze machte man vor mehreren Jahren den Versuch, den Dampf, welcher in einer

Dampfmaschine gewirkt hatte, zur Salzfabrication zu benutzen, welches großen

Vortheil liefert; leider war die Dampfpfanne von Kupfer construirt, setzte mithin

Grünspan an und machte das Salz ungenießbar, weßhalb die weitere Fabrication

untersagt wurde; seitdem wurde nichts mehr von dem Resultate jenes Versuches gehört,

als, daß man damit sehr zufrieden gewesen ist und grobes Salz erhalten hat. Möchten

auch andere Salinen welche Dampfmaschinen benutzen, auf ähnliche Versuche ihre

Aufmerksamkeit richten.

Neben der Benutzung des Dampfes hat man auch die des Rauches vorgeschlagen und

entweder mit dem Dampfe zugleich unter eine besondere Pfanne geleitet, oder ihn für

sich allein verwendet, meistens benutzt man ihn zur Erwärmung der Trockenkammern.

Den Rauch in Verbindung mit dem Dampfe zu benutzen, widerstreitet den physikalischen

Gesetzen, nach welchen die Natur den Charakter beider ausstattete. Die Wärme des

Rauches würde größtentheils dazu verwendet werden, den Dampf als solchen zu erhalten

und ihn nicht zu condensiren; zudem trägt diese Paarung nicht zur Erhaltung der

Reinlichkeit des Siedhauses bei; ihn mit dem Dampfe in den gleichen Kamin zu leiten,

geht an, nur ist das unten ablaufende Condensationswasser braun gefärbt und macht

das Innere des Kamins schmierig. Am besten thut man, beide in besondere Kamine zu

führen, und besonders den für den Dampf recht eng und hoch zu machen; 1′ im

Quadrat ist mehr als hinreichend bei 40′ bis 50′ Höhe.

Das System der Rauchpfanne verträgt sich eher mit den

Soggpfannen, als das der Dampfpfannen; es eignet sich aber ganz besonders wieder bei

einer Störpfanne, welche immer mit starkem Flammenfeuer getrieben werden muß, und

bei der sehr viel Wärme unnütz in den Kamin geführt wird. Legt man eine Rauchpfanne

von 10′ im Quadrat hinter eine Störpfanne, so erlangt die Soole öfters eine

Temperatur von 60° C., und liefert an 4–5 Centner Salz. Da das Ganze

wenig Raum einnimmt und namhaften Vortheil gewährt, so ist es zu empfehlen. Am Ende

der Rauchpfanne welche auf einem Circulirherde stehen muß, steht der enge Kamin,

welcher die noch warme Luft aufnimmt und sie von dem ihr aufgelegten Zwange befreit.

Trennt man den Herdraum durch gußeiserne Blättchen in eine obere und untere

Abtheilung, so daß die Bedeckung des obern Theiles die Pfanne bildet, so bemerkt man

daß die aus jener abtretende Luft genau die Temperatur der soggenden Soole hat,

mithin nur 50 Proc. des verbrannten Materials eigentlich benutzt werden. Man sollte

darauf denken diese

erwärmte Luft über die Soole zu leiten, und mit ihr die Verdampfung zu

befördern.

Tafeln