| Titel: | Verfahren das Zink aus seinen Erzen zu reduciren und Zinkoxyd zu fabriciren; worauf sich A. F. Rochaz in Paris am 22. Decbr. 1847 für England ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 110, Jahrgang 1848, Nr. XVIII., S. 100 |

| Download: | XML |

XVIII.

Verfahren das Zink aus seinen Erzen zu reduciren

und Zinkoxyd zu fabriciren; worauf sich A. F. Rochaz in Paris am 22.

Decbr. 1847 für England ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Sept. 1848, S.

97.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Rochaz's Verfahren das Zink aus seinen Erzen zu reduciren und

Zinkoxyd zu fabriciren.

Die Verbesserungen beziehen sich sowohl auf die Behandlung der Zinkerze als auf die

Gewinnung von Zinkoxyd.

Nach der bisherigen Methode wurden die Zinkerze zuerst durch Rösten in Oxyd

verwandelt und dieses dann mit Kohle vermengt in Tiegelapparaten oder Retorten einer

starken Hitze ausgesetzt, um es zu reduciren und zu destilliren. Dieses Verfahren

ist sehr mangelhaft, denn es erheischt viel Brennmaterial, die Retorten werden bald

unbrauchbar und das erhaltene Product entspricht bei weitem dem Gehalt des Erzes

nicht.

Bei dem verbesserten Verfahren wendet man gar keine Retorten an und erspart viel an

Brennmaterial und Handarbeit; ferner ist die Operation ganz unabhängig von der

Geschicklichkeit des Arbeiters, und überdieß wird der bei der gewöhnlichen Methode

stattfindende Verlust vermieden.

Ausbringen des Zinks aus seinen Erzen. Das Princip des

neuen Verfahrens besteht darin, daß man die gerösteten Zinkblenden, ferner den

Galmei oder Zinkspath, durch die Wirkung der reducirenden Gase eines Gebläseofens

reducirt; dabei wird die Schlacke geschmolzen, das reducirte Zink verflüchtigt und

dessen Dämpfe verdichtet und in einen Recipient von besonderer Form geleitet;

letzterer liegt über der Mündung des Ofens und wird durch die aus demselben

abziehenden Gase erhitzt.

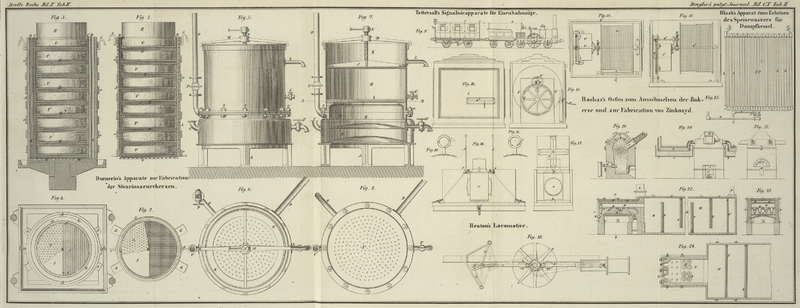

Fig. 19. ist

ein senkrechter Durchschnitt des Ofens auf der Linie der Formlöcher; Fig. 20 ein Aufriß

desselben auf der Seite wo die Beschickungsöffnung liegt, worin die Verdichter im

Durchschnitt abgebildet sind; Fig. 21 ist ein Aufriß

des Ofens auf derjenigen Seite wo die Formröhren liegen. a ist die Oeffnung oder der Canal zum Beschicken; a* ist eine schiefe Abtheilung; b die äußere

Thür oder der Deckel zum Verschließen des Beschickungscanals; c, c, c sind Oeffnungen, durch welche die Schlacken ablaufen; d ist eine Oeffnung zwischen dem Körper des Ofens und dem Recipient e; der untere Theil des Recipients wird durch den Deckel

oder die Abtheilung f an der Spitze des Ofens gebildet,

sein oberer Theil aber durch einen andern Deckel f,

welcher größer als der untere ist und eine Art Canal bildet, worin das Zink

verdichtet wird. g, g (Fig. 20) sind Oeffnungen,

durch welche die Gase entweichen; h ist eine

hydraulische Vorlage; B die Form oder das Blaserohr. k, k sind Oeffnungen um das Zink und fremdartige

Substanzen herausschaffen zu können; dieselben werden jedesmal lutirt, wenn man das

Metall etc. ablaufen läßt.

Die Operation wird folgendermaßen ausgeführt: nachdem der Ofen zuerst bloß durch

Verbrennung von Kohlen auf die erforderliche Temperatur angeheizt worden ist, bringt

man eine Quantität Zinkerz, aus reinem, kohlensaurem oder kieselsaurem Zinkoxyd

bestehend und mit dem geeigneten Flußmittel vermengt, in die Beschickungsöffnung a zwischen die Schieberplatte a* und die Thür b; wenn man also den Schieber

a* herauszieht, gelangt die Beschickung durch ihre

eigene Schwere in den Körper des Ofens hinab, ohne daß die Gase durch die

Beschickungsöffnung b entweichen können. Die Beschickung

fällt auf eine Lage glühenden Brennmaterials, welche zu einer gewissen Höhe über der

Form B hinaufreicht. Man schüttet nun eine Lage

Brennmaterial auf das Erz, hierauf kommt wieder Erzbeschickung und so fort, bis der

Ofen voll ist; auf dieselbe Art wird er wieder gefüllt, wenn die Beschickung unter

eine gewisse Tiefe sinkt.

Das Zink wird durch die Hitze verflüchtigt und die Schlacke fällt in den unteren

Theil des Ofens und wird an den Oeffnungen c, c, c

abgelassen. Das verflüchtigte Zink zieht mit den Verbrennungsproducten durch die

Oeffnung d in den Recipient e hinauf. Die Gase von der Feuerstelle entweichen durch die Oeffnungen g; damit sie keine Zinktheilchen mit sich reißen, leitet

man sie durch eine hydraulische Vorlage h (Fig. 20), ehe

man sie in die Atmosphäre entweichen läßt. Auf diese Art werden alle festen

Substanzen zurückgehalten; das Zink wird nebst Staub oder fremdartigen Materien

durch die Oeffnungen k (Fig. 21) ausgezogen. Ist

das zu verarbeitende Erz in sehr zerbröckeltem oder pulverigem Zustande, so ist es

rathsam, es nebst dem Flußmittel mit Wasser zu einem Teig anzumachen, um Stücke von

solcher Größe zu erhalten, daß sie nicht durch das Brennmaterial fallen können.

(Wendet man ein geröstetes Zinkerz an, welches ursprünglich Bleiglanz enthielt, so

verflüchtigt sich das Zink, während sich das geschmolzene Blei unter der Schlacke am

Boden des Ofens sammelt.)

Apparat zur Fabrication von Zinkoxyd. Fig. 22 ist ein

senkrechter Durchschnitt des Ofens und der Kammer, welche das Zinkoxyd aufnimmt.

Fig. 23

ist ein senkrechter Durchschnitt auf der Linie a b von

Fig. 22;

Fig. 24

ist ein horizontaler Durchschnitt des Ofens auf der Linie c

d von Fig.

22. A, A sind Sublimirtiegel, in der Sohle des

Ofens angebracht. B, B sind die durchlöcherten Deckel

der Tiegel; C ist die Thür der Oxydirkammer; F ist der obere Feuercanal, durch welchen die Gase und

andern Verbrennungsproducte von der Feuerstelle zum Schornstein gelangen; k, k sind Gefäße um das Zink aufzunehmen, wenn einer der

Tiegel zerbricht, wo dann das flüssige Metall auf die Sohle a, a ablauft und von letzterer in diese Gefäße gelangt. L ist der Schornstein des Ofens. m, m, Fig. 24, sind verticale Züge in der Mauer, durch welche die

Verbrennungsproducte des Heizmaterials abziehen. Die Abtheilung N trennt die Oxydirkammer E

von dem horizontalen Canal F. M, M ist eine Kammer,

welche das Zinkoxyd aufnimmt. O ein Schornstein um einen

Zug hervorzubringen und so das Zinkoxyd nebst der Luft und den Gasen durch die

Kammer M zu ziehen und abwechselnd über und unter die

oberen und unteren Abtheilungen P und Q. Von solchen Abtheilungen wendet man eine der Größe

des Apparats entsprechende Anzahl an. q1 ist ein Drahttuch am Ende der Kammer M, welches das Zinkoxyd zurückhält, hingegen die Luft

und Gase durch den Schornstein O Passiren läßt.

Wie man sieht, besteht der Ofen aus drei besondern Kammern oder Abtheilungen; die

untere, welche man den eigentlichen Ofen oder Heizcanal nennen kann, enthält die

Tiegel A, welche mit dem zu verarbeitenden Zink

beschickt werden; das verflüchtigte Zink entweicht durch die Oeffnungen in den

Tiegeldeckeln B und tritt in die mittlere oder

Oxydirkammer E. Der Zinkdampf wird oxydirt und durch die

Kammer M getrieben, entweder mittelst eines Gebläses

oder durch den mittelst des Schornsteins O (am Ende von

M) erzeugten Zug. Die obere Abtheilung F ist bloß ein enger Canal, durch welchen der Rauch und

die Gase von der Feuerstelle zum Schornstein L ziehen.

Diese Gase erhitzen die Kuppel N und erhalten so die

Oxydirkammer auf einer hinreichenden Temperatur, um die Zinkdämpfe leicht und

schnell zu verbrennen. Die Abtheilungen P und Q in der Kammer M haben den

Zweck, die Stärke des Stroms zu mäßigen und die Ablagerung des Oxyds in der Kammer

M zu erleichtern; aus letzterer wird es durch

Oeffnungen an den Seiten herausgeschafft.

Tafeln