| Titel: | Ueber die Fabrication der Stearinsäurekerzen und Durnerin's Apparate zum Auspressen und Filtriren der Fette. |

| Fundstelle: | Band 110, Jahrgang 1848, Nr. XXI., S. 106 |

| Download: | XML |

XXI.

Ueber die Fabrication der Stearinsäurekerzen und

Durnerin's Apparate

zum Auspressen und Filtriren der Fette.

Aus dem Bulletin de la société d'Encouragement, Febr.

1848, S. 84.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Ueber die Fabrication der Stearinsäurekerzen und Durnerin's

Apparate zum Auspressen und Filtriren der Fette.

Bekanntlich kann, nach Chevreul's Untersuchungen, der Talg

in mehrere Substanzen, insbesondere einen festen, krystallisirbaren Stoff, das Stearin, und in einen bei gewöhnlicher Temperatur

flüssigen, das Oleïn, zerlegt werden. Im Jahr 1833 gelang

es letzteres auf wohlfeile Art abzutrennen und aus dem erstem Luxus-Kerzen zu

bereiten. Dadurch entstand ein neuer Industriezweig, welcher seit 15 Jahren

bedeutende Fortschritte machte.

Hr. v. Milly war einer der ersten, welche sich in

Frankreich mit diesem Industriezweig beschäftigten.Gay-Lussac und Chevreul nahmen im Jahr 1825 in England ein Patent auf

Verfertigung von Stearinkerzen. Die Jury der Ausstellung von 1834

erkannte ihm eine silberne Medaille, diejenige von 1839 eine goldene zu, welche er

auch im J. 1844 wieder erhielt. Die Société

d'Encouragement ertheilte demselben im J. 1833 eine silberne, im Jahr 1836

eine goldene Medaille für die namhaften, in diesem Industriezweig von ihm

eingeführten Verbesserungen.

Seit dem Jahr 1834 wurde das Fabricationsverfahren von Mehreren wohlfeiler gemacht

und Producte in den Handel geliefert, die unter den Namen bougie royale, éclipse, comête, des princes, phare etc. sich verdienten

Ruf erwarben. Die HHrn. Tresca und Eboli, Delacretaz, Peillason und einige andere, welche sich in diesem

Industriezweig auszeichneten, erhielten von der Jury Belohnungen. Die jährliche

Production von Stearinsäurekerzen beläuft sich gegenwärtig in Frankreich auf 2

Millionen Kilogramme; unter mehreren Verbesserungen ist die Entbehrlichmachung des

Alkohols und die Anwendung von Maschinerien zum Putzen und Glänzendmachen der Kerzen

hervorzuheben. Auch wurde für die ölartigen Rückstände eine nutzbringende Verwendung

zum Reinigen der Wolle und zur Bereitung von Hausseife gefunden.

Die verschiedenen Manipulationen, welchen der Talg unterzogen werden muß, um in

Stearinsäure verwandelt zu werden, wurden früher schon in einem Berichte über

die Millykerzen (polytechn. Journal Bd. LXII S. 128) kurz angegeben.

Wir ergänzen diese Anleitung durch Details, welche wir dem Dumas'schen Handbnch der angewandten Chemie entlehnen.

1. Verseifung. Dieselbe hat zum Zweck, die fetten Säuren

mit dem Kalk zu verbinden, dadurch das Glycerin auszuscheiden, und stearinsauren,

margarinsauren und oleïnsauren Kalk zu erhalten; das freigewordene Glycerin löst

sich in dem zur Bewerkstelligung der Verbindung erforderlichen Wasser auf.

Diese Operation wird in einer großen, hölzernen, etwas conischen Kufe vorgenommen,

welche mit mehreren Reifen gebunden ist; in dieselbe gibt man 500 Kilogr. rohen

Rinds- oder Hammeltalg mit einer zum Auflösen des Glycerins mehr als

hinreichenden Menge Wassers. Das Ganze wird mittelst eines am Boden der Kufe

angebrachten, schlangenförmig gewundenen bleiernen Rohrs durch Dampf erhitzt; dieses

Rohr ist mit einer Menge kleiner Löcher versehen, durch welche der Dampf

ausströmt.

Ist der Talg geschmolzen, so setzt man nach und nach 75 Kilogr. mit Wasser

angerührten, weißen, reinen, ätzenden Kalk (ohne Klümpchen) zu, läßt der Verbindung

Zeit sich zu bilden und rührt dabei die Masse stark um mittelst einer Vorrichtung,

die aus mehreren Armen besteht, woran sogenannte Messer befestigt sind. Dieses

System steckt an einer verticalen Welle, welche ein Winkelrad trägt, das durch ein

Getriebe in Bewegung gesetzt wird, welches an der horizontalen Hauptwelle befestigt

ist, die mit der Dampfmaschine communicirt.

Schon am Anfang des ersten Umrührens bilden der Talg und die Kalkmilch eine

gleichförmige teigige Masse. Nach ein paar Stunden fängt das Wasser an sich von der

Kalkseife zu trennen; man setzt nun den Rührer außer Thätigkeit, fährt aber dennoch

mit der Erhitzung fort; die Kalkseife wird immer härter. Nachdem man sie 6–8

Stunden ruhig stehen ließ, wird die Flüssigkeit worin das Glycerin aufgelöst ist,

mittelst eines unten an der Kufe angebrachten Hahns abgelassen. Man nimmt hierauf

den stearinsauern, margarinsauern und oleïnsauern Kalk (in Form sehr harter Seifen)

aus der Kufe und schreitet an das Pulvern derselben.

2. Pulvern. Man zermalmt die Kalkseifen unter einem

Mühlstein oder einer gußeisernen Walze, welche durch Menschenhände über die Masse

hin und her bewegt wird.

Hr. Dumas schlug hiezu vor, die harten Seifen zwischen

zwei cannelirten Walzen hindurchpassiren zu lassen, welche mittelst eines Stroms durch sie

hindurchgehenden oder darüber geleiteten kalten Wassers beständig abgekühlt werden,

was unerläßlich wäre, weil sich sonst die Seife durch den Druck erhitzen, also

erweichen und eher Blätter als ein Pulver bilden würde.

3. Zersetzung der Kalkseifen mittelst verdünnter

Schwefelsäure. Die Kufen, in welche die harte Masse, nachdem sie zerrieben

und in Pulver verwandelt wurde, behufs ihrer Zersetzung gebracht wird, sind den

Verseifungskufen ähnlich, ungefähr von gleichem Rauminhalt und mit Blei gefüttert.

In ihnen wird die Seife mit kaltem Wasser umgerührt, so daß man einen dünnen Brei

erhält; dann werden auf die durch Verseifung von 100 Kil. Talg entstandene Kalkseife

25 Kilogr. Schwefelsäure mit 100 Liter (Kilogrammen) Wasser verdünnt zugesetzt. Man

läßt einige Tage unter häufigem Umrühren stehen; die Schwefelsäure bemächtigt sich

des Kalks, um schwefelsauern Kalk zu bilden und setzt die Fettsäuren in Freiheit.

Nun leitet man einen Strom Wasserdampfs in die Kufe; der schwefelsaure Kalk scheidet

sich ab und fällt zu Boden, während die Fettsäuren schmelzen und über der

Flüssigkeit schwimmen; man schreitet nun an das Auswaschen der Fettsäuren.

4. Auswaschen der Fettsäuren. Sie werden mittelst eines

über dem Bodensatz angebrachten Hahns in eine den vorigen ähnliche Kufe abgelassen,

welche mit Blei gefüttert ist und ebenfalls durch ein auf ihrem Boden befindliches

Schlangenrohr mittelst Dampfs erhitzt wird. In dieser Kufe werden die letzten Spuren

Kalks mittelst sehr verdünnter Schwefelsäure abgeschieden. Eine zweite, der ersten

ganz gleiche Kufe, dient zu einem zweiten Auswaschen mit reinem Wasser.

5. Formen der Fettsäuren. — Ausgießen der krystallinischen Massen in dünne Kuchen (Brode). Die drei

Fettsäuren, Stearin-, Margarin- und Oleïnsäure, werden, nachdem sie

von Kalk und Schwefelsäure möglichst befreit sind, in Formen von Weißblech gegossen,

welche der Länge der Werkstätte nach stufenweise aufgestellt sind, so daß wenn die

Masse in die erste Form gegossen wird, sie sich successive in die folgenden Formen

vertheilt, was dadurch bewerkstelligt wird, daß man an einem Rande jeder Form ein

oder zwei Rinnchen anbringt, welche, sobald die Masse deren Höhe erreicht, diesen

Abfluß gestatten.

Diese Formen haben die Gestalt eines rechtwinkeligen Prismas von 70–75

Centimeter Länge, 16–18 Centimeter Breite und ungefähr 5 Centimeter Höhe. Auf

diese Weise bildet man Kuchen von festgewordener Säure, welche man, in wollene

Sarsche eingeschlagen, in eine verticale hydraulische Presse von gewöhnlicher

Construction bringt.

6. Kaltes Auspressen der in Kuchen geformten Säuren.

— Mit der verticalen Presse muß ein Druck von 200,000 Kil. hervorgebracht

werden können. Ein großer Theil der Oleïnsäure fließt schon in dieser Presse ab;

aber die letzten Antheile von Oleïnsäure können nur mit Hülfe einer gewissen

Temperatur ausgezogen werden, zu welchem Behufe andere horizontale Pressen erdacht

wurden, welche mittelst Dampfs erhitzt werden.

7. Warme Pressung. Man erwärmt nicht nur die Presse,

sondern auch die schmiedeisernen Platten, zwischen welche die aus der verticalen

Presse kommenden Kuchen gebracht werden, nachdem man sie zuvor mit einem andern

Preßtuch, aus Pferdehaaren statt von Wolle, umgeben hat.Die HHrn. Tresca und Eboli schlagen vor, die Preßkuchen mittelst einer Schneidmaschine

in Späne zu verwandeln; sie werden alsdann zwischen zwei Walzen gepreßt, um

ihre Zertheilung zu vollenden. Die so gepulverte Masse wird in Säcke

gebracht und einige Zeit in einen ans 25° C. (20° R.)

erwärmten Raum gestellt, hierauf stark ausgepreßt. Diese Säcke werden oft

gewaschen, wodurch man die Anwendung von Platten und Preßtüchern erspart.

(Description des brevets Bd. LI S. 445.) Der Dampf begibt sich aus

den Dampfkesseln in die hohlen Seitenwände und den Doppelboden der Presse; hierauf

erwärmt derselbe die in einem gußeisernen, rechteckigen und wohlverschlossenen

Kasten enthaltenen Platten.

Der Druck, welchen der Kolben der Presse ausüben kann, beträgt oft 4 bis 500,000

Kilogr.

Die von der verticalen oder der horizontalen Presse abfließende Oelsäure läuft in

eine darunter stehende Kufe, von welcher sie in flache Gefäße abgelassen wird; beim

Erkalten setzt sie noch die Stearinsäure ab, welche sie bei der erhöhten Temperatur

während der horizontalen Pressung mitgerissen hatte.

Nach den beiden Pressungen ist die Oelsäure genugsam abgeschieden; die

zurückbleibenden Brode von Stearin- und Margarinsäure sind blendend weiß,

betragen aber kaum über 45–50 Proc. des angewandten Talgs, also ungefähr

225–250 Kil. auf 500 Kil. Talg.

8. Reinigung der festen Säuren. Die aus der horizontalen

Presse genommenen Stearin- und Margarinsäure-Brode bringt man in eine

durch Dampf erhitzte hölzerne, mit Blei gefütterte Kufe, um sie mittelst sehr stark

mit Wasser verdünnter Schwefelsäure zu reinigen. Dieses Auswaschen hat vorzüglich

zum Zweck, den Fettsäuren die letzten etwa noch darin enthaltenen Spuren Kalks zu

entziehen.

Nachdem dieß geschehen, brauchen sie nur noch von dieser Säure selbst durch Waschen mit Wasser

befreit zu werden; man läßt hierauf die Masse ruhen und gießt sie in eine andere

Kufe ab, die reines Wasser enthält, welches öfters erneuert werden muß; man läßt sie

noch einmal stehen, zieht sie dann in Formen ab und erhält so endlich zur

Verfertigung von Kerzen sich eignende Brode.

9. Schmelzen und Formen der weißen festen Säuren. Man

benutzt hiezu entweder Töpfe aus Steinzeug, die im Wasserbad erwärmt werden, oder

einen kupfernen Kessel, der mit Silber plattirt seyn muß, damit sich die Säuren

nicht färben. Dieser Kessel hat einen doppelten Boden, um ihn in einer, in der Regel

100° C. (80° R.) nicht übersteigenden Temperatur, mit Dampf heizen zu

können. Man pflegt den Stearinsäure-Broden gewöhnlich 10 Proc. Wachs

zuzusetzen, damit die Kerzen weniger mürbe werden.

Man gießt die Masse in Formen aus einer Legirung von Zinn und Blei; den Docht

befestigt man oben mittelst einer dicken Nadel und unten durch einen kleinen

hölzernen Stift, der ihn an die Wände der Oeffnung drückt. Diese Dochte sind

geflochten, wodurch das beständige Schneuzen (Putzen) der Kerzen überflüssig wird;

zu demselben Behufe, sagt Hr. Dumas, müssen sie auch in

eine Auflösung von Borsäure getaucht werden, die mit dem Kalk ein borsaures Salz

bildet, welches im Dochte bleibt.

Sobald die Dochte in der Mitte der Formen befestigt sind, werden letztere in ein

Wasserbad gebracht, dessen Temperatur derjenigen des siedenden Wassers

entspricht.

Wenn die Formen hinlänglich erwärmt sind, füllt man sie mittelst eines Napfes (une poche) an; hiemit muß man warten bis die Säure zu

krystallisiren beginnt. Diese Vorschrift, sowie das Erwärmen der Formen ist

nothwendig, um die Krystallisation der Fettsäure zu stören. Nach dem Erkalten der

Formen wird das hölzerne Stiftchen, welches den Docht hält, herausgenommen und die

Kerzen werden mittelst einer Art Stechpfrieme herausgezogen; sie werden alsdann

zugeschnitten, um sie von gleicher Länge zu haben.

10. Bleichen der Kerzen. Die gegossenen Kerzen müssen eine

Zeit lang der Luft, dem Licht und der Feuchtigkeit ausgesetzt werden, damit sie die

möglichste Weiße erhalten.

11. Poliren und Verpacken der Kerzen. Dieß sind die

letzten mit den Kerzen vorzunehmenden Operationen. Das Poliren wird durch starkes

Reiben der Kerze mit einem Stückchen Tuch, welches mit Alkohol oder Ammoniak

befeuchtet ist, oder mittelst dazu erfundener Maschinen bewerkstelligt.

Das Verpacken besteht im Zusammenlegen von je fünf Kerzen, um Pakete von ½

Kilogr. zu bilden.

Wir lassen nun eine von Hrn. Durnerin erfundene

Verbesserung in der Fabrication von Stearinsäurekerzen folgen, welche er sich am 13.

Januar 1846 für England Patentiren ließ.

Diese Verbesserung hat vorzüglich zum Zweck, das Oleïn vom Stearin, sowie auch die

Oleïnsäure von der Stearinsäure zu trennen.

Behufs der Trennung des Oleïns vom Stearin, bringt Hr. Durnerin den Talg in wollene Säcke, die in einem besonderen Apparat

ausgepreßt werden.

Dieser Apparat besteht aus einem gußeisernen Cylinder, der auf seinem Umfang

durchlöchert ist und einen zweiten durchlöcherten Cylinder von Zink aufnimmt. Den

Raum zwischen den zwei Cylindern nimmt ein gefilzter Zeug ein. Zwischen den Säcken

befinden sich Diaphragmen in folgender Ordnung: zuerst ein Stück Filz, bedeckt mit

einer durchlöcherten Zinkplatte, dann ein Drahtgewebe, hierauf wieder eine

Zinkplatte und zuletzt ein Stück Filz.

Wenn der Apparat mit Säcken und Zwischenwänden, wie in Fig. 1 geordnet, angefüllt

ist, so wird ganz oben drauf ein letzter Sack, mit Holzsägespänen angefüllt, gelegt,

und auf diesen ein Holzblock, auf welchen die hydraulische Presse ihre Wirkung

ausübt.

Mit dieser Vorrichtung werden zwei Pressungen vorgenommen, eine bei 22° C.

(18° R.), die andere bei 35° C. (28° R.).

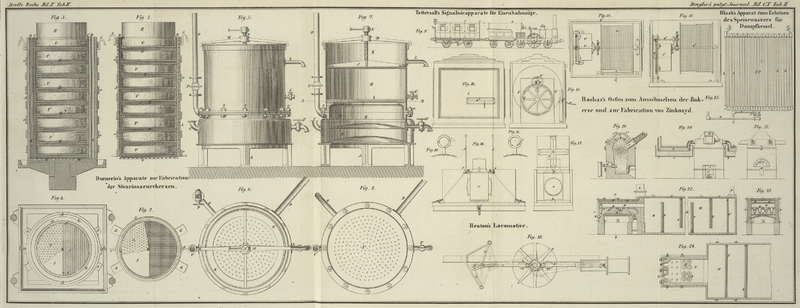

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1

verticaler Durchschnitt des mit Säcken angefüllten Apparats. Fig. 2 horizontaler

Durchschnitt desselben.

A gußeiserner Cylinder, mit starken eisernen Reifen a umgeben, auf seinem Umfang durchlöchert.

B gefilzter Zeug, an der Innenwand des Cylinders

anliegend.

C durchlöcherter Zinkcylinder.

E, E nach obiger Beschreibung zusammengesetzte

Zwischenwände.

F, F Säcke von grober Leinwand, worin sich die

Fettsubstanz befindet.

G mit Holzsägespänen angefüllter Sack.

H Holzblock, auf welchen die hydraulische Presse

wirkt.

Die unterste Scheidewand b liegt auf dem Plateau der

Presse auf, wie bei K, Fig. 3, zu sehen.

Wenn der Cylinder entleert werden soll, wird zuerst der Holzblock H abgenommen und der Apparat mittelst zweier Ketten

herausgezogen, welche

oben an der Presse befestigt sind und in die Haken c

eingreifen. Der Cylinder ruht mittelst vier Träger d auf

einem hölzernen Untergestell.

Fig. 3 ist ein

verticaler und Fig.

4 ein horizontaler Durchschnitt einer Abänderung obigen Apparats.

A hölzerner Cylinder, mit eisernen Reifen a, a gebunden.

L, L Nuth an der Innenseite des Cylinders.

D durchlöchertes Zinkblech, welches vor der Nuth liegt.

Zwischen diesem Zinkblech und einem zweiten C befindet

sich ein gefilzter Zeug.

Bei diesem System benutzte man statt des Drahtgewebes Schnüre zu den Zwischenwänden.

In Fig. 4

bezeichnet 1 Schnüre, 2 durchlöcherte Zinkplatte, 3 Stück Filz.

Die übrigen Bezeichnungen entsprechen der Erklärung von Fig. 1.

Der soeben beschriebene Apparat hat zum Zweck, das Oleïn vollkommen klar auszuziehen

und trockenes, bei 43° C. (34° R.) schmelzendes Stearin zu erhalten,

woraus man eben so harte Kerzen verfertigen kann wie aus Stearinsäure.

Um die Trennung der Fettsäuren beim Pressen zu erleichtern, fand Hr. Durnerin es vortheilhaft, ihnen 2–6 Proc.

Weingeist von 36° Baumé zuzusetzen, welcher durch Destillation der Oleïnsäure

wieder gewonnen wird. Auf diese Art wird die Stearinsäure leichter und in größerer

Menge gewonnen.

Oft ist es von Nutzen, die Fettsubstanzen zu filtriren, um reinere Producte zu

gewinnen. Hiezu bedient sich Durnerin folgender

Vorrichtung.

Fig. 5 zeigt

diesen Apparat im Aufriß und Fig. 6 in der oberen

Ansicht. Fig.

7 ist der Vertical-Durchschnitt und Fig. 8 der horizontale

Durchschnitt desselben auf der Linie A B, Fig. 7.

Der Apparat ist aus zwei Theilen zusammengesetzt, welche mittelst Bolzen a, a verbunden sind; unten ist er verschlossen.

Innerlich besteht er aus drei Abtheilungen. E

Abtheilung, in welche die zu filtrirende Masse kömmt. O

ein Rohr, welches mit einem andern Gefäße, das in der Figur nicht abgebildet und

über dem Filter angebracht ist, in Verbindung steht; es wird mittelst dieses Rohrs

ein Druck auf die zu filtrirende Masse hervorgebracht.

H filtrirendes Medium, in Holzsägespänen, Papierzeug,

Baumwolle, oder sonst einer geeigneten Substanz bestehend. Diese Substanzen werden

auf der Platte I ausgebreitet, welche mit einem

gefilzten Zeuge b bedeckt wird.

J durchlöcherte Platte, welche ebenfalls mit einem Filze

belegt und auf die filtrirende Masse gesetzt wird.

N Schraube, die durch eine Mutter in dem Querstück M geht und auf die Platte J

wirkt, welche das Filtrirmaterial comprimirt. Der Druck treibt die Flüssigkeit durch

dieses Material hindurch; sie steigt über die Platte in die Abtheilung K hinauf, aus welcher sie durch die Röhre L in einen dazu vorgerichteten Recipient abläuft.

G Lufthahn der Abtheilung H.

Wenn die Flüssigkeit abzufließen beginnt, wird dieser Hahn geschlossen.

F ein anderer Hahn, zum Entleeren der Abtheilung B.

B doppelter Boden, mit Wasser gefüllt, welches mittelst

der Röhren C, D durch Dampf geheizt wird.

A Gestell, auf welchem der Apparat ruht.

Behandlung des Apparats. Man gießt den Talg oder die

Fettsäuren, nachdem man sie vorher in der Wärme schmelzen ließ, in das über dem

Apparat befindliche Reservoir, läßt das im Doppelboden befindliche Wasser so lange

sieden, bis etwas Dampf in die Abtheilung K hinauf

gelangt; öffnet alsdann den Hahn P, worauf der Talg etc.

aus dem Rohr O in die Abtheilung E gelangt und die Luft durch den Hahn G

austreibt, der alsdann geschlossen wird.

Die filtrirte Fettsubstanz steigt vermöge des durch Drehen der Schraube

hervorgebrachten Drucks in dir Abtheilung K hinauf und

läuft durch das Rohr L. ab.

Um den Talg zu bleichen und vom Geruch zu befreien, kann man sich folgenden

Verfahrens bedienen.

Man läßt den Talg anderthalb Stunden lang mit 5 Procent seines Gewichts gepulverter

Knochenkohle kochen; dann das Gemenge einige Stunden lang ruhig stehen, wobei sich

die Kohle größtentheils absetzt; die hierauf in dem beschriebenen Apparat filtrirte

Fettsubstanz ist dann ganz weiß und geruchlos.

Tafeln