| Titel: | Verbesserungen an Baumwollspinnmaschinen, worauf sich William Anderson, Baumwollspinner zu Clitheroe in Lancasshire, am 22. Oct. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 110, Jahrgang 1848, Nr. XXX., S. 164 |

| Download: | XML |

XXX.

Verbesserungen an Baumwollspinnmaschinen, worauf

sich William Anderson,

Baumwollspinner zu Clitheroe in Lancasshire, am 22. Oct. 1846 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, August 1848, S.

7.

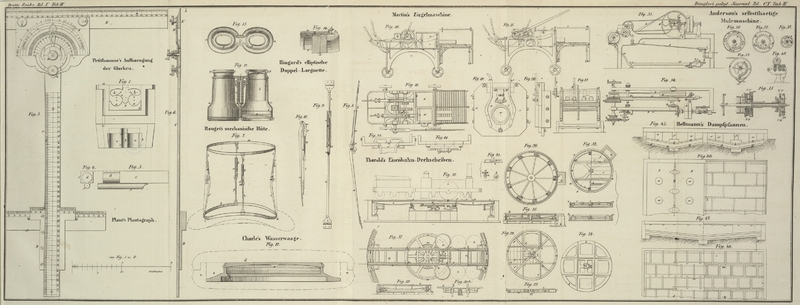

Mit Abbildungen auf Tab.

III

Anderson's Verbesserungen an Baumwollspinnmaschinen.

Vorliegende Erfindung bezieht sich

1) auf ein eigenthümliches Verfahren, die Streckwalzen zu belasten;

2) auf Verbesserungen an den sogenannten selbstthätigen Mulespinnmaschinen und

insbesondere auf die unter dem Namen „Smith's

self-actor“ bekannte Mulemaschine (beschrieben im

polytechn. Journal Bd. LV S. 229). Dieser Theil der Erfindung besteht in einer gewissen

neuen Anordnung des Apparates, wodurch das Loswickeln „backing of“ der spiralförmigen Windungen,

welche nach jedem Auszug des Wagens auf den Spitzen der Spindeln bleiben,

bewerkstelligt wird, ferner in einer neuen Methode, die Umdrehung der Achse der

Twistrollen zu hemmen.

Fig. 33 stellt

einen Theil der Mulemaschine mit den an derselben angebrachten Verbesserungen im

Seitenaufrisse, Fig. 34 im Grundrisse dar. A, A ist die

Treibrolle, welche an die Welle B festgekeilt ist und

die Bewegung der Querwelle C vermittelst der Winkelräder

D, D mittheilt. An dieser Querwelle befindet sich

eine Rolle E, welche mittelst eines Riemens die Welle

F in Umdrehung setzt, und noch eine andere Rolle G, welche während der Operation des Spinnens mit Hülfe

des Riemens I die Rollenachse H in Bewegung setzt. Die Einrichtung der Achse H läßt sich am besten aus dem Längendurchschnitt Fig. 35 und aus den

Querschnitten Fig.

36, 37, 38 und 39 entnehmen. Fig. 36 ist ein

Durchschnitt nach der Linie A B

Fig. 35; Fig. 37 nach

der Linie C D; Fig. 38 nach der Linie

E F; Fig. 39 nach der Linie

G H. a ist die

Treibrolle; b, b sind die Twistrollen, welche die zum

Treiben der Spindeln dienlichen Trommeln in Bewegung setzen. In dem Innern der

festen Rolle a befindet sich ein Sperrrad c, welches lose an der Achse H sitzt, jedoch durch die Sperrkegel d, d, d

mit der Rolle a verbunden ist, und während des Spinnens

mit ihr rotirt. Dieses Sperrrad ist innen mit einem Zahnkranz e, e versehen, in den das kleine Getriebe f

greift. Letzteres befindet sich an einem Bolzen, welcher durch die gleichfalls lose

an der Welle H sitzende Platte g geht. An dem nämlichen Bolzen, jedoch auf der andern Seite der Scheibe

g, ist ein kleines Sperrrad h befestigt, und ein an das Zahnrad k

befestigter Sperrkegel i wird durch eine Spiralfeder I (Fig. 37) außer

unmittelbarer Berührung mit dem Sperrrädchen h gehalten.

Das Zahnrad k sitzt lose an der Welle H und rotirt in dem Innern der gewöhnlichen

Frictionsrolle m, um welche die Bänder zur Ertheilung

der für das Aufwinden erforderlichen Friction laufen. Die Rolle m dreht sich lose auf der Röhre n, die gleichfalls lose an der Achse H sitzt.

An die Röhre n ist die Scheibe o befestigt, welche das Getriebe p enthält. An

dem andern Ende der Röhre n ist ein Sperrrad q befestigt, welches durch Sperrkegel r, r, r mit dem Getriebe s

verbunden ist; letzteres steht mit einem Rade in Eingriff, welches an der Seite des

gewöhnlichen hin- und her oscillirenden Rades (mangle-wheel) befestigt ist. t ist die

Rolle zum Rückwärtsdrehen der Spindeln (the

backing-off pulley), welche lose an der Welle H steckt, jedoch während des Rückwärtsdrehens durch das Frictionsband u, u mit derselben verbunden wird, indem man das

letztere gegen die an der Büchse der Garnrolle b

festsitzende Rolle v drückt. Es erhellt somit, daß

während der Wagen ausgezogen wird und die Operation des Spinnens vor sich geht, die

in Rotation gesetzte Garnrollenachse H die Garnrollen

b, b und die Frictionsrolle v mit sich nimmt. Der Treibriemen wird sodann auf die lose Rolle geschoben

und die Welle H durch nachher zu beschreibende Mittel

rückgängig gemacht. Sobald aber das Aufwinden des Garns beginnt, kommt das Zahnrad

k im Innern der Frictionsrolle m in Rotation, und da der Sperrhaken i in das Sperrrad k

einfällt, so wird dadurch die Rotation des Getriebes f

verhütet; die Scheibe g und das Rad c kommen in Umdrehung, und vermittelst der Sperrhaken d, d, d wird sofort der ganze Apparat mit der Achse H in Eingriff gebracht. Der Apparat, um die an der

Garnrollenachse befindliche feste Rolle a zu bremsen und

diese Achse rückgängig zu machen, ist Fig. 33 und 34

dargestellt. An dem einen Ende des belasteten Hebels w

ist die Bremse x befestigt und an dem andern Ende

desselben befindet sich ein Stift y, welcher auf einem

Haken z ruht. Wenn der Wagen seinen Auszug beinahe

vollendet hat, so zieht eine Hervorragung des Wagens den Haken z zurück. Diese Bewegung gestattet dem Hebel w zu fallen, die Bremse mit der Rolle a in Berührung zu bringen und auf diese Weise die

Rotation der Achse H zu hemmen. Ein anderer Theil des

Wagens kommt gegen den Hebel I und drückt ihn nieder,

wodurch der belastete Hebel w wieder in seine

ursprüngliche Lage gehoben und die Bremsvorrichtung zurückgezogen wird. Ein anderer

Theil des Wagens schlägt nun gegen den Finger 2, wodurch der Haken 3 von dem Stift 4

abgehoben und der belastete Hebel 5 veranlaßt wird zu fallen und mit Hülfe der

Stange 6 die Kuppelung 7,8 in Eingriff zu bringen. Die eine Hälfte 7 der Kuppelung

sitzt an der Büchse des Zahnrades 9 fest, welches durch das an der Querwelle F befindliche Getriebe 10 umgetrieben wird. Die andere

Hälfte 8 der Kuppelung sitzt an der Rolle 11, an welche das eine Ende der Kette 12

befestigt ist. Das andere Ende der Kette 12 ist an den Hebel 13 und dieser ist an

das Frictionsband u befestigt. Sobald nun die Theile 7

und 8 der Kuppelung in Eingriff gebracht sind, drücken sie das Frictionsband u gegen die Rolle v, ziehen

dadurch die Garnrollenachse um eine Rotation zurück und lösen die Garnspiralen von

den Spitzen der Spindeln ab. Ein anderer Theil des Wagens stößt alsdann gegen den

Hebel 14 und hebt den belasteten Hebel 5 in seine ursprüngliche Lage zurück. Dadurch

kommen die Theile 7, 8 der Kuppelung außer Eingriff, worauf der Wagen zurückgeht und

das Garn aufwickelt.

Die verbesserte Methode, die Streckwalzen zu belasten, ist Fig. 40 dargestellt; a, a, a sind die oberen, b, b,

b die unteren Walzen. Das erste Paar der Streckwalzen ist auf die übliche

Weise beschwert, das zweite und dritte Paar aber wird vermittelst der auf beiden

liegenden Walze c belastet. Durch diese Methode wird das

Anknüpfen erleichtert und Zeit und Arbeit gespart.

Tafeln