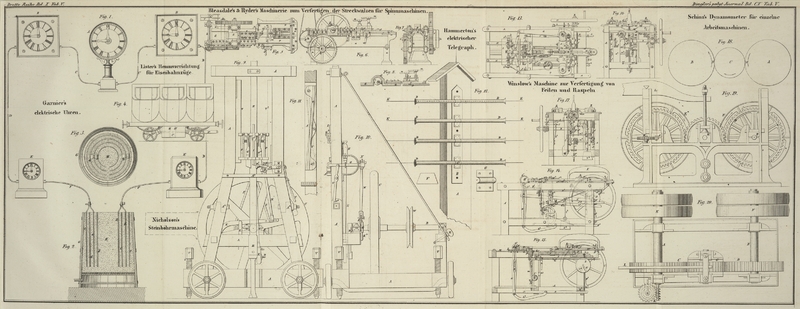

| Titel: | Maschine zur Fabrication von Feilen und Raspeln, welche sich George Winslow, Kaufmann zu Boston in Nordamerika, einer Mittheilung zufolge am 3. Jul. 1847 für England patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 110, Jahrgang 1848, Nr. XLVII., S. 248 |

| Download: | XML |

XLVII.

Maschine zur Fabrication von Feilen und Raspeln,

welche sich George

Winslow, Kaufmann zu Boston in Nordamerika, einer

Mittheilung zufolge am 3. Jul. 1847 für England

patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Sept. 1848, S.

77.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Winslow's Maschine zur Fabrication von Feilen und

Raspeln.

Die Erfindung besteht in einer eigenthümlichen Maschine, in welcher die Feilenzähne

durch den Druck geeigneter Meißel gegen die Oberfläche

der Feile anstatt durch eine Reihe von Schlägen gebildet werden. Der Grad des

Druckes der Meißel wird nach der verschiedenen Dicke der Feile regulirt und auf

diese Weise eine geeignete gleichförmige Schnitttiefe für alle Zähne erzielt.

Fig. 13 stellt

die Maschine im Grundriß,

Fig. 14 im

Seitenaufriß,

Fig. 15 im

senkrechten und centralen Längendurchschnitte und

Fig. 16 in der

Frontansicht dar.

Fig. 17 ist

eine hintere Ansicht der Maschine, und zwar theilweise im Durchschnitt, um die

Construction der verschiedenen Theile deutlicher darzulegen. A ist das Maschinengestell; B die Hauptwelle,

durch welche die Bewegung von irgendeiner geeigneten Triebkraft aus auf die

ausübenden Theile der Maschine übertragen wird. An dem äußeren Ende dieser Welle ist

ein mit einer Kuppelungsbüchse versehenes Schwungrad C

lose gelagert, während an ihrem inneren Ende eine kreisrunde Scheibe

D befestigt ist. Diese Scheibe enthält einen langen

radialen Einschnitt E zur Aufnahme eines Kurbelzapfens

F, welcher eine Kuppelung zwischen der

Verbindungsstange G und der Scheibe D bildet und sich nach jedem beliebigen Halbmesser

dieser Scheibe adjustiren läßt, um den Zug der Stange G

verändern zu können. Die Stange G ist durch einen in dem

Schlitz K adjustirbaren Bolzen mit dem senkrechten Hebel

H und das obere Ende des letztern mit einem

Schlitten L verbunden, welcher durch ein paar

horizontale Schienen M, M

die nöthige Führung erhält. Quer über die obere Fläche des Schlittens gehen ein paar

Uförmige Rinnen N, N zur

Aufnahme zweier rectangulärer Metallstücke oder Schieber O, O, welche oben auf dem Schlitten liegen und

sich vor- und zurückbewegen lassen. Diese Schieber sind durch Gelenke P, P mit den Enden zweier

langer horizontaler Hebel Q, Q verbunden, deren Umdrehungszapfen auf eine geeignete und feste Weise mit

einer an die oberen Schienen des Gestells befestigten horizontalen Bodenplatte S verbunden sind. Die Meißelhalter T, T bestehen aus krummen

Metallstücken, die mit Backen oder andern geeigneten Vorrichtungen zum Festhalten

zweier Meißel U, U versehen

sind. Diese Meißelhalter sind durch zwei kleine Gelenke V, V mit den vorderen Enden der beiden Hebel

Q, Q verbunden und

bewegen sich gegeneinander und von einander hinweg. Um den Neigungswinkel der Ebene

jedes Meißels gegen die anliegende Fläche der Feile adjustiren und nach Umständen

verändern zu können, müssen die Meißelhalter selbst einer geeigneten Adjustirung

fähig seyn. W ist ein langer horizontaler Schlitten,

welcher sich auf der Bodenplatte S in einer

Längenrichtung frei hin- und herbewegen läßt, und der Verstärkung wegen mit

einem Bogen X (Fig. 14) versehen ist.

Dieser Schlitten hat die Bestimmung die Feile während des Einschneidens der Zähne

auf ihren beiden gegenüberliegenden Seiten zu unterstützen. Zu dem Ende enthält er

zwei Docken (puppets) Y und

Z oder andere geeignete Vorrichtungen zum Festhalten

der Feile. Der Theil Y hat eine Hülse, worin der Stiel

der Feile mit Hülfe mehrerer Schrauben a, a befestigt wird; der Theil X dagegen ist mit einer Spitze b versehen,

welche in ein an dem dünnen Feilenende angebrachtes Loch greift. Die Docken sollten

nach beiden Richtungen seitwärts verschiebbar seyn, um die Feile gegen die von

beiden Seiten angreifenden Messer in die geeignete Lage bringen zu können. Zwischen

je zwei aufeinanderfolgenden Einschnitten der Messer muß der Schlitten W auf eine geringe Strecke nach Innen bewegt werden.

Diese Bewegung wird durch eine an ihren Enden bei d, e im Hauptgestell A und dem

Theile S gelagerten Schraube c bewirkt. Diese Schraube befindet sich unter dem Schlitten W und läuft in einer von dem Schlitten abwärts sich

erstreckenden Hervorragung f, die zu dem Ende mit einer

Schraubenmutter versehen ist. Der Mechanismus, durch welchen die Schraube c in gewissen Intervallen in Rotation gesetzt wird, ist

folgender. g ist ein kleines, wie Fig. 17 zeigt, an dem

einen Ende der Schraube befestigtes Sperrrad; h ein

Stirnrad, das lose an der jenseits der Büchse d

hervorragenden Spindel i5 sitzt; i ein kleiner an der einen Speiche

des Rades h befindlicher Sperrhaken, welcher in die

Zähne des Sperrrades greift; k ist eine an dem um m5 drehbaren Hebel l angebrachte Zahnstange, welche mit dem Rade h in Eingriff gebracht werden kann. Eine Stange m ist an ihrem unteren Ende mit dem untern Ende der

Zahnstange und an ihrem oberen Ende mit dem einen Arm eines um o oscillirenden Winkelhebels n verbunden. Von der Seite der Verbindungsstange G ragt ein kleiner Stift p dergestalt hervor,

daß er nicht nur mit dem herabhängenden Arm des Winkelhebels n in Berührung kommt, wenn die Stange G sich

zurückbewegt, sondern auch den genannten Arm zurückdrängt, und dadurch den Hebel

veranlaßt, die Zahnstange k zu heben und somit dem Rade

h die erforderliche Drehung zu ertheilen. Diese

Bewegung bringt den Sperrhaken i gegen das Sperrrad g der Schraube c, so daß er

dieser eine kleine Drehung ertheilt. In Folge dieser Drehung bewegt sich der Wagen

W mit seiner Feile eine kurze Strecke, d. h. so weit

zurück, daß die Messer den nächstfolgenden Einschnitt machen können. Das Maaß der

Bewegung der Schraube, welches die Feinheit der Feilenzähne bestimmt, wird durch

einen Stift q regulirt, den man in eines der an dem

unteren Ende der Zahnstange k (Fig. 17) angebrachten

Löcher r, r, r einsetzt. Da die Zahnstange, wie oben bemerkt, mit dem

Winkelhebel n verbunden ist, so wird, je höher der

genannte Stift gehoben wird, der herabhängende Arm des Winkelhebels n desto weiter vor- oder zurückbewegt, so daß der

an der Stange G befindliche Stift p nicht so bald anschlägt, als dieses sonst der Fall seyn würde. Da der

Stift p fortfährt durch die nämliche Strecke sich zu

bewegen, so hängt die Größe der Drehung der Schraube c

von der Größe der Bewegung ab, welche der Stift p dem

Winkelhebel n ertheilt.

Um die Zahnstange k mit dem Rade h außer Eingriff zu bringen, wenn die Maschine eingestellt werden soll,

ist der Hebel l durch eine Stange t mit einem langen horizontalen um u drehbaren

Hebel s verbunden. Dieser Hebel steht durch eine Stange

1 und einem Hebel 2 mit einer Kuppelung v in Verbindung

und setzt somit das Schwungrad C mit der Treibwelle B nach Umständen in oder außer Verbindung. Nachdem der Hebel s das Schwungrad mit der Treibwelle in Verbindung

gebracht hat, wird er durch einen kleinen Hebel w

Fig. 16 in

seiner Lage erhalten. Der Hebel w dreht sich um y und ist mit einem Knopfe x

versehen, mit dessen Hülfe er in die Höhe gehoben oder niedergedrückt werden kann;

auf sein inneres Ende drückt eine gebogene Feder z. An

der unteren Seite des Wagens W befindet sich ein

adjustirbarer Stift a1

Fig. 15,

welcher nach Vollendung der letzten Feilenzähne gegen den oberen Theil der Feder z anschlägt, dadurch diese und somit den Hebel w an seinem inneren Ende niederdrückt; das äußere Ende

dieses Hebels geht daher hinreichend in die Höhe, um dem Hebel s die Seitenbewegung zu gestatten. Indem dieser nun frei

wird, zieht eine Feder b1 die Kuppelung außer Verbindung mit dem Schwungrad und setzt dadurch die

Maschine in Stillstand. An der Spindel der Schraube c

ist ein Stirnrad c1

befestigt, welches in ein anderes an dem Ende der Achse e1 befindliches Stirnrad d1 greift; die Achse

e1 enthält an

ihrem Ende ein kleines Kurbelrad f1. Durch Umdrehung dieses Kurbelrades ist der

Arbeiter im Stande die Schraube c in eine rasche

rückgängige Rotation zu setzen, wodurch der Schlitten mit der Feile zurückgeführt

wird, um die Anfertigung einer andern Feile zu beginnen.

Der zunächst zu beschreibende Theil der Maschine ist derjenige, wodurch die Messer

während irgendeiner Zu- oder Abnahme in der Dicke der Feile, veranlaßt

werden, dennoch unter gleichförmigem Druck auf dieselbe einzuwirken, und Schnitte

von gleichförmiger Tiefe zu bewirken. Das Einschneiden der Feile beginnt immer an

ihrem dünneren Ende, ihrem Stiele gegenüber; von diesem Ende aus nimmt die Feile

gewöhnlich bis gegen ihre Mitte hin an Dicke zu, worauf diese bis an den Stiel

ziemlich gleichförmig bleibt. Während der ganzen Operation muß jedoch der Druck der

Messer gleichförmig bleiben. Die Bewegung des Schlittens L muß daher nach jeder Schließung der Messer ein wenig vermindert werden,

und dieses Resultat wird durch die eigenthümliche Art seiner Verbindung mit den

Hebeln erreicht, durch welche die Messerhalter in Bewegung gesetzt werden.

Das untere Ende des Hebels H ist mit Hülfe einer

gebogenen Stange h1

mit einer horizontalen Schiebstange g1 verbunden, welche sich in geeigneten Lagern

vor- und rückwärts bewegen läßt. An ihrem vorderen Ende ist diese Stange mit

einer Reihe von Einschnitten k1 versehen, in welche eine Hervorragung l1 des kleinen um n1 drehbaren Hebels

m1 (Fig. 16)

greift. Der Hebel m1

ist durch eine Stange p1 mit einem kurzen Hebel o1 verbunden. Der letztere schwingt nun seinen Drehungspunkt q1, so oft sein

innerer Arm von einer kleinen an der rotirenden Scheibe D befestigten Hervorragung niedergedrückt wird. Dadurch wird der Hebel m1 hinreichend

gehoben, um den Theil l1 aus den Einschnitten der Schiebstange g1 zu entfernen. Die Einschnitte k1 und der damit

verbundene Mechanismus haben den Zweck, die Stange g1 bei ihrem stufenweisen Vorrücken in ihrer Lage

zu erhalten, während die Feile von ihrer Spitze gegen die Mitte hin geschnitten

wird. Von der Stange g1 geht eine Schnur s1 nach einer an eine horizontale Querwelle u1 befestigte Walze

t1. An dem äußeren

Ende der Welle u1

befindet sich ein eigenthümlich gestaltetes Excentricum v1 (Fig. 14 und 17). Der

Umfang dieses Excentricums ist mit einer Rinne versehen, zur Aufnahme einer Schnur

w1, deren Ende an

dem der Welle zunächst gelegenen Theile des Umfanges vom Excentricum befestigt ist.

Die Schnur w1 geht

nach einer im Maschinengestell gelagerten Walze x1. Um diese Walze ist eine andere Schnur y1 geschlungen, die

sich abwärts erstreckt und an einen langen Hebel z1 geknüpft ist, der um a2 oscillirt und mit einem Gewichte b2 belastet ist. Das

Vorderende des Hebels z1 tritt durch einen in dem Pfosten d2 (Fig. 16) angebrachten

Schlitz c2. Nahe an

der inneren Seite des Hebels z1 ist eine verschiebbare Stange f2 angeordnet und

durch einen Arm g2

(Fig. 17)

und die Säule d2

unterstützt, durch welche beide sie sich in einer Längenrichtung frei bewegen kann.

Sie ist mit einem Stift h2 versehen, der von einem Schieber i2 hervorragt, welcher auf der Stange verschiebbar

ist, und vermittelst einer Stellschraube k2 (Fig. 13) an dieselbe

befestigt werden kann. Der Stift h2 lehnt sich gegen die eiserne Zugstange l2 des Gewichts b2. Mit der

Schiebstange f2 ist

ein um o2 drehbarer

horizontaler Hebel m2

verbunden. Dieser Hebel artikulirt in seiner Mitte mit dem untern Arm eines

verticalen um q2

drehbaren Hebels p2.

Der letztere ist mit einem Sperrhebel s2 verbunden, dessen eines Ende in einem

Einschnitte t2 der an

den Schlitten W geschraubten Platte u2 liegt; das andere

Ende des Sperrhebels s2 enthält einen hervorragenden Stift, welcher in einem unregelmäßigen

Einschnitte v2, w2, x2, y2 läuft, der in einem

an das Gestell geschraubten Metallstücke z2 angebracht ist. Von y2 bis x2 ist der Einschnitt horizontal, von x2 bis w2 neigt er sich

abwärts und von w2 bis

v2 geht er wieder

horizontal. Der Zweck des Hebels p2 und seines Sperrhakens s2 ist, der Schiebstange f2 vermöge der

einwärts gehenden Bewegung des Wagens w eine vorwärts

gehende Bewegung zu ertheilen, wodurch der Stift h2 veranlaßt wird gegen den Haken l2 des Gewichts b2 zu drücken, das

letztere an dem Hebel z1 vorwärts zu schieben und dadurch die Wirkung des Gewichts auf die Schnur

y2 zu erhöhen. Diese gesteigerte

Wirkung theilt sich durch den Mechanismus den Messern mit. Während die Operation des

Schneidens nach der Mitte der Feile hin vor sich geht, ist es nothwendig daß das

Gewicht b2 allmählich

gegen das Vorderende seines Hebels hinbewegt werde. Dieß geschieht durch den

Schlitten W, welcher den oberen Arm des Hebels p2 zurückdrängt, bis

der Stift des Hebels s2 in den geneigten Theil w2, x2 des Schlitzes v2, w2, x2, y2 fällt. Während der Stift den erwähnten geneigten

Theil hinabgeht, wird der hintere Arm des Hebels s2 in die Höhe gedrückt, so daß sein vorderer Arm

aus den Einschnitten der Platte u2 gehoben wird. Der Schieber w fährt nun fort sich nach Innen zu bewegen, ohne weiter

auf den Hebel p2 zu

wirken. Das Herausheben des Sperrhebels aus dem Einschnitte findet statt, wenn die

Messer die Mitte oder den dicksten Theil der Feile erreicht haben. Jeder der

zwischen den Führungen N, N

gleitenden Schieber O, O,

hat einen nach hinten sich erstreckenden Arm b3, der mit einer Schraubenmutter c3 versehen ist. Eine

Spindel d3 mit rechts

und links gewundenen Schraubengängen e3, f3 geht durch diese beiden Schraubenmuttern und

enthält an ihrem einen Ende ein Handrad g3, an ihrem andern Ende aber ein Sperrrad h3. In letzteres

greift ein mit dem Hebel i3 verbundener Sperrkegel und wird mit demselben durch eine wurmförmige

Feder in Contact erhalten. Von dem inneren Ende des um k3 drehbaren Hebels i3 erstreckt sich eine

Federkette l3 abwärts

nach einem Stifte m3,

der von der hinteren Seite einer kreisrunden Platte n3 hervorragt. Letztere ist an die Welle u1 befestigt, die das

Excentricum v1

enthält. Die beiden rechts und links gewundenen Schrauben der Spindel d3 setzen den Arbeiter

in den Stand, die Schneiden der Meißel in den geeigneten Abstand zu stellen, wenn

sie an dem schmalen Ende einer Feile ihren Schnitt beginnen sollen. Der Zweck des

Sperrrades h3 des

Sperrhebels i3, der

Kette l3 und der

kreisrunden Platte n3

ist, das Excentricum v1 und sein Gewicht zu unterstützen. Wenn das Excentricum v1 in die Höhe geht,

so wird das Vorderende des Sperrhebels i3 durch die Kette l3 niedergedrückt, und in Folge davon wird der

Sperrhaken gegen das Sperrrad gehoben. Die rückgängige Bewegung des Schlittens L. drückt das genannte Sperrrad gegen den Sperrhafen und

setzt dasselbe, sowie die Schraubenspindel nach einer Richtung in Rotation, welche

die Schrauben e3, f3 veranlaßt, die

Schieber O, O gegen einander

zu bewegen. Dadurch werden, wenn der Schlitten L sich

vorwärts bewegt, die Hebel P, P einander näher gebracht, so daß sie mit größerer Kraft auf die Hebel Q wirken können.

Der Zweck der Schiebstange g1 der Schnur s1, der Rolle t1, der Welle

u1 des

Excentricums v1, der

Schnur w1 und des

Gewichts b2 ist eine

Hülfskraft zu erzeugen, welche auf die Hebel P, P wirkt und den Verlust ausgleicht der in der Operation

der letzteren stattfindet, während die Feile von dem dünneren Ende gegen ihre Mitte

hin geschnitten wird. Das Excentricum v1 muß von solcher Größe und Gestalt seyn, daß es

das Gewicht in den Stand setzt, mit einer dem Kraftverlust der Hebel P proportional zunehmenden Hebelskraft auf die Welle u1 zu wirken. In den

Abbildungen sind die Messer mit geraden Schneiden dargestellt, wie solches die

Anfertigung gewöhnlicher Feilen erfordert; sollen dagegen Raspeln verfertigt werden,

so ist die Form dieser Messer abzuändern.

Nachdem der Patentträger die verschiedenen Theile der Feilenschneidmaschine und ihre

Bestimmung erläutert hat, recapitulirt er in folgendem noch einmal ihre

Wirkungsweise, um ihre combinirten Bewegungen vollkommen verständlich zu machen.

Eine auf die gewöhnliche Weise geeignet vorbereitete und zu schneidende Feile wird

in den Docken Y, Z des

Schlittens W befestigt und das Schwungrad C an seine Welle B

gekuppelt. Mit dieser Welle wird auch die Scheibe D in

Rotation gesetzt und vermittelst der Verbindungsstange G

dem senkrechten Hebel H eine oscillirende Bewegung

ertheilt. Da das obere Ende dieses Hebels mit dem Schlitten L verbunden ist, so schiebt es diesen vorwärts und setzt dadurch den

Apparat P, Q, T in Thätigkeit, welcher den Meißeln U den zum Einschneiden der Zähne nöthigen Druck

ertheilt. Nachdem auf jeder Seite der Feile oder Raspel ein Zahn gebildet ist, so

muß der Schlitten W auf die für die Einschneidung eines

zweiten Zahnes geeignete Entfernung vorwärts bewegt werden. Dieses geschieht, indem

man der Schraube c eine theilweise Drehung ertheilt. Ein

Stift p ist an die Verbindungsstange G in einer solchen Lage befestigt, daß er bei jedem Zug

dieser Stange mit dem herabhängenden Arm des Hebels n in

Berührung kommt; dieser Hebel ertheilt sofort vermittelst der Stange m der Zahnstange k eine

aufwärtsgehende Bewegung. Während die Maschine in Wirksamkeit ist, befindet sich die

Zahnstange k mit dem lose an der Schraubenspindel c sitzenden Stirnrade h im

Eingriff, und da das letztere mit einem Sperrhaken i

versehen ist, welcher in die Zähne eines an der Schraubenspindel C befestigten Sperrrades g

einfällt, so versetzt die aufwärts erfolgende Bewegung der Zahnstange das Rad g in eine theilweise Drehung und ertheilt somit der

Schraube W die zum Fortschreiten des Schlittens W erforderliche Bewegung.

Da der Zug der Verbindungsstange G die unmittelbare

Ursache der Fortbewegung des Schlittens L ist, welche

die Schließung der

Schneidinstrumente gegen die Feile bewirkt, so ist klar, daß wenn die relativen

Bewegungen dieser Theile absolut wären, die Meißel stets in gleichförmigem Abstande

von einander angreifen und auf diese Weise, wenn die Feile an Dicke zunimmt, einen

zu tiefen Schnitt bewirken würden. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, läßt man den

senkrechten Hebel H, welcher die Bewegung der Stange G auf den Schlitten L.

überträgt, um einen beweglichen Drehungspunkt an der mit der Schiebstange g1 verbundenen Stange

h1 oscilliren.

Während daher der Schlitten L. die geeignete

Vorwärtsbewegung erhält, wird die Stange g1 durch das andere Ende des Hebels H vorwärts geschoben. In der auf diese Weise erlangten

Lage wird die Stange g1 durch den in eine ihrer Kerben einfallenden Haken l1 erhalten; da jedoch dieser Haken bei

jeder Drehung der Scheibe D gehoben und niedergelassen

wird, so kann sich die Stange g1 zurückbewegen, und der Hebel H seine vorherige Lage wieder erlangen. Es ist indessen

nothwendig, dem Angriff der Meißel eine gewisse Kraft zu geben; dazu dient ein längs

der Stange z1

verschiebbares Gewicht. Da die Stange g1 durch eine Schnur s1 mit der Rolle t1 verbunden ist, so ertheilt sie bei

ihrer Vorwärtsbewegung dieser Rolle eine theilweise Drehung und veranlaßt auf diese

Weise die Aufwindung eines Theils der Schnur w1 auf das an der Achse der Rolle t1 befestigte

Excentricum v1. Diese

Schnur ist um eine Rolle x1 gewickelt und an dieselbe befestigt; von der nämlichen Rolle hängt eine

Schnur y1 herab,

welche an den belasteten Hebel z1 befestigt ist. In dem Maaße nun, als die

Hebelwirkung des Gewichtes zunimmt, wird auch der Widerstand gegen die

Vorwärtsbewegung der Stange g1 zunehmen und auf diese Weise die dem Hebel H ertheilte Unterstützung regulirt werden; würde dieser

Hebel einen stationären Stützpunkt haben, so würde er dem Schlitten L stets eine gleichförmige Vorwärtsbewegung ertheilen.

Die zunehmende Dicke der Feile macht es nöthig, den Druckhebeln in Verbindung mit

ihren Hältern eine dieser Zunahme entsprechende Adjustirung zu ertheilen. Da diese

zunehmende Dicke in der That die Ursache der vorwärtsgehenden Bewegung der

Schiebstange g1 ist,

so wird die von dieser Stange auf die Achse der Rolle t1 übertragene Bewegung dazu benützt,

die inneren Enden der Druckhebel P zusammenzuziehen und

dadurch den Abstand der gegen die Feile gerichteten Schneiden zu vergrößern. Eine

kreisrunde Scheibe m3

bringt vermittelst der Kette l den Sperrkegel des Hebels

i3 mit dem

Sperrrade h3 der

Schraubenspindel d3 in

Berührung; und wenn der Schlitten L, auf welchem diese

Spindel gelagert ist, sich vorwärts bewegt, so wird das Sperrrad durch seine

Berührung mit dem Sperrkegel um einen Zahn weiter bewegt. Auf diese Weise werden die Theile O, O durch die Wirkung der

Schrauben e3, f3 veranlaßt sich

einander zu nähern und die Enden der Druckhebel P näher

gegen einander zu ziehen, somit die verlangte Adjustirung der Meißel zu

bewirken.

Tafeln