| Titel: | Walker's patentirte Wasserhebmaschine. |

| Fundstelle: | Band 110, Jahrgang 1848, Nr. LX., S. 326 |

| Download: | XML |

LX.

Walker's patentirte

Wasserhebmaschine.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1848, Nr

1305.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

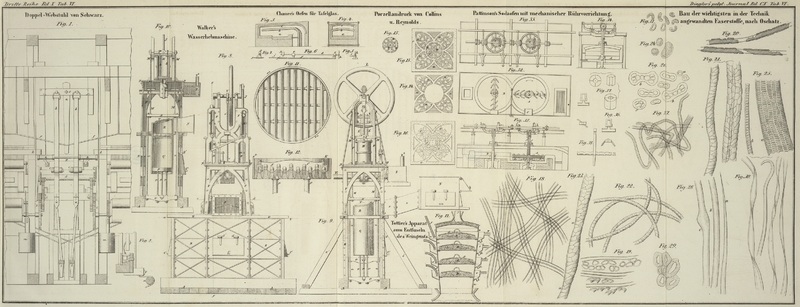

Walker's Wasserhebmaschine.

Fig. 8 stellt

diese zur Trockenlegung einiger Marschländer in Norfolk bestimmte Maschine im

Frontaufriß, Fig.

9 in der Seitenansicht dar; Fig. 10 ist ein

Seitendurchschnitt nach der Linie e f in Fig. 8. Ein aus starken

Bohlen zusammengesetztes Untergestell A, A trägt einen viereckigen gußeisernen Brunnenkasten B, B welcher bis zur

erforderlichen Tiefe in den Boden eingesenkt ist. Der Behälter B, B hat drei Oeffnungen

c, c, c, eine vorn und an jeder Seite eine; diese

Oeffnungen sind mit Thüren versehen, die um ihre oberen Kanten um Scharniere d1, d1 beweglich sind, und

von denen eine oder mehrere nach Belieben geöffnet oder geschlossen werden können.

Auf dem oberen Rande des Behälters B, B liegt ein

starkes Balkengestell E, E, von dem die Streben e1, e1 nach dem

Untergestell hinabgehen und dem Oberbau die nöthige Stabilität geben. Auf dem

Gestell E, E sind die gußeisernen Träger F, F errichtet und mittelst Schrauben, welche durch E, E gehen, an den Behälter B,

B befestigt. Die Träger F, F bestehen aus zwei

Abtheilungen, und auf dem Boden g, g sind zwei

Dampfcylinder H, H mit Kolben angeordnet, deren jeder

durch zwei Kolbenstangen h, h mit dem zugehörigen

Querstück I verbunden ist. Von einem Bolzen in der Mitte

des Querstücks I, welches in Seitenführungen gleitet,

geht eine Lenkstange J nach einer an dem äußeren Ende

der Welle K befindlichen Kurbel. An der Welle K befindet sich ein Schwungrad L. Von den äußeren Enden des Querstücks I

gehen zwei Verbindungsstangen M, M abwärts nach einem

großen Querstück N, N unterhalb des Dampfcylinders; von

diesem Querstück erstrecken sich zwei andere Stangen n,

n abwärts und sind an eine kreuzförmige Plattform o,

o geschraubt. An die Plattform o, o sind vier

senkrechte eiserne Stangen p, p, p, p geschraubt, deren

obere Enden einen nachher zu beschreibenden Ventilkolben P tragen. Unmittelbar unter den Dampfcylindern und durch ihre oberen

Flanschen getragen, sind auf dem Gestell E, E zwei

Wassercylinder Q, Q angebracht, welche unten offen und

oben mit einem aufwärts sich öffnenden Ventil versehen sind. Dieses Ventil gleicht

hinsichtlich seiner Construction dem Ventile des nachher zu beschreibenden Kolbens.

An die oberen Flanschen der Wassercylinder Q ist eine

Ventilbüchse R geschraubt, die durch einen Canal s mit der sogenannten Vertheilungsbüchse S communicirt. Letztere ist, ähnlich dem Behälter B, seitwärts und vorn mit Thüren versehen, die nach

Belieben geöffnet oder geschlossen werden können. Oben an der Ventilbüchse befinden

sich Deckplatten r, r, durch deren Hinwegnahme man den

Cylinderventilen beikommen kann. Der Dampf tritt aus einem Dampfkessel durch die

Röhre t in die unterhalb und zwischen den Dampfcylindern

angebrachte Schiebersteuerung T, welche den Dampf

abwechselnd von unten in jeden Cylinder strömen läßt. Die Steuerung T wird vermittelst der Stange v von einem an der Kurbelwelle K befindlichen

Excentricum V in Thätigkeit gesetzt. Die Dampfcylinder

H sind mit Kegeln (cones) versehen, durch welche die Kolbenstangen h

laufen. Die heiße Luft tritt durch die Luftröhre w aus

dem oberen Theile des einen Cylinders in den andern, während die Kolben abwechselnd

auf- und

niedergehen. Der verbrauchte Dampf tritt aus dem Ventil T längs der Röhre z durch die Wasserbüchse Z, von wo er in die Röhre z2 tritt, die ihn in einen Schornstein

leiten kann. Das durch die Pumpe b2 gehobene kalte Wasser fließt in den obern Theil

der Wasserbüchse Z und in die bis nahe an den Boden

desselben gehenden Röhren, wo es bis nahe an den Siedepunkt erwärmt wird. In diesem

Zustande wird das Wasser durch die Speisepumpe a2 in den Dampfkessel gedrückt.

Die Figuren 11

und 12

stellen den Kolben und die Ventile nach einem größern Maaßstabe dar, und zwar Fig. 11 im

Grundrisse, Fig.

12 im Seitendurchschnitte. Dieses Ventil besteht aus einer Anzahl

gußeiserner Stäbe, welche eine Art Rost bilden, der an der untern Seite durch

Querstäbe verstärkt ist. Die Stäbe sind mit Büchsen versehen zur Aufnahme der oben

mit Schraubengängen versehenen Kolbenstangen p, p. Die

rostförmigen Stäbe sind abwechselnd in verschiedenen Höhen angeordnet. Die Ränder

der Oeffnungen bilden runde Lager, in welchen eiserne, mit Holzstöpseln

verschlossene Röhren liegen. Diese Röhren verschließen die Oeffnungen zwischen den

Stäben und bilden ein nach unten sich schließendes, nach oben aber sich öffnendes

Ventil. Um die Röhrenstücke seitwärts an ihrer Stelle zu erhalten, ist rings um das

Ventil ein breiter schmiedeiserner Ring e2, e2 gelegt, während zwei Stege f, f die Bewegung der Röhren in verticaler Richtung

einschränken. Die Stäbe zwischen den Oeffnungen sind nach unten keilförmig, so daß

sie der aufsteigenden Wassersäule einen möglichst geringen Widerstand darbieten. Das

schmiedeiserne Band e2

des Kolbenventils ist an seiner äußeren Fläche genau abgedreht, so daß es sich an

den Cylindern frei auf- und niederbewegen läßt, ohne einer Liederung zu

bedürfen.

Ich komme nun an die Beschreibung der Wirkungsweise der Maschine. Der in dem

Dampfkessel unter einem Druck von 25 Pfd. per

Quadratzoll entwickelte Dampf strömt in die Steuerung T,

durch die er in einen der Dampfcylinder unter denjenigen Kolben gelangt, der eben im

Begriff steht, den aufwärtsgehenden Hub zu machen. Der Dampfdruck hebt nun den

Kolben, und dieser hebt vermittelst der Kolbenstangen h,

h der Querstücke I und N und der Verbindungsstangen M, M und n, n den Ventilkolben P und

treibt alle über demselben befindliche Luft oder Wasser durch das oben am Cylinder

Q befindliche Ventil aus. Die gegenüberliegenden

Dampf- und Wasserkolben bewegen sich gleichzeitig vermöge ihrer Verbindung

mit der Kurbelwelle k abwärts, wobei der unter dem

Dampfkolben enthaltene Dampf durch die Dampfausströmungsröhre entweicht. Am Ende des Hubes

ändert sich die Stellung des Schieberventils, so daß der Dampf jetzt in den andern

Cylinder strömt und den Kolben desselben hebt. Das Wasser aber, welches sich jetzt

über dem zweiten Kolben P befindet, wird durch das oben

am Cylinder angebrachte Ventil gewaltsam hinaufgedrückt und tritt durch die Röhre

s in die Vertheilungsbüchse S. Durch diese Bewegung wird in dem Cylinder ein aufwärtsgehender

Wasserstrom erzeugt. Wenn die Bewegung des Kolbens P

rückgängig wird und er seinen Niedergang beginnt, so öffnen sich seine Ventile, und

der auf die beschriebene Weise erzeugte obere Wasserstrom tritt durch das Ventil,

bis der Kolben P einen größeren oder kleineren Theil

seines abwärtsgehenden Hubes zurückgelegt hat, je nach dem von dem Wasser erlangten

Momente, welches im Verhältniß zu der Geschwindigkeit steht, womit der Kolben

arbeitet.

Wenn die Maschine zum Entwässern von Ländereien angewendet wird, so werden eine oder

mehrere Thüren c geöffnet, welche mit den Gräben, woraus

das Wasser gepumpt werden soll, in Communication stehen. Die Seitenthüren der

Vertheilungsbüchse S werden geschlossen, die Vorderthür

dagegen, welche mit dem Canal, durch den das Wasser weggeschafft werden soll,

communicirt, wird geöffnet. Soll das Wasser aus einem Fluß oder aus einer Quelle

gehoben und zum Behuf der Bewässerung in Gräben geleitet werden, so wird die mit dem

Fluß communicirende Thür c des Behälters B geöffnet; die Vorderthür der Vertheilungsbüchse S wird geschlossen und die nach den Gräben führende

Seitenthür geöffnet. Bei Aufstellung dieser Maschine ist darauf zu achten, daß die

untere Oeffnung des Wassercylinders Q nicht höher liege

als der tiefste Theil des Abzuggrabens, aus welchem das Wasser gepumpt werden soll,

indem sonst die Maschine das Wasser nicht heben würde.

Diese zur Entwässerung von 500 Acres in Norfolk bestimmte Maschine erhält zwei

Dampfkessel von 15 Fuß Länge und 3½ Fuß Durchmesser. Bei einem Drucke von 35

Pfd. auf den Quadratzoll ist sie im Stande 6000 Gallons Wasser in 1 Minute oder

4,320,000 Gallons in 1 Tag 10 Fuß hoch zu heben. Ihre Herstellungkosten belaufen

sich auf 600 bis 650 Pfd. St., während die täglichen Betriebskosten einschließlich

der Kohlen und der Beaufsichtigung zu 12 Shill. 6 Pence, den Tag zu 12 Stunden

gerechnet, veranschlagt sind. Für diese Summe kann der Landbebauer seinem Land

täglich 4,320,000 Gallons Wasser entziehen, was einem Regenfall von 1 Zoll Höhe per Quadratfuß über 200 Acres Land gleichkommt;

oder er kann in trockenen Jahreszeiten sein Land mit dieser Wassermasse

bewässern.

Tafeln