| Titel: | Sodaofen mit mechanischer Rührvorrichtung, von W. Pattinson, Chemiker in Felling bei Gateshead, Durham; patentirt am 27. Jan. 1848. |

| Fundstelle: | Band 110, Jahrgang 1848, Nr. LXII., S. 333 |

| Download: | XML |

LXII.

Sodaofen mit mechanischer Rührvorrichtung, von

W. Pattinson,

Chemiker in Felling bei Gateshead, Durham; patentirt am 27. Jan. 1848.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Octbr.

1848, S. 242.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

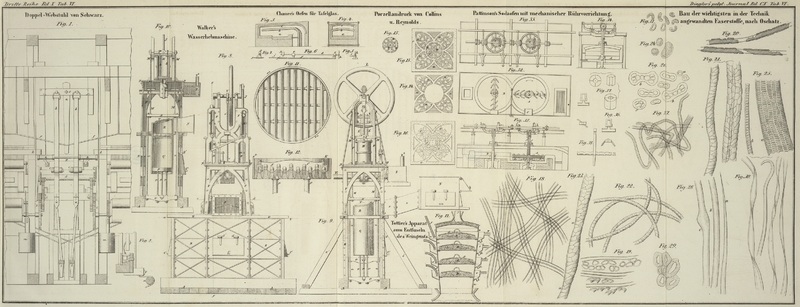

Pattinson's Sodaofen mit mechanischer Rührvorrichtung.

Der Apparat dient für die gewöhnliche Methode Soda zu fabriciren, wonach man das

Kochsalz mit Schwefelsäure zersetzt, um sich Glaubersalz zu verschaffen. Dieses wird

dann in gewissen Verhältnissen mit Kalkstein und Kohle vermengt und in einem

Flammofen unter beständigem Umrühren bis zum anfangenden Schmelzen erhitzt. Nachdem

man dann die Masse aus dem Ofen gezogen hat, laugt man sie aus und kocht ihre

Auflösung fast bis zur Trockne ein; das so erhaltene Salz wird hierauf in einen

Entschwefelungsofen (carbonating furnace) gebrachtDas heißt mit Steinkohlengrus (oder Sägespänen) gemengt in einem Flammofen

durchgeglüht, um einerseits das Schwefelnatrium und andererseits das

Aetznatron in kohlensaures Natron zu verwandeln. und unter

beständigem Umrühren zum Rothglühen erhitzt, bis die verlangte Wirkung erreicht ist.

Dieses Salz wird wieder aufgelöst, die Auflösung fast bis zur Trockne abgedampft und

das zurückbleibende Salz in einem Trockenofen unter beständigem Umrühren erhitzt,

bis es ganz trocken gemacht ist und gemahlen werden kann, worauf es in den Handel

kommt.

In allen diesen Oefen hat man bisher die erhitzte Masse von Hand mittelst Krücken

umgerührt; ich habe nun zu diesem Zweck eine mechanische Rührvorrichtung so

construirt, daß ihre Theile, welche während der Operation der Einwirkung des Feuers

ausgesetzt sind, nicht zu heiß werden können. Ich beschreibe dieselben im Folgenden

zunächst in ihrer Anwendung zum Umrühren der Masse im Sodaofen.

Fig. 32 ist

der Grundriß, Fig.

33 der Längendurchschnitt und Fig. 34 der

Querdurchschnitt eines Flammofens zur Sodabereitung mit zwei Arbeitsräumen; ich

halte mich aber bei der Beschreibung vorerst nur an den Arbeitsraum A in allen Figuren. Eine senkrechte Welle von Gußeisen

a, an deren oberem Ende ein horizontales vom

Hauptmotor aus zu treibendes Winkelrad b (Fig. 33, 34 und 35) angebracht

ist, geht durch die Decke und Sohle des Ofens und ruht in einem Spurnapf c. Ein Mantel von Backsteinen umgibt die senkrechte

Welle, wo sie durch die Ofensohle geht und bildet rings um sie eine Art

kreisförmiger Schutzwehr, so daß die Materialien im Ofen nicht mit der Welle in

Berührung kommen können. Am besten stellt man diesen Mantel aus Ziegelstücken von

der Form wie in Fig. 37 her, von welchen man nur vier zusammenzustellen braucht. Diese

Ziegel reichen in die Ofensohle hinein und sind in deren Mauerwerk fest eingebettet,

wie man in Fig.

33 und 34 sieht. Die Enden des Abstreicheisens 3, Fig. 32 und 33, sind bei

dessen Herumbewegung beinahe in Berührung mit diesem Mantel. Von der senkrechten

Welle gehen im Ofen zwei horizontale gußeiserne Arme d,

d aus, welche Fig. 36 besonders im

Querdurchschnitt und Fig. 33 im

Längendurchschnitt zeigt. Die Arbeitssohle A und auch

die Sohle des Raums B, welche zum Vorwärmen der Masse

dient, sind kreisförmig und jene Arme erstrecken sich von der Mitte bis beinahe an

den Umkreis jeder Sohle.

Da die gußeisernen Arme im Ofen der directen Wirkung des Feuers ausgesetzt sind, so

würden sie bald bis zum Schmelzen erweicht werden; sie werden aber durch einen

Wasserstrom kühl erhalten, welcher beständig in einem Canal l durch sie fließt; letzterer ist ein schmiedeisernes Rohr von einem Zoll

Durchmesser, um welches der Arm gegossen wurde. Das kalte Wasser tritt am oberen

Ende der Welle bei e, e

(Fig. 33,

34 und

35) ein,

wo eine kleine Cisterne befestigt ist, und nachdem es in beiden Armen durch das Rohr

gezogen ist, tritt es bei f in eine ringförmige Cisterne

g aus, in welcher sich die Welle umdreht. Man

regulirt den Zufluß des Wassers so, daß dasselbe in die Cisterne g etwa 57° R. warm austritt, was die Arme d, d vollkommen schützt.

Letztere befinden sich in solcher Entfernung von der Ofensohle, daß sie sich über

dem Material im Ofen herumbewegen; es sind aber an jedem Arm drei eiserne Messer

oder Krücken angebracht, welche in die durchzuarbeitende Masse hinabreichen, fast

bis auf die Ofensohle. Man sieht dieselben in Fig. 38 besonders

abgebildet; sie sind an den Armen befestigt und jeder wird dadurch an seiner Stelle

erhalten, daß man den Rahmen oder das Oehr der Krücke über den Arm hinschiebt, bis

es in eine Kerbe oder einen Einschnitt auf der oberen Seite und auch in den

vorspringenden Rand der unteren Seite des Arms eindringt, in welcher Kerbe sie

nachher durch ihr eigenes Gewicht erhalten wird (Fig. 36). Diese Krücken

haben eine solche Form, daß sie die durchzuarbeitende Masse abwechselnd rückwärts

und vorwärts schieben, wenn sich der Arm in der Richtung der Pfeile (Fig. 32) umdreht; die

Masse im Ofen wechselt also beständig ihre Stelle und Oberfläche, wodurch sie

vollständig gemischt wird; die Krücken 2,2,2 bewegen sie nämlich gegen das Centrum

und die Krücken 3,3,3 gegen die Peripherie.

Nun ist die Form und Stellung der Krücken auf den Armen offenbar eine solche, daß

wenn man die Arme in der entgegengesetzten Richtung dreht, beide Krücken die Masse

nach außen gegen die Peripherie treiben; soll also die Masse herausgeschafft werden,

so braucht man nur einen in der Ofensohle bei C

angebrachten Schieber herauszuziehen und die Bewegung der Arme umzukehren, damit die

Beschickung allmählich durch die Oeffnung herausgetrieben wird.

Beim Umrühren der Sodamasse im Schmelzherd finde ich eine Umdrehung der Welle per Minute hinreichend; wenn man aber die Bewegung

umkehrt, um die Masse herauszutreiben, kann man die Welle vermittelst über ihr

angebrachter Getriebe vier Umdrehungen per Minute machen

lassen, um Zeit zu ersparen.

Während des Durcharbeitens der Masse in dem Schmelzherd A

wurde eine Beschickung in dem Raum B vorgewärmt, welcher

von ersterem durch einen gußeisernen Schieber h (Fig. 32)

getrennt ist, damit von

der Masse in A nichts in B

gelangen kann. Ist nun die fertige Masse in A

herausgeschafft, so zieht man den Schieber mittelst seines Griffs i weg, kehrt die Bewegung der Arme um und schafft die

ganze Beschickung in B auf die Sohle A hinab, um sie ebenfalls fertig zu machen; die Sohle

B wird darauf mit frischer Masse beschickt.

Zur Bereitung des Glaubersalzes benutze ich einen Ofen, welcher hinter der

Feuerbrücke in zwei getrennte Räume getheilt ist. In dem hinteren und weniger heißen

geschieht die Zersetzung des Kochsalzes mit Schwefelsäure (durch Abdampfen des

Gemenges bis beinahe zur Trockne); die Masse wird dann in den vorderen viel heißeren

Raum geschafft und durch Schmelzen bei Anwendung des Rührapparats das Austreiben der

freien Säure bewerkstelligt.

Die Anwendung meines Apparats in dem Entschwefelungsofen und Trockenofen, deren

Inhalt niemals zum Schmelzen kommt, bedarf keiner Erläuterung.

Tafeln