| Titel: | Ueber den Bau der wichtigsten in der Technik Anwendung findenden Faserstoffe, als sicherstes Kennzeichen zu ihrer Unterscheidung; von Dr. A. Oschatz. |

| Fundstelle: | Band 110, Jahrgang 1848, Nr. LXVII., S. 343 |

| Download: | XML |

LXVII.

Ueber den Bau der wichtigsten in der Technik

Anwendung findenden Faserstoffe, als sicherstes Kennzeichen zu ihrer Unterscheidung; von

Dr. A.

Oschatz.

Aus dem Berliner Gewerbe-, Industrie- und

Handelsblatt, 1848, Nr. 1 bis 11.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Oschatz, über den Bau der Faserstoffe welche in der Technik

angewandt werden.

Das verschiedene Verhalten der Gespinnste und Gewebe gegen chemische Einwirkungen,

mithin auch gegen die Färbemittel, hat seinen Grund theils in ihrer chemischen

Zusammensetzung, theils in ihrem Baue. Die aus dem Thierreich herstammenden

Faserstoffe, als Wolle, Haare überhaupt und Seide zeichnen sich durch ihren Gehalt

an Stickstoff aus, der beim Verbrennen den eigenthümlichen Geruch nach verbranntem

Horne verursacht, indem diese Stoffe sämmtlich mit dem Horne, den Federn und der Oberhaut unseres

Körpers, die gleichfalls aus Hornsubstanz besteht, übereinstimmen. Beim Verbrennen

bilden sie eine blasige Kohle, die sich nur schwer einäschern läßt, und an welcher

die frühere Structur nicht mehr zu erkennen ist, indem sie zuerst durch Einwirkung

der Hitze erweicht, gewissermaßen geschmolzen werden, ehe unter Entwickelung von

Gasblasen die Verkohlung stattfindet.

Die vegetabilischen Fasern dagegen sind nur aus Kohlenstoff, nebst Sauerstoff und

Wasserstoff, in dem Verhältnisse um Wasser zu bilden, zusammengesetzt. Sie

verbrennen an der freien Luft mit Leichtigkeit vollständig, indem sie nur einen

geringen Antheil unverbrennlicher Bestandtheile als Asche zurücklassen. Ihre bei

unvollständiger Verbrennung zurückbleibende Kohle ist nicht merklich zusammen

gesintert und zeigt noch fast vollständig den ursprünglichen Bau. Auf diesem

abweichenden Verhalten beim Verbrennen beruht die bekannte Prüfung der Fasern durch

Anbrennen. Man vermag mittelst derselben wohl Baumwolle von Wolle zu unterscheiden,

aber nicht Floret- oder gekratzte Seide von Wolle, noch auch mit Bestimmtheit

Baumwolle von Leinen.

Ebenso unterscheiden sich nur im allgemeinen die animalischen Faserstoffe von den

vegetabilischen durch ihre schnellere Löslichkeit in ätzenden alkalischen

Flüssigkeiten, wogegen alle Verschiedenheit in dem Verhalten von Fasern derselben

Hauptgruppe gegen Säuren und Alkalien nur eine gradweise, also nicht genau

bestimmbar ist. Auch die in neuerer Zeit so angelegentlich zur Unterscheidung von

Leinen und Baumwolle empfohlene Schwefelsäure löst die Fasern der letztern unter den

vorgeschriebenen Bedingungen nur etwas schneller auf, und gewährt daher, abgesehen

von ihrer Umständlichkeit, kein ganz sicheres Merkmal.

Am sichersten ist jedenfalls die mikroskopische Probe. Für

keinen unserer Sinne ist eine ähnliche Verstärkung und Gebietserweiterung gewonnen

worden, wie für das Auge durch das Mikroskop, dessen allgemeinere Benutzung auch dem

Interesse vieler Gewerbtreibenden, namentlich dem Manufacturisten und Färber sehr

förderlich seyn würde, zumal jetzt, wo brauchbare derartige Instrumente zu sehr

billigen Preisen zu erlangen sind. Zum Belege hiefür theilen wir nun die

Beschreibung des Baues der wichtigsten Faserstoffe mit, wie er sich bei einer

höchstens 300maligen Vergrößerung dem Untersuchenden darbietet.

Structur der Seide.

Die Seide zeigt den einfachsten Bau unter den zu betrachtenden Faserstoffen. Die

Seidenmaterie wird in der lebenden Raupe aus dem blaßgelben Blute derselben in

zwei schlauchartige Säcke abgeschieden, welche zur Zeit der Spinnreife strotzend mit

der dickflüssigen, klebrigen und durchscheinenden Masse angefüllt sind. Aus jedem

von ihnen führt ein dünner Ausführungsgang nach einem kleinen Zapfen unter dem

Maule, der Spinnwarze, in welcher sie dicht nebeneinander zu Tage kommen. Dieser

Erzeugungsweise gemäß besteht das Gespinnst des Cocons aus dichten, nicht hohlen Doppelfäden, wie dieß auch aus der gleichförmigen Lichtbrechung der Fäden hervorgeht. Ein

durch geringere Lichtbrechung verschiedener Saum, häufig in eckigen Aussprüngen

unregelmäßig hervortretend, rührt von einem auch in chemischer Beziehung

verschiedenen Ueberzuge her, dem sogenannten Bast oder Gummi, nach dessen

Beseitigung die Fasern völlig glatt erscheinen. Betrachtet man aus demselben Cocon

nebeneinander ein Blättchen Gespinnstlage aus der äußersten Partie, und ein anderes

aus der innern, so findet man, daß die letztere wohl um ⅓ feiner ist als die

erstere, woraus folgt daß der Ausführungsgang sich immer stärker zusammenzieht,

jemehr die Seidenmaterie im Spinnsacke abnimmt. Hiermit stimmen auch sorgfältige

Wägungen von gleichen Längen aus der äußersten und innersten Partie desselben

Coconfadens überein, und dieser Umstand muß beim Seidehaspeln wohl berücksichtigt

werden, um durch Ergänzungsfäden eine Ausgleichung herbeizuführen, sobald mehrere

Cocons über die Hälfte abgehaspelt sind. Der Querschnitt der Coconfäden ist nicht,

wie man zu erwarten geneigt seyn möchte, rund, der Form des Ausführungsganges

entsprechend, sondern unbestimmt stumpfeckig; es platten sich nämlich die beiden

gleichzeitig hervortretenden Fasern gegen einander ab, da sie anfangs weich sind und

erst an der Luft, wahrscheinlich durch Sauerstoffaufnahme, erhärten, wie auch weiter

noch eine gegenseitige Abplattung durch die Anlagerung an den bereits vorhandenen

Theil des Gespinnstes hervorgebracht wird.

In der gehaspelten und versponnenen Seide lassen sich die zusammengehörigen

Faserpaare nur selten noch erkennen. Man wird aber offenbar in jedem Faden doppelt

so viel Fasern zählen können, als Cocons zur Bildung desselben vereinigt worden

sind. In der gefärbten Seide liefern mitunter breitgequetschte Stellen der Faser den

Beweis, daß dieselbe während der Bearbeitung erweicht gewesen ist. Es wäre

wünschenswerth für die Praxis, den Grund dieser Erweichung zu ermitteln, da ein

häufiges Vorkommen solcher breitgedrückten Stellen nothwendig die Haltbarkeit

beeinträchtigen muß.

Beim Färben wird die Faser gleichmäßig von dem gelösten Farbstoff durchdrungen, wie

man am Durchschnitt gefärbter Seide erkennt; manche Farben, z. B. einige Arten von Schwarz haften aber

auch äußerlich fest und machen dann die Faser rauh und starr. Bei der chargirten

oder Dunstseide dagegen bildet das beschwerende Pigment äußerlich eine Rinde um die

Faser herum und hieraus erklärt es sich, daß getragene oder naßgewordene Dunstseide

ein fahles Ansehen erlangt, weil dieser Farbenbeleg an vielen Stellen abgesprungen

ist.

Structur der Wolle wie der Haare

überhaupt.

In den technologischen Werken werden die Haare gewöhnlich als Röhren von Hornsubstanz

geschildert. Diese Angabe ist mindestens ungenau, in vielen Fällen sogar unrichtig,

und könnte leicht zu falschen Folgerungen Anlaß geben, die auch in der Verwendung

Fehlgriffe herbeiführen könnten. Jedenfalls wird eine genauere Darstellung des Baues

dieser Gebilde dazu beitragen, viele technisch wichtige Vorgänge richtig

aufzulösen.

Die Haare jeder Art, also auch Borsten und Wolle, entstehen in Einsackungen der Haut,

den Haarbälgen, auf deren Grunde sich ein gefäßreiches Wärzchen erhebt, von dessen

Oberfläche feine Körnchen oder Bläschen abgesondert werden, um die Grundlage des

Haares zu bilden. Nach außen geht von diesen Wärzchen eine Scheide aus, die das Haar

an seinem Grunde umschließt und gewöhnlich noch etwas über den Eingang des

Haarbalges emporragt. An ausgerissenen Haaren wird der untere Theil, unvollständig

von den Haarwärzchen abgerissen, und umgeben von der Scheide, für gewöhnlich als

Wurzel oder Zwiebel desselben bezeichnet. Das Wachsthum eines Haares geschieht durch

Erzeugung von neuen Körnchen oder Bläschen mit noch weichem Inhalte auf den

Bildungswärzchen, während die darüber liegenden emporrücken und sich auf

verschiedene Art entwickeln und zusammenfügen. Die äußersten von ihnen dehnen sich

ziemlich gleichmäßig aus, werden durch gegenseitigen Druck eckig, platten sich

tafelförmig ab, und schließen sich fest aneinander, indeß ihr Inhalt allmählich

erhärtet, um so endlich eine Rinde von Schuppen um das Haar zu bilden, deren nach

oben gerichteter Rand oft sehr merklich vorspringt, indeß die unteren Theile innig

mit den Nachbarrändern und der innerhalb liegenden Partie des Haares verschmolzen

sind. Diese Schuppen der Rindenschicht sind unter dem Mikroskop am leichtesten bei

den Wollhaaren wahrzunehmen, schwieriger bei Menschenhaaren, Pferdehaaren,

Schweinsborsten etc.

Bei den feineren Wollhaaren gestalten sich die sämmtlichen

nach innen gelegenen, vom Haarwärzchen ausgesonderten Körnchen, welche nicht zur

Rinde verwendet werden, zu feinen Fasern, die sich etwas durch einander schlingen, so

daß in diesem Fall das Haar sich als ein Strang von Fasern darstellt, umschlossen

von den Rindenschuppen. Daß der Wurzeltheil der Haare dicker ist als der obere

Theil, der Haarschaft, hängt sowohl mit diesem Auswachsen der Körnchen zu Fasern

zusammen, als auch mit der Zusammenziehung, welche durch das Festwerden seiner

Theile bedingt wird.

Bei den gröberen Wollhaaren, Schweinsborsten etc. nimmt

die Mitte des Haares eine Lage von Körnchen oder Bläschen ein, so daß die Fasern in

ihrer Gesammtheit eine Röhre bilden, welche diesen Canal umschließt. Es kommt bei

menschlichen Haupthaaren häufig vor, daß auf einzelnen Strecken desselben Haares

dieser Markcanal vorhanden ist, und abwechselnd wieder verschwindet. Bei den

ordinärsten Sorten von Schafwolle finden sich neben stärkeren Fasern mit Canal auch

sehr feine ohne Canal. Durch die Veredelung verschwinden

diese gröberen Haare gänzlich.

In Bezug auf die meisten Eigenschaften der Wolle, welche beim Sortiren in Betracht

kommen, gewährt das Mikroskop keinen besondern Aufschluß, da es hierbei auf die

Gesammtauffassung der Wollhaare in ihrer natürlichen Lage ankommt; selbst die

Feinheit läßt sich mit bloßem Auge hinlänglich genau für die Werthbestimmung

schätzen. Dagegen erhält man durch das Mikroskop sehr befriedigenden Aufschluß über

die Art der Einwirkung der Wärme auf die künstliche

Streckung und Kräuselung der Haare. Wird ein schlichtes Haar stark gespannt, so

dehnt es sich beträchtlich aus, bevor es zerreißt (ein Menschenhaar beinahe um den

dritten Theil seiner Länge) und zieht sich beim Nachlassen der Spannung fast auf die

vorige Länge zusammen. Wird es aber in ausgedehntem Zustande noch etwas über den

Siedepunkt hinaus erhitzt, so zieht es nicht wieder

zusammen, indem die Hitze ganz ebenso darauf einwirkt, wie auf Hornmasse überhaupt

unter ähnlichen Umständen. Wird nun krauses Haar oder Wolle angespannt, so werden

diejenigen Theile, welche an den gekrümmten Stellen nach innen liegen, am stärksten,

die an den Krümmungen nach außen liegenden Stellen dagegen am wenigsten oder gar

nicht ausgedehnt. Ist dieser Zustand durch Erhitzung bleibend gemacht, wie bei

gekämmter Wolle, so sieht man unter dem Mikroskop die früheren Beugungsstellen als

eben so viele Verdünnungen des nunmehr geraden Haares. Dagegen erscheinen in

entgegengesetzter Weise bei ursprünglich schlichtem Haare, das künstlich gekräuselt

ist, abweichend von natürlich krausem Haar, die gekrümmten Stellen verdickt.

Der Durchschnitt der Schafwolle ist etwas elliptisch. Die Ansicht desselben bei gefärbter Wolle

bestätigt, daß auch hier die färbende Substanz in der ganzen

Masse vertheilt, nicht etwa an der Oberfläche oder zwischen den Fasern

niedergeschlagen ist, genau so, wie dieß mit der Seide, wie auch mit den

vegetabilischen Faserstoffen der Fall ist. Indem die organische Substanz die

färbenden Stoffe in sich aufnimmt, verhindert sie die Aussonderung von

Niederschlägen, selbst bei solchen Färbemitteln, die im Wasser sich fällen, also

nach einander von dem zu färbenden Körper aufgenommen werden müssen.

Mit der Schafwolle stimmen im Baue die Flaumhaare der Cachmirziege, die Wolle der

Lamas und andere überein. Den bisher betrachteten Bau zeigen außer den bereits

erwähnten die meisten der zu Pelzwerk benutzten Haare. Von ganz abweichendem Bau

dagegen sind die Haare der Nagethiere, mit denen unter andern die der Reharten

übereinstimmen. Wegen der wichtigen technischen Verwendung soll der Bau der

Hasenhaare besonders berücksichtigt werden.

Bei den Hasenhaaren sind die Rindenzellen besonders innig

mit der darunter liegenden Partie des Haares und unter einander verschmolzen, jedoch

durch die hervorragenden oberen Ränder auch ohne weitere Behandlung noch deutlich zu

erkennen. In concentrirter Schwefelsäure quellen diese Rindenzellen etwas auf, lösen

sich von den darunter liegenden Theilen und von einander ab, und sind dann deutlich

als eine ziemlich dicke Schicht übereinander liegender Schuppen zu erkennen. Der

innere Theil des Haares aber zeigt keine Fasern, sondern größere, dickwandige Zellen

einzeln übereinander oder zu mehreren nebeneinander. Die dünnen oder Flaumhaare

bestehen im Innern nur aus einer Reihe übereinander liegender Zellen. Bei den

stärkeren Haaren, z. B. den Deckhaaren, zeigt der Schaft, den verschiedenen Perioden

seines Wachsthums entsprechend, sich in seiner Länge sehr verschieden. Die Spitze

enthält hier eine Reihe Zellen, die allmählich stärker werden; dann treten zwei

Zellen neben einander und das Haar wird länglich im Durchschnitte. Allmählich

vermehrt sich die Zahl der Zellen bis auf 12 und das Haar wird noch breiter; der

dann folgende Theil wird wiederum rund und die Zahl der Zellen nimmt wieder ab, bis

die Wurzel endlich nur noch Fasern enthält. Der Wechsel der Haare geschieht hier wie

allenthalben wo er stattfindet, dadurch, daß neben dem alten, unthätig werdenden und

vertrocknenden Haarwärzchen ein neues am Grunde des Haarbalges entsteht, welches

beim Ausfallen des abgestorbenen Haares bereits die Spitze des neuen gebildet

hat.

Die Einwirkung des Beizens der Hasenhaare beruht

keineswegs darauf, daß in Folge desselben die Hervorragungen der oberen Schuppenränder etwas stärker

hervortreten, wodurch die Haare rauher und geeigneter würden aneinander zu haften.

Vielmehr bleibt die Form durchaus unverändert; es wird

aber durch die Einwirkung des Beizmittels die Elasticität der Haarsubstanz

beträchtlich vermindert, so daß die Haare sich ohne Widerstand um einander schlingen

und zwischen einander durchschieben lassen. Bei Versuchen zur Ermittelung eines

zweckmäßigen Beizverfahrens wäre die mikroskopische Prüfung besonders anzurathen, da

aus der ungleichen Färbung, welche der auf gewöhnliche Weise gebeizte Filz zeigt,

entschieden hervorgeht, daß die Einwirkung sehr ungleichmäßig stattgefunden hat.

Structur der technisch wichtigen

Pflanzenfasern.

Der Pflanzenkörper zeigt einen höchst einfachen Bau, dessen sämmtliche Bestandtheile

sich auf ein Grundgebilde zurückführen lassen, die Pflanzenzelle. Bei ihrer

Entstehung zeigt sich die Zelle als ein Bläschen mit flüssigem Inhalte und

gleichförmiger Wandung, welches durch diese hindurch seine Nahrung aufnimmt, die das

Material zum Wachsthum der Zellenwandung und zur Entstehung neuer Zellen innerhalb

der noch in Entwickelung begriffenen abgibt. Die Wandungen einer Zelle, innerhalb

welcher solche Neubildungen vor sich gehen, einer Mutterzelle, werden demnächst

wieder aufgelöst, so daß der fertige Pflanzenkörper nur aus nebeneinander liegenden

Zellen besteht. Aus dem flüssigen Zelleninhalte geschieht endlich bei den bleibenden

Zellen die Ablagerung von Verdickungsschichten auf der Innenseite ihrer Wandungen

und die Gestaltung des verschiedenartig körnigen Inhalts, der sich in denselben

findet, wozu namentlich das Pflanzengrün und die Stärke gehört.

Durch gegenseitigen Druck werden die anfangs rundlichen Zellenwandungen eckig; an

manchen Stellen nehmen sie eine lang gestreckte, röhrenförmige Gestalt an, und

werden dann Gefäße genannt. So ergeben sich die sogenannten Adern der Blätter bei

der mikroskopischen Untersuchung als Stränge von lang gestreckten, dickwandigen

Zellen mit zugespitzten Enden, welche einige röhrenförmige Zellen von beträchtlich

größerm Innenraum mit verschiedenartigen Ablagerungen auf ihren Wandungen zwischen

sich schließen; solche Stränge von lang gestreckten Zellen und Gefäßen, welche

letztere im ausgebildeten Zustande Luft enthalten, führen den Namen Gefäßbündel.

Dadurch daß sich an die größeren, zuerst entstandenen Gefäßbündel die kleineren mit

ihren Enden innig anlegen, entsteht die anscheinende Verästelung der Gefäßbündel

eines Blattes.

Bei den Pflanzen mit einem Keimblatte, den

Monokotyledonen, durchziehen in ähnlicher Weise einzelne Gefäßbündel die Masse des

Stengels, welche im Uebrigen aus Zellen besteht, die nach allen Richtungen ziemlich

gleichmäßig ausgedehnt sind. Zu dieser Abtheilung gehören unter andern die Palmen,

die Pisangarten, die lilienartigen Gewächse und die Gräser. Zur technischen

Benutzung kommen besonders die Gefäßbündel aus dem Stengel einer Pisangart, Musa textilis, welche unter dem Namen Manilla-Hanf zu Seilen und Geweben verarbeitet

werden, und die Gefäßbündel aus den Blättern des sogenannten neuseeländischen Flachses, Phormium tenax.

Diese Gefäßbündel werden auf ähnliche Weise gewonnen, wie bei uns die Leinenfasern,

indem man durch beginnende Fäulniß (Röstung) die Sonderung einleitet. Man erhält

dabei die einzelnen Fasern, welche ein solches Gefäßbündel bilden, noch in ihrem

natürlichen Zusammenhange, so daß sie schon ohne Verspinnung verwebbare Fäden

abgeben, die sich durch große Zähigkeit und durch ihren Glanz auszeichnen. Es

lockert sich jedoch der Zusammenhang zwischen diesen an sich ziemlich kurzen Fasern

während der Benutzung, so daß hier die Haltbarkeit viel geringer ist, als bei Zeugen

und Stricken aus Leinen oder Hanf, wo die einzelnen Fasern von vornherein durch die

Zurichtung gesondert und demnächst, bei sehr beträchtlicher Länge, noch

gegeneinander gedreht werden.

Dagegen geben die Fasern dieser Gewächse, sowie die Fasern aus den Halmen unserer

Getreide- und Rohrarten, eine sehr gute Papiermasse ab, wie auch ein großer

Theil des schönen chinesischen Papiers aus den Fasern des Bambusrohrs bereitet

wird.

Bei den Pflanzen mit zwei Keimblättern, den Dikotyledonen,

wozu die Leinpflanze gehört, herrscht eine größere Mannichfaltigkeit des Baues. Der

Durchschnitt eines jungen Stengels zeigt anfänglich durchaus gleichartige Zellen; im

Verlaufe seines Wachsthums aber bildet sich demnächst ein Gürtel von kreisförmig

gestellten Gefäßbündeln, welche die Grundlage des Holzkörpers abgeben und durch deren Auftreten zugleich der nach innen

gelegene Theil als Mark, und der nach außen gelegene Theil des Stengels als Rinde abgesondert wird. Die im wesentlichen Baue mit den

Markzellen übereinstimmenden Zellenlagen, welche die Gefäßbündel des Holzkörpers von

einander trennen, heißen Markstrahlen. In der Rinde

entstehen gleichfalls Bündel von langgestreckten Zellen, die aber keine Gefäße

zwischen sich schließen, die Bastzellen. Auf der Gränze

zwischen Holz und Rinde findet sich eine Schicht zarter, dünnwandiger Zellen, in

welcher, so lange überhaupt das Wachsthum des Stengels dauert, die Vermehrung seiner

Zellen vorzugsweise

stattfindet. Es bilden nämlich die innersten Zellen dieser Schicht endlich lang

gestreckte Zellen und Gefäße zum Anschluß an den Holzkörper aus, die äußersten aber

dienen zur Verstärkung der Rindenschicht, während der mittlere Theil sich zum

Ersatze des so erlittenen Abganges durch Bildung neuer Zellen verstärkt. Wegen

dieses Verhaltens führt die geschilderte Zellenlage den Namen Cambium oder Bildungsschicht.

Bei den einjährigen Gewächsen hört die Thätigkeit der Bildungsschicht bald nach dem

Abblühen auf, bei den Bäumen und Sträuchern rückt sie aber während der ganzen

Lebensdauer fortwährend nach außen. Ihre Wirksamkeit zur Hervorbringung neuer Zellen

ist im Frühling am lebhaftesten; dann läßt sich die Rinde der Bäume lösen, indem die

zarten Zellen des Cambiums zerrissen werden; sie vermindert sich gegen den Herbst

hin, um im Winter gänzlich stille zu stehen. Durch die Verschiedenheit in dem

Aussehen der stärker gefärbten Schlußschicht eines jeden Jahres und den größern

Reichthum an Gefäßen in der Frühlingsschicht werden die Jahresringe im Holze unserer Bäume gebildet. Die einzelnen Abtheilungen

des Holzkörpers, welche zwischen zwei Markstrahlen liegen, nehmen mit dem Vorrücken

des Cambiums nach außen keilförmig zu; nachdem sie eine gewisse Ausdehnung erreicht

haben, werden sie durch das Auftreten neuer Markstrahlen getheilt. Zur

Unterscheidung von der ursprünglich entstandenen, bis ans Mark hinanreichenden,

werden diese Markstrahlen, deren Zahl mit der Verdickung des Holzkörpers zunimmt,

kleine Markstrahlen genannt.

Die Bastbündel verlaufen häufig ohne Verbindung untereinander, zwischen den übrigen

Zellen der Rinde senkrecht emporsteigend. So besonders bei den einjährigen Pflanzen

und bei solchen Bäumen und Sträuchern, welche die ganze Rinde jährlich abwerfen, z.

B. bei der Weinrebe. Da aber, wo die Rinde und somit auch die Bastbündel längern

Bestand haben, treten die in derselben Rindenschicht gelegenen Bastbündel

abwechselnd aneinander und wieder auseinander, und bilden so ein Maschenwerk, dessen

Theile durch ihre Ausdehnung der Verdickung des Stammes folgen können, während die

zwischenliegenden Rindenzellen sich in entsprechendem Maaße vermehren. Es werden in

einem Jahre bei vielen Bäumen mehrere Bastschichten gebildet, deren Faserbündel

jedoch nicht mit denen der benachbarten Schichten in Verbindung treten, sondern ein

in sich zusammenhängendes Netzwerk bilden.

Der Bast wird bekanntlich dadurch für technische Zwecke gewonnen, daß man die übrigen

Zellen der Rinde durch Fäulniß zerstören laßt. Der Bast der Stämme und mehrjährigen

Zweige vieler Bäume

dient zu gröberen Geflechten; der Bast mancher einjährigen Zweige kann nach Art der

Leinenfasern zu Gespinnst verwendet werden und wird, namentlich der vom

Papiermaulbeerbaum bei den Chinesen zu Papier verarbeitet. Die Bastfasern zeigen

sich auf dem Querschnitte durch gegenseitige Pressung eckig, mit sehr starken, aus

mehreren Schichten bestehenden Wandungen und sehr kleiner Höhlung. Ihre Enden sind

zugespitzt, so daß sie in der Form mit den langgestreckten Holzzellen

übereinstimmen, die aber an Länge bedeutend von ihnen übertroffen werden.

Leinen und Baumwolle.

An einem der Reife nahen Leinstengel findet man in der

Mitte die Reste des Markes, um dieses den Holzkörper mit den Markstrahlen, und

darüber das Cambium, welches zu dieser Zeit bereits seine Thätigkeit, neue Zellen

hervorzubringen, eingestellt hat. In der Rinde bemerkt man die Gruppen der

Bastzellen und die mit Pflanzengrün erfüllten Zellen der äußern Rindenschicht,

welche von den Zellen der Oberhaut eingeschlossen werden. Die Bastfasern bilden

Gruppen, die inselartig von den übrigen Zellen der Rinde eingeschlossen werden und

deren einzelne Zellen während des Wachsthums des Stengels sich beträchtlich

ausdehnen. Die Verdickung geschieht durch wiederholte Ablagerung von Schichten nach

innen.

Bei dem gewöhnlichen Verfahren der Flachs- und Hanfbereitung walten zwei

Mißstände ob, deren nachtheilige Wirkung die mikroskopische Prüfung in ihrem ganzen

Umfange übersehen läßt. Durch das Rösten werden die

Zellen des Cambiums fast gänzlich zerstört, sowie auch der Zusammenhang der grünen

Rindenschicht sehr vermindert; bei unvorsichtiger Behandlung leidet auch die

Festigkeit der Bastfaser durch die Fäulniß. Nächstdem wird hierdurch auch das

Pflanzengrün in eine bräunliche Masse umgewandelt, die sich zum Theil auflöst und

die ursprünglich fast ungefärbten Bastfasern mit einem sehr festhaftenden Farbstoffe

durchdringt.

Nur der außerordentlichen Festigkeit und Zähigkeit der Bastfaser ist es zu verdanken,

daß sie der rohen Behandlung beim Brechen überhaupt noch

widerstehen kann. Trotz ihrer großen Elasticität wird sie hierdurch bleibend bis auf

ihre doppelte Breite flachgedrückt. Wie sehr durch diese gewaltsame Quetschung die

Haltbarkeit beeinträchtigt seyn muß, ist einleuchtend. Bei einem jeden Schlage den

das Brechinstrument ertheilt, erleidet ein beträchtlicher Theil der Fasern eines

jeden Stengels die beschriebene Einwirkung, wonach sich der Gesammtverlust an Haltbarkeit, der

durch das Brechen herbeigeführt wird, ungefähr überschlagen läßt.

Gegenüber der gewöhnlichen Wasser- oder Thauröste ist mit dem günstigsten

Erfolge das in England und Frankreich patentirte Verfahren der Behandlung mit

verdünnter Schwefelsäure (½ Proc. beim Hanf, ¼ Proc. beim Lein)

belohnt worden, das in seinen Resultaten große Sicherheit gewährt, in 48 Stunden

beendigt ist, an keine Jahreszeit gebunden ist und keinen nachtheiligen Einfluß auf

die Gesundheit ausübt. Hiemit ließe sich vielleicht noch vor der Aussonderung der

Bastfasern ein von Elsner vorgeschlagenes Mittel zum

Bleichen des Flachses in Verbindung bringen, nämlich die Benutzung einer sehr

verdünnten Lösung von unterchlorigsaurem Natron (Eau de

Javelle). Diese Bleichung ist bei dem auf gewöhnliche Weise gesonderten

Flachse in einigen Tagen beendigt und fällt ganz vorzüglich aus, ist aber mit dem

Uebelstande verbunden, daß die eingetauchten Fasern sich leicht in einander

verschlingen, was natürlich bei der hier vorgeschlagenen Anwendung nicht eintreten

könnte.

Ein geeigneteres Verfahren als das Brechen würde vielleicht das Zerquetschen der

Stengel in feuchtem Zustande gewähren, welchem die Sonderung des Bastes nach dem

Trocknen folgen könnte, worüber natürlich nur Versuche im Großen entscheiden

können.

Mit der Lein- und Hanffaser stimmen im wesentlichen die Fasern der

Nesselarten, sowie die des Bastes überhaupt in ihrem Baue überein.

Von ganz abweichendem Ursprünge ist die gegenwärtig am meisten benutzte

Pflanzenfaser, die Baumwolle. Die Baumwollenpflanze

gehört zu den malvenartigen Gewächsen mit Kapselfrucht. Ein großer Theil der Zellen

der äußern Samenhaut erhebt sich einige Zeit nach der Befruchtung in Wärzchen, die

allmählich zu langen Haaren auswachsen, welche bei der Reife die Abtheilungen der

dreifächerigen Kapsel gedrängt erfüllen, und beim Aufspringen der Fächer daraus

hervorquellen. Die Wandungen dieser Haare sind weit dünner als die der Bastfasern,

auch werden sie von diesen weit an Länge übertroffen. Nur im noch unreifen feuchten

Zustande zeigen sich die Baumwollenhaare rund; indem später ihr Inhalt austrocknet,

fallen sie zusammen und bilden nun breite Bänder, die sich sehr leicht

schraubenförmig um ihre Achse drehen. Die eigenthümliche Einwirkung der baumwollenen

Zeuge auf unsere Haut ist wohl mehr ihrer stärkern Wärmeleitung und ihrer im

Vergleich zur Flachsfaser sehr beträchtlichen Dünnwandigkeit zuzuschreiben, als

einem mechanischen Reize ihrer Kanten, da deren Form auf dem Querschnitte eine

solche Annahme nicht rechtfertigt. Hiefür spricht auch die bewährte Erfahrung, daß lose Baumwolle

sich mit günstigstem Erfolge anstatt der Charpie aus Leinwand zum Verbinden anwenden

läßt.

Abnutzung der Faserstoffe.

Mit der dargelegten Structur der Faserstoffe hängt aufs innigste die Art zusammen,

wie sich dieselben bei der Abnutzung verhalten. Ein gleichmäßiges Abschleifen findet

nur an den in gleicher Richtung nach außen gekehrten Spitzen der Fasern statt, was

sich namentlich bei Tuchen, beim Sammet und Manchester leicht beobachten läßt. Die

durch das Scheren scharfkantig abgestutzten Enden erhalten hier allmählich in

ähnlicher Weise eine Abrundung und Zuspitzung, wie die Drahtenden bei der

Nadelfabrication durch Schleifen. Von den sämmtlichen Fasern dagegen, welche die

Fäden eines Gewebes bilden, sind diejenigen welche entweder besonders nach außen

oder an den Kreuzungen liegen, der Abreibung am meisten ausgesetzt. Die

mikroskopische Beobachtung zeigt, daß so bald hiedurch erst eine Stelle an der

Oberfläche einer Faser angegriffen ist, sehr bald auch die gänzliche Zerstörung

erfolgt, während die zwischen zwei derartigen Stellen gelegenen Theile der Faser

anscheinend unversehrt bleiben. Die abgebrochenen Faserstücke welche im Gewebe

keinen Halt mehr finden, müssen endlich im Verlauf der Abnutzung als Staub abfallen.

Nach dem verschiedenen Baue zeigt das Zerfallen der Fasern in Stücke Besonderheiten,

deren Kenntniß bei der Frage, inwieweit die Mischung verschiedenartiger Fasern

rathsam wäre, von Wichtigkeit ist.

Sobald bei der Wolle ein Stück der Rinde abgerieben ist,

ist auch gewissermaßen die Bildung eines Gelenkes an dieser Stelle eingeleitet,

indem jeder Stoß der die Faser trifft, hier eine Unterbrechung in der Fortleitung

erfährt, wodurch eine vermehrte Reibung an dieser Stelle veranlaßt wird. Allmählich

kommt so eine Auflockerung der ineinander geschobenen Elementarfasern zuwege, die

endlich ihren Zusammenhang aufgeben müssen, so daß nach der Trennung die beiden

einander zugekehrten Seiten der Bruchstelle ein pinselförmiges Ansehen zeigen.

Bei den Leinenfasern ist an den Querwänden und an den beim

Brechen gequetschten Stellen die Anlage zu dergleichen gliederartigen Ablösungen von

vornherein vorhanden, und demgemäß finden wir häufig an einer abgenutzten

Leinenfaser eine Reihe solcher Stellen gleichmäßig eingeknickt. Während der

beträchtlichen Zeit aber, in welcher die Faser diesem allmählichen Zerbrechen

Widerstand bietet, spalten sich die naheliegenden Stellen ihrer Wandungen vielfach

der Länge nach, so daß an den abgebrochenen Stücken die Enden sich in eine große

Menge feiner Längsfasern aufgelöst haben. Dieses Zerfallen der Wandungen in

Theilfasern steht übrigens nicht, wie bei der Wolle, in Beziehung mit der

ursprünglichen Bildung, sondern ist lediglich als Folge der mechanischen

Einwirkungen zu betrachten, welche die Faser während ihrer Abnutzung erfährt.

Bei der Baumwolle sind es, wie man erwarten konnte,

vorzugsweise die Windungsstellen der Fasern, welche zunächst durch die Reibung

angegriffen werden, worauf entweder sofort Zerreißung eintritt, oder in ähnlicher

Weise wie bei der Leinenfaser, noch eine Zerspaltung in viele Theilfasern vor dem

gänzlichen Zerreißen stattfindet.

Bei der Seide möchte man wegen der durchgängigen

Gleichartigkeit ihrer Substanz besonders geneigt seyn, ein allmähliches Dünnwerden

der Fasern ihrer ganzen Erstreckung nach zu erwarten. Es sind indessen hier, wie bei

allen Geweben, einzelne Stellen schon durch Lage und Drehung vorzugsweise dem

Angriff durch Abnutzung ausgesetzt, worauf dann die einmal getroffenen Stellen aus

den bereits bei der Wolle erörterten Gründen entweder ohne bemerklichen Einfluß auf

die benachbarten Theile der Faser vollständig durchgerieben werden, oder auch vor

der völligen Zerreißung eine Langsspaltung eintritt, die jedoch selten in mehrfacher

Zahl zu beobachten ist. Da die Abnutzung an den besonders ausgesetzten Stellen viel

schneller vorschreitet, als anderweitig, so ergibt sich, daß ein bereits

abgetragenes Kleidungsstück noch eine große Menge fast unversehrter Fasern enthalten

muß, weßhalb die Versuche, Lumpen in ihre Fäden aufzulösen, diese dann aufzukratzen,

zu verspinnen und zu weben, nicht ungünstig ausgefallen sind. Es zeigen indessen die

Fasern von dergleichen Geweben vielfach die Eigenthümlichkeiten der abgenutzten

Fasern, obgleich die meisten angegriffenen Stellen schon bei der Verarbeitung

herausfallen.

Wenn das Sortiren mit großer Sorgfalt geschehen ist, so ist eine Täuschung durch

dergleichen Stoffe für die Prüfung ohne Unterstützung des Mikroskops sehr schwierig.

Da die Auflösung der Gewebe zum Zweck der Wiederverspinnung viel Handarbeit in

Anspruch nimmt, so ist sie mit allerdings nur kärglichem Erfolge bei allgemeinem

Nothstande verarmter Webergegenden in Anwendung gekommen.

Mikroskopische Prüfung gemischter

Gespinnste und Gewebe.

Die charakteristischen Eigenthümlichkeiten im Baue der verschiedenen Faserstoffe

machen es möglich, daß man mit Hülfe des Mikroskopes jede Vermischung, möge sie im

Gespinnste oder Gewebe vor sich gegangen seyn, mit Leichtigkeit und was die

Hauptsache ist, mit juridischer Beweisfähigkeit auffinden und nachweisen kann. Es

bedarf nur der Untersuchung ganz kurzer Fadenabschnitte, um mit Entschiedenheit über

das Material eines solchen Stoffes urtheilen zu können. Daß die Mischungen im

Gespinnste, welche für das bloße Auge die größten Schwierigkeiten darbieten, bei der

mikroskopischen Prüfung sich am leichtesten enthüllen, da hier die erste

Untersuchung schon zum Resultate führt, braucht wohl kaum besonders hervorgehoben zu

werden, wohl aber, daß bei gefärbten Stoffen selbst die vollste Uebereinstimmung

sämmtlicher Fasern eines Fadens in der Farbennüance keineswegs volle Sicherheit über

die Gleichförmigkeit des Stoffes gewährt, da man für die Herstellung von dergleichen

Mischgespinnsten, namentlich aus Wolle und Baumwolle, selbst die Mühe nicht gescheut

hat, beide Stoffe erst im losen Zustande zu färben und dann zu vermischen.

Da übrigens in vielen Fallen durch die Mischung das äußere Ansehen der Gewebe nicht

beeinträchtigt wird, und da bei vielen Stoffen eine besondere Dauerhaftigkeit nicht

erlangt wird, so werden gemischte Stoffe immer eine wichtige Rolle in der Manufactur

spielen. Daß dabei die Möglichkeit einer Täuschung über das Material eines Gewebes

obwaltet, muß andererseits zu sorgfältiger Prüfung auffordern, bei welcher immer das

Mikroskop die letzte und sicherste Entscheidung geben wird. Die meisten

Schwierigkeiten für anderweite Prüfung bietet die am weitesten verbreitete, tief in

den Verkehr eingreifende Vermischung der Leinen- und Baumwollfasern, entweder

im Gewebe oder, wie es in neuester Zeit mit Erfolg versucht worden ist, im

Gespinnste dar, deren Nachtheil darauf beruht, daß durch die viel früher erfolgende

Abnutzung der Baumwollfasern, der Zusammenhang des Gewebes aufgelöst wird, während

die Leinenfasern desselben noch fast unversehrt sind.

Da vor einer unbefangenen Beurtheilung keines der andern, bis jetzt in Vorschlag

gebrachten Unterscheidungsmittel als genügend gelten kann, so fragt es sich, in

welcher Weise die untrügliche Entscheidung durch das Mikroskop hierfür gemeinnützig

gemacht werden könne. Trotz aller Unannehmlichkeiten, welche die obwaltende

Unsicherheit mit sich führt, würde doch eine amtliche Beglaubigung, etwa durch einen

aufgedruckten Stempel,

wie es in früheren Zeiten von den Schauämtern geschah, gegenwärtig schon wegen ihres

präventiven Charakters keine Billigung finden. Dagegen läßt sich von jedem Verkäufer

mit Recht verlangen, daß er die Gewährleistung für seine Waare übernehme. Diese wird

dann auch mit der größten Bereitwilligkeit mündlich gegeben, aber sie ist

meistentheils illusorisch, da sie gewöhnlich später nicht bewiesen werden kann, da

es sogar Schwierigkeiten hat, die Identität der in Frage stehenden Waare

nachzuweisen.

Vollständige Beweiskraft dagegen würde bei jedem Streite über die ausbedungene

Qualität einer Waare eine schriftliche Verkaufsbescheinigung gewähren, wenn sie sich

untrennbar mit der Waare verbinden ließe. Bei Geweben nun, und so besonders bei

Leinenwaaren, läßt sich ein solcher Garantieschein sehr leicht aufkleben und am

füglichsten durch einen zwischengelegten Oblatenstempel vor etwaiger Vertauschung

schützen. Es würde nur der Einführung dieser Art von Garantie-Uebernahme

durch einige solide Handlungen bedürfen, um bei den Käufern überall das Verlangen

darnach hervorzurufen. Ein solches Certificat, welches die Angabe der Ellenzahl und

des Verkaufspreises enthalten müßte, würde dann, nebst der damit verbundenen

Zeugprobe, sowohl das Material für die mikroskopische Prüfung durch Sachverständige

abgeben, als auch zur Feststellung über den Umfang des etwa stattgehabten Betruges

dienen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die vorgeschlagene Beweisführung schon bei dem

vorhandenen Gerichtsverfahren den Gang der Untersuchung sehr erleichtern würde; bei

der bevorstehenden Einrichtung von Handelsgerichten aber möchte sich der Gang des

Verfahrens so weit vereinfachen lassen, daß es bloß einer schriftlichen Anzeige

nebst Einreichung der Beweisprobe bedürfte, um Erledigung zu finden. Es versteht

sich von selbst, daß zur Vermeidung unbegründeter Denunciationen jedenfalls die

Untersuchungsgebühren, die sehr gering ausfallen würden, zu deponiren wären.

Mikroskopische Grundlagen zur Theorie

des Färbens.

Die Frage auf welche Weise sich die Farbstoffe mit den zu färbenden Fasern

vereinigen, hat die Bildung verschiedener Theorien veranlaßt, die jedoch sämmtlich

ohne hinlängliche Berücksichtigung des mikroskopischen Baues aufgestellt sind. Eine

umfassende Zusammenstellung derselben findet sich in dem bekannten Werke von Persoz über die Zeugdruckerei.

Die frühesten erwähnenswerthen Vermuthungen über die Art der in Rede stehenden Vereinigung

sind von Hellot und Le Pileur

d'Apligny. Der erstere stellt namentlich über Wolle die Ansicht auf, es

fänden sich in den Fasern Poren, fähig sich zu erweitern und zu verengern, von

welchen die Atome des Farbestoffes aufgenommen würden. Bei der Vorbereitung fürs

Farben käme es darauf an diese Poren zu erweitern, damit sie die Farbepartikeln

aufnehmen könnten, und diese dann durch Verkittung festzuhalten, welches letztere

die Beizmittel bewerkstelligten. Die unächten Farben dringen nach ihm nicht in die

Poren ein, oder werden von denselben nicht festgehalten. Le

Pileur d'Apligny trägt diese Theorie auch auf die übrigen Faserstoffe über.

Er hält die Wolle, wie die Haare, für Röhren, deren Wandungen eine große Menge von

Oeffnungen enthalten, und die im Innern mit einer markartigen Substanz erfüllt sind.

Diese wird zunächst daraus entfernt, um dann dem Farbstoffe Raum zu geben. Aus dem

abweichenden Bau und der Verschiedenheit der Zahl und Größe der Poren wird das

verschiedene Verhalten der Fasern gegen die Farbstoffe erklärt.

Macquer schließt daraus, daß die Seide mehr als die

doppelte Quantität Cochenille erfordert, um mit Wolle auf eine gleiche Stufe der

Intensität gebracht zu werden, daß ein Theil des Farbstoffes durch chemische

Verwandtschaft sowohl als durch Adhäsion sich auf der Oberfläche der Fasern

niederschlüge und allein den Effect hervorbrächte, während der Antheil welchen die

Poren aufnehmen, ohne Wirkung bliebe. Diesen Erklärungen gegenüber, welche sich auf

Voraussetzungen über die Structur der Fasern stützen, stehen andere, welche das

verschiedene Verhalten desselben Farbstoffes gegen die Faserstoffe allein aus der

chemischen Verwandtschaft herleiten wollen. So Bergmann

und Chevreul.

Zu diesen älteren Ansichten ist durch Walter Crum eine

neue Theorie hinzugekommen, welche die Aufnahme der Farbstoffe durch die Fasern mit

der von Saussüre entdeckten Thatsache in Beziehung setzt,

daß durch die Kohle Gasarten verdichtet und Flüssigkeiten entfärbt werden. Während

Hellot seine Theorie auf den hypothetischen Bau der

Wolle allein gründet, bezieht sich Walter Crum ausschließlich auf die Structur der Baumwolle, die

er nach Anleitung der mikroskopischen Darstellungen von Thomson und Bauer in gefärbtem und ungefärbtem

Zustande untersucht hat. Er schließt daraus daß die Röhren, welche die

Baumwollfasern bilden, dem Wasser Eintritt gestatten, auf die Existenz von Poren,

obgleich man diese unter dem Mikroskop auch bei der stärksten Vergrößerung nicht

sehen könne. In das Innere dieser Röhren drängen nun nach einander durch die Poren

der Wandungen, und ohne

diese selbst irgend zu afficiren, die verschiedenen Substanzen ein, welche durch

ihre Verbindung die Farbe bildeten, um sich auf der Innenwand der Röhre

niederzuschlagen, wobei der Farbstoff durch die Wandung hindurch schiene. Zur

Unterstützung wird auf die Farbe der Pflanzen Bezug genommen, wo namentlich die

anscheinend gleichförmige grüne Farbe der Blätter durch die grünen Körnchen im

Innern der Zellen zu Stande gebracht wird, welche durch die farblosen Wandungen

hindurch schimmern.

Persoz dagegen sucht wahrscheinlich zu machen, daß die

Farbstoffe auf der Oberfläche der Fasern niedergeschlagen würden, und daß die

abweichenden Farbennüancen, welche die verschiedenen Faserstoffe bei Behandlung mit

denselben Färbemitteln geben, von der Verschiedenheit ihrer Oberfläche herrühre.

Eine ähnliche Ansicht wird auch von Liebig aufgestellt,

welcher wörtlich folgendes sagt: „Der Indigo schlägt sich auf der

Oberfläche der Wollenfasern nieder, ohne sich chemisch mit denselben zu

verbinden; durch anhaltendes Klopfen im trocknen Zustande wird das Tuch oder die

Wolle wieder weiß, indem die Farbe staubartig abfliegt.“ Für die

Wiederholung dieses etwas zweifelhaften Experiments dürfte man schwerlich in

jetziger Zeit ein ausreichend haltbares Tuch finden.

Die richtige Benutzung des Mikroskopes zeigt eine Sachlage, die in den vorliegenden

Hypothesen nicht vorausgesetzt ist. So lange man die gefärbten Fasern ohne weiteres

unter dem Mikroskop ansieht, läßt sich das eigentliche Verhalten nicht mit voller

Bestimmtheit nachweisen. So zeigt sich namentlich im Innern der Baumwollfasern oft

ein reichlicher Niederschlag in der von Walter Crum

beschriebenen Weise. Aber daraus erhellt noch nicht, daß die Wandung selbst

ungefärbt ist. Andererseits wieder würde man einen dünnen Ueberzug, welcher der

ganzen Oberfläche innig anläge, gar nicht von dieser selbst unterscheiden können.

Alle Zweifel aber verschwinden, wenn man, wie bereits erwähnt, feine Querschnitte

gefärbter Fasern herstellt und diese der mikroskopischen Prüfung unterwirft. Man

steht dann, daß die ganze solide Substanz der Fasern gleichmäßig gefärbt ist. Die

selbst bei der Baumwolle verhältnißmäßig beträchtliche Stärke der Wandung läßt

darüber auch bei dieser keinen Zweifel übrig. Daß indessen, namentlich bei

türkischrother Baumwolle, die äußerste Schicht der Wandungen mitunter eine größere

Intensität in der Färbung zeigt, ist nicht in Abrede zu stellen, wogegen bei Wolle

und Seide die ganze Fläche des Querschnittes die größte Gleichförmigkeit zeigt.

Es ist somit den fernerhin aufzustellenden Theorien über die Färberei durch

Feststellung dieser durchgängigen Thatsache, von der man sich auf dem angegebenen Wege leicht

überzeugen kann, wenigstens ein sicherer Ausgangspunkt gegeben. Eine Ausscheidung

von Farbenpartikeln, die etwa durch die ganze organische Substanz vertheilt wären,

ist hier ebensowenig, selbst nicht bei den stärksten Vergrößerungen wahrzunehmen,

wie die Kalksalze in der organischen Grundlage der Knochen sich gesondert erkennen

lassen, oder die Kieselsäure in den Zellenwandungen des Schachtelhalms und der

Gräser. Wenn man daher nicht eine chemische Verbindung der Farbstoffe mit der

Substanz der Fasern annehmen will, so ist man genöthigt vorauszusetzen, daß die

ausgesonderten Partikeln so klein und so gleichmäßig vertheilt sind, daß sie selbst

der stärksten Vergrößerung sich noch entziehen.

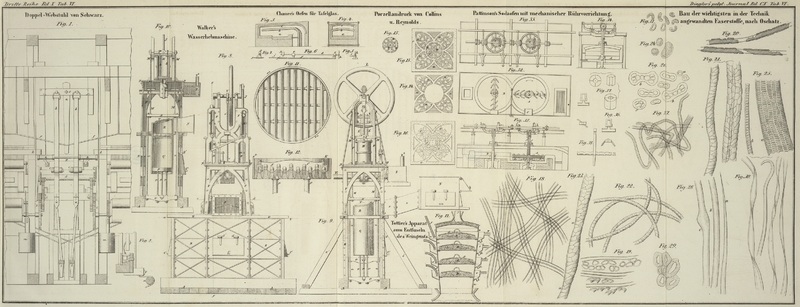

Erklärung der Abbildungen.

18. Gespinnstlage aus einem Cocon. Man sieht die sich vielfachkreuzenden Doppelfäden

vom Baste umgeben. Vergrößerung 250fach.

19. Querschnitt des Gespinnstes. Die meisten Fasern sind senkrecht durchschnitten,

einige liegen in der Richtung des Schnittes. Der Bast bildet eine ziemlich

gleichmäßige Schicht, welche die Fasern umgibt. Vergrößerung 400fach.

20. Dunstseide. Die Farbe ist an einigen Stellen abgesprungen, so daß man die

entblößte Faser sieht. Vergrößerung 400.

21. Grobe Schafwolle. Das Haar bei 2 mit einem Canal. 4–10 Rindenschuppen

bilden den Umkreis. Vergrößerung 400.

22 Electoralwolle. Gewöhnlich nur 2 Schuppen auf einem Durchschnitte. Vergrößerung

400.

23. Kammwolle. An zwei Stellen bei a, a in Folge der

Streckung dünner geworden. Vergrößerung 400.

24. Schafwolle im Querschnitt. Die dunkeln Stellen entsprechenden Lücken, welche die

nicht überall mit einander verschmolzenen Fasern zwischen sich gelassen haben.

Vergrößerung 400.

25. Hasenhaar. Seitenansicht. a Stück aus dem mittlern

Theile eines großen Deckhaares; b Theil eines

Flaumhaares. Vergrößerung 400fach.

26. Hasenhaar. Querschnitt a, Flaumhaar oder Spitze eines

Deckhaares; b breiter Theil vom Schafte eines

Deckhaares; c aus dem verdickten Theile vom Schafte

eines Deckhaares. Vergrößerung 400.

27. Hutfilz von Hasenhaar, auseinandergezogen. Vergrößerung 120.

28. Zugerichtete Flachsfaser. a Spitze; b aus der Mitte, zeigt besonders die Querwände; c aus der Mitte mit einer beim Brechen brcit

gequetschten Stelle. Vergrößerung 400.

29. Querschnitt einiger Bastzellen der Leinpflanze. Vergrößerung 600fach.

30. Baumwollenfasern. Vergrößerung 400.

31. Deßgl. Querschnitt. Vergrößerung 400.

Tafeln