| Titel: | Beschreibung eines von Hrn. Cavé construirten Fallklotz-Hammers zum Zängen der Eisenluppen, welcher durch die directe Wirkung des Dampfes arbeitet. |

| Fundstelle: | Band 110, Jahrgang 1848, Nr. LXXIV., S. 409 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Beschreibung eines von Hrn. Cavé construirten

Fallklotz-Hammers zum Zängen der Eisenluppen, welcher durch die directe Wirkung

des Dampfes arbeitet.

Aus dem Bulletin de la société d'Encouragement, Juli

1848, S. 347.

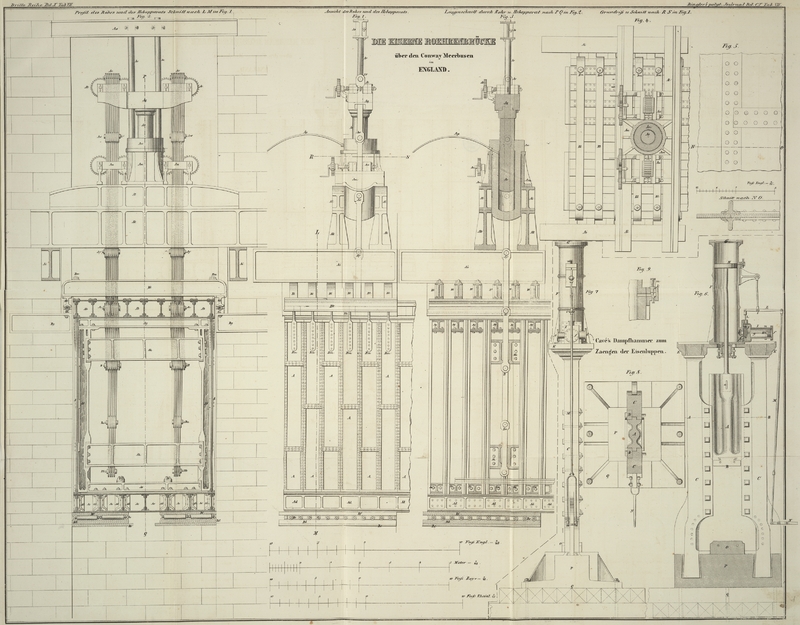

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Cavé's Fallklotz-Hammer.

Unter den Maschinen, welche sich in neuerer Zeit in unseren Hammerschmieden Eingang

verschafft haben, sind sicher die Apparate zum Zängen der Eisenluppen anstatt der

Hämmer diejenigen, welche in Beziehung auf Ersparniß und Leistung die günstigsten

Resultate liefern. Man erfand zu diesem Zweck zwei Arten von Maschinen, von denen

die einen durch Druck, die andern durch Schlag wirken, und zwar werden beide direct

durch Dampf bewegt.

Man hatte diesen Maschinen den Vorwurf gemacht, keine so günstigen Resultate wie die

Hämmer zu liefern, und Schlacken in dem Eisen zu lassen; dieser Vorwurf ist jedoch

unbegründet, und die Zängmaschinen sind noch fortwährend in Anwendung.

Diejenigen, welche unter dem Namen Fallklotz-Hammer (marteaupilon) oder Dampfhammer bekannt sind, werden ebenfalls vielfältig

verwendet, obgleich sie durch Schlag wirken und, um den Erschütterungen widerstehen

zu können, sehr massiv construirt werden müssen.

Die erste Idee zu dieser Maschine scheint von einem Engländer, William Deverell, ausgegangen zu seyn, welcher sich im Jahre 1806

ein Patent ertheilen ließ: für die directe Anwendung des Dampfs auf einen Hammer

oder Fallklotz, der an einer Kolbenstange befestigt ist, so daß, wenn der Kolben

durch den Dampfdruck gehoben wird, auch der Hammer mitgehen muß, um beim Entweichen

des Dampfes mit dem Kolben wieder zurückzufallen.

Hr. Cavé nahm im Jahre 1836 in Frankreich ein Patent für

die Anwendung eines einfach-wirkenden Dampfcylinders auf einen Hammer,

Fallklotz etc.

Später, im Jahre 1841, erhielten die Gebrüder Schneider in

Creuzot ein Patent auf einen verticalen Dampfhammer. Zur selben Zeit bauten die

HHrn. Nasmyth, Gaskell und Comp. in Patricroft bei Manchester einen Dampfhammer, welcher sich durch

mehrere sinnreiche Anordnungen auszeichnet; so steuert sich z. B. diese Maschine

selbst, und Schläge von jeder beliebigen Stärke können mit derselben hervorgebracht werden. (Wir

liefern ihre Beschreibung im folgenden Hefte des polytechn. Journals. Die

Redact.)

Der Dampfhammer wurde auch in England mit Erfolg zum Einrammen von Pfählen für Dämme

etc. angewandt.

Der Dampfhammer des Hrn. Cavé, welcher in Fig. 6, 7 und 8 in verticalem

Durchschnitte, einer Ansicht und in horizontalem Durchschnitte abgebildet ist,

findet heutzutage in einer großen Anzahl von Werkstätten Anwendung. Er besteht aus

einem schweren gußeisernen Klotze A, in dessen untere

Fläche die Bahn B schwalbenschwanzförmig eingelassen und

durch Keile befestigt ist, so daß man sie nach Belieben herausnehmen und eine andere

dafür einsetzen kann.

Dieser Hammer bewegt sich in Nuthen auf und ab, welche aus den Seitentheilen C, C, die zugleich das Gestell der Maschine bilden und

oben den Dampfcylinder tragen, genau ausgehobelt sind. Zwei Leisten D, D, von denen jede durch eine Reihe Schrauben

befestigt ist, schließen die Nuth, so daß der Hammer in einer genauen Führung

geht.

Die beiden Seitentheile sind oben durch ein gußeisernes Gesimse E mit einander verbunden, welches durch eiserne Keile

auf den Seitentheilen befestigt ist. In der Mitte dieses Gesimses steht der

Dampfcylinder F, dessen Höhe von dem größten Hube,

welchen man dem Hammer geben will, abhängig ist. Der Cylinder ist durch einen Deckel

G verschlossen, welchen man abnimmt, wenn es nöthig

ist den Cylinder zu öffnen, um den Dampfkolben H zu

visitiren oder herauszunehmen. Am Boden des Cylinders ist eine Stopfbüchse

angebracht, durch welche die Kolbenstange geht; letztere ist durch einen Keil a mit dem Hammer verbunden; damit sie aber durch die

Stöße nicht beschädigt wird, ist die Keilöffnung länger als der Keil hoch. Ferner

ist der Grund der Bohrung, in welcher die Kolbenstange steckt, mit Hanflagen

ausgefüttert, um die Berührung mit dem Gußeisen zu vermeiden. Der Dampf tritt unten

in den Cylinder ein, und zwar durch die Oeffnung b,

welche mit der Dampfbüchse I communicirt, wenn der

Dampfschieber die höchste Lage eingenommen hat. c ist

die Austrittsöffnung für den Dampf und steht mit dem Dampfableitungsrohr d in Verbindung.

Der Dampf kommt durch die Röhre e aus dem Kessel in die

Dampfbüchse, an welcher noch ein Röhrenstück f

angebracht ist, in welchem sich ein kleiner Kolben K

befindet, der durch die Stange g und zwei Scharniere mit

dem Schieber I vereinigt ist. Es ist nun klar, daß wenn

die Kolbenfläche und die Fläche des Schiebers gleich groß wären, durch diese

Anordnung der Kolben den nämlichen Dampfdruck erhielte, mit welchem der Schieber auf

die ebene Schieberplatte angedrückt wird. Da die Fläche des Schiebers jedoch

etwas größer als die Kolbenfläche ist, so wird ersterer noch gegen die

Schieberplatte angedrückt, und nicht aller Dampfdruck von ihm genommen; daher nimmt

derselbe bei seiner geradlinigen Bewegung auch noch die Stange g mit, und ändert so, jedoch nur wenig, die Lage des

kleinen Kolbens. Die Reibung des Schiebers wird auf diese Weise sehr gering, da der

Kolben den größten Theil des Dampfdrucks auf den Schieber compensirt. Da derselbe an

die verticale Stange h angehängt ist, so wird er durch

den Hebel L, dessen Drehungspunkt i selbst schwingt, bewegt. Am andern Ende des Hebels befindet sich die

verticale Stange M, welche unten mit dem Hebel N in Verbindung ist, den der Arbeiter bei dem Handgriffe

erfaßt und nach Belieben bewegt.

Der Amboß O kann nach Bedürfniß des zu schmiedenden

Stückes ausgewechselt werden, da er auf den großen Block oder Amboßstock P nur aufgepaßt ist. Letzterer dient zugleich zur

Aufnahme der beiden Seitengestelle c, und ruht auf einer

hölzernen Unterlage Q, die durch das kreuzweise

Uebereinanderlegen von mehreren Balkenreihen hergestellt ist. Starke Schrauben

vereinigen diese hölzerne Unterlage mit der Platte des gußeisernen Amboßstockes.

Die in Fig. 6

verzeichneten Löcher in den Seitengestellen haben den Zweck, eiserne Stangen

aufzunehmen, welche dem Arbeiter das Halten des zu schmiedenden Stückes

erleichtern.

Hr. Cavé wendet ein System von Sicherheitsventilen an,

welche in Fig.

9 in größerem Maaßstabe gezeichnet sind. Die Ventile k und I, welche oben am

Dampfcylinder seitwärts angebracht sind, liegen übereinander; sie haben eine

conische Gestalt und öffnen sich beide von unten nach oben. Das obere k ist durch eine spiralförmige Feder m niedergedrückt, um es bis zu einem gewissen

Atmosphärendruck geschlossen zu erhalten. Zwischen beiden Ventilen befindet sich ein

Canal, welcher in das Innere des Dampfcylinders führt.

Die HHrn. Petin und Gaudet in

Rive-de-Gier haben den Amboß ihrer Dampfhämmer auf einer Drehscheibe

angebracht, um in derselben Hitze das Eisen strecken und flach machen zu können, was

besonders bei großen Stücken sehr wesentlich ist.

Tafeln