| Titel: | Verbesserungen an Baumwollspinnmaschinen, worauf sich William Eaton, Ingenieur zu Camberwell in der Grafschaft Surrey, am 1. Dec. 1847 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 111, Jahrgang 1849, Nr. XVIII., S. 102 |

| Download: | XML |

XVIII.

Verbesserungen an Baumwollspinnmaschinen, worauf

sich William Eaton,

Ingenieur zu Camberwell in der Grafschaft Surrey, am 1. Dec. 1847 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Nov. 1848,

S. 273.

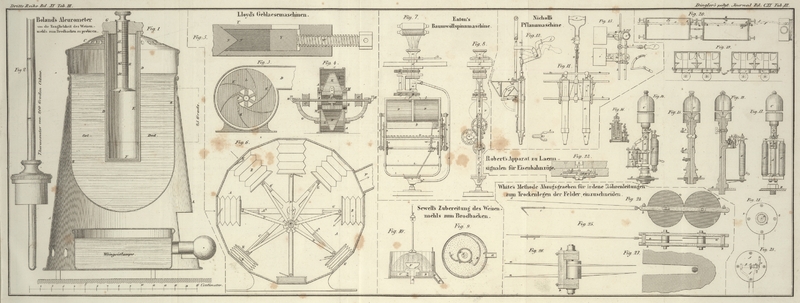

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Eaton's Verbesserungen an Baumwollspinnmaschinen.

Meine Verbesserungen beziehen sich auf die Zubereitung des Vorgespinnstes und haben

den Zweck, dem lockern Baumwollband, bevor es sich auf die Spulen aufwickelt, eine

gelinde aber dauernde Drehung zu ertheilen.

Fig. 7 stellt

den hiezu dienlichen Apparat in der Frontansicht, Fig. 8 in der

Seitenansicht dar. Das zwischen den Streckwalzen hervorkommende Baumwollband wird in

einen hohlen röhrenförmigen Flügel oder Flieger a, a, a

hinabgeleitet. Dieser liegt vertical in einem hohlen Lager a* und wird durch ein um die Rolle b

geschlagenes Laufband in Bewegung gesetzt. An die untere Seite des hohlen Lagers a* ist ein Zahnrad c

stationär befestigt. Ein zweites gleich großes Rad d

befindet sich an dem oberen Ende der kurzen Achsel und greift in das stationäre Rad

e. Die Achse e läuft in

Lagern, die mit der Röhre und dem hohlen Flügel a in

fester Verbindung stehen und wird also mit diesem im Kreise herumgeführt. Ein an dem

unteren Ende der Welle e befindliches Zahnrad f greift in ein ähnliches gleich großes Rad g, welches stationär bleibt und auf dem Lager g* liegt. Da nun das Rad c

an das hohle Lager a befestigt ist, und daher immer

stationär bleibt, so werden die Räder d und f mit ihrer Achse e um

dieses stationäre Rad herumgeführt, folglich wird das Zahnrad g und jeder mit diesem Rade verbundene Theil des Apparates fortwährend

dieselbe Lage beibehalten, d.h. nicht rotiren. Der Anfang der hohlen Röhre, soweit

diese nämlich durch die Rolle b, das Lager a und das Rad c geht, ist

von Messing, der übrige Theil von Stahl oder Eisen, mit einem der ganzen Länge nach

sich erstreckenden Schlitz. Das lockere Baumwollband läuft von den Streckwalzen

abwärts in das Innere der hohlen Röhre oder des Flügels a, a,

a über den krummen Messingdraht h, durch den an

die Führung j befestigten Trichter i und wickelt sich auf der hölzernen Spule k auf. Auf seinem Weg durch den rotirenden hohlen Flügel a nach der Spule erhält das Baumwollband eine dauernde

Drehung.

Ich komme nun zur Beschreibung des übrigen Theils der Maschine, welcher den Zweck

hat, das Gespinnst auf der Spule k so zu vertheilen, daß

die gefüllte Spule in der Mitte cylindrisch und an ihren Enden konisch

erscheint.

Das stählerne oder eiserne Gestell l, l ist an das Rad

g und das hohle Lager g*

befestigt, und bleibt daher innerhalb des in rascher Bewegung begriffenen Flügels

ganz unbeweglich. Eine in der Büchse der hohlen Röhre befestigte kurze Achse m, m geht lose durch das Rad g und das hohle Lager g* und enthält an ihrem

unteren Ende ein kleines Winkelgetriebe n; dieses greift

in das Winkelrad o, welches an der Achse der cannelirten

Trommel p, p befestigt ist; letztere besitzt rings um

die Mitte ihrer Oberfläche einen Einschnitt wegen Zulassung der kurzen Achse m. Durch diese kurze Achse wird die Walze p, p vom Flügel aus in langsame Rotation gesetzt. Der

Durchmesser der Winkelräder n und o und der Umfang der Walze ist so angeordnet, daß die

Umfangsgeschwindigkeit der letztern genau eben so groß ist, wie die der oberen

Walzen, welche das Baumwollband in die Maschine leiten. Da die Spule k durch das starke elastische Band q, q, q, welches über das feste Lager r, r geht, gewaltsam gegen die cannelirte Walze gepreßt

wird, so erhält dadurch die Spule k eine rotirende

Bewegung und ihre Umfangsgeschwindigkeit bleibt demnach bei zunehmendem Durchmesser

der sich füllenden Spule stets correct. Längs jeder der Seiten des stationären

Rahmens l, l ist eine Rinne s*,

s* eingeschnitten, in welcher ein dünner leichter Metallrahmen s, s auf- und niedergleiten kann. Dieser Rahmen

nimmt folgenden Apparat auf. t, t* sind zwei leichte

ineinandergreifende Räder von gleicher Zähneanzahl; das Rad t ist an der Achse der Spule k, das andere t* an die Achse der mit doppelten Gängen versehenen

Schraubenwelle u, u befestigt. In diese Schraube greift

der Hebel v und wird durch die Leitstange x in der zur Fortbewegung längs der Schraubenwelle u, u geeigneten Lage erhalten, während sein anderes

hülsenförmiges Ende v* längs der Querstange y gleitet. An dem Hebel v, v

ist ein Querhebel w, w befestigt, dessen beide Enden

keilförmig sind. Die Enden dieser Hebel wirken abwechselnd auf die Zähne der Räder

A, A und ertheilen den letzteren eine kleine

Drehung. Dadurch wird die Büchse dieser Räder, welche eine Schraubenmutter bildet,

veranlaßt, ganz langsam auf den mit Schraubengängen versehenen Enden der Querstange

y vorzurücken. Sobald nun das Ende des Querhebels

w weit genug zwischen den Zähnen eines der Räder A, A vorgerückt ist, bringt ein an dem Hebel w, w befindlicher Aufhälter den Hebel v, v in die andere Windung der Doppelschraube u, wodurch die Bewegung augenblicklich umgekehrt und der

Hebel i veranlaßt wird, gegen das andere Ende der

Schraubenwelle sich hinzubewegen. An jedem Ende des Seitengestells s, s sind Bolzen B, B

befestigt, und mit Hülfe der an dem festen Gestell l, l

befindlichen Schlitze kann die Spule k, wenn sie voll

ist, herausgenommen und durch eine leere ersetzt werden.

Die Wirkungsweise der beschriebenen Theile ist folgende. Wenn der Apparat in

Thätigkeit gesetzt wird, so kommt in Folge der Rotation des Flügels a, a auch die Achse m, m in

Rotation; die Winkelräder n und v aber ertheilen der cannelirten Walze p, p

eine langsame Drehung. Diese setzt die Spule k und durch

Vermittelung der Zahnräder t und t* auch die Doppelschraube u, u in Umdrehung.

Dadurch wird der Hebel v, v* mit dem kleinen Trichter

i mit der geeigneten Geschwindigkeit hin- und

hergeführt, um das Gespinnst gleichförmig auf der Spule k zu vertheilen, so daß diese nach erfolgter Füllung in der Mitte

cylindrisch und an beiden Enden conisch erscheint. Dieser Zweck wird durch die

Zahnräder A, A erreicht, welche bei jedem Hin-

oder Hergang des Trichters i einander langsam näher

gerückt werden und zwar in Folge der Einwirkung des Hebels w,

w auf ihre Zähne. Der gebogene Draht h hat den

Zweck, das Gespinnst stets in gleichförmiger Spannung zu erhalten.

Tafeln