| Titel: | Lloyd's patentirte Gebläsemaschinen. |

| Fundstelle: | Band 111, Jahrgang 1849, Nr. XIX., S. 105 |

| Download: | XML |

XIX.

Lloyd's patentirte Gebläsemaschinen.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1848, Nr

1310.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

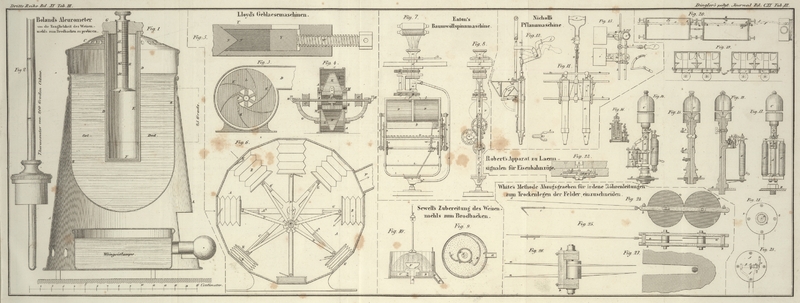

Lloyd's Gebläsemaschinen.

Das gewöhnliche Ventilatorgebläse besteht bekanntlich aus einem kreisrunden Gehäuse

mit einer centralen Oeffnung zu beiden Seiten, durch welche die Luft eingesogen, und

einer Oeffnung an der Peripherie, durch welche die Luft ausgetrieben wird. Eine

Achse geht durch die centralen Oeffnungen und ist an beiden Enden durch geeignete

Lager unterstützt. An der Mitte dieser Achse ist eine Büchse festgekeilt, von der

mehrere Arme ausgehen; an jeden dieser Arme ist ein flaches rechteckiges Blatt

befestigt, welches so breit wie möglich gemacht wird, ohne daß es jedoch das Gehäuse

berührt. Die Blätter werden mittelst eines Riemens von einer Dampfmaschine oder

sonstigen Triebkraft aus in Rotation gesetzt. Da nun hinter jedem Blatte während der

Rotation ein luftleerer Raum entsteht, so strömt die vor den Blättern verdichtete

Luft über die Kanten der Blätter hinweg, um den luftleeren Raum auszufüllen, und so

entsteht jenes unangenehme, allen gewöhnlichen Ventilatorgebläsen eigenthümliche

summende Geräusch und zugleich ein beträchtlicher Kraftverlust.

Fig. 3 stellt

ein Ventilatorgebläse, bei welchem der bezeichnete Uebelstand beseitigt ist, im

senkrechten Längendurchschnitt und Fig. 4 im senkrechten

mittleren Querschnitte dar. A, A sind die mit den

gewöhnlichen centralen Oeffnungen B, B versehenen

Seitenplatten; C ist die Peripherie; D das Luftaustrittrohr; E

eine Achse, welche durch die Oeffnungen B, B geht und in

conische Enden ausgeht, die in Lagern F, F rotiren. Die

an diese Achse festgekeilte Büchse I ist mit sechs Armen

versehen, an welche eben so viele dreieckige und gekrümmte Blätter K, K geschraubt sind. L ist

ein inneres Gehäuse, welches die Blätter umschließt. Dasselbe ist von entsprechendem

dreieckigem Querschnitt, mit Oeffnungen in der Mitte und an der Peripherie zur

Einsaugung und Austreibung der Luft. M, M sind zwei

Ringe, welche an das äußere Gehäuse geschraubt sind und zwei Hälse N, N dicht umschließen. Diese Hälse befinden sich an dem

inneren Gehäuse an jeder Seite der centralen Oeffnung, stehen jedoch ein wenig über

die Linie der äußeren hervor, so daß die zwei Gehäuse an dieser Stelle vollkommen

luftdicht vereinigt sind. O, O sind die Riemenrollen,

mit deren Hülfe die Maschine in Rotation gesetzt wird. Die durch die centralen

Oeffnungen in das innere Gehäuse einströmende Luft wird in Folge der Rotation der

Blätter durch die Oeffnungen am Umfange in das äußere Gehäuse und aus diesem durch

die Röhre D weiter getrieben; die convergirende Gestalt

des inneren Gehäuses verhütet die Reaction gegen die Blätter; der Luftstrom ist

selbst bei den größten Geschwindigkeiten gleichförmig und geräuschlos. Der

Totalquerschnitt der Oeffnungen am Umfang des inneren Gehäuses darf den

Totalquerschnitt der centralen Oeffnungen nicht übersteigen. Wenn an der

Ausströmungsstelle ein großer Druck erforderlich ist, so müssen die Oeffnungen an

der Peripherie verhältnißmäßig enger gemacht werden, in einigen Fällen bis zur

Hälfte der gewöhnlichen Weite. Ich habe gefunden, daß die Blätter mit dem größten

Effecte arbeiten, wenn sie, wie die Abbildungen zeigen, unter einem Winkel von

ungefähr 60° eingesetzt werden. Da die Kraft der Maschine zu der

Geschwindigkeit, womit sie getrieben werden kann, in einem genauen Verhältnisse

steht, so ist es von

Wichtigkeit, daß die Achse in ihren Lagern mit möglichst geringer Reibung rotire,

und so kühl wie möglich erhalten werde. Fig. 4 zeigt eine Methode,

diesen Zweck zu erreichen. Die Lager F, F bestehen aus

kurzen cylindrischen, an ihrer äußeren Seite mit Schraubenwindungen versehenen

Stücken, welche in die Löcher der Träger G, G fest

eingeschraubt werden. An dem inneren Ende jedes Lagers befindet sich eine conische

Hülse s, in der das Ende der Achse rotirt; in das äußere

Ende des Lagers ist ein conisches Loch bis zu dieser Hülse gebohrt. H ist ein durch einen Deckel verschließbarer

Oelbehälter, dessen Röhre mit ihrem Ende in das erwähnte conische Loch paßt.

Eine andere Constructionsmethode der Achsenlager, die ich der vorhergehenden beinahe

vorziehe, ist in Fig. 5 dargestellt. S ist das eine Ende der

Spindel; das Lager T, worin dasselbe rotirt, besteht aus

einem hohlen an den vorderen Kanten nach der conischen Gestalt des Achsenendes

abgeschrägten Cylinder. Der Raum y, unmittelbar vor dem

conischen Ende der Achse, ist mit Graphit ausgefüllt, der mittelst eines Kolbens Y gegen das Achsenende gepreßt wird; der Theil Y selbst wird mit Hülfe einer Schraube W vorwärts bewegt.

Aus der vorhergehenden Beschreibung erhellt, daß es zwei Ursachen sind, aus denen bei

dieser Maschine eine Kraftersparniß hervorgeht: nämlich 1) die gegen ihr Ende hin

abnehmende Breite der Blätter, in deren Folge sie der entweichenden Luft einen

verhältnißmäßig geringen Widerstand entgegensetzen; 2) das Hinderniß, welches die

Seitenplatten des inneren Gehäuses einer Rückströmung der Luft gegen die Blätter

entgegensetzen, woraus ein weiterer nicht unbeträchtlicher Kraftverlust

hervorgeht.

Das andere Gebläse des Hrn. Lloyd gehört in die Classe der

Balggebläse, und eignet sich für alle diejenigen Fälle, wo eine große Quantität Wind

ununterbrochen und unter beinahe gleichförmigem Drucke geliefert werden soll. Fig. 6 stellt

diese Maschine im Aufrisse dar. A, A sind zwei

gußeiserne Seitengestelle, von denen jedoch nur eines in der Figur sichtbar ist.

Jedes dieser Gestelle besteht aus einem polygonalen Kranze von sechzehn Seiten und

acht von einer Centralbüchse ausgehenden Armen A², A². Durch die Mittelpunkte

beider Gestelle geht eine Achse C, die in der Mitte in

eine Kurbel umgebogen ist. B, B sind acht viereckige

Blasebälge, welche mit ihren äußeren Endbrettern an den Umfang des Gestells

befestigt sind; E, E die Ventile, von denen jedesmal

eines an dem inneren, das andere an dem äußeren Endbrette angebracht ist. D, D sind sechzehn Lenkstangen zur Bewegung der

Blasebälge, von denen je zwei einerseits mit den inneren Endbrettern der Blasbälge, andererseits mit

einer an der Kurbel befindlichen Büchse H verbunden

sind. F ist die Hauptwindleitungsröhre; G, G Führungen zur Sicherung des Parallelismus der

Bewegung der Blasebälge. Die Räume zwischen den Armen und den Seitengestellen und

eben so die zwischen den Kränzen in den abwechselnden Seiten des Polygons, werden

mit Holz oder Eisenblech ausgefüllt, so daß das ganze Gehäuse luftdicht wird,

ausgenommen da, wo die Ventile E, E und die Röhre F eingefügt sind. Doch muß an jeder Seite zwischen den

Armen eine Thür angebracht seyn, um behufs der Schmierung zu den Lagern gelangen zu

können. Wenn nun die Kurbelwelle C in Umdrehung gesetzt

wird, so müssen in Folge der veränderlichen Lage der Centralbüchse, woran die

Lenkstangen D befestigt sind, bei jeder Umdrehung der

Welle einige Bälge vollständig, andere theilweise ausgedehnt seyn, während andere

ganz zusammengeklappt sind; doch muß sich jeder Blasebalg während einer ganzen

Drehung der Welle einmal in ausgedehntem und einmal in zusammengeklapptem Zustande

befinden.

Tafeln