| Titel: | Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich James Petrie, Ingenieur zu Rochdale in Lancashire, am 10 April 1848 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 111, Jahrgang 1849, Nr. XXXI., S. 178 |

| Download: | XML |

XXXI.

Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich

James Petrie,

Ingenieur zu Rochdale in Lancashire, am 10 April

1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Dec. 1848,

S. 373.

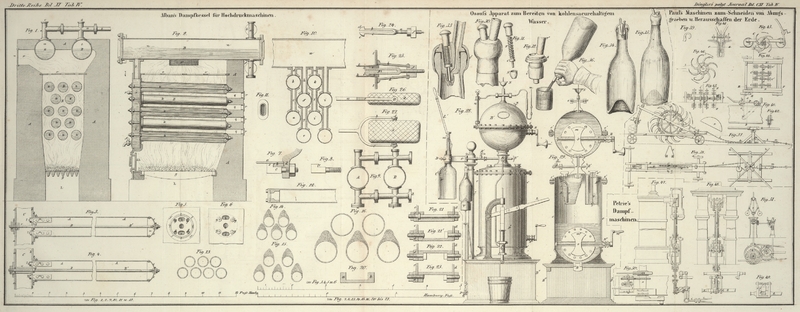

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Petrie's Verbesserungen an Dampfmaschinen.

Die Erfindung besteht:

1) in einer Methode, die sogenannten Expansionsschieber mit den übrigen

Maschinentheilen zu verbinden;

2) in einem eigenthümlichen Mechanismus zur Bewegung der Expansionsschieber;

3) in einer Methode, die Stellung der Expansionsschieber durch die Wirkung des

Regulators zu verändern;

4) in einem Mechanismus, welcher anzeigt, an welcher Stelle des Hubes der Dampf

abgeschnitten wird, und der zugleich gestattet den Dampfzutritt aus freier Hand

früher oder später abzuschneiden.

Fig. 47

stellt den Cylinder einer Dampfmaschine im Aufrisse und die Ventilbüchse mit den

Ventilen im Durchschnitte dar.

Fig. 48 ist

eine Frontansicht der Seitenröhren und Ventilbüchsen einer Dampfmaschine, wobei ein

Theil der Vorderseite der Ventilbüchsen weggelassen ist und die Ventile im

Durchschnitte sichtbar sind.

A, A ist der Dampfcylinder; B,

B das Schieberventil; C, C sind die

Expansionsschieber. Diese Schieber sind mit den übrigen unten erwähnten wirksamen

Theilen auf folgende Weise verbunden. Die gewöhnliche Stange zur Bewegung der DVentile ist im vorliegenden Falle hohl; durch diese

Höhlung tritt die mit den Expansionsventilen verbundene Spindel b, welche

an ihrem unteren Ende mit einer verschiebbaren Stopfbüchse verbunden ist, die auf

der hohlen Ventilstange a, a gleitet. Die DVentile sind vermittelst Querstangen c, c an die hohlen Stangen a,

a befestigt. d, d ist die Querwelle zur

Bewegung der DVentile; zwischen den Armen e, e derselben befindet sich ein Umdrehungszapfen, um

welchen ein Hebel g, g¹ schwingt (Fig. 49). Dieser Hebel

ist so eingerichtet, daß sein eines Ende mit dem Mittelpunkt der Bewegung der Welle

D und sein anderes Ende mit den Enden der Arme e, e beinahe coincidirt, während sich die

Umdrehungsachse f zwischen beiden befindet. Es erhellt

nun, daß wenn die Querwelle D mit Hülfe des Hebels h und der Stange i auf die

gewöhnliche Weise in Bewegung gesetzt wird, das Ende g¹ des Hebels h so lange die nämliche

Bewegung wie die Enden der Arme e, e der Querwelle haben

muß, als das Ende g des genannten Hebels in dem

Mittelpunkt der Bewegung der Querwelle gehalten wird; und da die letztere durch die

Gelenke und die Querstange k, k mit der hohlen

Ventilstange a, a, das Ende der Hebel g, g' aber mit der Expansionsventilstange b, b verbunden ist, so werden die Ventile B, B und die Expansionsschieber C, C die nämliche Bewegung annehmen, d.h. der Expansionsschieber wird in

dem Innern des DVentils unbeweglich bleiben. Wenn nun

aber das Ende g des genannten Hebels über oder unter den

Mittelpunkt der Querwelle gehoben oder hinabgedrückt wird, so werden die

Expansionsschieber C, C ihre Lage im Innern der DVentile entsprechend ändern, so daß sie die Oeffnung,

durch welche der Dampf strömt, entblößen; in dieser relativen Lage bleiben sie so

lange, als das Ende des Hebels g über oder unter dem

Mittelpunkte der Bewegung der Welle D erhoben oder

niedergedrückt bleibt.

Ich gehe nun zum dritten und vierten Theil meiner Erfindung über. Fig. 50 stellt einen

Theil der Kurbelwelle mit dem Excentricum und dem damit verbundenen

Differentialapparat im Grundrisse dar. Fig. 51 ist eine

Seitenansicht, welche die Methode zeigt, den Differentialapparat mit dem Regulator

zu verbinden und zugleich das Verfahren angibt, den Punkt des Hubes zu bestimmen,

bei welchem der Dampf abgeschnitten wird, ferner die Anordnung um den Zeitpunkt der

Dampfabsperrung aus freier Hand verändern zu können. Die Regulatorspindel l ist, wie gewöhnlich, röhrenförmig; im Innern derselben

ist eine Stange mit der verschiebbaren Hülse m

verbunden; das andere Ende dieser Stange hebt oder senkt einen Treiber n, der durch einen Schlitz in der hohlen Spindel l tritt. Dieser Schlitz befindet sich zwischen zwei

Winkelrädern o, o¹, deren Vorderflächen mit

hervorragenden Stiften

p, p¹ versehen sind. Beide Winkelräder sitzen

lose auf der Spindel l und stehen mit einem dritten

Winkelrade im Eingriff. Wenn nun die Kugeln des Regulators auseinander fliegen, so

wird der Treiber n gehoben, kommt mit den beiden

Hervorragungen p¹, p¹ des obern Winkelrades o in Berührung und

dreht somit das Rad q in einer gewissen Richtung. Fallen

dagegen die Schwungkugeln zusammen, so kommt der Treiber n mit den Hervorragungen p, p des Rades o in Berührung und dreht das Rad q nach entgegengesetzter Richtung. Das Winkelrad q ist durch Friction mit dem Stift r*

verbunden, welcher vermittelst der Wechselräder s, s und

der Winkelräder t, t¹ die senkrechte Welle n treibt, an der sich die Schraube v befindet; diese greift in die Zähne des Quadranten w und stellt das Excentricum x so, daß es früher oder später wirkt. Wenn die Stellung des Excentricums

x aus freier Hand geändert werden soll, so muß das

Winkelrad t¹ an dem oberen Ende der verticalen

Achse u mit dem Winkelrade t

außer Eingriff gebracht werden, wodurch die Verbindung zwischen der Schraubenachse

u und dem Regulator aufgehoben ist, so daß diese

Welle aus freier Hand umgedreht und somit die Stellung des Excentricums x zu jeder Zeit verändert werden kann. Um nun aber immer

zu wissen, an welcher Stelle des Hubes der Dampf abgeschnitten wird, ist an der

senkrechten Achse u eine Mutter angebracht, welche

steigt oder sinkt, je nachdem das Excentricum rückwärts oder vorwärts gestellt wird;

ein an dem letzteren befestigter Zeiger bezeichnet auf einem Zifferblatte den Punkt

des Hubes, bei welchem der Dampf abgeschnitten wird.

Tafeln