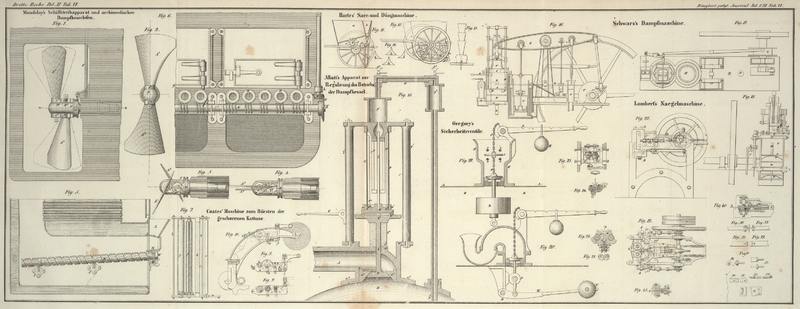

| Titel: | Maudslay's patentirter selbstthätiger Schiffstreibapparat und archimedischer Dampfkesselofen. |

| Fundstelle: | Band 111, Jahrgang 1849, Nr. LXIV., S. 321 |

| Download: | XML |

LXIV.

Maudslay's patentirter selbstthätiger Schiffstreibapparat und

archimedischer Dampfkesselofen.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1848, Nr.

1313.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Maudslay's selbstthätiger Schiffstreibapparat.

Der neue Dampftreibapparat, welcher den Hauptgegenstand des vorliegenden Patentes

bildet, beseitigt eines der größten Hindernisse, die seither der Dampfschifffahrt im

Wege gestanden, nämlich die Schwierigkeit den Treibapparat, er möge nun aus

schraubenförmigen Flügeln oder aus flachen Schaufeln bestehen, mit der Treibwelle in

und außer Verbindung zu bringen. Hr. Maudslay befestigt nämlich die Treibflügel dergestalt an die Welle,

daß der Apparat, sobald die Welle in Rotation gesetzt wird, von selbst in den zur

Forttreibung geeigneten Winkel sich stellt, und augenblicklich in eine neutrale oder

unwirksame Lage zurückkehrt, sobald die Welle zu rotiren aufhört.

Fig. 1 stellt

einen Theil des Sterns von einem mit dem verbesserten Treibapparat ausgerüsteten

Schiffe dar. Fig.

2 ist eine abgesonderte Ansicht des Instrumentes und Fig. 3 ein

Längendurchschnitt des Instrumentes und seiner Verbindungen nach der Linie ab in Fig. 1. Die Treibflügel

A¹ A² sind

mit ihren inneren oder schmalen Enden in Hülsen B¹ B² an dem Ende der Treibwelle S eingefügt, in denen sie sich bis zu einer gewissen

Ausdehnung drehen können. An den Stiel jedes Treibflügels sind zwei gezahnte

Segmente C¹ C¹, C² C² befestigt, an dem obern Theile jeder Hülse das eine und an dem

unteren Theile derselben das andere. Beide Segmente stehen mit einander in Eingriff

innerhalb der durch die Aufhälter f, f bestimmten

Gränzen, so daß die Treibflügel stets gemeinschaftlich und symmetrisch sich bewegen.

E ist eine verschiebbare Kuppelung, welche gegen den

Stern hin bewegt werden kann, so daß sie einen der Stifte d,

d und e, e, die von dem hintern Rade des

innersten Treibflügels A² hervorragen, ergreifen. F ist eine verticale Stange, mit deren Hülfe die

Kuppelung E vom Deck des Schiffes aus bewegt werden

kann; diese Stange endigt sich unten in eine Schraube, welche in eine bewegliche Nuß

n greift, die an dem einen Arm eines Winkelhebels

G angebracht ist; der andere Hebelarm umfaßt mit

seinem gabelförmigen Ende die Kuppelung E. Die

Wirkungsweise dieses Treibapparates ist nun folgende. Angenommen, die Kuppelung sey

ausgelöst, und die Treibwelle werde in Rotation gesetzt, so bewegen sich

augenblicklich die Flügel in die zum Forttreiben geeigneten Winkelstellungen, und

verharren in diesen so lange als die Rotation der Treibwelle dauert. Sollte die

Veranlassung entstehen rückwärts zu steuern, so befestigt man die ausgebreiteten

Flügel, indem man die Kuppelung mit den Hervorragungen d,

d an der hintern Seite der gezahnten Segmente des inneren Flügels A² in Eingriff bringt. Wenn die Maschine in

Stillstand gesetzt und die Kuppelung zurückgezogen wird, so drehen sich die

Treibflügel in Folge der Einwirkung des Wassers auf dieselben in ihren Hülsen, bis

sie mit dem Lauf des Schiffes in eine Linie kommen und nur ihre scharfen Kanten, wie

Fig. 4

zeigt, dem Wasser darbieten; der größeren Sicherheit wegen werden sie dann in dieser

Lage befestigt, indem man die Kuppelung E mit den

Hervorragungen e, e an der Rückseite der erwähnten

Segmente in Eingriff bringt.

Die Eigenthümlichkeit des neuen Kesselofens besteht in der Anwendung rotirender

schraubenförmiger Roststäbe. Fig. 5 stellt diesen Ofen

im Längendurchschnitte, Fig. 6 in der Frontansicht

dar. H, H sind die Roststäbe, welche nicht wie

gewöhnlich fest sind, sondern aus einer Reihe von Röhren bestehen, die in Lagern

rotiren, an beiden Enden offen, an der äußeren Seite mit Schraubengängen versehen

und mit zahlreichen Luftlöchern durchbohrt sind. An dem vorderen Ende jeder Röhre

befindet sich eine breite Schulter f, welche zum Ofen

herausragt, und mit einem Schraubenrad W versehen ist.

Quer über die Vorderseite des Ofens erstreckt sich eine mit endlosen Schrauben

besetzte Welle K, welche vermittelst der Winkelräder N, O von der Dampfmaschine aus in Rotation gesetzt wird.

Diese endlose Schraubenwelle greift in die ganze Reihe Schraubenräder W und theilt somit den erwähnten Roststäben eine

beständige Rotation mit. L ist ein mit einem

Drosselventil (Klappe) versehener Behälter, durch den der Ofen mit Kohlen beschickt

wird. Aus diesem Behälter fallen die Kohlen auf eine geneigte Rinne M, welche sie auf das vordere Ende der Roststäbe fallen

läßt. Von da bewegen sich die Kohlen in Folge der Rotation der Roststäbe und der Wirkung ihrer

schraubenförmigen Oberflächen allmählich von vorn nach hinten. Asche oder Schlacken

können sich auf den Roststäben wegen ihrer fortwährenden Rotation nicht

anhäufen.

Tafeln