| Titel: | Verbesserungen an Nägelmaschinen, worauf sich Charles Lambert, Stiftfabricant zu Saint Georges bei Bristol, am 5 Jan. 1848 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 111, Jahrgang 1849, Nr. LXVIII., S. 329 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Verbesserungen an Nägelmaschinen, worauf sich

Charles Lambert,

Stiftfabricant zu Saint Georges bei Bristol, am 5 Jan. 1848 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Nov. 1848, S.

229.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Lambert's Verbesserungen an Nägelmaschinen.

Den Gegenstand dieser Erfindung bilden gewisse neue Theile einer Maschine, worin

glühende Eisenstangen vermittelst excentrischer Walzen oder rotirender Excentrica

zunächst in Keile oder in Reihen zusammenhängender Keile verwandelt werden, die dann

zu Nägeln auseinanderzuschneiden sind. Diese neuen Maschinentheile sind: 1) ein paar

bewegliche Führungen, um das Ende der heißen Eisenstange vorwärts zu führen, nachdem

letztere durch die geeigneten Walzen in eine Reihe keilförmiger zusammenhängender

Theile gepreßt worden ist; 2) schneidende und festhaltende Formen, deren Ränder dazu

dienen, einen Theil des Nagelschaftes horizontal abzuschneiden, um ihm an der oberen

Seite eine geneigte oder keilförmige Gestalt zu ertheilen, welche der seitlichen

Gestalt des durch die excentrischen Walzen hervorgebrachten Nagels entspricht; 3)

ein eigenthümlich construirtes Doppelmesser, um die erwähnten keilförmigen Theile

der Eisenstange von einander zu trennen.

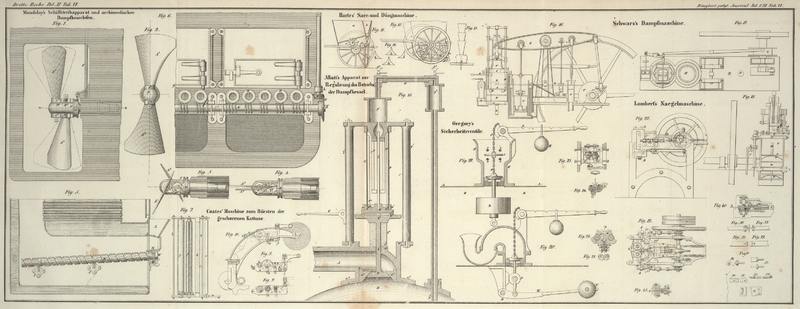

Fig. 21 zeigt

eine Nägelmaschine, bei der die neuen Theile mit dem alten bekannten Mechanismus

verbunden sind, im Grundrisse und Fig. 22 im

Seitenaufrisse. Fig. 23 ist ein theilweiser Verticaldurchschnitt nach der Linie AB in Fig. 21 und 22. Letztere

Figur erläutert die excentrischen Walzen a, a, durch

welche die quadratischen Eisenstangen b, b in die Reihe

zusammenhängender Keile verwandelt werden. Fig. 24 stellt diese

Walzen im horizontalen Durchschnitte dar. Fig. 25 zeigt die neuen

Haupttheile der Maschine abgesondert im horizontalen Durchschnitte. Die zwischen den

Walzen a, a gebildeten Keile gelangen zwischen ein Paar

beweglicher Führungen c, c, während sich die schrägen

Schneiden mittelst Hebelwirkung einwärts bewegen, um einen Theil der oberen Seite

des nächstvorhergehenden Nagels horizontal in geneigter Richtung abzuschneiden.

Dieses wird aus dem senkrecht durch die Mitte der Maschine geführten theilweisen

Längendurchschnitte Fig. 40 erhellen.

Fig. 26

stellt die beweglichen Führungen c, c und ihre

Verbindung mit den Walzen a, a nach einem größern

Maaßstabe im horizontalen Durchschnitte dar. Das zwischen den Preßwalzen

hervorkommende Ende der Eisenstange b tritt in einen

röhrenförmigen Canal f

Fig. 21, in

dessen Innerem die beweglichen Führungen c, c wirksam

sind. Diese Führungen bestehen aus zwei horizontalen auf einer Platte gelagerten

Hebeln, welche sich um die Zapfen g, g

Fig. 26

drehen und durch eine Fig. 27 in der

Seitenansicht sichtbare Feder h, h offen erhalten

werden. Die schnabelförmigen Enden i, i der beweglichen

Führungen werden durch die Feder h gegen die Peripherien

der excentrischen Walzen a, a angedrückt. Indem nun die

letzteren rotiren, drücken die zunehmenden gegen die Schnäbel wirkenden Halbmesser

die Hebel oder Führungen zusammen. Wenn dagegen die abnehmenden Halbmesser der

excentrischen Walzen mit den Schnäbeln in Berührung kommen, so gehen die Führungen

auseinander, und der zwischen ihnen befindliche Canal ist für den freien Durchgang

der Stange offen.

Die rotirende Bewegung der Walzen a, a wird in

Intervallen durch ein Sperrrad nebst Sperrkegel bewerkstelligt. Somit wird bei jeder

Bewegung der Walzen durch den Druck gegen die Seiten der glühenden Eisenstange ein

Keil gebildet; dagegen werden bei jeder zeitweisen Einstellung der Rotation die

andern Maschinentheile durch die mit der Hauptwelle verbundenen excentrischen

Scheiben und Hebel in Thätigkeit gesetzt. Angenommen, die Rotation der excentrischen

Walzen sey für einen Augenblick eingestellt, und die beweglichen Führungen c, c haben einen der keilförmigen Theile der Stange

zwischen sich, so bewegen sich die schneidenden Theile, d,

e seitwärts, um einen Theil des nächsten Keils an der obern Seite in

geneigter Richtung abzuschneiden. Die Construction dieser schrägen Schneiden, welche

den zweiten Haupttheil der in Rede stehenden Erfindung bilden, wird aus den Figuren

28–33 erhellen. Fig. 28 stellt den

Grundriß der einen, Fig. 29 den der andern Schneide dar; Fig. 30 ist die vordere

Ansicht, Fig.

31, die Endansicht von Fig. 28; Fig. 32 ist die vordere

Ansicht und Fig.

33 die Endansicht von Fig. 39.

Die Messer d, e, durch die der Nagel seine gegen die

Spitze hin verjüngte Form erhält, werden vermittelst excentrischer, an der

Hauptwelle befindlicher Scheiben in Bewegung gesetzt, indem diese die Enden der

Hebel k, k auseinandertreiben, wodurch die

entgegengesetzten Hebelenden mit den Messern d, e

zusammengehen, und wie Scheren gegen den obern Rand des Nagels wirkend, einen Theil

des Nagelschaftes abschnitzen. Nachdem die oberen Theile der Messer d, e

ihre Wirkung vollbracht haben, drücken die unteren Theile derselben gegen die Seiten

des Nagelschaftes und halten ihn fest, während die Operation der Kopfbildung vor

sich geht. Die Kopfformen mögen wie Fig. 34 und 35 beschaffen

seyn oder irgend eine andere Gestalt haben, und auf die Fig. 21 und 22

dargestellte Weise oder durch einen sonstigen geeigneten Mechanismus in Wirksamkeit

gesetzt werden.

Während nun auf solche Weise der Nägelschaft zwischen den Theilen d, d festgehalten wird, kommt der dritte Haupttheil,

nämlich die Doppelmesser l und m in Wirksamkeit, durch welche die Nägel der Reihe nach von dem Ende der

Stange abgeschnitten werden. Diese in Fig. 36, 37, 38 und 39 nach einem größern

Maaßstab dargestellten Messer sind an verschiebbaren Querstangen n, n befestigt, welche mittelst doppelt geneigter Ebenen

p, p bewegt werden. Letztere sind an den vermittelst

der excentrischen Scheiben r, r von der Treibwelle aus

bewegten Seitenstangen q, q befestigt, und wirken in

Schlitzen, die an den Stangen n, n angebracht sind. Die

Messer l und m kommen in

Folge der Maschinenbewegung einander näher, während derjenige dünne Theil der

Stange, welcher die Spitze des einen Nagels mit dem Kopf des nächstfolgenden

verbindet, sich gerade zwischen den Schneiden befindet, wie aus Fig. 36 und 37 ersichtlich

ist. Die doppelten Schneiden haben den Zweck, daß nicht allein das Ende des vorderen

Nagels mit einer scharfen meißelförmigen Spitze glatt abgeschnitten wird, sondern

auch ein kleiner Theil des winkeligen Endes des folgenden Nagelschaftes, um diesen

für die Operation des Kopfbildens besser vorzubereiten; denn wenn an diesem noch ein

kleines Stückchen übrig bliebe, so würde das letztere nach einer Seite getrieben und

somit ein ungleichförmiger Kopf entstehen. Das kleine zwischen je zwei Nagelschäften

ausgeschnittene Eisenstückchen fällt durch eine in dem Messer m angebrachte Höhlung heraus.

Tafeln