| Titel: | Verbindung für Röhren, Hähne, Cylinderdeckel etc., worauf sich William Edward Newton, Civilingenieur in London, einer Mittheilung zufolge, am 22. März 1848 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 113, Jahrgang 1849, Nr. IV., S. 9 |

| Download: | XML |

IV.

Verbindung für Röhren, Hähne, Cylinderdeckel

etc., worauf sich William Edward

Newton, Civilingenieur in London, einer Mittheilung zufolge, am 22. März 1848 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, März 1849, S.

79.

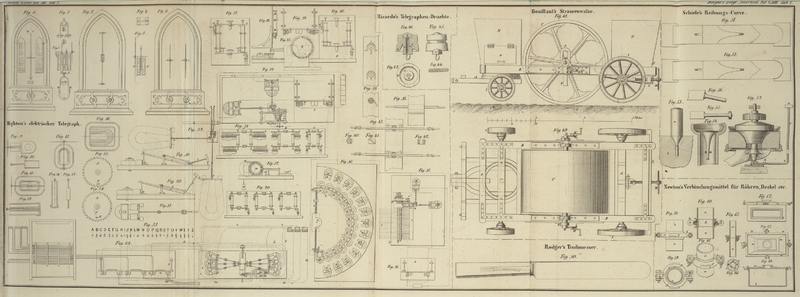

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Newton's Verbindung für Röhren, Hähne etc.

Die Figuren

58, 59,

60 und

61

stellen dieses verbesserte Verbindungsmittel, welches der Erfinder Klemmkuppelung

benennt, in Anwendung auf

Röhren im Aufriß, Grundriß, Verticaldurchschnitt und in der perspectivischen Ansicht

dar. Die Figuren

62, 63 und 64 zeigen die Erfindung in Anwendung auf die Befestigung des Deckels zu

einem viereckigen Gefäß. Die Figuren 65 und 66 zeigen eine

Modification zur Verbindung kleinerer Röhren. Das Princip der Erfindung besteht

darin, daß man die beiden mit einander zu verbindenden Theile mit Hülfe einer aus

Segmenten zusammengesetzten und mit einer Rinne versehenen Klampe an einander preßt.

Die Rinne der Klampe umfaßt die von beiden an einander zu fügenden Theilen

hervorragenden Flanschen so, daß wenn die Segmente der Klampe mittelst

Schraubenbolzen oder anderer Vorrichtungen zusammengezogen werden, die besagte Rinne

auf die Flanschen wirkt, sie zusammenpreßt und somit eine dichte Fuge ohne

zwischengelegte Liederung bewirkt.

a, a, Fig. 58, 59, 60 und 61 stellt zwei

Röhrenstücke im Durchschnitte dar, deren jedes mit einer abgedrehten Flansche b versehen ist; c ist eine

Liederung, die übrigens auch weggelassen werden kann, wenn man die Flanschen auf

einander abschleift. An der Vereinigungsstelle beider Röhren wird eine innere Röhre

d eingeschoben, als Leitung bei der Vereinigung der

Flanschen; doch auch diese ist nicht unumgänglich nothwendig. Ueber die Flanschen

beider Röhren gehen zwei Ringe, deren innere Flächen den Flächen beider Flanschen

entsprechen, und deren äußere Flächen gekrümmt sind. Nachdem beide Flanschen und

Ringe an einander gefügt sind, werden sie von der aus zwei Segmenten bestehenden und

mit einer Rinne versehenen Klampe f, f umfaßt. Wenn nun

diese Segmente mit Hülfe der Schraubenbolzen g, g

zusammengezogen werden, so wirken die erwähnten Rinnen keilförmig auf die Ringe e, e und pressen sie und die Flanschen auf ihrem ganzen

Umfang fest an einander.

Anstatt die Segmente der Klampe durch Schrauben zusammenzupressen, kann dieses auch,

wie Fig. 65

und 66

zeigen, mit Hülfe eines Ringes i geschehen, dessen

innerer Umfang conisch ist und somit gegen die auf ihrem äußeren Umfange gleichfalls

conisch gestaltete Klampe angetrieben werden kann.

Die Figuren

62, 63

und 64

stellen die Verbindungsmethode in Anwendung auf die Befestigung des Deckels an einen

viereckigen Behälter dar. Der obere Rand des Behälters k

ist mit einer Flansche l versehen, deren untere Fläche

abgerundet ist; der obere Rand der Deckplatte m ist

entsprechend abgerundet. Nachdem der Deckel auf den Behälter gesetzt worden ist,

wird die mit einer Rinne versehene Klampe n angelegt.

Die Klampe besteht aus vier Theilen, deren jeder auf eine der Ecken des Behälters

paßt. Diese mit Hervorragungen o, o versehenen Theile werden mittelst

Schrauben p zusammengezogen, so daß sie den Deckel rings

herum genau schließend mit dem Behälter verbinden. Die Klampen können anstatt an den

Mitten der Seiten, auch an den Ecken des Behälters zusammengeschraubt werden.

Die Hauptvortheile dieser auch auf Hähne, Cylinderdeckel und noch mancherlei Artikel

anwendbaren Verbindungsmethode, gegenüber der gewöhnlichen Verbindung mittelst

Doppelflanschen und Schrauben, bestehen in einer bedeutenden Verminderung der Anzahl

der Schraubenbolzen, deren Auf- und Losschrauben überdieß viel Zeit in

Anspruch nimmt, ferner in der vermehrten Stärke und gleichmäßigen Vertheilung des

Druckes rings um die Flanschen.

Tafeln