| Titel: | Verbesserungen an elektrischen Telegraphen, patentirt für die Civilingenieure Henry Highton und Edward Highton zu London, am 25 Jan. 1848. |

| Fundstelle: | Band 113, Jahrgang 1849, Nr. VII., S. 13 |

| Download: | XML |

VII.

Verbesserungen an elektrischen Telegraphen,

patentirt für die Civilingenieure Henry Highton und Edward Highton zu

London, am 25 Jan. 1848.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, März 1849,

S. 13.

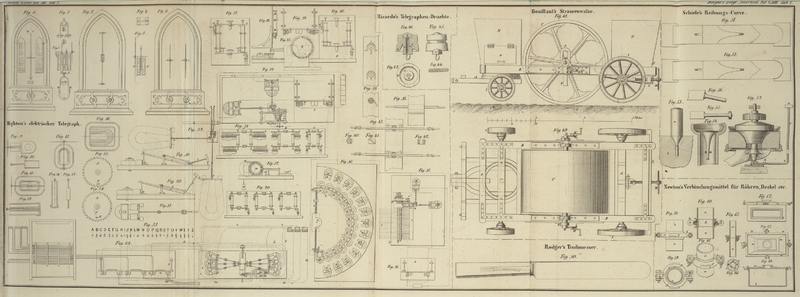

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Highton's Verbesserungen an elektrischen Telegraphen.

Unsere erste Verbesserung besteht in der Anwendung hufeisenförmiger Magnete für

elektrische Telegraphen, anstatt der Magnetnadeln. Quer über die Schenkel eines

leichten Hufeisenmagnetes geht, wie Fig. 1 zeigt, eine

Messing- oder Stahlstange mit einem Loch in der Mitte, um das der Magnet auf

geeignete Weise balanciren kann. Die Achse tritt zwischen die Schenkel des Magnetes,

so daß ein Theil des letzteren über und ein Theil unter der Achse zu liegen kommt.

a, b, c sind Adjustirschrauben, durch deren Bewegung

der Schwerpunkt in die erforderliche Lage gebracht werden kann. Dieser

Hufeisenmagnet hängt an einer Achse, welche über einem gewöhnlichen

Multiplicatordraht so angeordnet ist, daß die Schenkel des Magnetes, wie die Figuren 2, 3 und 4 zeigen,

parallel zu den flachen Seiten des Multiplicatordrahtes hängen. Zwei oder mehrere

Magnete können, wie Fig. 5 zeigt, an einer und derselben Achse aufgehängt werden, um ihre

Wirkung zu vereinigen. An der nämlichen Achse wird ein leichter Zeiger befestigt,

der sich mit dem Magnete oder den Magneten bewegt, und wie Fig. 2, 5 und 6 zeigen, zur Ertheilung

der Signale dient. Zwei oder mehrere Magnete mit Zeigern können, wie die Figuren 7 und

8 zeigen,

in einem Instrumente vereinigt werden Fig. 6 stellt in der

Frontansicht ein

Instrument mit einem Zeiger dar, der an seinem unteren Ende einen kleinen Schirm

enthält. Die Zeichen erfolgen entweder mit Hülfe der Zeigerspitze oder durch

Aufdeckung eines der beiden hinter dem Schirm befindlichen Zeichen, indem das eine

zum Vorschein kommt, wenn der Schirm nach der rechten, und das andere, wenn der

Schirm nach der linken Seite sich bewegt. Das Fig. 7 in der Frontansicht

dargestellte Instrument ist mit zwei Schirmen versehen und eignet sich für eine

Linie mit zwei Drähten; jeder Schirm wird durch die Wirkung der ihm zugehörigen

Drahtleitung nach der rechten oder linken Seite bewegt. Hinter jedem Schirm befinden

sich zwei Zeichen oder Buchstaben. Durch gleichzeitige oder nach einander erfolgende

Verdeckung eines der beiden Buchstaben werden die Signale ertheilt. Fig. 8 zeigt ein mit zwei

Zeigern ausgestattetes Instrument, welches sich für zwei Drahtleitungen eignet, in

der Frontansicht; die Zeichen erfolgen vermittelst der gemeinschaftlichen oder

Einzelbewegung dieser Zeiger.

Die Figuren 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 erläutern

eine andere Methode, die Hufeisenmagnete anzuwenden. Der Hufeisenmagnet kann nämlich

vortheilhaft in Bewegung gesetzt werden, indem man ihn an einer durch seine Mitte

gehende Achse aufhängt, wie die Figuren 9, 10, 13, 14 und 15 zeigen, und indem man

einen Multiplicatordraht entweder wie in Fig. 9 und 10 in der Nähe der Pole

anbringt, oder ihn wie in Fig. 13 und 14 parallel zu

den Schenkeln um den Magneten führt. Ein die Windungen durchkreisender elektrischer

Strom wird das Hufeisen, je nach der Richtung des Stroms rechts oder links um seine

Achse drehen. Fig.

11 zeigt eine Methode, die Kraft zweier an einer Achse befindlicher

Magnete zu vereinigen, und Fig. 16 stellt die

Vereinigung mehrerer Magnete dar. Fig. 10 ist ein Grundriß

von Fig. 9 und

Fig. 12

ein solcher von Fig. 11. Fig. 14 ist eine Seitenansicht von Fig. 13. Fig. 15 stellt den von

seinen Drahtwindungen in Fig. 13 und 14 entfernten

Magnet dar.

Die zweite Verbesserung besteht in einer Methode, die galvanische Kette secundärer

Batterien zu schließen. Es ist nämlich bekannt, daß es bei zwei entfernten Stationen

schwer hält, aus einer Batterie einen hinreichend starken elektrischen Strom zu

erzeugen, um an der andern Station eine größere mechanische Wirkung hervorzubringen.

Wir lassen daher durch die Batterie an der einen Station, die galvanische Kette

einer an der andern Station angeordneten secundären Batterie schließen. Wir

befestigen zwei Elektromagnete a, b, c, d, Fig. 17, in

verticaler Lage an eine Messingplatte. Der um diese Elektromagnete gewickelte Draht

ist mit der telegraphischen Drahtleitung in galvanischer Verbindung und so gewunden, daß die Enden

a und c sowie die Enden

b und d immer gleiche

Polarität zeigen. Ueber diesen Elektromagneten hängt an einer Achse p ein Magnetstab r, p, q,

welcher an dem einen Ende, z.B. bei q, etwas schwerer

ist und sich bei r gegen einen Aufhälter lehnt. An dem

Ende r ist ein Stück isolirten Drahtes w befestigt, dessen beide Enden sich abwärts nach zwei

von einander isolirten mit Quecksilber gefüllten Schalen m, Fig.

17 und 19, erstrecken. Wenn der elektrische Strom in der erforderlichen Richtung

die Elektromagnete a, b, c, d umkreist, so wird der Pol

q des Magnetstabes von c

zurückgestoßen und der Pol r von a angezogen. Auf diese Weise stehen die zwei Quecksilbernäpfchen durch die

Enden des Drahtes w in metallischer Verbindung und die

Kette einer secundären Batterie kann nun auf die bekannte Weise geschlossen werden.

Unter den Elektromagneten hängt ein anderer ähnlicher Magnetstab mit einem Stück

Draht und Quecksilbernäpfchen; ihre Pole und Aufhälter sind so angeordnet, daß wenn

der die Elektromagnete umkreisende Strom den Magnet r, p,

q bewegt, der untere Magnetstab in Ruhe ist, und umgekehrt.

Fig. 20

stellt drei solche Instrumente in Verbindung mit drei Drahtleitungen dar.

Vermittelst jedes einzelnen dieser Instrumente schließt jede Drahtleitung je nach

der Richtung ihres Stroms die Kette einer oder der andern secundären Batterie, oder

eine der beiden verschiedenen Ketten der nämlichen Batterie. Die Anwendung zweier

permanenter Magnete in Verbindung mit den Elektromagneten, von denen jeder sich nur

nach einer Richtung frei bewegen kann, hat den Zweck, die Möglichkeit einer

zufälligen Schließung der Kette der secundären Batterie in Folge der Vibration der

Magnete bei Umkehrung des galvanischen Stroms zu beseitigen. Wir geben diesem

Instrumente den Namen „Perönode“ (Kettenschließer), von dem

Griechischen πεϱάω und ὁδòς entlehnt.

A, Fig. 21, stellt eine

Perönode mit einem Paar an jedem Ende jedes Magnetstabes befestigter

Quecksilbernäpfchen dar, so daß die Bewegung eines jeden Magnetes nicht nur eine

Kette schließt, sondern auch eine andere Kette öffnet, indem sie ein kleines Stück

isolirten Drahtes aus einem der Paare der Quecksilbernäpfchen hebt. B, in der nämlichen Figur zeigt eine Perönode mit drei

Paaren von Quecksilbernäpfchen an jedem Ende jedes Magnetstabes; C, eine mit 8 Paaren an dem einen und 9 an dem andern

Ende.

Die dritte Verbesserung besteht in der Anwendung einer Hemmung zur Erzeugung einer

stufenweisen Bewegung von abwechselnd ungleichen Längen, so daß jedesmal die erste,

dritte, fünfte Länge sowie die zweite, vierte, sechste u.s.w. gleich ist, nicht aber die

erste der zweiten oder die dritte der vierten. Die Figuren 22, 23 und 24 stellen

eine zur Erreichung dieses Zwecks dienliche Anordnung dar. D ist eine Achse, welcher durch ein Gewicht oder eine Feder ein rotatives

Bestreben ertheilt wird. A ist ein fest und B ein lose an dieser Achse sitzendes Rad; beide Räder

sind mit einer gleichen Anzahl von Zähnen versehen. In dem Rade A ist der Stift P, und an

dem Rade B die Feder S

befestigt, welche auf den Stift P wirkt, so daß das Rad

B das Bestreben hat sich in der Richtung der Achse

vorwärts zu bewegen; es kann sich indessen nur eine gewisse Strecke weit bewegen,

indem der Stift P in einen Schlitz F, Fig. 24, tritt, dessen

Länge der Distanz gleich ist, um die sich das Rad B

bewegen kann. Es ist übrigens darauf zu achten, daß die Kraft der Feder S geringer ist als die Kraft des unter dem Einflusse des

Gewichtes oder der Triebkraft stehenden Stiftes P. E ist

ein dünner Einfall, welcher sich frei hin- und herbewegen kann, und aus einem

Metallstück mit zwei Lappen g und h besteht, die so angeordnet sind, daß bei der Rück- und

Vorwärtsbewegung des Einfalls die Zähne beider Räder abwechselnd ausgelöst und

gesperrt werden. Während nämlich das Rad A durch den

Einfall gehalten wird, ist B frei und bewegt sich

vermöge der Wirkung der Feder 8 durch die übrige Strecke des von dem Rade A nicht zurückgelegten Raumes. Ist dann der Schlitz F so geschnitten, daß wenn der Einfall einen Zahn des

Rades B hält, der folgende Zahn des Rades A bei der Auslösung des Zahns in B stets in gleicher Höhe mit dem oberen Theil des Einfalls sich befindet,

so wird sich das Rad und mithin auch die Achse nur um eine sehr geringe Strecke

während der Auslösung des Zahns in A bewegen, und die

Ergreifung des nächsten Zahns in B wird der Achse

gestatten sich um die übrige der Länge eines Zahns und Raumes von A entsprechende Strecke fortzubewegen. Eine solche

wechselnde äußerst ungleiche Bewegung zeigt sich für elektromagnetische

Druckapparate sehr zweckmäßig. Denn ist der durch eine Hemmung in Rotation gesetzte

Apparat ein mit Papier überzogener Cylinder, so ist es zum Erzielen eines deutlichen

Abdruckes des Buchstabens oder Zeichens sehr wünschenswerth, daß sich der Cylinder,

während der Abdruck erfolgt, so wenig wie möglich, nachher aber um die gewöhnliche

zwischen den einzelnen Buchstaben zu lassende Distanz bewege.

Die vierte Verbesserung besteht in einer Anordnung, wonach ein stufenweise in

Bewegung gesetzter Zeiger oder ein Rad in den Stand gesetzt wird, den übrigen Theil

einer Umdrehung auf einmal zurückzulegen oder auf einmal bis zu einem bestimmten Punkt zu gelangen.

Fig. 22

stellt einen solchen Mechanismus dar. Anstatt daß sich aber der Einfall E, wie oben, nur nach zwei Richtungen, nämlich von h nach g und von g nach h bewegt, kann er

sich nach vier Richtungen, nämlich von g nach h und zurück, sowie von z

nach g und zurück bewegen, indem er mit den Theilen x und y, welche ihm

hinreichenden Spielraum gestatten, in Verbindung steht. Angenommen der Einfall E erzeuge bei seiner Bewegung von g nach h und zurück, eine stufenweise Bewegung

in den Rädern A und B, und

er sey mit einem Haken z versehen, so daß er, wenn er

von z nach g bewegt wird,

mit den Zähnen der Räder außer Eingriff kommt, angenommen ferner, der Haken z werde in eine zur Ergreifung des Stiftes P geeignete Lage gebracht. Wenn nun bei irgend einer

Lage der Räder der Einfall in der Richtung von z nach

g bewegt wird, während seine Hervorragungen außer

Eingriff mit den Zähnen der Räder sind, so werden begreiflicherweise die Räder

rotiren, bis der Stift P gegen den Einfall stößt. Bewegt

man dagegen den Einfall von g nach z, so treten seine Hervorragungen wieder in Eingriff und

der von dem Einfall bei z losgelassene Stift P sowie die Räder nehmen wieder die stufenweise

fortschreitende Bewegung an. Soll nun bei einem telegraphischen Zeigerapparat mit

alphabetischem Zifferblatt z.B. der Buchstabe A

unmittelbar nach dem Buchstaben B signalisirt werden, so

bewegt sich der Zeiger, anstatt stufenweise über das ganze Zifferblatt von einem

Buchstaben auf den andern zu springen, in Folge des Ausrückens der Hemmung in einem

Zuge auf den Null- oder Anfangspunkt und von da, nach wieder erfolgtem

Eingreifen der Hemmung, auf den Buchstaben A.

Die fünfte in Fig.

25, 26, 27 dargestellte Verbesserung betrifft die Ertheilung von Signalen

mittelst einer Drahtleitung und die Combination der

Perönode mit der dritten und vierten Verbesserung. Mit Hülfe der Perönode P wird von der secundären Batterie B aus ein den Elektromagneten m¹ oder m² umkreisender

elektrischer Strom erzeugt. Mit den Ankern, welche bei unterbrochener Kette durch

Federn in einem geringen Abstande von den Elektromagneten gehalten werden, ist der

in den beiden vorhergehenden Verbesserungen beschriebene Einfall verbunden. Wenn der

Strom den Elektromagneten m² umkreist, so wird

das Rad 2 in eine stufenweise rotirende Bewegung gesetzt. An der Vorderseite dieses

Rades, und mit ihm sich bewegend, ist das Zifferblatt D

befestigt, und die stufenweise Bewegung wird vermittelst der abwechselnden

Transmission und Unterbrechung des den Elektromagneten m² umkreisenden galvanischen Stroms fortgesetzt, bis das verlangte Zeichen des Zifferblattes

an eine bestimmte Stelle gelangt, wo es abgelesen werden kann; die Anzahl der

Zeichen entspricht der Zähnezahl des Rades, und die abwechselnde Transmission und

Unterbrechung des Stroms wird durch die Bewegung eines der Magnete der Perönode

erzeugt. Während das Zifferblatt einen Moment in dieser Lage verharrt, wird der

andere Magnet der Perönode in Thätigkeit gesetzt, wodurch der Strom der Batterie B um den Magneten m¹

geleitet, und der Anker des letzteren angezogen wird. Dadurch kommt der Einfall mit

dem Hemmungsrad außer Eingriff, worauf sich letzteres mit dem Zifferblatte in seine

ursprüngliche Lage vorwärts bewegt.

Die sechste Erfindung betrifft die Anwendung der aus secundären Batterien

abgeleiteten Kraft für elektromagnetische Druckapparate. a, Fig.

28, ist eine Perönode, welche vermittelst zweier Paare von

Quecksilberschalen b und c,

eine der beiden Ketten d, d, e, e schließt, von denen

die eine den Elektromagneten l und die andere den

Elektromagneten g umkreist. Mit jedem dieser

Elektromagnete ist ein Anker verbunden, der, wie Fig. 29 zeigt, um eine

Achse a drehbar ist, und bei unterbrochenem galvanischem

Strome durch eine Feder s von dem Elektromagneten

entfernt wird. Diese Feder ist nicht direct an dem Anker befestigt, sondern mit

letzterem ist ein Arm r, r verbunden, dessen anderes

Ende mit dem kurzen Arm eines um c drehbaren Hebels l articulirt; an diesen ist die Feder s befestigt, so daß bei geöffneter Kette der Anker von

dem Elektromagneten entfernt und der Hebel l, wie Fig. 29 zeigt,

aufwärts gezogen wird. Sobald aber der galvanische Strom den Elektromagneten

umkreist, so wird der Anker angezogen, und der Hebel l,

wie Fig. 30

zeigt, niedergezogen. Enthält nun das Ende des Hebels einen kleinen Hammer mit einer

Letter, so wird auf einem untergelegten Papier von dieser ein Abdruck erscheinen.

Fig. 31

stellt diesen Apparat in der oberen Ansicht dar. Befindet sich, wie in Fig. 28, unter

den Hämmern ein mit Papier überzogener Cylinder, der bei jedem Schlag der Hämmer

durch eine von einem dritten Elektromagneten geleitete Hemmung stufenweise bewegt

wird, so ist einleuchtend, daß durch die Wirkung der Perönode a zwei verschiedene Arten von Zeichen in einer Linie auf dem Papier

abgedruckt erscheinen werden. Man kann die beiden Hämmer auf einen und denselben

Punkt des Cylinders schlagen lassen, ohne daß sie einander im Wege sind, indem sie

nie gleichzeitig wirken können, weil die Construction der Perönode immer nur die

Schließung einer der Ketten d, d und e, e gestattet.

Wenn nun seitwärts von den beiden Elektromagneten f und

g

Fig. 28, noch

ein Paar andere Elektromagnete mit ihrer eigenen Perönode, Batterie und Kette

befestigt sind, deren Drähte um den die Hemmung bewegenden Elektromagneten gehen,

wenn ferner die Letternhämmer dieser Elektromagnete so angeordnet sind, daß sie

neben den zu dem ersten Paare gehörigen Hämmern auf den Papiercylinder, so ist klar,

daß sich durch die Kombinationen, welche sich aus den Schlägen von einem der

Hämmerpaare oder von allen drei Paaren ergeben, 26 Zeichen drucken lassen.

Angenommen, Fig. 32Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. stelle die Druckzeichen der sechs Hämmer dar, so lassen sich

diese Zeichen durch die combinirte Wirkung der Hämmer in das Fig. 33 dargestellte

Alphabet zusammensetzen.

Die Figuren

34, 35,

36 und

37

stellen einen elektromagnetischen eindrähtigen Drucktelegraphen in Verbindung mit

einer Perönode und der beschriebenen Hemmung bar. a ist

ein von der Achse n isolirter Metallcylinder, welcher

durch eine Hemmung in eine stufenweise rotirende Bewegung gesetzt wird. Der

Hemmungsmechanismus besteht in den Rädern c, d, g, dem

Gewichte w, dem Einfall P

und dem Elektromagneten E¹. Dieser Cylinder ist

in den Stand gesetzt, vermöge der Wirkung der Stifte p,

p, des Einfalls P und des Elektromagneten E², zu jeder Zeit den übrigen Theil einer

Notation in einem Zuge zurückzulegen. Auf dem Umfange des Cylinders ist spiralförmig

eine Anzahl Stifte p¹, Fig. 35 angeordnet,

welche den Federn A, B, C u.s.w. in Fig. 37 entsprechen und

so angeordnet sind, daß bei jeder stufenweisen Bewegung des Cylinders jeder Stift

der Reihe nach mit einer der Federn A, B, C in

metallische Berührung kommt, während immer der vorhergehende Stift außer solcher

Berührung ist. Ein an dem Ende des Cylinders a

befestigtes glattes Metallrad q befindet sich mit dem

Cylinder a und den Stiften p' in metallischer Berührung. Gegen dieses Rad drückt beständig die Feder 27.

Die Federn A, B, C... sind von einander isolirt und

communiciren durch Drähte mit den entsprechenden Elektromagneten A, B, C... in Fig. 36. So lange kein

Stift des Cylinders unter einer Feder sich befindet und sie zur Erzielung eines

sicheren metallischen Contactes ein wenig hebt, ruht die Feder auf einem nicht

leitenden Block r, Fig. 37, so daß in diesem

Falle die Federn mit dem Cylinder in keinem metallischen Contacte stehen. Die

Elektromagnete E¹ und E² werden mittelst einer Perönode Z,

Fig. 34,

bewegt. Die Magnete A, B, C in Fig. 36 sind so

angeordnet, daß die zu ihnen gehörigen Letternhämmer alle auf denselben Punkt m des Cylinders schlagen können. m ist ein Cylinder, welcher durch eine Schraube eine Längenbewegung und durch das

Gewicht w² und die Hemmung k, l eine rotirende Bewegung erhält.

Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Mit Hülfe eines der Magnete der

Perönode wird ein secundärer Strom um den Elektromagneten E¹ geleitet, in dessen Folge der Einfall P dem Cylinder a zu rotiren gestattet, bis ein

Walzenstift mit irgend einer verlangten Feder, z.B. M,

in Berührung kommt. Vermittelst der Bewegung des andern Magneten der Perönode und

eines in entgegengesetzter Richtung die Leitung durchlaufenden Stromes wird zwischen

den Näpfchen c², c² eine Verbindung hergestellt; der secundäre Strom umkreist mm den

Elektromagneten E², durch dessen Wirkung der

Cylinder a in seiner dermaligen Lage festgehalten wird;

die Räder c und d vollenden

jedoch den Rest einer Rotation. Der Strom geht sofort von E² nach der Feder 27, von da nach dem Rad q des Cylinders, von da durch den Cylinder nach dem mit der Feder M im Contacte befindlichen Stifte, und weiter nach dem

Elektromagneten M, Fig. 36, wo er den

Abdruck des entsprechenden Buchstabens auf dem Papiercylinder m veranlaßt. Der Strom tritt nun weiter in den gemeinschaftlichen Draht

h, umkreist den Elektromagneten E³ und bewegt den unter dem Einflusse des

Gewichtes w² stehenden Papiercylinder M vermittelst der Hemmung um eine geringe Strecke,

worauf er zu dem andern Ende der Batterie zurückkehrt. Wenn die metallische

Verbindung der Näpfchen c², c² unterbrochen wird, so wird in Folge des

Aufhörens der Thätigkeit der Perönode der Einfall P von

dem Rade o ausgelöst, folglich kann der Cylinder den

Rädern c und d bis zu dem

Anfangspunkte folgen. Der Druckhammer M wird nun von dem

Papier aufgehoben, und die den Papiercylinder treibende Hemmung gestattet dem Papier

die übrige dem Raum zwischen Mittelpunkt und Mittelpunkt des Buchstabens

entsprechende Strecke zurückzulegen. Auf diese Weise kann jeder beliebige Buchstabe

gedruckt werden.

Die siebente Verbesserung besteht in der Anwendung der Perönode auf einen nach Morse's System construirten Telegraphen. Zu diesem Zwecke

bedienen wir uns eines Morse'schen Instrumentes mit zwei

Zeichenstiften, wozu nach dem gewöhnlichen System zwei Drahtleitungen erforderlich

wären. Anstatt jedoch diese Stifte durch eine primäre Batterie von der entfernten

Station aus in Thätigkeit zu setzen, bewirken wir dieses durch eine secundäre

Batterie, deren beide Ketten durch eine Perönode in Wirksamkeit gebracht werden,

wodurch eine Drahtleitung gespart wird. Jeder der beiden Zeichenstifte wird

vermittelst der Batterie und der mit den Quecksilbernäpfchen der Perönode verbundenen Fetten in Thätigkeit

gesetzt.

Die achte Verbesserung besteht in der Anwendung der Auflösung eines Ammoniaksalzes

als Erregungsmittel für die Batterien elektrischer Telegraphen. Wir geben zu diesem

Zwecke dem salzsauren oder schwefelsauren Ammoniak und als Metallen dem Zink und

Kupfer den Vorzug. Es ist rathsam den metallischen Elementen eine große Oberfläche

zu geben, weil das Leitungsvermögen obiger Auflösung geringer ist als dasjenige der

gewöhnlichen Säure. Auch sollten die Metalle in einem bedeutenden Abstande von

einander angeordnet werden, weil sonst das sich bildende Kupfersalz auf dem Zink

eine metallische Kupferablagerung bilden könnte. Der Vorzug einer solchen Batterie

besteht darin, daß das an dem negativen Metalle freigewordene Ammoniak im Wasser

löslich ist und daher keinen nichtleitenden Ueberzug auf der Oberfläche des Metalles

bildet, wodurch dem Strome ein Hinderniß in den Weg gelegt wird. Es ist ferner

rathsam, zwischen beide Metalle eine poröse Sandlage zu bringen. Solche Batterien

mit einer salzsauren Ammoniaklösung eignen sich, vermöge ihrer Eigenschaft auf lange

Zeit eine constante Wirkung zu behaupten, ganz besonders für elektrische

Telegraphen.

Die neunte Verbesserung bezieht sich auf eine Methode, die über der Erde

fortgeleiteten Telegraphendrähte zu isoliren. Die Drähte werden durch 1 oder 2 Zoll

im Durchmesser haltende Löcher gesteckt, welche in die Tragpfosten gebohrt sind.

Nöthigenfalls werden Einschnitte in die Pfosten bis zu den Löchern gemacht, um den

Draht, wie Fig.

38 und 39 zeigt, leicht in das Loch bringen zu können. An den Draht wird ein

Glaskörper, eine Art Glasperle, Fig. 40, 41 und 42 gereiht, deren Loch

nach Außen sich erweitert, damit der Draht auf einer kleinen Fläche aufliege und die

Feuchtigkeit, welche in die Perle ihren Weg finden sollte, leicht ablaufen könne.

Die Perle enthält, wie Fig. 41 zeigt, einen

Einschnitt, durch welchen der Draht in das Loch geschoben und die Perle angereiht

werden kann. Dieser Einschnitt hat eine solche Richtung, daß nach erfolgtem Anreihen

der Perle der Draht nicht herausschlüpfen kann, es sey denn daß die Perle

absichtlich quer zur Richtung des Drahtes gedreht werde. Der auf diese Weise an den

Draht gereihte Glaskörper wird in die Mitte des durch den Pfosten gebohrten Loches

geschoben und daselbst festgekittet oder auf sonstige Weise befestigt.

Die zehnte Verbesserung bezieht sich auf die Anwendung emaillirter Metalle als

Isolirungsmittel für die Telegraphendrähte, anstatt des Porzellans, des Glases, der

Gutta-percha und anderer für diesen Zweck seither angewandter Substanzen. Auf

diese Weise erhalten wir Isolatoren, welche nicht brüchig und bei gleichem Gewichte

und Volum weit stärker sind, als die aus den gewöhnlichen Materialien gefertigten.

Sehr gut eignet sich für den angegebenen Zweck eine durch den Tragpfosten gesteckte

Röhre von emaillirtem Eisen Fig. 38, oder eine durch,

gesteckte emaillirte Eisenstange Fig. 43, die der

vollkommenen Isolirung wegen noch durch eine Glasperle geschoben werden mag, und an

deren beide Enden der Telegraphendraht eingehängt wird.

Tafeln