| Titel: | Verfahren zur Fabrication von Schwefelsäure ohne Anwendung von Bleikammern; patentirt für Richard Laming, Chemiker in Clichy-la-Garonne bei Paris. |

| Fundstelle: | Band 113, Jahrgang 1849, Nr. XXXVI., S. 128 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Verfahren zur Fabrication von Schwefelsäure ohne

Anwendung von Bleikammern; patentirt für Richard Laming, Chemiker in

Clichy-la-Garonne bei Paris.Wir haben dieses Patent im vorhergehenden Band des polytechn. Journals S. 281 aus

dem Mechanics' Magazine mitgetheilt, welches

dasselbe ohne Abbildungen im Auszug enthielt; bei der Wichtigkeit des

Gegenstandes ermangeln wir nicht, die vollständige Patentbeschreibung

nachzutragen.A. d. R.

Aus dem London Journal of arts, Juni 1848, S.

342.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Laming's Verfahren zur Fabrication von Schwefelsäure ohne Anwendung

von Bleikammern.

Um die Vereinigung der durch Verbrennung von Schwefel entstandenen schwefligen Säure

mit dem Sauerstoff der Luft zu bewirken, wird Bimsstein angewandt, dessen

katalytische Wirkung durch folgende Vorbereitung erhöht werden muß. Man kocht den

Bimsstein in concentrirter Schwefelsäure; nachdem die Säure abgetropft ist, taucht

man ihn in eine kleine Quantität Wasser, welches beiläufig 20 Proc. Ammoniak

enthält; dann trocknet man den Bimsstein und bringt ihn in eine Retorte mit

beiläufig 1 Proc. Braunstein vermengt; nachdem die Retorte verschlossen worden ist,

erhöht man allmählich ihre Temperatur bis nahezu 600° F. (252° R.);

wenn diese Hitze erreicht ist, zieht man das Feuer weg und läßt die Retorte

erkalten, ohne daß die atmosphärische Luft zum präparirten Bimsstein zutreten

kann.

Der so präparirte Bimsstein wird in engen Canälen einem Strom von schwefligsaurem Gas

ausgesetzt, welches mit dem erforderlichen Verhältniß von atmosphärischer Luft und

einer geringen Menge Ammoniakgas gemischt ist; diese Canäle enthalten meistentheils

auch Wasser oder Wasserdampf, womit sich die gebildete Schwefelsäure verbinden

kann.

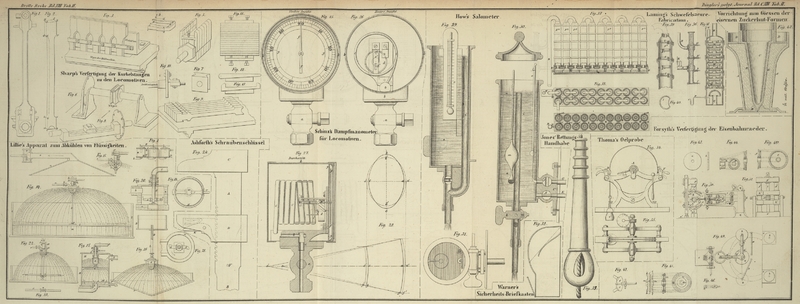

Fig. 36 zeigt

im Durchschnitt einen senkrechten röhrenförmigen Behälter von Eisenblech, welcher

die katalytische Substanz enthält; der Raum zwischen A

und B ist ein Theil der Hauptleitung für die Gase. A ist ein eisernes Rohr, welches die Mischung von

schwefligsaurem Gas und atmosphärischer Luft aus einem gewöhnlichen Schwefelofen

(Verbrennungsofen) herleitet; B ist ein Rohr, ebenfalls

von Eisen, welches zu den folgenden Theilen des Apparats führt. Die Enden von A und B bilden Gehäuse,

welche den röhrenförmigen Behälter umgeben und mit ihm durch eine große Anzahl von

Löchern communiciren, die sich in den Seiten dieses Behälters befinden; diese Löcher

sind so klein, daß der Bimsstein nicht durch sie gehen kann, während sie den Gasen

freien Durchzug gestatten. Am oberen Ende ist der Behälter durch eine bewegliche

Platte oder Thür geschlossen; an seinem unteren Ende ist er mit einem Register

(Schieber) C versehen, mittelst dessen man seinen Inhalt

ausleeren kann. Der Behälter ist durch drei andere Register D, D¹ und D² in vier

Abtheilungen geschieden; die zwei mittleren Abtheilungen sind bezüglich der Gase

stets mit einander in Communication mittelst der im Register D¹ angebrachten Oeffnungen. Wenn man daher die Register

nacheinander, mit dem unteren anfangend, herauszieht, so kann man jederzeit eine

bestimmte Menge Bimsstein, falls derselbe seine Kraft verloren hat, entfernen, und

ihn durch frischen Bimsstein (aus der zunächst darüber befindlichen Abtheilung des

Behälters) ersehen, ohne die Arbeit zu unterbrechen oder einen Strom kalter Luft in

den Apparat zuzulassen. Mittelst des Heberrohrs und Sperrhahns E kann man allmählich aus einem höher befindlichen Gefäß

eine kleine Menge Ammoniakflüssigkeit in das Rohr A

leiten; das Aetzammoniak muß in einer gegebenen Zeit beiläufig 1 Theil auf je 1000

Theile während dieser Zeit erzeugter concentrirter Schwefelsäure betragen. Soweit

der röhrenförmige Behälter einen Theil der Hauptleitung bildet, muß er in einen Ofen

eingeschlossen werden, um ihn am Anfang der Operation auf 550 bis 600° F.

(230 bis 252° R.) erhitzen und dadurch die katalytische Wirkung des

Bimssteins hervorrufen zu können.

Fig. 37 ist

eine Seitenansicht von einer der vier Säulenreihen F

(zum Theil im Durchschnitt gezeichnet), mit einer Cisterne G (ebenfalls im Durchschnitt), auf deren Decke sich zwei Säulenreihen

stützen (jede derselben ist mit der Cisterne vermittelst kurzer Röhren in deren

Decke in Verbindung gebracht). Fig. 38 ist ein Grundriß

von zwei ähnlichen Cisternen, mit ihren vier Säulenreihen, welche in hydraulischen

Verschlüssen (mit Wasser abgesperrten Hälsen) stehen. Die Abtheilung a durch punktirte Linien angedeutet), welche längs der

Mitte jeder Cisterne hinzieht, trennt dieselbe in zwei Theile, welche miteinander an

einem Ende der Cisterne communiciren. b, b,

Fig. 37, sind

Querabtheilungen, an der Decke und den Seiten der Cisterne befestigt, welche fast

bis auf den Boden derselben hinabreichen; wenn daher die Cisterne mit Flüssigkeit

beschickt ist, so können die Gase, welche durch das Rohr B anlangen und die Säule F¹

hinabziehen, nicht mehr längs der Cisterne von einem Ende zum andern hinziehen,

sondern müssen in der Säule F² aufsteigen und an

deren oberem Ende durch das Verbindungsrohr in die Säule F³

hinab-, dann die Säule F⁴ hinaufziehen und

so fort durch die ganze Reihe. Aus F¹¹

ziehen die Gase durch die Cisterne in F¹² (Fig. 38) und wenn sie am

Ende der zweiten Säulenreihe anlangen, verlassen sie F²² durch das Rohr an dessen oberem Ende und treten in die

dritte Säulenreihe bei F²³. Nachdem sie

auf gleiche Weise durch die zwei Säulenreihen der zweiten Cisterne gezogen sind,

verlassen die unverdichteten Bestandtheile derselben die vierte Reihe bei F⁴⁴ und treten an deren oberem Ende durch

ein gebogenes Rohr in eine kleine Bleikammer H aus,

worin sich die Dämpfe verdichten; diese Bleikammer communicirt durch ein

aufsteigendes Rohr (welches auf eine der zwei Oeffnungen in ihrer Decke gesteckt

ist) mit einem Schornstein, dessen Zug kräftig genug ist, um durch die ganze Leitung

einen Strom zu unterhalten, von welchem jede Säule einen Theil bildet.

Fig. 39 und

40 zeigen

in vergrößertem Maaßstabe die innere Einrichtung der Säulen; I, I, I sind die flachen Schalen, welche mit Bimsstein gefüllt werden und

auch dazu dienen, um einen Theil des Wassers zurückzuhalten, welches in jede Säule

als schwacher Strom tritt, indem es den hydraulischen Verschluß an deren oberstem

Ende überfließt; dieses Wasser wird eine mehr oder weniger starke Auflösung von

Schwefelsäure, je nachdem es dem Rohr B näher oder von

ihm entfernter ist. Das Wasser wird zu den hydraulischen Verschlüssen durch enge

Röhren und Sperrhähne (nicht abgebildet) gebracht und fällt in jeder Säule von

Schale zu Schale; es wascht also den in letzteren enthaltenen Bimsstein nach

einander aus, Schwefelsäure aufnehmend, bis es an der Basis der Säule angelangt,

daselbst den hydraulischen Verschluß überfließt und in die darunter befindliche

Cisterne fällt. Da die Säulen von den niedrigsten Nummern am meisten Schwefelsäure

verdichten, so ist die Flüssigkeit in der Cisterne, an der Basis der Säulen, um so

concentrirter, je näher sie sich dem Hahn K befindet,

durch welchen sie in ein gemeinschaftliches Reservoir ausläuft. Die schwächere

Säure, welche die Säulen der höheren Nummern lieferten, wird zunehmend stärker,

während sie gegen den Hahn K lauft, wo sie ihre höchste

Stärke erlangt. Damit sich die schwache Säure nicht zu frühzeitig mit der stärkeren

vermischen kann, sind in den Cisternen G

Querabtheilungen c, c angebracht; dieselben haben die

halbe Höhe der Cisternen und sind an deren Boden und Seiten so befestigt, daß sie

unter jedem Säulenpaar ein Fach bilden: bei dieser Einrichtung kann sich das Product

der Säulen höherer Nummern nicht mit demjenigen der Säulen niedrigerer Nummern

vermischen, es müßte denn die Flüssigkeit in Folge ihrer Anhäufung überlaufen.

Die Cisternen G bestehen aus Holz, mit Blei gefuttert;

die Säulen fast sämmtlich aus Steinzeug (welches wohlfeiler ist als Blei und

überdieß nicht zerfressen wird). Da die Gase, welche aus dem Rohr B in die Säule F¹

gelangen, sehr heiß sind, so muß man diese Säule aus Blei herstellen, und wenn der

Apparat schnell arbeiten soll, so muß man noch eine oder mehrere der nachfolgenden

Säulen aus Blei herstellen; anstatt dessen kann man aber auch F¹ größere Dimensionen geben. Der Körper jeder Säule besteht aus

einzelnen Röhren, welche durch hydraulische Verschlüsse verbunden sind. Mit den 44

Säulen, wovon jede 2 Fuß Durchmesser und 10 Fuß Höhe hat, kann man täglich 22 Cntr.

concentrirte Schwefelsäure erzeugen; ist der Verbrennungsofen zweckmäßig construirt,

so werden dazu kaum über 7 1/4 Cntr. Schwefel erforderlich seyn. Man stellt die

Säulen mit den unter ihnen angebrachten Cisternen im ersten Stock des Gebäudes auf;

die Schwefelsäure lauft durch den Hahn K in einen

Behälter in dem zu ebener Erde befindlichen Local und wird auf ihrem Wege dahin

concentrirt.

Fig. 41 ist

ein senkrechter Durchschnitt eines Apparats zum Concentriren der Schwefelsäure,

wodurch man die jetzt gebräuchlichen Platindestillirblasen erspart. Er ist eine

Säule, aus Röhren von Porzellan oder Steinzeug zusammengesetzt, die mit

feuerbeständigem Thon zusammengekittet und innerlich mit horizontalen Diaphragmen

L versehen sind, welche auf vorstehenden Rändern in

den Röhren ruhen und deren jedes ein großes Loch in seiner Mitte hat. Zwischen je

zwei Diaphragmen ist eine Tafel M angebracht, von etwas

kleinerem Durchmesser als die Diaphragmen, welche mit ihren Füßen horizontal auf

denselben steht. Sowohl die Diaphragmen als die Tafeln sind mit erhabenen Rändern

versehen, so daß beide auf ihrer oberen Seite eine beiläufig einen Zoll dicke

Säureschicht zurückhalten können. Mittelst eines heberförmigen Trichters W gießt man die schwache Säure durch die Decke der Säule

auf das oberste Diaphragma; sie fällt dann von dem Diaphragma auf die Tafel, von

letzterer wieder auf ein Diaphragma etc., und nachdem die ganze Reihe derselben mit

ihr bedeckt ist, fällt der Ueberschuß auf den halbkugelförmigen Hut O, endlich auf den Boden der Säule; nachdem sich auf

letzterem soviel concentrirte Säure angesammelt hat, daß sie mit dem höchsten Theil

des Platinhebers P, dessen Ende sich in der Säule

befindet, im Niveau ist, so lauft sie aus; ist der Heber einmal so angefüllt, so

unterhält er den Spiegel der Säure innerhalb der Säule auf der Höhe der äußeren

Oeffnung des Platinrohrs. Im Boden der Säule befindet sich eine Oeffnung Q um Luft hineinzuleiten, welche so stark erhitzt ist,

daß sie die schwache Säure auf den Diaphragmen und Tafeln im Kochen erhält; am oberen Theil der Säule ist

eine correspondirende Oeffnung R, durch welche die

erzeugten Dämpfe nebst der Luft, die sie erzeugte, austreten; man kann jene auf

gewöhnliche Art verdichten oder auch das Ganze in eine der Säulen F leiten, nur muß dann diese Säule wegen ihrer starken

Erhitzung aus Blei construirt seyn.

Der Zug, welcher in der Säulenreihe F stattfindet, ist

hinreichend, um die Luft aus den Röhren, worin sie erhitzt wird, in den

Concentrationsapparat zu treiben; um letztern gegen den Temperaturwechsel zu

verwahren und Wärmeverlust zu vermeiden, umgibt man ihn mit einem Mantel aus

Mauerwerk oder einem sonstigen schlechten Wärmeleiter.

Anstatt heiße Luft durch den Concentrations-Apparat zu leiten, könnte man auch

die Oeffnung an seinem Boden verschließen, die Säule, mit Sand umgeben, in einen

eisernen Cylinder stecken, um dann den ganzen Apparat in einen Ofen einschließen.

Hiebei würde die Hitze der zu concentrirenden Säure von außen – durch das

Eisen, den Sand und die Steinzeugcylinder – mitgetheilt werden.

Will man den oben beschriebenen Apparat anwenden, um Schwefelsäure nach der

bisherigen Methode mit Hülfe von Salpetersäure zu erzeugen, so muß man den

röhrenförmigen Bimssteinbehälter Fig. 36 weglassen und an

dessen Stelle eine Säule wie Fig. 41 bringen. Die

Oeffnung Q (Fig. 41) verbindet man

mit dem Rohr A (Fig. 36), welches das

schwefligsaure Gas mit atmosphärischer Luft von dem Verbrennungsofen herleitet; das

Rohr R (Fig. 41) wird mit der

Säule F¹ verbunden. Der Hahn K, durch welchen die Säure die Cisternen an der Basis

der Säulen verläßt, muß solche beständig in den heberförmigen Trichter W auslaufen lassen, von wo sie über die Tafeln und

Diaphragmen hinabläuft, um dann durch den Platinheber in ihren Behälter zu gelangen.

Die Salpetersäure kann man hiebei auf gewöhnliche Art in den Apparat leiten oder

auch mit dem Wasser vermischt, welches durch die hydraulischen Verschlüsse am oberen

Ende der Säulen F eintritt; es ist jedoch weniger

Salpetersäure erforderlich als bisher, weil bei der Einrichtung des Apparats die

Stickstoffoxyde nicht so leicht entweichen können. Das Rohr K und auch die Concentrationssäule (beide aus Steinzeug) müssen mit einem

Gehäuse umgeben werden, welches ein schlechter Wärmeleiter ist.

Tafeln