| Titel: | Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich die Civilingenieure Joseph Simpson und James Shipton in Manchester, am 14. August 1848 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 113, Jahrgang 1849, Nr. XL., S. 161 |

| Download: | XML |

XL.

Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich die

Civilingenieure Joseph

Simpson und James

Shipton in Manchester, am 14. August

1848 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Mai 1849,

S. 287.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

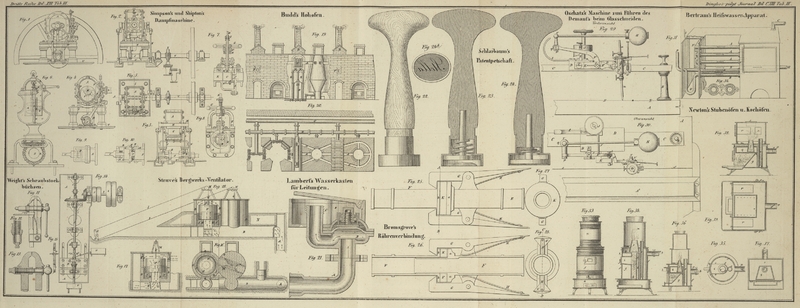

Simpson's Verbesserungen an Dampfmaschinen.

Fig. 1 stellt

eine stationäre Dampfmaschine im Seitenaufrisse,

Fig. 2 in der

Endansicht,

Fig. 3 in der

Endansicht und zwar im Durchschnitte nach der Linie AA

Fig. 5,

Fig. 4 im

Seitendurchschnitte nach der Linie BB

Fig. 5,

und

Fig. 5 im

Grundrisse dar. Gleiche Buchstaben dienen in sämmtlichen Figuren zur Bezeichnung

gleicher Theile.

A, Fig. 1, stellt die

Dampfkammer dar, welche die Stelle des Cylinders bei gewöhnlichen Dampfmaschinen

vertritt und daher in der folgenden Beschreibung Cylinder genannt werden soll. B ist die Ventilbüchse, worin ein Schiebventil E, Fig. 4, angeordnet ist,

das durch die Seitenstangen C und das Querstück D in Thätigkeit gesetzt wird. Die Eigenthümlichkeiten

dieses Schiebventils sollen weiter unten beschrieben werden. Der Dampf tritt durch

die Canäle F, F, Fig. 4, in den

Cylinder.

Im Cylinder A ist eine metallene Trommel oder ein Kolben

G angeordnet, welcher mit einer Achse H versehen ist. Diese Achse geht nicht durch die Mitte,

sondern so durch den Kolben, daß eine excentrische Bewegung erzeugt wird; sie liegt

ferner nicht in festen sondern in beweglichen Lagern, welche einen Theil der

Seitenstangen I, I bilden. Letztere gehen von der

Kurbelwelle J aus, auf der sie gelagert sind. In den Seiten des

Cylinders A befindet sich eine Oeffnung L; durch diese Oeffnung und durch das Excentricum G tritt die Achse H. Die

Oeffnung L ist länglich, so daß die Achse H sich vor- und zurückbewegen kann; denn dieses

muß der Fall seyn, wenn der Kolben G in Folge seiner

Excentricität von dem einen Ende des Cylinders zum andern getrieben wird. Vermöge

der Seitenstangen I, I wird die Achse H stets in vollkommen gleichem Abstande von der

Kurbelwelle J erhalten. Die Achse H setzt die Welle J vermittelst der Kurbeln

M, M, der Verbindungsstangen N, N und der Kurbeln O, O in Rotation.

Der excentrische Kolben mag sich in was immer für einer Lage befinden, die

Seitenstangen I, I und die Verbindungsstangen N, N stehen vollkommen parallel zu einander, wodurch die

directe Wirkung der Kraft auf die Kurbelwelle J

gesichert wird, und alle jene zwischen einer gewöhnlichen Lenkstange und einem

Kolben stattfindenden Winkel vermieden werden. Der Kolben G wird durch eine bewegliche Platte P, gegen

die er sich reibt, dampfdicht erhalten. Diese Platte paßt dampfdicht in eine

seitwärts am Cylinder angebrachte Vertiefung und wird durch Federn gegen die

cylindrische Seite des Kolbens angedrückt, so daß sie nach Maaßgabe der Abnützung

des Kolbens nachfolgen und stets dampfdicht schließen kann; wir beabsichtigen, gegen

die Rückseite dieser beweglichen Platte mittelst einer dünnen Röhre Dampf zu leiten.

An den Enden des Kolbens wird ein dampfdichter Schluß vermittelst concentrischer

Ringe bewirkt. Diese Ringe sind an einer Seite durchgeschnitten und ein Metallkeil

durch eine Stahlfeder in jede Oeffnung gedrückt; auf diese Weise wird ein

dampfdichter Schluß zwischen dem Kolben und den flachen Seiten des Cylinders

bewerkstelligt.

Das Schiebventil E wird durch ein gewöhnliches

Excentricum R in Bewegung gesetzt. Eine Achse S theilt die Bewegung von dem Excentricum den

Seitenstangen C und dem Ventil E mit. T ist das Maschinengestell; U die Bodenplatte; V die

Schwungradwelle; W die Speisungspumpe; X ein gewöhnliches Excentricum zum Betrieb der

letzteren; Y die Dampfröhre; Z die Luftpumpe. Das nach dem Gleichgewichtsprincip construirte

Schieberventil läuft zwischen zwei parallelen Platten, wovon die eine mit den

Eingängen F, die andere mit einem nach dem Condensator

führenden Canal versehen ist.

Fig. 6 stellt

einen Dampfmaschinen-Regulator zum Theil im Aufrisse und zum Theil im

Durchschnitte dar. A ist eine zum Theil mit Wasser

gefüllte Vase, in die sich ein Cylinder C erstreckt; B eine im Cylinder C befindliche

Schraube, deren Spindel D durch den Boden der Vase geht.

Die Spindel D ist mit einer Leiste versehen, an welcher

die Büchse der Schraube frei auf- und niedergleitet. Die Leiste hat den Zweck

die Schraube gleichzeitig mit der Spindel in Rotation zu setzen. E ist eine an beiden Enden offene und an den Boden der

Vase befestigte Röhre, durch welche die Spindel D geht.

Diese Röhre hat den Zweck, zu verhüten daß die in der Vase enthaltene Flüssigkeit an

den Seiten der Spindel D hinabfließe; sie macht somit

eine Stopfbüchse entbehrlich. F ist ein loser Reif unter

dem Hals G. Dieser Reif besitzt zwei hervorragende

Stifte zur Aufnahme der Gelenke J, welche jede

auf- oder abwärts erfolgende Bewegung dem Hebel K

und von da dem Drosselventil mittheilen. H ist eine

zwischen den Hälsen I und G

befestigte spiralförmige Stahlfeder; L ein über der Vase

befestigter zugleich als Führung dienender Träger; M

eine mit einem Knopfe versehene Schraube, die dem oberen Ende der Spindel D als Lager dient; P ein an

die Spindel D befestigtes Treibrad; Q die Pfanne worin sich die Spindel dreht; R das Hauptrad; S die

Treibwelle im Durchschnitt; T die Bodenplatte. Bei U befindet sich eine Reihe von Scheibewänden in der

Vase, um soviel wie möglich zu verhüten, daß die in der Vase befindliche Flüssigkeit

mit der Schraube rotire. Eine Regulirung der Bewegung wird mit Hülfe dieses

Apparates auf folgende Weise erzielt. Indem die Schraube B durch die Achse D in Bewegung gesetzt wird,

wirkt sie augenblicklich mit ihrer Fläche auf die in der Vase befindliche

Flüssigkeit. Dadurch wird die Schraube aufwärts gedrückt und wirkt gegen die

Spiralfeder H, bis sie einen neutralen Punkt zwischen

ihrer Kraft und der Kraft der Feder findet. Dieser Punkt hängt von der

Rotationsgeschwindigkeit der Schraube ab; die geringste Zu- oder Abnahme in

der Geschwindigkeit ertheilt dem losen Ringe F und somit

auch den mit ihm verbundenen Theilen eine auf- oder niedergehende Bewegung.

Die aus dieser Anordnung resultirenden Hauptvortheile bestehen in der raschen und

sicheren Wirkung; denn sobald die Schraube um einen Grad schneller umgetrieben wird,

gleitet sie durch die umgebende Flüssigkeit wie durch eine Schraubenmutter in die

Höhe; läßt dagegen ihre Geschwindigkeit etwas nach, so gewinnt die Ausdehnsamkeit

der Feder die Oberhand und treibt die Schraube abwärts.

Die Figuren 7

und 8 stellen

ein verbessertes Drosselventil dar. A ist die

Ventilbüchse; B das obere Schiebventil; C das Drosselventil;

D die Spindel des letztern; E die Spindel des Schiebventils; F ein an die

Ventilbüchse befestigter Träger; G ein auf diesem Träger

sich drehendes Handrad, dessen Büchse mit Schraubenmuttergängen versehen ist. Eine

an das untere Ende der Büchse aufgeschraubte Mutter H

verhütet eine Hebung des Handrades. I ist eine kleine

Stopfbüchse am oberen Ende der Spindel E, um eine

Dampfentweichung rings um die Spindel D zu verhüten. J ist der durch das Ventil in die Dampfröhre führende

Canal; K die mit dem Dampfkessel communicirende Röhre.

Die Wirkung dieses Ventils ist folgende. Wenn das Ventil geöffnet werden soll, so

muß das Handrad in der geeigneten Richtung umgedreht werden, um die Schraube an der

Spindel E aufwärts zu ziehen; durch Umdrehung des Rades

nach der andern Richtung drückt die Schraube das Ventil abwärts und schließt es. Die

Spindel D und das Ventil C

werden durch einen Regulator in Thätigkeit gesetzt.

Die Figuren 9

und 10

stellen eine andere Einrichtung des Drosselventils dar. A ist der Hauptkörper des Ventils; B der

Deckel; C die Spindel zum Oeffnen des Ventils; D ein auf das Ende der letzteren geschobener loser Hals;

E ein durch das Ende der Spindel gesteckter Keil, um

dieselbe an ihrer Stelle zu erhalten. F, F sind mehrere

Oeffnungen in den Körper A; G, G correspondirende

Ventilsitze an dem Hauptkörper A und dem Ventildeckel;

H, H ähnliche Ventilsitze. I,

I eine von dem Ventildeckel B hervorragende

Lippe; J der Hauptausgang. Dieser ganze Apparat ist im

Innern eines Dampfkessels zu befestigen.

Tafeln