| Titel: | Beschreibung einiger neuen Apparate für die analytische Chemie und die Probirkunst; von F. Le Play. |

| Fundstelle: | Band 113, Jahrgang 1849, Nr. LXVI., S. 277 |

| Download: | XML |

LXVI.

Beschreibung einiger neuen Apparate für die

analytische Chemie und die Probirkunst; von F. Le Play.

Aus dessen Werke: „Description des Procédés metallurgiques

employés dans le Pays de Galles pour la Fabrication du

Cuivre etc.“ Paris

1848.

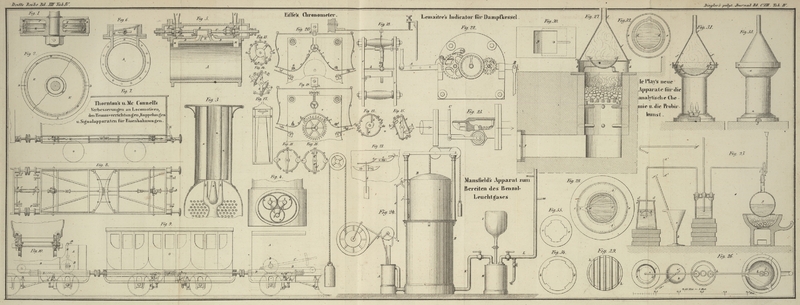

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Le Play, über neue Apparate für die analytische Chemie und die

Probirkunst.

Die Methoden der Analyse von Rohstoffen für metallurgische Processe und von den bei

den letztern fallenden Producten weichen von den in andern Zweigen der chemischen

Analyse gebräuchlichen Verfahrungsarten mehrfach ab, und dieß liegt in der Natur der

Sache, indem jene Methoden Anforderungen ganz besonderer Art Genüge zu leisten

haben. Als Hauptbedingung für derartige analytische Verfahrungsweisen macht sich die

geltend, daß sie bei dem für solche Untersuchungen unumgänglich nöthigen Grade von

Genauigkeit auch eine möglichst schnelle Ausführung gestatten müssen, ohne welche

letztere es durchaus unmöglich seyn würde, die stets auf eine so große Anzahl von

Körpern sich erstreckenden Proben in einer ihrem eigentlichen Zwecke entsprechenden

Weise zu Ende zu bringen.

Chemische Untersuchungen von Hüttenproducten und den zu ihrer Darstellung verwendeten

Rohmaterialien sind in der bei weitem überwiegenden Mehrzahl der Fälle nur dann von

wirklichem Werthe und reellem Nutzen, wenn sie auf größere und zahlreiche Reihen von

Rohstoffen und Producten ausgedehnt werden.

Der im höchsten Grade mannichfaltige, regellos wechselnde Charakter der ersteren und

auch der meisten von den letzteren, macht dieß durchaus nöthig, und man würde zu

ganz falschen Schlüssen gelangen, wenn man sich – wie es leider bisher nicht

selten geschehen – auf die speciellere Untersuchung einer nur geringen Anzahl

von den erwähnten Substanzen beschränken wollte. Es wird durch diese

Eigenthümlichkeit eine Vervielfältigung der einzelnen chemischen Operationen nöthig,

und dadurch entstehen Hindernisse sehr bedeutender Art, ein Umstand, aus welchem das

große Mißverhältniß zwischen dem Werthe der metallurgischen Theorien und der vor

Jahrhunderten schon erreichten Vollkommenheit der praktischen Hüttenkunde zum Theil

wenigstens erklärlich werden dürfte.

Ein vorzügliches Mittel zur Vervollkommnung der theoretischen Metallurgie und zur

Begründung einer wissenschaftlichen, wahrhaft philosophischen Lehre von diesem Zweige des

Wissens und Könnens, ist unstreitig die Anlage von Sammlungen der bei allen als

vortheilhaft anerkannten Methoden verwendeten Materialien und der bei denselben

fallenden Producte. Seitdem ich an der Pariser Bergwerksschule den Lehrstuhl der

Hüttenkunde übernommen, habe ich mit der größten Sorgfalt in allen metallurgischen

Districten Europa's derartige Suiten gesammelt und wurde dadurch in den Stand

gesetzt, die von meinen Vorgängern Hassenfratz und Guényveau begonnene, und von einer großen Zahl

früherer Zöglinge der gedachten Anstalt fortgesetzte Sammlung, welche in Beziehung

auf Großbritannien besonders Dufrénoy's und E. de Beaumonts

thätiger Unterstützung sich zu erfreuen hatte, dem jetzigen Stande der Praxis

entsprechend zu vervollständigen. Jedenfalls darf ich behaupten, daß die

„Ecole des mines“ zu Paris

des Besitzes der vollständigsten und ausgezeichnetsten Sammlung dieser Art sich

rühmen kann, welche wohl jemals zusammengestellt ward.

Indessen ist es mit weniger Schwierigkeiten verknüpft solche Sammlungen anzulegen, als sie gehörig zu

benutzen, sie in allen ihren Beziehungen zu studiren und die

Mischungsverhältnisse der Rohstoffe und ihrer Producte genau zu erforschen.

Untersuchungen von so bedeutendem Umfange möchten wohl nur durch das Zusammenwirken

mehrerer Chemiker durchgeführt werden können, welche, von derselben

wissenschaftlichen Idee durchdrungen, einem leitenden

Plane folgten. Allerdings macht sich das Bedürfniß derartiger scientifischer

„Verbindungen“ heutzutage in allen Zweigen der

Naturforschung in gleichem Grade geltend; bis indessen die

„Stiftung“ derselben wirklich zur Ausführung kommt, kann

der einzelne Hüttenmann Versuche zur Lösung der wichtigsten Aufgaben machen.

Hauptsache dabei ist, stets Methoden zu erfinden, welche auf dem kürzesten Wege zum

Ziele führen. Dieß war als unerläßliche Bedingung für die hüttenmännische Praxis

selbst schon seit langen Zeiten anerkannt worden, und somit hat die Behauptung, daß

die praktischen Metallurgen die Chemie in gewisser Beziehung gegründet, sie

wenigstens sehr gefördert haben, insofern sie Mittel und Wege aufsuchten, durch ein

kurzes, möglichst einfaches Verfahren den Gehalt der Erze an nutzbarem Metall zu

bestimmen, ihr Wahres. Doch jetzt bildet die Probirkunst

(Dokimasie) einen der sinnreichsten, eigenthümlichsten Zweige der analytischen

Chemie.

Um der theoretischen Metallurgie eine sichere Grundlage zu schaffen, ist es durchaus

nothwendig, die chemischen Analysen der Materialien und Producte in einem

großartigen Maaßstabe auszuführen. Dadurch werden aber ganz besondere

Unterstützungsmethoden bedingt, und somit wird ein neuer, der Probirkunst verwandter

Zweig der analytischen Chemie entstehen.

So habe ich z.B. bei meinen Forschungen über die Producte des Waleser Kupferhüttenprocesses mich zu überzeugen vielfache Gelegenheit

gehabt, von wie großem Nutzen gewisse Manipulationen und Untersuchungsmethoden sind,

welche in dem Laboratorium des Analytikers gewöhnlich nicht in Anwendung kommen.

Die Operationen, welche am häufigsten vorkamen, waren: Fällungen metallhaltiger Auflösungen durch Schwefelwasserstoffgas, und

Abdampfen der verschiedenartigsten Flüssigkeiten. Immer erforderte die

Ausführung derselben einen beträchtlichen Zeitaufwand, und ich stellte vielfache

Versuche an, um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Es glückte mir auch, und zwar

durch die im folgenden beschriebenen einfachen Vorrichtungen.

Neuer Apparat zum Ausfällen der Metalle

aus ihren Lösungen durch Schwefelwasserstoffgas.

Die bisher zu dem angegebenen Zwecke gebrauchten Apparate hatten das Unangenehme, daß

ein großer Theil des entwickelten Gases in manchen Fällen sogar neunzehn

Zwanzigstel, ohne alle Wirkung auf die Flüssigkeit bleibt. Somit geht diese ganze

überschüssige Gasmenge verloren, und übt überdieß im Laboratorium einen dem Gelingen

mancher anderen Operationen, so wie hinsichtlich der Aufbewahrung der Reagentien und

für die aus Metall bestehenden Apparate, namentlich für die Waagen, sehr

nachtheiligen Einfluß aus; auch bleibt es nicht immer ohne eine, wenn auch im

Anfange kaum merkbare schädliche Wirkung auf die Gesundheit des Arbeitenden. Um

diese Nachtheile zu vermeiden, sucht man sich bekanntlich dadurch zu helfen, daß man

die Fällungen mittelst Schwefelwasserstoffgas wo möglich an freier Luft, in mehr

oder weniger großer Entfernung von dem eigentlichen Arbeitsraume vornimmt; indeß hat

auch dieß seine großen Unbequemlichkeiten. Da die Einwirkung des Gases auf die

auszufällende Flüssigkeit fast gleich Null wird, sobald die Entwickelung des Stromes

allzulangsam von statten geht, so ist eine fortwährende Aufsicht, und eine

Beschleunigung der Gasentwickelung nöthig; wird nun aber die Aufmerksamkeit des

Analytikers anderweitig in Anspruch genommen, so muß dadurch die Operation nothwendigerweise

gegen die andern, im Innern des Laboratoriums gleichzeitig vorgenommenen

vernachlässigt werden. Diese, dem Anschein nach ziemlich bedeutungslosen Umstände

geben in Wahrheit nicht selten Veranlassung, daß die Anwendung eines der

ausgezeichnetsten, unentbehrlichsten Reagentien, welche die analytische Chemie

aufzuweisen hat, unterbleibt.

Die Nothwendigkeit, während der Wintermonate in einem engen Laboratorium, dessen

Räumlichkeiten ein Arbeiten im Freien, in nicht zu großer Entfernung, nicht

gestatten, Schwefelwasserstoffgas unausgesetzt als Fällungsmittel anzuwenden, führte

mich zur Erfindung eines Apparates, bei dessen Anwendung alle die angeführten

Nachtheile und Unbequemlichkeiten vermieden wurden. Die Metalle werden aus ihren

Auflösungen vollständig ausgefällt, ohne daß eine Spur des Gases verloren geht und

sich im Laboratorium verbreitet. Da verhältnißmäßig wenig Gas verbraucht wird, so

kann die Entwickelung desselben langsam seyn und bedarf somit keiner speciellen

Ueberwachung.

Apparat. Der Apparat, den ich hiermit jedem Chemiker aufs

Angelegentlichste empfehle, ist in den Figuren 25 und 26 abgebildet.

Er unterscheidet sich von den gewöhnlichen Vorrichtungen zu diesem Zwecke dadurch,

daß an dem untern, in die auszufällende Flüssigkeit eintauchenden Ende des

senkrechten Schenkels vom Leitungsrohre a, a eine Art

gläserner Haube oder Glocke b, b angelöthet ist.Die Anfertigung dieses Theils des neuen Apparates ist nicht ohne ziemlich

bedeutende Schwierigkeiten für den Glasbläser. Hr. Fastré, Quai des Augustins, Nr. 63 in Paris, hat dergleichen schon seit

mehreren Jahren für mein Laboratorium geliefert. Jede durch das Leitungsrohr streichende Gasblase dringt zunächst unter diese

Glocke und verdrängt aus derselben ein ihr gleiches Volum der metallhaltigen

Flüssigkeit. Da das Gas einem gewissen Drucke unterworfen ist, den man nach Belieben

verstärken oder vermindern kann, und da es unter der Glocke mit einer großen

Oberfläche der Flüssigkeit in Berührung kommt, so ist seine Wirkung durchaus

vollständig. Sobald die durch das Gas fällbaren Metalle gänzlich ausgefällt sind,

d.h. sobald die Flüssigkeit einen schwachen Geruch nach Schwefelwasserstoff zeigt,

kann man mit dem Abfiltriren der ausgeschiedenen Schwefelmetalle beginnen.

Als Gefäße zur Fällung benutze ich schwach conische, mit einem kleinen Ausguß an

ihrer Mündung versehene Bechergläser. Die durch den der Zeichnung beigefügten

Maaßstab angegebenen Dimensionen des Becherglases, welche einem Volum des letztern

von 0,460 Liter (etwa 25 Kubikzoll rhn.) entsprechen, genügen für die Menge der

Flüssigkeit, welche man beim Auflösen von 1 Grm. kupferhaltiger Substanz (Stein,

Rohkupfer, Schlacke etc.) erhält. Um zu verhüten, daß in Folge der nicht zu

vermeidenden Bewegungen der Luft im Laboratorium geringe Mengen Gas aus der

theilweise mit demselben gesättigten Flüssigkeit entweichen, muß der Rand des

Gefäßes sorgfältig eben geschliffen seyn, so daß es mit einer gleichfalls

abgeschliffenen Glasplatte d, d bedeckt werden kann.

Diese letztere ist in der Mitte mit einer Oeffnung versehen, deren Durchmesser etwas

größer ist als der des Leitungsrohres, so daß die Platte, wenn nöthig, über dieses

hinaufgeschoben werden kann, z.B. bis d', d'. Durch die Glasplatte wird zugleich die Flüssigkeit

vor jeder Verunreinigung durch Staubtheilchen, wie sie selbst in den saubersten

Laboratorien nicht selten die klarsten Lösungen trüben, aufs Sicherste

geschützt.

Zur Entfernung der atmosphärischen Luft, welche in der Glocke b nach dem Einsenken des Apparates in die zu verarbeitende Flüssigkeit

zurückbleibt, dient ein kleines gebogenes Glasrohr e, f

von 2 Millim. innerem Durchmesser. Verschließt man die Oeffnung f desselben mit dem Finger, und führt dann den Schenkel

e so unter die Glocke, daß das Ende e den obersten Theil der Glockenwandung berührt, so wird

eine Communication zwischen der in der Glocke befindlichen, durch den Druck der

Flüssigkeit comprimirten und zwischen der äußern Luft hergestellt, und jene

entweicht gänzlich. Vermittelst des gedachten Glasrohres kann man auch, wenn es

nöthig, von Zeit zu Zeit das während der Operation mit dem Schwefelwasserstoff etwa

sich entwickelnde unwirksame Wasserstoffgas entfernen. Zu größerer Bequemlichkeit

legt man die Röhre in ein mit destillirtem Wasser gefülltes Kelchglas K, so daß sie, wie e', f' stets zur Hand ist. Der Inhalt des Glases muß

natürlich zuletzt mit der auszufällenden Flüssigkeit vereinigt werden.

Um die Flüssigkeiten, welche ich bei der Auflösung von jedesmal 1 Gramm der zu

untersuchenden kupferhaltigen Substanz erhalte, mit Schwefelwasserstoffgas

vollkommen zu sättigen, verfahre ich folgendermaßen: Gegen Abend setze ich eine der

Anzahl der vorhandenen Auflösungen entsprechende Anzahl der Apparate der

beschriebenen Art, z.B. ein halbes Duzend, zusammen. Hierauf entwickle ich das Gas,

und beaufsichtige die Operation etwa eine Viertelstunde lang, worauf ich die

Apparate die Nacht hindurch stehen lasse. Am folgenden Morgen sind die Lösungen in

den meisten Fällen vollkommen mit Schwefelwasserstoff gesättigt, und ich kann dann

sogleich aus Filtriren gehen. Zu diesem Behufe nehme ich das Becherglas c, c weg, füge mit Hülfe eines Platindrahtes und einer

Spritzflasche mit passend geformtem geradem oder gebogenem Spitzröhrchen die an dem

Glasrohr a, a und an der Glocke b, b noch hängende Flüssigkeit und die etwa daran haftenden Theile der

gefällten Schwefelmetalle zu dem Inhalte des Becherglases hinzu, spüle Rohr, Glocke

und Platindraht in dem zu drei Viertel mit destillirtem Wasser gefüllten Kelchglase

völlig rein ab, und benutze dieses Wasser zum Auswaschen des Niederschlags.

Entwickelung des Gases. Um eine die ganze Nacht hindurch

möglichst gleichmäßig andauernde Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas zu

vermitteln, habe ich vielfache Versuche angestellt, und diese führten mich zu

verschiedenen Methoden, von denen ich nur die folgende, als diejenige hervorhebe,

welche mir die günstigsten Resultate gab. Man unterwirft frische, recht feine

Feilspäne von möglichst weichem Eisen, wie sie beim

Abschlichten gewisser geschmiedeten Stücke in Maschinenfabriken fallen, einer

anhaltenden Pulverisirung, wirft oder schwingt das Pulver in einer großen Schale

oder dergleichen, um etwa anhängende Staubtheilchen und Eisenoxyd zu entfernen,

schlägt es darauf durch ein feines Sieb, mengt 100 Th. desselben mit 80 Th.

ebenfalls durch ein ganz feines Sieb geschlagener Schwefelblumen zu einer möglichst gleichartigen Masse und trägt dieselbe

in das Entwickelungsgefäß g ein. Dann setzt man, unter

vorsichtigem Umrühren mit einem starken, am besten massiven Glasstabe, soviel Wasser

hinzu, daß das Ganze einen Teig bildet; dabei muß man aber ja die Vorsicht

beobachten, nicht mehr Wasser anzuwenden, als durchaus nöthig ist, und ebenso

sorgfältig muß man sich hüten den etwa bis zur Hälfte mit dem Teige gefüllten Kolben

im Geringsten zu erschüttern. Denn ein Ueberschuß an Wasser sowohl, als

Erschütterungen des Gefäßes, würden eine mechanische Zersetzung der Masse bewirken,

zu welcher ohnehin schon – in Folge der so großen Verschiedenheit in der

Eigenschwere des Eisens und des Schwefels – eine große Neigung vorhanden ist.

Zuletzt gießt man noch zwanzig Theile Wasser vorsichtig und leise auf das Gemenge,

und stellt den Kolben bis an den Hals in den Sand eines bis auf beinahe 100°

C. erhitzten Sandbades. Nach Verlauf von etwa einer Viertelstunde verändert sich die

graulich gelbe Färbung der Masse, und zwar von der Oberfläche aus nach dem

Mittelpunkte zu, ins Schwärzliche; unter ziemlich lebhafter Reaction bildet sich

Schwefeleisen und in Folge der dadurch bedeutend erhöheten Temperatur entweicht ein großer

Theil des den festen Körpern beigemengten Wassers in Dampfform. Sobald die Bildung

des Wasserdampfes etwas nachläßt, verschließt man den Kolbenhals mittelst eines mit

einer engen Oeffnung versehenen Korkes; hat sie ganz aufgehört, so ersetzt man

diesen Pfropfen durch einen andern Kork, welcher mit zwei Oeffnungen zur Aufnahme

der Sförmigen Röhre h, h und

des Gasleitungsrohres i, i versehen ist. – Ein

Kolben, wie er in Fig. 25 abgebildet ist, und dessen Rauminhalt 0,700 Liter beträgt, vermag

700 Gramme des Gemenges von Eisen und Schwefel aufzunehmen.

Um nun Schwefelwasserstoffgas zu entwickeln, gießt man vermittelst des

Trichter- und Sicherheitsrohres h, h eine

Mischung von 1 Th. Schwefelsäure und 4 1/2 Th. Wasser auf das Gemenge, worauf die

Zersetzung sofort beginnt. Das Gas enthält nur eine geringe Menge Wasserstoffgas

beigemengt, dessen Quantität um so geringer ist, je genauer die zu seiner Bereitung

gegebene Vorschrift befolgt wird. Der Berechnung nach muß die mit 100 Grammen

Eisenfeilspäne bereitete Menge des Sulfuretes 63 Grm. Schwefelwasserstoff geben,

welche 117 Grm. metallisches Kupfer niederzuschlagen vermögen. In der Praxis kann

man demnach mittelst eines Apparates, welcher 700 Gramme von dem Gemenge enthält,

eine Anzahl von etwa hundert Flüssigkeiten, die man bei

ebensoviel Analysen erhält, ausfällen, und so würde ein jeder derartiger Apparat in

einem Laboratorium, wo er beständig im Gebrauch ist, nur alle vier Monate, höchstens

vierteljährlich, durch einen neugefüllten zu ersetzen seyn.

Neue Apparate zum raschen und sichern

Abdampfen von Flüssigkeiten.

Das Abdampfen, eine Operation, die ich besonders häufig auszuführen hatte, war

besonders in folgenden Fällen nöthig:

1) um die von der Behandlung der Kupferschlacken mit Säuren herrührenden

Flüssigkeiten zur Trockne abzudampfen und so die abgeschiedene gallertartige

Kieselsäure in die unlösliche Modification zu verwandeln;

2) um in Lösungen, welche neben einem Oxyde oder einem Gemenge von mehreren Oxyden

nur Salpetersäure, Schwefelsäure und Ammoniak enthalten, jene Oxyde, deren Nitrate

und Sulfate durch eine höhere Temperatur zersetzt werden, quantitativ auf trockenem Wege zu bestimmen, indem dieß Verfahren

weit genauere Resultate gibt, als wenn jene Oxyde aus mehr oder weniger verdünnten

Flüssigkeiten gefällt werden;

3) um zu stark verdünnte Lösungen zu concentriren, wie dieß z.B. bei der Bestimmung

der Talkerde durchaus nöthig ist, welche fast immer in den durch wiederholte, auf

einander folgende Auswaschungen sehr verdünnten Flüssigkeiten bleibt.

Mancherlei praktische Schwierigkeiten sind mit dieser Operation verbunden. Das Abdampfen über freiem Feuer erfordert eine stete,

ungetheilte Aufmerksamkeit, wenn nicht die Operation durch kaum vermeidliche

Störungen im Verbrennungsprocesse der Kohlen etc. unterbrochen, oder durch ein zu

lebhaftes Feuer und ein in Folge dessen entstehendes, mit Blasenwerfen verbundenes

Sieden der abzudampfenden Flüssigkeit ein Verlust an Substanz herbeigeführt werden

soll. Jedenfalls erhält man bei der Anwendung von Sandbädern eine bei weitem gleichmäßigere Temperatur doch ist auch dieses

Verfahren nicht ganz von den eben berührten Mängeln frei, und außerdem ist es auch

noch mit Unbequemlichkeiten anderer Art verbunden, die so bedeutend sind, daß

mehrere wegen der ausgezeichnet sorgfältigen Einrichtung und saubern Führung ihrer

Laboratorien bekannte deutsche Chemiker diese Art der Anwendung von Feuer beim

Behandeln von Flüssigkeiten gänzlich proscribirt haben. Ein langsames Abdampfen ist

weit weniger gefährlich, als ein zu sehr beschleunigtes. Gewöhnlich zieht sich die

Operation überhaupt sehr in die Länge, und das Abdampfgefäß wird durch Kohlenstaub,

Flugasche und andere Staubtheilchen, welche in der Luft der Laboratorien schwebend,

niemals fehlen, verunreinigt, wodurch die Ausführung unsauber und die Genauigkeit

der Resultate mehr oder weniger beeinträchtigt wird.

Nach vielfachen Versuchen, ein Verfahren in Ausführung zu bringen, welches von den

erwähnten Mängeln frei ist, kann ich besonders die folgenden Methoden empfehlen.

Erster Apparat. Bei der einen benutze ich Oefen, welche

im Herde meines Laboratoriums angebracht sind; den Abdampfapparat placire ich so,

wie es die Figuren

27 bis 30 zeigen. Auf den Rost h, h, Fig. 29, werden einige in

voller Gluth befindliche Kohlen gelegt, und darüber wird eine 5 bis 6 Centim. (2

Zoll) dicke Schicht von in Stücken zerschlagener Torfkohle geschüttet. Sobald diese

letztere in Brand gerathen ist, breitet man über dieselbe eine 2 Cent. (9 Linien)

dicke Lage von der leichten, beim Verbrennen der Torfkohle fallenden Asche aus. Die

Schale c, c, welche die abzudampfende Flüssigkeit

enthält, wird auf einen

Dreifuß t, t, t, Fig. 28, über die Mündung

des Ofens gestellt, etwa 1 Decimeter (3 Zoll 8 Lin.) höher als das Brennmaterial

liegt. Die Abdampfschale selbst wird mit einer Art Trommel umgeben, welche aus

Kupferblech verfertigt ist und aus zwei Theilen besteht. Der eine derselben, d, d, Fig. 27, hat eine

cylindrische Form und eine der Tiefe der Schale entsprechende Höhe; der andere, e, e, gewissermaßen der Deckel, ist kreisrund, und mit

einem runden Ausschnitte versehen, welcher so groß ist, daß er bis an den obern Rand

der Schale reicht und daß zwischen dieser letztern und dem Rande des Ausschnittes

ein Raum von 3 Millim. (1 3/10 Lin.) Breite bleibt. Auf den Deckel endlich wird ein

gläserner Trichter f, f gestellt, der dann die Schale

und den schmalen Raum zwischen derselben und dem kupfernen Deckel ganz verdeckt. Von

d, d und e, e muß man

verschiedene Exemplare anfertigen lassen, die einen gleichen Durchmesser haben; nur

müssen die verschiedenen cylindrischen Stücke d von

verschiedener Höhe, und die Ausschnitte in e von

verschiedenem Durchmesser angefertigt werden, damit man zwei bis drei Schalen von

verschiedenen Dimensionen anwenden kann. Die Abdampfschalen von Sèvres, wie

ich sie bei der Analyse von 1 Gramm kupferhaltiger Substanz anzuwenden Pflege, haben

einen lichten Durchmesser von 135 Millim. (5 Zoll). Füllt man eine solche Schale mit

Wasser, und setzt sie gegen Abend auf den in der beschriebenen Art vorgerichteten

Ofen, so wird das Wasser während der Nacht vollständig verdampft und ist am

folgenden Morgen leer, ohne daß die kleinste Nachhülfe von Seite des Chemikers

erfordert wird.

Diese so höchst einfache Vorrichtung vereinigt fast alle die Vortheile in sich,

welche man von einem Abdampfapparate nur irgend verlangen kann; sie erfordert von

Seiten des Operirenden nur wenige Minuten Zeit, um das Feuer in Ordnung zu bringen,

und den Stand der zum Eindringen der nöthigen Luft gesparten mit einem Schieber

versehenen Oeffnung g (Fig. 30) zu reguliren.

Durch die Wärme, welche von der bis zum Dunkelrothglühen erhitzten Asche ausstrahlt,

und durch die im Ofen bei der Verbrennung gebildeten heißen Gase, welche mit der

Schale in Berührung kommen, wird diese letztere sehr allmählich und sparsam erhitzt.

Obwohl die Temperatur nie bis zum Sieden der Flüssigkeit steigt, so geht das

Verdampfen derselben dennoch sehr rasch vor sich, da der Strom der ganz trocknen

heißen Gase rasch durch den ringförmigen leeren Raum zwischen Deckel und Schale

hindurch- und über die Oberfläche der Flüssigkeit hinwegstreicht, ehe er

durch die Oeffnung des Trichters entweicht. Dieser letztere schützt die Flüssigkeit gegen die

Verunreinigung durch Stoffe, welche etwa in der Luft des Laboratoriums schweben.

Zweiter Apparat. Es kommt indessen zuweilen vor, daß sehr

feine Theilchen von Kohlenstaub und Asche vom Roste des Ofens durch den Strom der

heißen Gase weg- und in den Trichter hineingerissen werden, wo sie sich dann

auf die Schale absetzen. Jedoch läßt sich dieser Uebelstand gänzlich vermeiden, und

man kann auch außerdem die Zeit, welche das Reguliren des Feuers erfordert, sparen,

wenn man statt dieses Apparates sich der in den Figuren 31 bis 35

abgebildeten Vorrichtung bedient, welche auch noch den Vortheil darbietet, daß man

den kupfernen Deckel e, e, der durch die aus der Schale

entwickelten sauren Dämpfe stark angegriffen wird, nicht so oft zu reinigen

braucht.

Dieser zweite Apparat, den man Sicherheits-Ofen

(fourneau-veilleuse) nennen könnte, besteht

aus folgenden, in der in Fig. 31 angegebenen Weise

zusammengesetzten Stücken. a, a ist der Ofen, in welchem

die die Hitze erzeugende Vorrichtung angebracht ist. b,

b und c, c (Fig. 31, in Fig. 34 und

35

besonders dargestellt) sind bewegliche runde Platten mit Ausschnitten versehen oder

vielmehr breite Ringe, auf welchen die Abdampfschale d

ruht. Die Ausschnitte sind so angebracht, daß der Strom der erhitzten Gase nicht

unmittelbar aufsteigen kann, indem über jedem Ausschnitte der untern Platte ein

Vorsprung der obern liegt. Die oberste dieser beweglichen Platten oder Ringe e, e ruht auf dem Ofen selbst; die heiße Luft entweicht

durch einen kreisförmigen, 1 bis 3 Millim. breiten leeren Raum e, d zwischen jener Platte und der Abdampfschale. Der

Glastrichter f, f vermittelt den Zug des Stromes von

erhitzter Luft durch den Raum e, d hindurch, und schützt

die Schale mit ihrem Inhalte vor allem Staube etc. – Die zum Abdampfen

nöthige Hitze wird durch ein allenfalls mit doppeltem Dochte versehenes Oel-

oder Weingeistlämpchen h erzeugt. Die Erfahrung lehrt

bald, wie man die Zugöffnung g und die Flamme der Lampe

zu reguliren habe, um eine gleichmäßige Temperatur von der erforderlichen Intensität

zu erhalten, und ebenso wird man bald gewahr, welches Quantum Oel, Weingeist etc.

nöthig ist, damit im Laufe einer Nacht die ganze in der Schale enthaltene

Flüssigkeitsmenge verdampfe.

Bei Anwendung der im Vorstehenden beschriebenen Apparate wird die persönliche Arbeit

des Analytikers beinahe gänzlich durch die Wirkung physischer Agentien ersetzt.

Vermittelst ihrer Hülfe vermag der Chemiker in einer gegebenen Zeit eine auffallend große

Zahl von Analysen auszuführen, und in dieser Beziehung möchten diese Vorrichtungen

für die Fortschritte der theoretischen Metallurgie nicht ohne Bedeutung seyn.

Tafeln