| Titel: | Bemerkungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche, Erfindungen und Verbesserungen auf dem Felde derselben berührend; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg-Schwerin). |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 113, Jahrgang 1849, Nr. LXXIII., S. 321 |

| Download: | XML |

LXXIII.

Bemerkungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine

neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche, Erfindungen und Verbesserungen auf dem

Felde derselben berührend; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg-Schwerin).

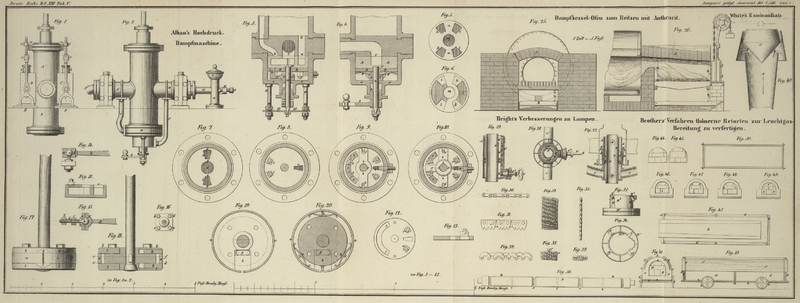

Mit Abbildungen auf Tab.

V und VI.

Alban, über Hochdruckdampfmaschinen.

Dampfmaschine.

(Fortsetzung von S. 261 des vorigen Heftes.)

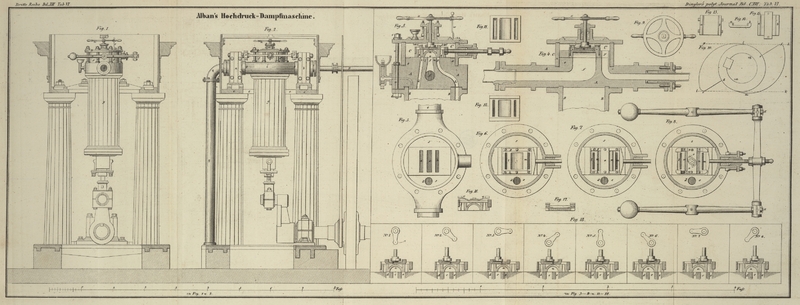

In Fig. 1 und

2, Tab.

VI, ist eine Maschine der neuern Normalform und zwar im perpendiculären Quer-

und Längsdurchschnitte vorgestellt. Die äußere Ansicht derselben habe ich

weggelassen, weil selbige aus dem Hauptwerke bekannt ist, und keine weitere

Aenderung erfährt, als daß das Gestell in der Seitenansicht schmäler erscheint. Wie

viel? ist aus Fig.

2 zu sehen. Der Gouverneur ist auf beiden Figuren weggelassen.

Ich will jetzt erst eine allgemeine Uebersicht der Maschine geben und nachher

specieller in ihre Construction eingehen.

Die Lager für die Schwingzapfen, die mit dem Cylinder, den Steuerungsapparaten, der

Dampf- und Exhaustionsröhre, der Kurbel, Schwungradwelle und dem Schwungrade

der mehrern Deutlichkeit wegen hier nicht durchschnitten vorgestellt sind,

erscheinen bei a und b auf

der obern Gestellplatte c. Sie stehen auf großen und

starken Rippen, die an die obere Fläche der Gestellplatte c angegossen sind, und deren für jedes Lager zwei vorhanden sind. Die

Lager sind so eingerichtet, wie ich sie oben beschrieben habe. Sie enthalten die

hölzernen Backen für die Schwingzapfen.

Die Schwingzapfen d und e

sind hier an ein starkes cylindrisches Stück i

angegossen, welches den Boden der Steuerungsbüchse f und

zugleich den obern Deckel des Dampfcylinders g und die

Dampfcanäle und den

Exhaustionscanal enthält. Es hat den Durchmesser des Cylinders g und seiner Schraubenkränze zusammengenommen. Seine

Höhe ist von der Anordnung und Stellung der Oeffnungen der Grundplatte der

Steuerungsbüchse f abhängig, die hier, wie schon bemerkt

ist, durch die obere Fläche des Stückes i gebildet wird,

und der nöthigen Höhe desjenigen Punktes über der Schwingungsachse der Schwingzapfen

entspricht, durch welchen die Größe des Schieberzuges bestimmt wird, und der von der

Schwingzapfenachse um so viel entfernt seyn muß, daß bei der durch den Durchmesser

der kreisenden Kurbel h bestimmten Größe der

Schwingungen des Cylinders g, dieser Schieberzug genau

herauskomme. Ist dieser nämlich einmal durch die Größe der Oeffnungen in der

Grundplatte der Steuerungsbüchse gegeben, so muß, nach den Gesetzen des Hebels, die

Entfernung jenes Punktes sich zu der Entfernung der Schwingzapfenachse von der

Schwungradwellenachse, wie die Größe der Schwingungen des Cylinders (in der

Entfernung der Kurbelachse von der Schwingzapfenachse gemessen) zu der Größe der

Schwingungen des gesuchten Punktes, also des Schieberzuges, verhalten. Damit dieser

Punkt nicht zu hoch falle, und deßhalb das Stück i keine

unbequeme Ausdehnung nach oben gewinne, ist es anzurathen, den Steuerungsöffnungen

in der Grundplatte der Steuerungsbüchse mehr Ausdehnung in die Länge als Breite zu

geben, wobei die in meinem Hauptwerke angegebenen Regeln gelten.

Auf dem Stücke i steht die Steuerungsbüchse f, die aus einem hohlen Cylinder oder einem starken

Ringe besteht, der unten mit seinem untern Rande in eine der Form seines untern

Randes entsprechende Vertiefung des Stückes i, oben aber

in eine gleiche ihres obern Deckels k eingreift, und an

beide durch eine Bleidichtung angedichtet wird. Der obere Deckel k springt so viel vor dem Ringe oder dem Körper der

Steuerungsbüchse nach außen vor, daß er hier einen Schraubenkranz bildet. Durch

diesen vorspringenden Theil kann er durch Schraubenbolzen dem Stücke i so genähert werden, daß der ringförmige Körper der

Büchse in beide ringförmige Vertiefungen, der des Stückes i und der des obern Deckels, dampfdicht eingepreßt, und so also der von

dem ringförmigen Körper der Büchse, ihrem Deckel und der obern Fläche des Stückes

i gebildete innere Raum nach allen Seiten hin

vollkommen abgeschlossen wird. Diejenige Fläche des Stückes i, auf welcher der Wechselschieber der Steuerung arbeiten soll, und die

ich die Grundplatte der Büchse genannt habe, tritt bedeutend in die Büchse hinein.

Nach einer der beiden Seiten enthält die Büchse in ihrer ringförmigen Seitenwand die

horizontal liegende Stopfbüchse l für den Schieberstiel.

Auf ihrem Deckel ist

oben ebenfalls eine Stopfbüchse m angebracht, durch

welche jener Stiel senkrecht nach außen tritt, der innerhalb der Büchse einen

Mechanismus in Bewegung setzt, welcher die Expansion der Dämpfe im Cylinder variirt.

Dieser Stiel trägt oben außerhalb der Büchse ein Rad n,

an dessen Umfang Kerben oder Einschnitte eingefeilt sind, die diejenige Stellung

bezeichnen, die der Mechanismus annehmen muß, um dem Dampfcylinder diese oder jene

Dampffüllung zu geben, und in welche eine kleine senkrecht stehende sich federnde

Vorrichtung o eingreift, wenn das Rad n und der durch dasselbe gestellte innere Mechanismus in

seiner Stellung fixirt werden soll.

Die Einrichtung ist bei dieser Maschine so getroffen, daß der zu derselben strömende

Dampf in den hintern Schwingzapfen, und von da durch einen Canal zur Seite der

Schieber in die Steuerungsbüchse tritt, während die Exhaustion durch den vordern

Zapfen geschieht, dessen Canal zu diesem Zweck mit der Mittlern Oeffnung der

Grundplatte der Steuerungsbüchse in Verbindung steht. Die dampfdicht bewegliche

Verbindung des Dampfrohres p mit dem hintern

Schwingzapfen wird durch eine Stopfbüchse innerhalb des Zapfens vermittelt; die

ebenfalls dampfdicht bewegliche Verbindung des Exhaustionsrohres mit dem vordern

Schwingzapfen hingegen durch einen Conus mit Liederung, ganz so wie ich sie in

meinem Hauptwerke beschrieben und abgebildet habe. Das kupferne polirte

Exhaustionsrohr q geht vorne vor dem Gestelle der

Maschine abwärts und mündet in ein unter dem Fußboden liegendes weiteres Abzugsrohr,

welches die abziehenden Dämpfe ins Freie oder sonst, wenn sie noch nützlich verwandt

werden sollen, in die dahin gehörigen Apparate leitet.

An die untere Fläche des Stückes i ist der Dampfcylinder

g mit seinem obern Schraubenkranze angeschroben. Die

zu diesem Zwecke verwandten Bolzen sind dieselben, die oben den Deckel der

Steuerungsbüchse anziehen, und dazu in der Weise eingerichtet, daß der Deckel k abgenommen werden kann, während der Cylinder g mit dem Stücke i fest

verbunden bleibt. Zu diesem Ende haben die Bolzen in einiger Entfernung von ihrem

untern Ende einen cylindrischen Ansatz, der von oben in eine Versenkung des Stückes

eintritt, und dadurch fest in diese hineingezogen und festgehalten wird, daß die

Muttern nach dem Ansetzen des Cylinders g an das Stück

i, unten unter dem Schraubenkranze desselben

vorgeschroben werden. Sie ziehen dann den Cylinder gleich mit an und befestigen ihn

in seiner Lage gegen das Stück i. Da der Cylinder sehr

selten vom Stücke abgenommen zu werden braucht, so bleiben die Bolzen immer in

dieser Stellung und in ihrer Verbindung mit dem Cylinder fixirt, selbst wenn der Deckel k der Steuerungsbüchse oder sie selbst ganz von dem

Stücke i abgenommen werden müßte. Die Steuerungsbüchse

wird übrigens dadurch auf das Stück dampfdicht befestigt, daß nach Auflegung des

ringförmigen Theils dieser Büchse auf das Stück, ihr Deckel durch die Muttern

derjenigen Bolzen, welche auf den Seiten des Steuerungsbüchsenkörpers hinaufreichen,

und durch die zu ihrer Aufnahme bestimmten Löcher desselben dringen, oberhalb des

Deckels fest angezogen werden. Die Einrichtung ist demnach durchaus so, wie sie an

den Herzen meiner Kessel vorkommt, um durch sie vordere und hintere Herzplatte in

der Weise an die Seitenwände der Herzen anziehen zu können, daß die vordere Platte

weggenommen werden kann, während die hintere fixirt bleibt.

Die Steuerungsbüchse hätte füglich aus einem Stücke bestehen und an ihrem untern

Rande mit einem Schraubenkranze versehen werden können. Dann hätte man aber nicht

gut nach den Schiebern in der Büchse sehen, und diese in ihrer Stellung beobachten

können. Ueberhaupt wäre es sehr schwierig gewesen, diese Schieber in die Büchse zu

bringen, ohne jedesmal den Schieberstiel, der dabei immer im Wege ist, aus dem

Schieberrahmen herauszuschrauben und ganz zu entfernen. Dieses jedesmalige

Herausschrauben des Stiels hat aber oft große Schwierigkeiten, weil sein Gewinde

beim längeren Beharren im Rahmen durch den Einfluß der Wärme und Feuchtigkeit nicht

selten fest einrostet.

Von nun an hat die Maschine durchaus nichts Eigenthümliches mehr vor der im

Hauptwerke beschriebenen Normalmaschine voraus und verweise ich rücksichtlich ihrer

übrigen Einrichtung auf dieses Hauptwerk. Der Schieberstiel wird durch denselben

Mechanismus in Bewegung gesetzt, den ich dort beschrieb, jedoch mit dem kleinen

Unterschiede, daß die Zugstangen r nicht an einer

besondern Stütze, die an das Gouverneurgestell angeschroben ist, fixirt werden,

sondern durch einen in die Schwingzapfenlager, und zwar in den Deckel derselben

eingeschrobenenen Zapfen s. Weiter unten mehr davon.

Man sieht, daß die Steuerungsbüchse mit dem Cylinder und den Schwingzapfen hier auf

eine neue, sehr einfache und bequeme Weise vereinigt und alle Theile in

cylindrischer Form gehalten sind, um sie auf der Drehbank, also um so schneller und

leichter vollenden zu können. Die ganze Anordnung und Verbindung der verschiedenen

Apparate hat selbst in der Form etwas Gefälligeres, indem die Steuerungsbüchse nun

der Form des Cylinders sich besser und angenehmer anschließt, als in der früher

beschriebenen Normalmaschine, wo der viereckige Steuerungskasten eine Art Deformität war, die

nicht allein schlecht ins Auge fiel, sondern auch bedeutend mehr Arbeit bei der

Anfertigung machte. Das Stück i bildet mit den beiden

Schwingzapfen d und e ein

höchst solides Ganzes, welches zugleich die Steuerungs-, Dampf- und

Exhaustionscanäle auf eine bequem angeordnete Weise beherbergt, und diesen bunten

und complicirten Theil der Maschine in so einfache Gränzen, in ein so schlichtes,

unscheinbares und dauerhaftes Gewand einschließt, daß derjenige Mechaniker, der die

Maschine von außen sieht, ohne nähere Einsicht in diesen Knäuel von Oeffnungen und

Canälen, schwerlich glauben wird, daß ein so einfaches und kunstloses Stück sie alle

so wohlgeordnet enthalten könne. Zudem ist das stück i

so leicht zu formen und zu gießen, die Kerne für die Canäle sind alle so leicht zu

befestigen, daß auch von dieser Seite alle Hindernisse einer leichten und bequemen

Fabrication gehoben sind. Ich bezweifle, daß sich Mechaniker, finden dürften, die

dieser Umgestaltung der frühern Normalmaschine ihren entschiedenen Beifall versagen,

und meiner Annahme, daß in den neuen Anordnungen sich eine große und wichtige

Verbesserung darstellt, widersprechen sollten.

Um nun die innere Einrichtung dieses Stückes und sämmtlicher Steuerungsapparate und

ihre Wirkung recht genau kennen zu lernen, nehme man Fig. 3 und 4, Tab. VI, die alle

Theile der Steuerung, das Stück i und die

Steuerungsbüchse in ihrer Stellung gegen einander besonders, und zwar Fig. 3 im

perpendiculären Quer-, und Fig. 4 im perpendiculären

Längsdurchschnitte darstellen, zur Hand. A ist hier das

Stück, B ein Theil des von unten gegen dasselbe

geschrobenen Cylinders, C die Steuerungsbüchse. Beide

werden durch die oben beschriebenen Bolzen, von denen einer bei a in seinem Zusammenhange mit dem Stücke, dem Cylinder

und der Steuerungsbüchse vorgestellt ist, an das Stück A

festgeschroben erhalten. An diesen Bolzen ist b der in

die obere Fläche des Stücks versenkte cylindrische Ansatz, c und d sind die vorgeschobenen Muttern. Wie

schon gesagt, ragt das Stück A mit einem beträchtlichen

Vorsprunge e, der mit seiner obern Fläche die

Grundfläche der Schieberbüchse darstellt, in die Schieberbüchse hinein. Die Höhe

dieses Vorsprungs wird zum Theil, wie oben ebenfalls bemerkt worden ist, durch die

Größe der nöthigen Entfernung der Schwingzapfen von dem Punkte bestimmt, der als das

Centrum der Hin- und Herbewegung des Wechselschiebers betrachtet werden kann,

und der hier in einer Verlängerung der Achse des Schieberstiels bis zum Mittelpunkte

der Steuerungsbüchse zu finden ist. f ist die

Exhaustionsöffnung, g die die Dämpfe in den krummen

Canal h führende, von diesen in den Seitencanal des

Cylinders und von hier weiter unter den Kolben leitende Oeffnung, i die durch den Canal k die

Dämpfe über den Kolben befördernde Oeffnung.

Man sieht gleich, daß die Exhaustionsöffnung f in der

Grundplatte hier wenigstens um ein Drittel breiter ist als die beiden Dampföffnungen

g und i, und daß die

gefüllten Zwischenräume l und m ein sehr weniges (ungefähr 1/16 Zoll) breiter sind als die Oeffnungen

g und i.

n ist der Wechselschieber. Er hat eine andere

Einrichtung wie in der frühern Normalmaschine. Außerhalb der halbrunden Aushöhlung

o

Viele Maschinenbauer construiren diese Aushöhlung noch immer mit scharfen

Ecken, namentlich die englischen. Ich kann diese Einrichtung in keiner Weise

billigen, weil der durch die scharfwinklige Aushöhlung dringende Dampf viel

mehr Hindernisse und Brechungen in seiner Bewegung findet, als bei

halbrunder Form derselben. Derselbe muß bei allen jetzt bekannten

Steuerungen so schon manche krumme Wege machen, wird so schon so viel in

seinem regelmäßigen Laufe gehindert und dadurch an Wirkung geschwächt, wie

sollte man nicht verpflichtet seyn, die von ihm zu durchlaufenden

Winkelkrümmungen durch eine bessere Form möglichst unschädlich zu

machen. enthält er noch zwei Canäle p und q, die ganz durch denselben gehen, und sich nach oben

auf die Hälfte ihrer untern Breite und circa auf 5/8

ihrer untern Länge zusammenziehen. Diese Canäle stehen, wenn der Schieber in der in

Fig. 3

bezeichneten Stellung sich befindet, d.h. in der Mitte seiner Bahn, wo er alle

Oeffnungen schließt, mit ihrem untern innern Rande gleich an dem Außenrande der

Oeffnung g und i, mit denen

sie übrigens völlig gleiche Dimensionen haben. Zu beiden Seiten über diese

Oeffnungen hinaus verlängert sich der Schieber bei r und

s um eine halbe Breite der Oeffnungen g und i.

Man erkennt nun leicht, daß, sowie sich der Schieber von links nach rechts bewegt,

allmählich die Aushöhlung o über die Oeffnung i tritt und diese mit f

verbindet, während gleichzeitig die Oeffnung des Canals p vor die Oeffnung g sich schiebt. Die Folge

hievon ist, daß die Dämpfe aus B und h durch i und o und von da in f treten,

während auf der linken Seite die aus der Steuerungsbüchse C durch den Canal p in den Canal h und so weiter unter den Kolben gelangen. Die Bewegung

wird nun, wenn die Maschine den Schieber in Thätigkeit setzt, so lange fortgehen,

bis die untere Oeffnung der Canäle p und q über die Oeffnungen um ein Drittel der Breite der

Exhaustionsöffnung weggegangen sind, wodurch nun zwar die Oeffnung g etwas verengert wird, f

und i aber in solcher Verbindung bleiben, daß i völlig offen erscheint, und f nur um ein Drittel verengert wird, wobei

f noch immer die Breite von i behält, der Exhaustion der Dämpfe also durch dieß Ueberschreiten des

Schiebers über seine bei andern Maschinen übliche Bahn hinaus durchaus kein Eintrag

geschieht, da beide Oeffnungen f und i zuletzt noch eine völlig gleiche Größe behalten. Die

oben bemerkte Verengung der Oeffnung g hat aber durchaus

keinen Nachtheil, weil während ihrer allmählichen Verengerung die obere Oeffnung des

Canals p doch durch den Abschlußschieber t verschlossen ist.

Bewegt sich nun der Schieber n wieder rückwärts, so wird

nach und nach die Verbindung zwischen i und q wieder unterbrochen, und derselbe nimmt seine alte

Stellung von neuem ein. In diesem Momente steht die Kurbel im todten Punkte. Bewegt

sich der Schieber n noch weiter, und zwar nach und nach

eben so weit nach links, als er nach rechts ging, so verbindet der Ausschnitt 0 nach

und nach die Oeffnungen f und g, und q tritt vor i, und noch etwas weiter, wobei alle Vorgänge natürlich zwischen f und g und q und i eintreten, die ich

vorher als zwischen f und i

und p und g stattfindend

er- und läutert habe. Bei diesem Wegschreiten des Schiebers über die in

andern Dampfmaschinen übliche Bahn müssen die Oeffnungen g und i um so viel eher mit f verbunden werden, als dieses Ueberschreiten

hinsichtlich seiner Größe beträgt; es ist hier also eine Beschleunigung der

Exhaustion erreicht, ohne daß irgend einer jener Nachtheile eintritt, deren ich oben

weitläuftig erwähnt habe.

Ich habe beim Schlusse der Darstellung dieser bei der Bewegung des Wechselschiebers

m stattfindenden Vorgänge in der Leitung der Dämpfe

zum Cylinder und von ihm zur Exhaustionsöffnung hinaus, noch zu bemerken, daß bei

der Schieberbewegung sowohl nach rechts als links, die angegebenen Gränzen seiner

Bewegung nicht überschritten werden dürfen, weil sonst theils die Oeffnung f wieder zu weit geschlossen würde, weiter wenigstens

als erforderlich ist, um ihr mit den Oeffnungen g und

i gleiche Dimensionen zu geben, theils aber auch die

geschlossenen Enden r und s

des Schiebers über den äußern Rand der Oeffnungen g und

i hinausgehen, und so eine sehr schädliche, die

Expansion aufhebende Dampfverbindung zwischen Büchse und den Oeffnungen g und i herstellen würden.

Um den Wechselschieber genau kennen zu lernen, habe ich ihn in Fig. 11 und 12 Tab. VI

noch besonders und zwar in Fig. 11 von unten und

Fig. 12

von oben abgebildet; Fig. 16 zeigt ihn im

perpendiculären Längsdurchschnitte mit einer seiner Leisten und Druckfedern.

Ich gehe nun zur Function des Abschlußschiebers über, deren genaue und faßliche

Darstellung viel schwieriger als die des Wechselschiebers seyn dürfte, und die, um gehörig

verstanden zu werden, wieder durch mehrere solcher Figuren erläutert werden muß, wie

ich sie im Hauptwerke bei meinem dort beschriebenen Abschlußschieber geliefert habe.

Diese Figuren werden verschiedene Stände des Abschlußschiebers bei den

Hauptstellungen der Kurbel der Maschine versinnlichen.

Der Abschlußschieber arbeitet hier auf dem Wechselschieber, und versieht den Abschluß

dadurch, daß er die obern in die Canäle p und q des Wechselschiebers führenden Oeffnungen

wechselsweise öffnet und schließt. Man sieht ihn in den beiden Figuren 3 und 4 bei t. Da die oben genannten obern Oeffnungen p und q hinsichtlich ihrer

Länge kürzer als die untern derselben Canäle sind, so kann der Abschlußschieber eine

geringere Breite haben, als der Wechselschieber. Um ihm bei seinen Bewegungen eine

gehörige Führung zu geben, ist der Wechselschieber an den überstehenden Flächen

erhöht. Diese erhöhten Leisten, Fig. 4, u, Fig. 6 und 7, g werden durch kleine Schrauben auf den Wechselschieber befestigt, so daß

sie leicht weggenommen werden können. Dieß ist nöthig, damit man den

Abschlußschieber nach Abnahme derselben beim Einschmirgeln auf seiner Fläche nicht

bloß in die Länge, sondern auch in die Breite schleifen kann. Die Länge des

Abschlußschiebers ist so eingerichtet, daß er gerade zwischen beide in p und q führende obere

Oeffnungen paßt, seine äußeren Ränder also die inneren dieser Oeffnungen berühren.

Er wird, wenn der Wechselschieber von einer Rothgußmischung gearbeitet ist, von

Gußeisen genommen. Daß seine Breite etwas größer seyn muß, als die Länge jener von

ihm zu schließenden Oeffnungen, halte ich für überflüssig zu bemerken, auch muß ich

hier anführen, daß trotz der Verengung dieser Oeffnung sie nach meinen Erfahrungen

noch Durchschnittfläche genug für das Einströmen der Dämpfe behalten.

Ich gebe jedem der Schieber besondere Druckfebern. Die des Wechselschiebers stützen

sich gegen die erhabenen Leisten desselben, die in ihrer Mitte eine mit ihr fest

verbundene, 1 Zoll lang hervorstehende väterliche Schraube enthalten, auf welche die

Federn mit ihrem Mittelloche geschoben und gut befestigt werden. Die Federn reiben

mit ihren beiden Schenkeln, an denen Rothgußplatten befestigt sind, gegen die Decke

der Schieberbüchse. Sie drücken den Schieber bei seinen Bewegungen vermittelst der

Leisten gegen die Grundplatte der Steuerungsbüchse an. Man sieht eine der Federn in

Fig. 3 und

16 bei

v von der Seite, in Fig. 4 bei v vor Ende.

Der Abschlußschieber hat nur eine einzige Feder, die quer über ihm liegt, und deren

Rücken auf dem Schieber reibt und ihn auf den Wechselschieber niederhält. Sie ist 1 1/2 Zoll breit, um

hinreichend Reibungsfläche für den Abschlußschieber darzubieten, und wird auf jeder

Seite mit einem entsprechenden Loche über die eben genannten väterlichen Schrauben

der Leisten geschoben, und durch vorgeschobene Muttern niedergehalten, je nachdem

man die Feder spannen und mit ihrem Rücken gegen den Abschlußschieber stemmen will.

Ueber jede der vorgeschrobenen Muttern wird noch eine zweite Mutter geschroben,

durch deren Anziehen die ersten Muttern in ihrer Stellung mehr befestigt, und bei

der Bewegung des Schiebers vor dem Lösen bewahrt werden.

Vielleicht mag manchem meiner Leser diese Anordnung besonderer Federn für den

Wechsel- und Abschlußschieber überflüssig scheinen, aus meiner Erfahrung weiß

ich aber, daß sie höchst nothwendig ist. Die erste Maschine mit einer solchen Edward'schen Schiebervorrichtung baute ich mit wenigen

Veränderungen an den Dimensionen der Dampföffnungen, Schiebercanäle und Schieber,

ganz in derjenigen Weise, wie ich sie abgebildet und beschrieben fand, mußte aber

bei der ersten Ingangsetzung derselben erfahren, daß der Abschlußschieber nie

richtig operirte. Er glitt ohne alle Haltung auf dem Wechselschieber hin und her,

folgte bald dessen Bewegungen, bald nicht, und ich konnte die Maschine gar nicht

regelmäßig in Gang setzen und erhalten. Ich sah nun ein, daß durchaus der

Abschlußschieber auf den Wechselschieber durch irgend eine Vorrichtung

niedergehalten, und zwischen beiden eine stärkere Reibung erzeugt werden müsse,

damit ersterer dem letztem in seinen Bewegungen zu folgen mehr gezwungen sey, und

hatte auch die Freude, durch die Anwendung der oben beschriebenen Feder radicale

Hülfe zu erhalten.Man hat diese Steuerung für Locomotiven verschiedene Male in Vorschlag

gebracht und ausgeführt, sie aber wieder aufgegeben, wahrscheinlich weil sie

ähnliche Mängel zeigte. Merkwürdig, daß man immer so vorschnell im Verwerfen

ist, ohne den Ursachen des Mißlingens gehörig nachzuspüren. Nach meiner

Ueberzeugung ist diese Steuerung eine der besten für eine variable

Expansion, wenigstens besser wie die Meier'sche

in Frankreich patentirte, die nicht einmal neu ist, da Maudsley in London, bei dem ich sie im Jahre 1825 selbst in

Wirksamkeit gesehen habe, dieselbe schon lange bei Niederdruckmaschinen

anwandte. (Man vergleiche hier Pattington

's Account of the Steam Engine, plate VI.) Daß

sie indessen wegen der rapiden Bewegung der Steuerungsorgane bei den

Locomotiven einige Modificationen nöthig mache, will ich nicht

abläugnen.Wenn ich einmal überzeugt bin, daß eine Construction, die bloß auf

mechanischen Principien wie diese fußt, richtig sey, so bin ich für meinen

Theil weit entfernt, sie gleich als Fehlgriff zu behandeln, wenn sie nicht

beim ersten Versuche so günstige Resultate gibt als ich berechnete. Oft

liegt die Schuld an einer unbedeutenden Kleinigkeit Dieser muß nachgespürt

werden, bis sie gefunden ist. Wie manche wichtige Erfindung der neuesten

Zeit ist schon vor vielen Jahren als mißlungen angesehen und verworfen

worden, weil man kleine Hindernisse des Gelingens damals nicht aus dem Wege

räumte, gleich den Muth sinken ließ, oder auch zu träge war der Sache

ordentlich auf den Grund zukommen. Nicht der sechste Theil meiner

Erfindungen wäre zu Stande gekommen, wenn ich immer so bald den Muth

verloren hätte. Will man denn diese unvollkommene Welt zu einem Utopien

machen, wo die gebratenen Tauben ihren Speisern von selbst in den Mund

fliegen? Wie oft hat alles um mich her, haben alle meine Freunde, haben

selbst Sachverständige die weitere Verfolgung meiner Idee, eines Planes,

eine Thorheit, ihr Gelingen eine Unmöglichkeit gescholten, wo ich glücklich

über alle Hindernisse und Schwierigkeiten siegte, immer meine Berechnungen,

meine Ueberzeugung fest im Auge behaltend, und die Hindernisse und

Schwierigkeiten für das nehmend, was sie sind, neckende Kobolde,

Plagegeister, geschaffen, die Geduld zu prüfen und zu ermüden. Was ist auch

die Durchführung einer Erfindung ohne diese? Ein glücklicher Fund, ohne

Verdienst. Die Kämpfe, der nie zu beugende Muth, der nie ruhende Eifer, die

feste nie zu ermüdende Beharrlichkeit, die sichere Haltung, die nie wankende

einmal durch sichere Berechnung gewonnene Ueberzeugung, die nimmer

verrauchende Begeisterung für eine Idee, der schöne heilige Glaube, die nie

zu brechende Hoffnung, so sie zeigen den Erfinder in seiner Größe und Kraft.

So ein Erfinder läßt die Todten, die längst begraben wurden, durch seinen

schaffenden Geist verklärt aus dem Grabe der Vergessenheit, der Vernichtung

hervorgehen, zieht den Phönix aus der Asche. Aber darum können

Alltagsmenschen, wenn sie gleich zu Vielem taugen, keine Erfinder seyn.

Wie unangenehm mir erst auch die durch diese Abhülfe entstandene Zögerung bei der

Ingangsetzung der Maschine war, so wurde sie doch wieder Ursache, nicht allein meine

Beobachtungsgabe und meinen Scharfsinn zu prüfen, sondern auch, was viel mehr Werth

hatte, jene neuen, alle bisher an Bedeutung weit hinter sich lassenden Erfahrungen

über die Vortrefflichkeit und großen Vortheile des Expansionsprincips bei

Hochdruckmaschinen zu machen.

Ich habe in Fig.

5, 6, 7

und 8 Tab. VI

die Steuerungsbüchse in verschiedenen Ansichten von oben, und zwar geöffnet

dargestellt, und man sieht in den verschiedenen Figuren die Oeffnungen in der

Grundplatte derselben, die Schieber und die zu ihnen gehörigen Federn. Fig. 5 stellt

die Büchse nach Hinwegnahme sämmtlicher Schieber dar. Man bemerkt auf dem Grunde

derselben die Grundplatte mit drei länglich viereckigen Oeffnungen a, b und c, deren mittlere

breitere c die Exhaustionsöffnung ist. Sie steht durch

einen punktirt angegebenen Canal mit dem vordern Schwingzapfen e in Verbindung. Durch die runde Oeffnung d gelangen die Dämpfe in die Büchse. Sie communicirt mit

dem hintern Schwingzapfencanal f. In Fig. 6 erscheint der

Wechselschieber auf der Grundplatte mit seinen beiden erhabenen Leisten g und h, in Fig. 7 mit dem

Abschlußschieber n in seiner Stellung über demselben und

dessen Druckfeder o. Fig. 8 stellt ihn mit

seinen beiden Druckfedern i und k, den Abschlußschieber n mit seiner quer

liegenden Druckfeder o dar. Der Abschlußschieber steht

so, daß er die Oeffnungen l und m des Wechselschiebers frei läßt, befindet sich also im Mittel seines Zuges. p und q sind die kleinen

Muttern, die o auf die beiden Leisten g und h des Wechselschiebers

niederhalten.

An den Abschlußschieber sind zwei Knaggen angegossen, von denen an jedem seiner Enden

einer und zwar quer über seiner obern Fläche aufgestellt ist. An diesen Knaggen wird

derselbe in den nöthigen Zeitmomenten über die in die Canäle p und q führenden obern Oeffnungen gerückt, um

diese zu verschließen, wenn der Dampf auf eine gewisse Strecke des Kolbenhubes vom

Cylinder abgeschlossen werden soll. Die Füllungen des Cylinders mit Dampf hängen

nämlich ihrem Grade nach davon ab, wie bald bei der Bewegung des Wechselschiebers

vor dem Ende seines Zuges auf beiden Seiten die Knaggen des mit dem Wechselschieber

sich fortbewegenden Abschlußschiebers ergriffen werden, und den Schieber über die

Oeffnungen rücken. In Fig. 13, 14 und 15 sieht man den

Abschlußschieber besonders, und zwar in Fig. 13 von oben ohne

seine Druckfeder, in Fig. 15 mit derselben,

und in Fig.

14 von der Seite abgebildet. a und b sind in diesen Figuren die Knaggen.

Dieses zeitgemäße und in verschiedenen Graden auszuführende Rücken des

Abschlußschiebers geschieht nun durch folgenden sinnreichen Apparat, auf den, wenn

ich nicht irre, Cavé in Frankreich ein Patent

erhalten hat.

Man denke sich das Centrum des Deckels der Steuerungsbüchse durchbohrt, und eine

cylindrische Stange durch denselben nach außen gehend, die oben auf demselben

dampfdicht durch eine Stopfbüchse reicht. Diese Stange hat unten einen cylindrischen

stärkern Ansatz von größerm Durchmesser, der von unten in den Deckel eingesenkt ist,

und theils dazu dient, ein Herausschieben der Stange durch die Dämpfe zu verhüten,

theils angeordnet ist, um die Stange gegen den Druck nach den Seiten durch eine

breiter anliegende Fläche zu unterstützen. Diese Stange trägt nämlich ganz unten,

noch unter jenem Ansatze, den Rücker, gegen den die Knaggen des Abschlußschiebers

stoßen, wenn sie diesen Schieber bewegen, und der deßhalb bei jedem Anstoßen der

Knaggen eine Erschütterung und ein Drängen zur Seite erleiden muß.

Der Rücker reicht so tief hinunter, daß er zwischen die Knaggen tritt, und diesen die

rückenden Flächen ihrer ganzen Höhe nach darbietet. Er besteht aus einer Fortsetzung

jenes cylindrischen Ansatzes des Stiels oder der Stange, an die sich zwei Flügel

anschließen, welche die in Fig. 8, Tab. VI, bei r, r bezeichnete Form haben. Durch die an denselben

angebrachten nach und nach vom Centrum des Stiels sich entfernenden Curven treten die

Angriffspunkte für das Rücken der Knaggen immer mehr von diesem Centrum ab, wenn die

Vorrichtung links umgedreht wird. Je mehr diese Angriffspunkte sich aber vom Centrum

entfernen, desto eher stoßen die Knaggen bei der Hin- und Herbewegung des

Abschlußschiebers gegen dieselben, je eher also werden die Oeffnungen geschlossen.

Sind die Flügel so gestellt, daß sie mit den Knaggenflächen parallel stehen, so

wirken sie gar nicht auf die Knaggen ein, sondern diese stoßen höchstens gegen den

cylindrischen Ansatz, und, ist die Berechnung richtig gemacht, so wird das Rücken in

diesem Fall entweder gar nicht, oder doch so spät geschehen, daß die Dampföffnungen

im Wechselschieber gar nicht geschlossen werden, folglich die Maschine mit ganzer

Cylinderfüllung arbeitet. Diese Stellung der Flügel bildet das eine Extrem, ihre

rechtwinkelige Stellung gegen die Knaggen das andere. Dieses letzte Extrem muß so

berechnet werden, daß es 1/6 Füllung des Cylinders mit Dampf gibt, d.h. die Flügel

müssen die Knaggen und diese die Schieber schon über die Oeffnung rücken, wenn der

Kolben 1/6 seines Laufes vollendet hat. Zwischen diesem Extrem in der Flügelstellung

und dem ersten sind eine Menge Stellungen möglich, die alle verschiedene Füllungen

des Cylinders mit Dampf, aber immer innerhalb der beiden aufgestellten Gränzen

geben. Es wird meinen Kunstgenossen nicht schwer werden, nach diesen Andeutungen

richtige Maaßregeln beim Bau einer solchen Abschlußsteuerung zu treffen. Die

Berechnung ist nicht schwierig, und die Construction und die Dimensionen der Flügel

sind sehr leicht angeordnet, wenn man nur mit einigem Nachdenken verfährt. Die

Curven an meinen Flügeln sind Kreisbogen, aus den Punkten a und b

Fig. 10 Tab.

VI geschlagen. Beide Punkte werden sich immer leicht finden lassen, um den Flügeln

jeder Größe die richtige Form der Curven zu geben.

In der eben genannten Figur habe ich den cylindrischen Ansatz mit beiden Flügeln

einer Maschine von zehn Pferdekräften in natürlicher Größe vorgestellt. Die geraden

Linien cd und ef

liegen radial, und sind a und b die vorhin erwähnten Punkte, aus denen die Curven mit dem Zirkel

geschlagen sind. Bei der Construction dieser Flügel ist vor allem dahin zu sehen,

die Curven so zu zeichnen, daß wenn zwei Linien in der Weise, wie in der Figur die

punktirten gh und ik gezogen sind, diese Linien bei l und m den cylindrischen Ansatz berühren, während das letzte

Element der Curve bei c und f dieselben Linien trifft. Es ist nämlich durchaus erforderlich, daß die

Curven diese Gränzen nicht überschreiten, weil sonst eine Annäherung der Knaggen an

den cylindrischen

Ansatz unmöglich wird, und die Wirkung der Flügel auf die Knaggen, die hier durch

die punktirten Linien in ihrem Zusammentreffen mit dem cylindrischen Ansatz

vorgestellt sind, sonst in engere Gränzen zusammengezogen wird.

Noch habe ich zu bemerken, daß die Flügel von Stahl, wenigstens die Curven derselben,

als die Anschlagsflächen, mit Stahl belegt und gut gehärtet seyn müssen, damit sie

sich nicht zu bald abnutzen. Auch an die Knaggen des Abschlußschiebers sind

glasharte Stahlplatten anzuschrauben. Um hier einigermaßen ein Adjustiren anwenden

zu können, lege ich gewöhnlich einige dünne Weißblechplatten zwischen die

Stahlplatten und die gußeisernen Knaggen. Das Herausnehmen oder Hinzufügen solcher

Blechplatten zu den schon bestehenden gibt denn ein gutes Mittel ab, die

Anschlagmomente einigermaßen zu verändern und die Wirkung des ganzen Mechanismus zu

berichtigen. In Fig. 13, 14 und 15 Tab. VI sieht man diese Stahlplatten an den Knaggen sehr deutlich

abgebildet.

Um nun die Rückerstange mit den Flügeln drehen und diesen jede beliebige Stellung

geben zu können, dient ein Rad Fig. 3 und 4, x, welches außerhalb der auf den Deckel der Steuerungsbüchse befindlichen

und zu ihr gehörigen Stopfbüchse, auf die Stange aufgezogen ist. In die Peripherie

desselben ist bei jeder Hauptstellung der Flügel, z.B. bei solcher, wo sie 1/6, 1/5,

1/4, 1/3 und halbe und ganze Füllung des Cylinders mit Dampf bewirken, eine Kerbe

gefeilt, in welche man einen aufrechtstehenden, auf die Steuerungsbüchse

aufgeschrobenen, sich federnden Hebel l, w einschnappen

läßt, um das Rad und die ganze Vorrichtung in dieser Stellung zu fixiren. Das Rad

sowohl als dieser Hebel haben an ihrer äußern Peripherie eingeschrobene oder

eingenietete Handgriffe mit hölzerner polirter Bekleidung, um sie daran handhaben zu

können, ohne sich daran zu verbrennen; denn an beide theilt sich die Hitze der

Steuerungsbüchse mit.

Die verschiedenen oben berührten Hauptstellungen findet man sehr leicht durch

Berechnung oder auch durch unmittelbare Versuche, und merkt sie bei den Kerben auf

dem Rade mit 1/6, 1/5, 1/4 und so weiter.

Will man eine variable Expansion durch diese Steuerung bewirken, so braucht man nur

statt des Rades einen Hebel auf die Rückerstange zu befestigen und diese auf irgend

eine Weise mit dem Gouverneur in Verbindung zu setzen. Dieß dürfte jedoch bei den

Schwingungen der Steuerungsbüchse mit einigen Schwierigkeiten verbunden seyn, und

sich nur mehr bei feststehenden Cylindern und Steuerungen anwenden lassen. Ich

wiederhole hier aber diejenige Ansicht von der variablen Expansion, die ich in meinem Hauptwerke gegeben

habe. Die dazu dienenden Mechanismen sind künstlich und complicirt, und bewirken in

der Art der Meier'schen oder vielmehr Maudsley'schen ausgeführt, ein unangenehmes Geklapper.

Die Schnecke am Gouverneur bietet der daran reibenden und durch eine Stange die

Bewegung auf das Abschlußventil fortpflanzenden Rolle bei ihrem Angriffe und

Abgleiten immer eine schiefe Fläche dar, weßhalb die Rolle in diesen Momenten nur in

Einem Punkte aussetzt und so eine große Abnutzung an der Schnecke und sich selbst

herbeiführt. Zudem vermehrt eine variable Expansion die Stöße in der Maschine, die

schon jede Expansion in ihrem Gefolge hat, in denjenigen Momenten auf eine

schädliche Weise, wo gerade eine geringere Kraft der Maschine erzielt wird, und ihr

Gang gemäßigt werden soll, zumal bei größerem Abschluß der Dämpfe ihre Spannung im

Kessel steigt, und dadurch der erste Moment ihrer Wirkung auf den Kolben unangenehm

verstärkt wird; und dieß alles um eines Zweckes willen, dessen wirkliche praktische

Vortheile noch problematisch sind. Ich spreche hier noch einmal meine Ueberzeugung

aus, daß ich von der Mäßigung der Kraft und der Geschwindigkeit der Maschine durch

die Drosselklappe mir eben so viel Wirkung verspreche, daß wenigstens der Vortheil

in keinem Verhältnisse zu den Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten stehe, die jede

variable Expansion herbeiführt, und daß es aus diesem Grunde kaum der Mühe lohne, an

die Vervollkommnung des Mechanismus für die variable Expansion viele Zeit und Mühe

zu verwenden. Will man sie durchaus aber einmal angewandt wissen, nun dann, dünkt

mich, ist gerade die Meier'sche am wenigsten zweckmäßig

zu nennen, dann hat die Maudsley'sche hinsichtlich der

Fortpflanzung der Abschlußbewegung der Schnecke auf das Ventil entschiedene Vorzüge,

vorzüglich wenn der gegen die Schnecke reibende Hebel mit Holz vor Hirn bekleidet

würde – eine Einrichtung, die in jeder Hinsicht dauerhafter als die

Frictionsrolle ist, keinen solchen Lärm macht wie diese, und sanfter und weniger

stoßend ihre Function verrichtet. Ein solcher Hebel weicht auch, was wohl zu

berücksichtigen ist, in einer Richtung, die der Richtung der einwirkenden Kraft

entspricht, es entsteht also kein schädliches Drängen, wie bei der Meier'schen, bei der die Stange, welche die Bewegung der

Rolle auf das Ventil fortpflanzt, immer mit großer Gewalt gegen die Führung gedrückt

wird, und durch die entstehende große Reibung einen nicht unbedeutenden Theil der

Kraft zerstört, zu geschweigen, daß die Abnutzung der Führung dadurch sehr

beschleunigt wird.

Die Edward'sche Abschlußsteuerung hat keine aller dieser

Schattenseiten. Der Angriff der Knaggen gegen die Flügel findet erst gegen Ende der

Wechselschieber-Bewegung statt, wo diese nach und nach immer mehr von ihrer

Geschwindigkeit verliert. Dieser ist daher sanfter als in meiner frühern in meinem

Hauptwerke beschriebenen Abschlußvorrichtung, wo der Angriff stets im todten Punkte

der Kurbel, also gerade in dem Momente geschieht, wo das den Wechselschieber

bewegende Excentricum diesem Schieber das Maximum in der Geschwindigkeit seiner

Bewegung mittheilt. Deßhalb hört man bei der meinigen während des Uebergangs der

Kurbel über die todten Punkte immer ein Klappen, welches bei der Edward'schen Steuerung kaum hörbar ist, ein Umstand, der

auf den sanftern Angriff unwiderleglich hindeutet, und der bei den Locomotiven, wo

die Wechsel in der Kolbenbewegung eine so rapide Geschwindigkeit haben, von

unberechenbarem Gewichte ist. Eine Edward'sche

Abschlußsteuerung halte ich ohne Bedenken bei einer Locomotive für statthaft,

während mir die meinige aus den eben angeführten Gründen dazu nicht geeignet

scheint. Bei Anwendung der Edward'schen würde ich aber

zugleich die Gestalt der Oeffnungen in der Grundplatte der Steuerungsbüchse so

einrichten, daß ich mit dem möglich kleinsten Schieberzuge auskäme, wodurch

natürlich die Geschwindigkeit der Bewegung des Schiebers vermindert und der Angriff

der Knaggen an die Flügel sanfter gemacht würde.Auch müßte diejenige Feder, die den Abschlußschieber auf den Wechselschieber

niederhält, hier besonders stark seyn.

Die Drehung der Flügel durch den Gouverneur vermittelst des vorerwähnten Hebels statt

des Rades, wird bei stationären Maschinen durchaus keinen Schwierigkeiten

unterliegen. Die Reibung der Rückstange an ihrer Stopfbüchse ist nicht bedeutend,

und von einem gewöhnlichen Gouverneur sehr wohl zu beschicken, vorzüglich wenn

dieser nicht zu klein eingerichtet und mit gehörig schweren Kugeln versehen wird.

Ueberhaupt sollte man, so bin ich jetzt überzeugt, die Gouverneure nie zu klein

machen. Je größer sie sind, und je schwerer ihre Kugeln genommen werden, desto

kräftiger wirken sie auf die zu regulirenden Organe und achten kleiner Hindernisse,

z.B. ungewöhnliche Reibungen der Regulirstiele in ihrer Stopfbüchse nicht. Auch ist

nicht zu verkennen, daß man bei größeren Gouverneuren die Bewegungshebel der

Drosselklappen im Verhältniß zur Größe des Zuges mehr verkürzen kann, wodurch die

Regulirung viel empfindlicher, und kleinern Abnormitäten in der Geschwindigkeit der Maschine, die

sonst weniger bemerkbar vorübergingen, genauer abgeholfen wird.Ich habe mich schon einmal in meiner in diesem Journale enthaltenen

Abhandlung über Dampfkornmühlen über diesen Gegenstand ausgesprochen. Siehe

polytechn. Journal Bd. CVIII S.

169.

Ich kehre nun zu der Steuerungsbüchse zurück, um noch über die Führung des

Wechselschiebers in derselben zu sprechen. In den länglich viereckigen

Steuerungsbüchsen meiner frühern Maschinen war eine solche Führung des Schiebers

durch die Seitenwände der Büchse von selbst gegeben; diese fehlt aber bei der

jetzigen runden Gestalt der Büchse. Ich ersetzte sie durch zwei Kreissegmente, die

ich auf die Grundplatte der Steuerungsbüchse zu beiden Seiten als Führer

aufschraube, und zwar von solcher Höhe, daß diese Höhe jener des Schiebers und des

ihn bewegenden Rahmens zusammengenommen gleichkomme. Die Dampfeinströmungsöffnung

Fig. 5,

d setzt sich durch das Segment der betheiligten

Seite in der Weise fort, daß sie dieses durchbohrt. Man sieht in Fig. 5, 6, 7 und 8 bei s, s die beiden Segmente von oben angesehen, und in Fig. 4 bei y im perpendiculären Querdurchschnitte. Sie sind in

allen Figuren der mehreren Deutlichkeit wegen hell schraffirt vorgestellt.

Der Rahmen für den Wechselschieber, sein Bewegungsstiel und dessen Stopfbüchse sind

ganz so, wie ich sie in meinem Hauptwerk beschrieben habe, eingerichtet, nur daß am

Rahmen die oben angeschrobene Platte mit ihren Knaggen zum Rücken des

Abschlußschiebers fehlt.

Um nun beim Scheiden von dieser interessanten Steuerung noch alle Vorgänge, die

während eines Umlaufes der großen Kurbel der Dampfmaschine an den verschiedenen

Organen derselben stattfinden, nach der Reihe überblicken zu können, habe ich die

Steuerung, so wie im Hauptwerke in acht verschiedenen Stellungen mit jedesmaliger

Beimerkung des Standes der Kurbel auf Tab. VI, Fig. 18 abgebildet. Man

wird in allen verschiedenen Nummern die verschiedenen Haupttheile derselben sogleich

erkennen. Nebendinge habe ich natürlich weggelassen.

Gehe ich nun zuerst zur Betrachtung von Nr. 1, so sehen wir hier die Kurbel im todten

Punkte, und zwar in ihrer untern Stellung. Der Wechselschieber a steht in der Mitte der von ihm zu durchlaufenden Bahn

und deckt alle Oeffnungen in der Grundplatte. Der Abschlußschieber b ist rechts über die unter den Kolben des

Dampfcylinders führende

Oeffnung hinübergeschoben, denn da die Maschine nach der Richtung des Pfeiles

umläuft, so war der Abschluß zuletzt auf dieser Seite geschehen. Rückt nun die

Kurbel in die in Nr. 2 bezeichnete Stellung, so hat der Wechselschieber schon einen

Theil seines Weges nach rechts zurückgelegt. Die halbrunde Aushöhlung des

Wechselschiebers hat die Verbindung zwischen der Exhaustionsöffnung c und der rechten Dampföffnung e hergestellt, während der linke Dampfcanal des Wechselschiebers vor die

linke Dampföffnung d der Grundplatte getreten ist. Der

linke Knaggen des Abschlußschiebers berührt noch nicht den Flügel dieser Seite. Geht

nun die Kurbel weiter in die Stellung Nr. 3 über, so hat der Wechselschieber um den

dritten Theil der Breite von c die Oeffnungen c und e überschritten und

ist an die Gränze seiner Bewegung nach rechts gekommen. Der linke Knaggen des

Abschlußschiebers hat aber bereits den Flügel seiner Seite berührt, und dieser hat

den Abschlußschieber über die rechte obere Oeffnung des Dampfcanals im

Wechselschieber geschoben. Tritt ferner die große Kurbel in die Stellung Nr. 4, so

hat der Wechselschieber seinen Rückweg wieder angetreten, der linke Knaggen des

Abschlußschiebers hat den Flügel des Rückers wieder verlassen, und dieser

Abschlußschieber bleibt auf dem Wechselschieber so lange fixirt, hält also die

Oeffnung des linken Canals des Wechselschiebers so lange geschlossen, bis der rechte

Knaggen wieder an den linken Flügel des Rückers stößt, und den Abschlußschieber in

der entgegengesetzten Richtung in Bewegung setzt. Beim weitern Fortgehen tritt

endlich die Kurbel in die Stellung Nr. 5 und zwar oben in den todten Punkt ein, der

Wechselschieber nimmt die in Nr. 1 bezeichnete Stellung wieder ein, während jetzt

der Abschlußschieber die linke in den Canal d führende

Oeffnung geschlossen hält. Tritt endlich die Kurbel in die Stellung Nr. 6, so geht

der Wechselschieber auf die linke Seite über, seine halbrunde Höhlung verbindet d und c, und sein rechter

Dampfcanal tritt vor e. In der Stellung Nr. 7 ist der

Wechselschieber auch auf dieser Seite an der Gränze seiner Bewegung angekommen, der

rechte Knaggen des Abschlußschiebers hat bereits den Rücker berührt und dieser den

Schieber über die Oeffnung des rechten Dampfcanals des Wechselschiebers

herübergeschoben. In Nr. 8 erfolgen nun alle Vorgänge wie in Nr. 4, nur auf der

entgegengesetzten Seite.

Es ist nach dieser Versinnlichung und Erklärung der acht Stellungen beider Schieber

bei den verschiedenen Ständen der Kurbel leicht einzusehen, daß die obern Oeffnungen

der Dampfcanäle des Wechselschiebers durch den Abschlußschieber früher gedeckt werden, wenn der

Rücker die Curven der Flügel mehr vom Centrum entfernt wirken läßt, denn dann treten

die Knaggen eher an diese heran, und der Abschluß geschieht also früher, wobei

zugleich der Weg, den der Schieber zur Deckung der Oeffnungen macht, größer

wird.

Damit der Abschlußschieber beim Ueberrücken über die obern Oeffnungen der Dampfcanäle

des Wechselschiebers, über welche er bei größern Füllungen des Cylinders nur wenig

hinweggeht, keinen Satz an die Fläche des Wechselschiebers außerhalb des äußern

Randes der Oeffnungen schleife, wird es rathsam seyn, diese nur schmal, so zum

Beispiel die einer Maschine von zehn Pferdekräften nur 1/8 Zoll breit zu machen. Bei

solcher Vorsicht geht der Schieber beinahe bei allen verschiedenen Cylinderfüllungen

darüber weg.

Ist der Rücker so gestellt, daß die Knaggen die Flügel gar nicht mehr oder nur wenig

berühren, so bleibt an der Gränze der Wechselschieberbewegung der Abschlußschieber

soviel in seiner Bewegung zurück, daß er die Oeffnung nur zum Theil schließt. Diese

Einrichtung ist nöthig, damit man beim Anlassen der Maschine dem Cylinder ganze

Füllung zu geben vermöge. In meinem Hauptwerke habe ich die Gründe für diese

nothwendige Bedingung sattsam entwickelt.

An dieser Steuerung wird nun nicht allein eine besondere für sich bestehende Büchse

für den Abschlußschieber, sondern auch der in meinem Hauptwerke angegebene Schieber

für die Herstellung und Abschließung einer Communication zwischen beiden

Schieberbüchsen mit seinem Stiele, dessen Stopfbüchse und seinem Bewegungshebel

erspart. Gewiß eine Sache von Wichtigkeit. Vereinfachung hat doppelt Werth, wenn sie

so einflußreiche Organe einer Maschine, als die Steuerung bei einer Dampfmaschine

ist, von ihrer bisherigen künstlichen Construction befreit. Diese Steuerung hat nun

aber vollends noch neben dem Vortheil einer größern Einfachheit den, daß zugleich

die Füllung des Cylinders mit Dampf regulirt werden kann, was bei derjenigen meiner

frühern Normalmaschine unausführbar war.

Ich brauche wohl nicht darauf aufmerksam zu machen, daß der erste Erfinder dieser

Steuerung Edwards, also ein Engländer war, wenn gleich

mehrere andere Erfinder, vornehmlich Franzosen, nachher mitgewirkt haben sie zu

verbessern, und auf variable Expansion anzuwenden, namentlich Halette, Cavé und andere mehr. Das Lob, welches ich hier einem

Engländer zu reichlich gespendet habe, um der Gerechtigkeit zu genügen, wird

hoffentlich zur Beruhigung derer, die mein Hauptwerk wegen des darin enthaltenen

Tadels der Engländer auf die Seite warfen, dienen. Es soll jedoch keinesweges eine

captatio benevolentiae seyn. Das Lob kommt mir nicht

allein aus dem Kopfe, sondern auch aus dem Herzen, und ungern verwunde ich, wo ich

meine Rüge nicht vertheidigen und ihre Wahrheit und Gerechtigkeit nicht beweisen

kann. Der ungebührliche Stolz und Dünkel der Engländer verletzt uns Deutschen so

oft, wo wir es nicht verdienen. Dieses Inselvolk erhebt sich gerne ohne alle

Begründung über uns, wo wir dasselbe offenbar überragen. Ich bete den Britten nicht

nach, krieche nicht vor ihnen im Staube, aber nie werde ich ihnen auch Gerechtigkeit

versagen. Suum cuique.

Ich habe oben schon erwähnt, daß der Bewegungsmechanismus für diese Steuerung

derselbe ist, den ich bei meiner frühern Normalmaschine anwandte, daß ich jedoch die

Zapfen, um welche die Hebel schwingen, an die beiden Lager mit hölzernen Büchsen,

und zwar an die Deckel derselben anschraube. Damit selbige hier recht sicher und

unverrückbar stehen, müssen diese Deckel mit ihrem untern Vorsprunge sehr fleißig

zwischen die Seitenwände der Lager eingepaßt werden, so daß nach Anziehen der

Deckelschrauben auch nicht die geringste Bewegung an ihnen möglich ist. Trocknen die

hölzernen Büchsen ein oder nützen sich endlich ab, so lege man oben zwischen die

obern hölzernen Büchsen und den Vorsprung des Deckels Scheiben von Weißblech in dem

Maaße, daß der Zapfen, worauf die Hebel des Bewegungsmechanismus für die Steuerung

sich drehen, immer in möglichst gleicher Entfernung von der Achse der Schwingzapfen

des Cylinders bleiben, und so den Schiebern immer ein gleicher Zug erhalten werde.

Zur bessern Befestigung des Zapfens am Deckel der Schwingzapfenlager ist eine

Verstärkung und zwar auf dem Rücken desselben angegossen. Dieser Verstärkung wegen

sind die Schmierlöcher für die Lager nach einer oder der andern Seite hin zu

verlegen.

Um das Querhaupt des Bewegungsmechanismus für die Steuerung von dem Bewegungshebel

leicht abnehmen zu können, enthält dieser, wo er die Zapfen des Querhauptes umfaßt,

ein gewöhnliches kleines Lager mit Schrauben, wie man in Fig. 1 und 2 Tab. I bei r und Fig. 8 bei x

sieht.

Da die Zapfen für die Bewegung der Steuerung an die Lagerböcke angeschroben sind, so

erhalten sie sich leichter in ihrer wichtigen Stellung gegen die Steuerung, auch

braucht nun das Gestell für den Gouverneur nicht so massiv, stark und schwer

gegossen zu werden, als es an der frühern Normalmaschine wegen daran statthabender Befestigung der Stützen

für die Steuerung nöthig war. Jede Steuerung einer Hochdruckmaschine geht im

Verhältniß schwerer, als man nach der Größe der Schieberflächen vermuthen sollte,

deßhalb müssen aber auch die Punkte, von welchen aus diese Bewegung geschieht,

unverrückbar feststehen, nicht im mindesten dem Zittern unterliegen. Die Befestigung

der Stützen an der frühern Normalmaschine war keine solche zu nennen. Das Gestell

für den Gouverneur war dazu nicht stark und massiv genug, und seine Fixirung geschah

zu weit von dem Befestigungspunkte der Stützen entfernt, an der gußeisernen Haube

der Maschine, die sich leicht federt, und bei starken Stößen dröhnt, eine Art

Resonanz gibt. Deßhalb kommt es denn auch, daß die große und schöne Maschine der

hiesigen großherzoglichen Walkmühle und Tuchappretiranstalt beim Anschlag der

Knaggen an den Rücker des Abschlußschiebers immer eine Art dröhnenden Geräusches

hören läßt, welches bei einer sicheren Befestigung der Stützen vermieden wäre.

Dieses Geräusch ist dem vollkommen gleich, welches die Hemmung an einer großen

Thurmuhr verursacht, und was diese Maschine einer kollossalen Tischuhr noch

ähnlicher als ihre sonstige Form und ihr pendulirender Cylinder macht. Bei

Maschinen, wo der Steuerungsmechanismus von einem stark fixirten Punkte aus in

Bewegung gesetzt wird, hört man dagegen nur ein dumpfes Klappen, welches weder stark

noch unangenehm ist.

(Der Beschluß folgt im nächsten Heft.)