| Titel: | Verbesserte Wassersäulenmaschine, worauf sich Fr. H. Greenstreet, Ingenieur in Liverpool, am 2 Dec. 1848 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 113, Jahrgang 1849, Nr. LXXV., S. 342 |

| Download: | XML |

LXXV.

Verbesserte Wassersäulenmaschine, worauf sich

Fr. H. Greenstreet,

Ingenieur in Liverpool, am 2 Dec. 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Juli 1849,

S. 10.

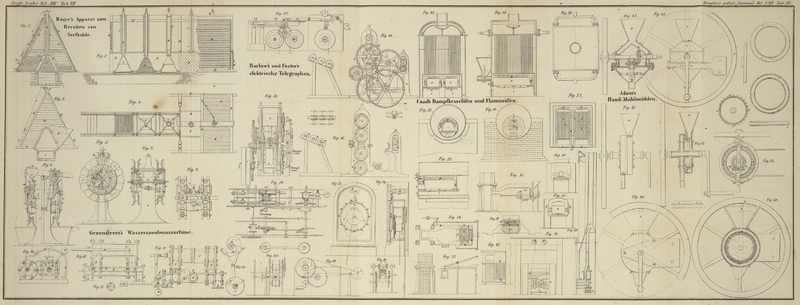

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Greenstreet's Wassersäulenmaschine.

Fig. 10

stellt die Maschine im Horizontaldurchschnitte mit Hinweglassung des

Steuerungsmechanismus,

Fig. 11 im

Grundrisse und

Fig. 12 im

Endaufrisse dar. In sämmtlichen Figuren sind zur Bezeichnung gleicher Theile gleiche

Buchstaben gewählt. C, Fig. 10, ist ein horizontaler Cylinder;

P der darin bewegliche Kolben; R die durch eine Stopfbüchse tretende Kolbenstange; X die Ventilkammer; V

a, V

b, V

c, V

d sind vier Ventile, wovon V

a, V

b mit dem Druckwasser communiciren, während

V

c, V

d ins Freie führen. Die Ventile sind

kreisrund und von der Fig. 13 dargestellten

Form mit abwechselnd geöffneten Einschnitten z, z, z, z.

Diese Einschnitte bewegen sich auf Flächen, die mit ähnlichen Einschnitten versehen

sind. Wenn nun die Oeffnung im Ventil über die Oeffnung der Fläche zu liegen kommt,

so ist das Ventil offen; kommt sie auf das Metall zu liegen, so ist das Ventil

geschlossen. Alle vier Ventile sind an einer gemeinschaftlichen durch eine

Stopfbüchse gehenden Spindel befestigt, welche in Folge der Wirkung eines

abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen fallenden Gewichtes W

Fig. 11 und

12 eine

hin- und hergehende Bewegung erhält. Sämmtliche Ventile erhalten somit

gleichzeitig eine und dieselbe Bewegung, und sie sind an ihrer Spindel so adjustirt,

daß zwei derselben offen, während die beiden andern geschlossen sind. B ist die Röhre, welche das Aufschlagwasser in die

Maschine leitet. E, E sind die Röhren, durch die das

Wasser entweicht, nachdem es seinen Druck auf den Kolben ausgeübt, und Q, Q die von den Ventilen mit dem Cylinder

communicirenden Röhren. Das mit dem Aufschlagwasser communicirende Ventil V

a und das ins Freie führende Ventil V

d ist der Abbildung gemäß offen, die beiden

andern Ventile V

b und V

c sind geschlossen. Das Spiel der Maschine

ist nun folgendes: Wenn ein an der Röhre B angebrachter

Hahn geöffnet wird, so strömt das Wasser aus dem Reservoir in die Ventilkammer X, von da durch das geöffnete Ventil V

a auf den Kolben und treibt diesen nach dem

andern Ende des Cylinders; das auf der andern Seite des Kolbens befindliche Wasser

fließt durch das Ventil V

d ab. Sobald der Kolben das Ende seines

Hubes erreicht hat, schließen sich die Ventile V

a und V

d, wogegen sich die Ventike V

b und V

c öffnen. Das Wasser, welches soeben auf

den Kolben gewirkt hatte, entweicht durch V

c und der Druck der Wassersäule wirkt jetzt

durch das Ventil V

b auf die entgegengesetzte Seite des

Kolbens u.s.w. Auf diese Weise erhält man eine hin- und hergehende Bewegung

ähnlich der gewöhnlichen Dampfmaschine.

Es ist jetzt noch der Mechanismus der Ventilsteuerung zu erläutern. F, Fig. 11 und 12, ist ein

diagonaler Schieber, welchem durch eine mit der Kolbenstange fest verbundene Stange

D eine Bewegung parallel zur Kolbenstange ertheilt

wird. Dieser Schieber hat somit einen Hub von der nämlichen Länge wie der Kolben;

zwei parallele durch die Führungen L, L gehende Stangen

H, H erhalten ihn in paralleler Lage. An die Ventilspindel 8 ist

ein Hals G, an dessen Umfange sich ein Schlitz T befindet, festgekeilt. Ein Hebel M, an dessen Ende ein Gewicht W angebracht ist, wirkt im Innern des diagonalen Schiebers und dreht sich

frei auf der Ventilspindel, ohne sie zu bewegen, bis ein an seiner Rückseite

hervorragender und in dem Schlitz T sich bewegender

Stift A mit dem Hals G in

Berührung kommt. Der Hebel M läuft in einer Führung Y. Die Wirkung des Mechanismus ist folgende: Wenn der

Kolben durch den Druck der Wassersäule in Bewegung gesetzt wird, so theilt sich

vermittelst der Kolbenstange und der Stange D eine

ähnliche Bewegung dem diagonalen Schieber F mit; dieser

hebt, indem er unter dem auf ihm liegenden Hebel M

weggleitet, allmählich den Hebel mit dem Gewichte W, bis

der letztere gegen das – Ende des Hubes in perpendiculäre Lage kommt, mit dem

Gewichte überschlägt, und vermittelst eines die Ecke P

des Halses G ergreifenden Stiftes die Ventile

verschiebt. Sobald dieses geschehen ist, beginnt der Kolben nebst dem Schieber die

rückgängige Bewegung, und das Gewicht wird nun durch die gegenüberliegende Seite des

schiefen Schiebers gehoben, bis die Verschiebung der Ventile von neuem erfolgt.

Die Vortheile dieser Maschine sind folgende. Die Ventile werden vermöge ihrer

Construction von dem Drucke der Wassersäule gar nicht afficirt, und arbeiten selbst

unter einem enormen Drucke ebenso leicht, als wenn sie keinem Drucke ausgesetzt

wären; denn der Druck wirkt, wie aus Fig. 10 erhellt, in

gleichem Maaße auf die Rückseite des Ventils V

b wie auf die des Ventils V

e, wodurch das Bestreben, die Ventile gegen

ihre Flächen zu drücken, aufgehoben wird, und ebenso hebt nach erfolgter

Verschiebung der Ventile der Druck gegen V

a den Druck gegen V

d auf. Auch die in Folge des plötzlichen

Einhaltens der bewegten Wassersäule entstehende Erschütterung ist durch die

vorliegende Einrichtung der Ventile beseitigt; denn der Strom wird nicht gehemmt,

sondern nur bei dem jedesmaligen Wechsel der Ventile nach der entgegengesetzten

Seite des Kolbens gelenkt, indem in gleichem Maaße, als das Ventil V

a sich schließt, das Ventil V

b sich öffnet, und umgekehrt.

Tafeln